JÚLIO CONRADO

Publicação original no Triplov, em:

https://triplov.com/letras/Julio-Conrado/2016/teolinda_gersao/index.htm

Júlio Conrado (Portugal, 1936). Ficcionista, ensaísta, poeta . Publicou o primeiro livro de ficção em 1963 e o primeiro ensaio na imprensa de âmbito nacional em 1965 (Diário de Lisboa). Exerceu a crítica literária em vários jornais diários de referência e em jornais e revistas especializados como Colóquio Letras, Jornal de Letras e Vida Mundial. Participação em colóquios e congressos internacionais. Participação como jurado nos principais prémios literários portugueses. Membro da Associação Portuguesa de Escritores, Associação Internacional dos Críticos Literários, Associação Portuguesa dos Críticos Literários e Pen Clube Português. A sua obra ensaística, ficcional e poética está reunida numa vintena de livros. Alguns livros e ensaios foram traduzidos em francês, alemão, húngaro e inglês.

A obra literária de Teolinda Gersão, de tão estudada, não deixa espaço nem tempo para que sobre ela se diga alguma coisa de verdadeiramente novo. Aliás, nem é essa a intenção que preside ao presente escrito. Mas como legado diversificado e pluridimensional que é permite sínteses que lancem as bases de um conhecimento menos académico e mais acessível a uma recepção espontaneamente solidária, pelo que tentarei operar sobre generalidades cujo rastreio sirva objectivos mais utilitários que eruditos.

Tratarei de abordar, nesta base, parcialmente, a produção da contista.

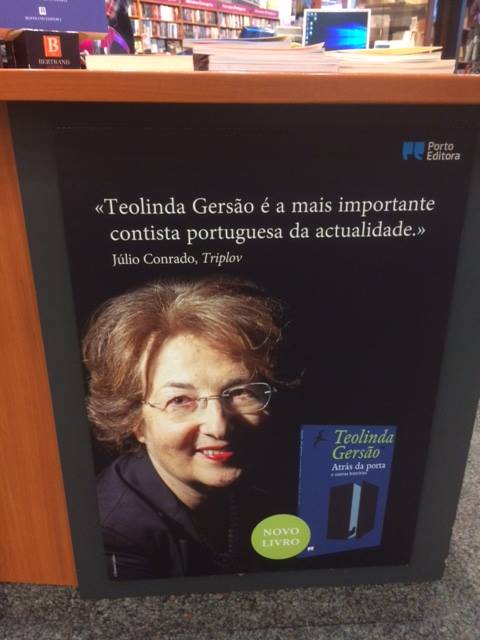

Teolinda Gersão é, de facto, a mais importante contista portuguesa da actualidade. As suas histórias curtas lembram a mestria de uma outra contista de excepção, já desaparecida: Maria Judite de Carvalho. Aproxima-as um mesmo rigor no governo da língua, afasta-as as linhas divergentes de resolução dos conteúdos ainda que com horizonte de fundo semelhante: na autora de As Palavras Poupadas o desfecho dos contos é irremediavelmente pessimista, Teolinda Gersão faz interagir na evocação dos cenários da vida comum por igual deprimentes (o envelhecimento, a depreciação dos afectos e das coisas, as mudanças de comportamento nos seres humanos subitamente diminuídos pela doença, designadamente as doenças relacionadas com a perda da memória, a solidão urbana dos excluídos da vida prática) uma chispa de magia que recolhe das zonas subliminares dos seres humanos recriados efeitos fantasmáticos peculiares com uma energia que protege o sentido das suas histórias dos desesperos radicais.

De realçar, em todo o caso, que quaisquer que sejam os artifícios “mágicos” de que Teolinda lance mãos para organizar os contos, uma perspectiva humanista lapida sempre o seu trabalho. Em causa, para ela, está permanentemente a condição humana, a aspiração de felicidade e as forças terríveis que a contrariam, os exemplos de solidão extrema, as angústias dos fustigados pelas circunstâncias. De todos os elementos estruturais da narrativa aquele a que TG dá mais importância é à personagem, mormente às personagens “sozinhas”, que pela sua condição de abandono pela sociedade e pelo sentimento de gradual despossessão de tudo, ficam vulneráveis à eclosão nas suas vidas de pensamentos e atitudes “incoerentes” que nesse deserto habitado pelo desconforto e pela tristeza encontram o adubo mental propício à sua própria germinação.

Um dos predicados da Teolinda Gersão contista reside na hegemonização das linguagens que asseguram o trânsito comunicacional / relacional do mundo social corrente com o qual estabelece um compromisso “realista” apesar de, aleatoriamente, vir a ignorar fronteiras que de início parecia não querer violar. Não se trata, porém, de uma opção estratégico-fracturante com incidência na escrita. Teolinda move-se com desenvoltura nos dois mundos: o prático e o imaterial sem mudar muito de palavras. Na mutação do significado, operação recorrente no seu processo narrativo, começa por não recusar a cópia, o retrato, o reflexo no espelho, o incidente fortuito, a mimese, mas, a dado passo, desafia o leitor a adaptar-se aos mecanismos que caucionam um outro tipo de “realidade”, transcendente e sem relação directa com os conteúdos baseados na referencialidade convencional / trivial perfilados na grelha de partida. A criação da entidade transcendente cuja complexidade redimensiona a temática e redirecciona o discurso utiliza por vezes o sonho como ferramenta para colocar a cadeia narrativa sob novos e inesperados ângulos de focagem. Às tantas ele, leitor, surpreende-se a rebolar no desfiladeiro onírico empurrado pelo léxico comum que numa versão objectiva, sem colisão sintática, dá do “sonho” a ideia de “coisa útil”, de utensílio, uma espécie de cinzel.

A autora teoriza essa utilidade, quando não mesmo a sua necessidade, à medida que os equilíbrios narrativos o vão exigindo. No conto Roma, a personagem narradora tem por interlocutor alguém com quem o problema “sonho” vem à baila. “Os sonhos desestabilizam, disse eu. Num universo absolutamente nivelado e auto regulado será proibido sonhar. Então confessaste que nunca sonhavas, o que não me pareceu possível […] Mas já estavas porventura doente, disseste, a ausência de sonhos era um sinal de alarme”. A urgência de sonhar para se escapar à crueldade do computador-gigante “em que o mundo se estava a transformar” foi invocada. Os perigos anunciados como sintoma de uma anestesia global das vibrações sensitivas repercutem-se na vida quotidiana com tal força que o aprendiz já é capaz de causar transtornos ao feiticeiro todo-poderoso.

Nos contos de TG há sonhos para todos os gostos: o sonho expectativa de uma vida melhor, o sonho que faz a ponte entre o normal e o patológico, o sonho cuja causa é o desejo reprimido, o sonho condicionado pela ambivalência dos sentimentos (quando vivia com Jaime sonhava às vezes com André), o sonho de fatalidade (não pôde contar porque desse sonho nunca mais voltou), o sonho de catástrofe e o sonho de regresso ao paraíso perdido, mas esse mundo comandado pelo desvio onírico não é proeminente em toda a prosa ficcional da autora, mormente a da última fase, Passagens (um romance), para não ir mais longe.

Há diferenças substanciais, bem entendido, entre o sonho biológico, o sonho aspiração e o sonho medicamente assistido, instâncias que a escritora domina com idêntico à vontade. O défice de sonho do sujeito de Roma que este atribui a má saúde e se manifesta como uma insuficiência do sono – a prova de que já estaria “doente”– tem por contraponto o sonho como visão do mundo que não abrange o referido interlocutor já que este “não pertence ao computador-gigante” e nunca seria “um dos seus funcionários”.

Ora todas estas diferenças submete-as Teolinda a um estilo unificador.

A colisão sintáctica não ocorre (para cada forma o seu conteúdo, dizia-se antigamente) porque o estilo literário de TG é serena e elegantemente unicitário, não se modificando, em geral, quando o espectro das representações as disperse por variáveis semânticas que eventualmente requereriam outro arranjo das frases (criação de atmosferas, de ritmos de acção ou de complexas fixações causais) sobretudo quando migrassem da existência material para territórios subjectivos sob outros modelos de chefia, exigindo estes, porventura, o recurso a diferente arsenal linguístico e a distinta arrumação sintagmática. A formulação verbal acolhe as pulsões produtoras de sentido com o mesmo armamento vocabular com que cobre o mundo icónico, obtendo assim TG para os “sonhos” dos seus contos, por via da constância do estilo, uma aura de verosimilhança que nivela por cima os argumentos destinados a captar a empatia do leitor. Há, todavia, excepções.

Elaborar um rol dos melhores contos de Teolinda Gersão afigura-se tarefa ingrata. Optei, no entanto, por rastrear alguns contos que apontem a outros tantos alvos e dêem de Teolinda Gersão a imagem de elasticidade intelectual de quem leu bem Freud e Lacan sem esquecer as Mil e Uma Noites e sem desdenhar da lição dos realistas, sejam eles mágicos (Borges está lá, claro), fantásticos ou realistas tout court. Num conto como Encontro no S-Bahn, p. e., é numa perspectiva da ordem da experiência quotidiana que a história flui. A viagem, no comboio que transitava toda a noite entre Berlim Oeste e Berlim Leste no tempo da guerra fria, é feita sob a pressão da síndrome do pânico que a protagonista combate enquanto ameaça imaginária mas centrada na “atenção” de que é alvo por parte do emissor dos sinais de perigo iminente.

Na carruagem viajam dois passageiros: a protagonista e um homem com mau aspecto. Em vez de ceder a uma desorientação provocada pela invasão do exíguo espaço por forças incontroláveis de alarme e medo, a bolseira inverte o seu desempenho fixando todas as energias no discurso oral ininterrupto com que constrói o muro psicológico que fascina (ou sustém) o causador da sensação de angústia e o desencoraja de cometer actos maliciosos extremos. A figura de Xerazade acode sem apelo nem agravo à mente do sujeito da leitura mas um outro código pode ter desmobilizado o homem que vem a ser mais tarde reconhecido numa fotografia de jornal como assassino de duas prostitutas. A exaustiva descrição, pela mulher, do que estava a fazer em Berlim tê-la-á colocado fora do padrão do criminoso, porventura incutido do superior espírito de missão de limpar de rameiras o mundo da vida. Teolinda consegue criar uma atmosfera de ameaça latente assustadoramente credível neste conto notável.

Terá sido por acaso que TG escolheu para protagonista do conto Um casaco de raposa vermelha uma empregada bancária? Aquela que vê numa montra um casaco de pele de raposa que a impressiona esmagadoramente? O gosto de Teolinda pelo cenário verosímil volta a marcar posição. Nada mais “natural” do que uma empregada de Banco – ordenado certo, horizontes de classe um pouco acima da média baixa, carro, férias no estrangeiro – aspirar a adquirir um casaco de pele, ainda que para o fazer tivesse de despender uma pequena fortuna. Ao perguntar o preço na loja fica estarrecida com o montante exigido. Numa primeira avaliação considera a compra incompatível com o seu orçamento, espalhando no rosto todo o desencanto que lhe varre o íntimo. Desencanto logo atalhado pelos responsáveis da loja, que nela viam uma cliente capaz de cumprir um plano faseado de pagamentos. Afinal sempre era uma bancária, não é verdade? Que tal uma venda a prestações, sendo que à terceira prestação paga já a deixariam levar o casaco? Não era uma solução razoável e compatível com um rendimento cativo para gastos fixos mas passível de reajustamentos de ocasião? E assim foi fechado o negócio, tratando TG de fechar também aqui o agasalho a relações humanas “normais” para dar palco à kafkeana metamorfose da bancária em raposa, com a ajuda de uma floresta virtual, mal entrou na posse do casaco, que se torna “pele” de um corpo, não mais continuando a ser um adereço dele.

Teolinda quis associar a pobre bancária simbolicamente a uma predadora contentíssima por ter regressado às origens, ao seu habitat? O efeito lúdico é notório mas também a preocupação ecológica na crítica e no castigo aos comerciantes de peles de animais que no caso em apreço ficarão eternamente à espera da cobrança das prestações em falta, que a sagaz raposa, afinal disfarçada de empregada bancária, lhes surripiou da capoeira como se ferrasse o dente num frango descuidado. A moral da história não compromete o final rocambolesco da raposa saltitante de felicidade ao reencontro da sua primitiva natureza.

Teolinda Gersão, contista tem este breve ensaio por título e resume uma ideia de versatilidade cujo denominador comum é a coesão do estilo mas que não enjeita o discurso transgressor se o apelo criador brota da vida comezinha e se expande, por exemplo, por um mexerico de vizinhas, muito terra-a-terra, como aquele que se lê no conto Conversa. “Não é necessário ir longe para mudar de horizonte: o desconhecido mora ao lado, e também dentro da nossa porta” lê-se na contracapa de um livro de contos de Teolinda Gersão. E não é. Toda uma recuperação de um léxico dize tu, digo eu, muito próprio de quem se ocupa militantemente da vida alheia, patroas e criadas comentando-se mutuamente, má vizinhança – dona Libânia era dessas – e temos cozinhado um enredo que envia para mais um caso de exclusão social no cosmo apertado de um prédio onde a intriga barata prospera, alastrando uma mancha de desconstrução relacional que faz uma vítima numa atmosfera de ressentimento doentio, implacável e persistente. Ao nível das melhores páginas de Um Amor Feliz de David Mourão-Ferreira, em que este autor também recebe do reportório oral de vão de escada muita inspiração vazada na construção de uma inesquecível Floripes em prosa só aparentemente estéril porque é a lição de vida que lá está a orientar-lhe a mão, as personagens tagarelas de Conversa dão corda às convenções domésticas com que verbalizam o que lhes vai lá por dentro e lhes abastecem os dias com os cancans do quotidiano triste que é o seu. Assim, subitamente, coloca a autora o receptor ante uma paisagem humana menor onde se cultiva a lingualeirice pobre usada para desgastar a reputação de Libânia, a mulher que vive só e a quem é retirada a réstia de dignidade conferida por um mínimo de convivência ainda que na bitola baixa de uma espécie de sabedoria conformista das pessoas que vegetam fora da História e apenas reagem às solicitações do seu estreito mundo utilizando as armas rudimentares de que dispõem.

A CARTA EXTRAVIADA

Num outro conto, As cartas deitadas, admito estar em jogo uma referência cultural determinante, não explicitamente assumida, mas provável, dado que Teolinda Gersão não deve ser afastada do universo pedagógico que condicionou boa parte de uma vida consagrada a ensinar literatura. Se reconhecemos na sua prosa ficcional traços que a definem como kafkeana, borgeana, freudiana, queirosiana, etc., isso corresponde a uma aquisição de saber relacionada com o “material” com que operou no dia-a-dia profissional – durante décadas. Ora o importante é perceber-se até que ponto esse capital de cultura é adaptável a um projecto literário próprio e em que medida influencia ele o percurso ligado a uma conceptualização estética que prime pela originalidade e não pela “citação”, ou, como querem alguns, pela “intertextualidade”. Talvez não seja abstruso reconhecer neste conto uma “inferência” lacaniana, não na forma mas no tema, da qual parte TG para a tessitura de uma vistosa alegoria da carta desviada/roubada, fugindo ao guião da peripécia de “boudoir” da carta de Poe (ver seminário de Lacan sobre o conto de Edgar Allan Poe A Carta Roubada) mas explorando o retorno do recalcado para um ajuste de contas que passa pela revelação do destino dado à carta perdida. Enquanto a carta de Poe anda de mão em mão, por vezes substituída por réplicas falsas, TG aposta na confissão do prevaricador (o filho da governanta tolerado no seio de uma família estadonovista) quando adquire consciência da sua condição subalterna e desobedece à “ordem” de um membro da família para fazer chegar uma carta a Hélène, que o jovem se-nhor engravidara e que estava proibido de contactar. Ao não cumprir a determinação “superior” o sujeito da escrita, então apenas mediador (moço de recados, se quisermos) inicia um processo de insubordinação relativamente ao poder estabelecido que será o detonar de uma nova consciência ou, melhor, da consciência de si quando se lhe depara a oportunidade de, com um gesto, ser capaz de alterar um rumo alheio e ao mesmo tempo o seu. Ao tomar consciência de si coloca a sua atitude na esfera da luta de classes de que é eloquente testemunho a minuciosa descrição com que encerra o caso.

As cartas deitadas é um conto epistolar. Na verdade, de uma epístola se trata, ainda que para falar de uma outra, a carta extraviada. Mas o conto de TG deixa uma margem de ambiguidade com recorte minudente esquivo, suficiente, no entanto, para se verificar onde fora deitada a carta que era para ser entregue em mão – num recipiente, mencionado de raspão, como quem não quer a coisa, quase passando despercebido, depois de rasgada e sem que o rasgador lhe tivesse então devassado o teor. Porque a consumar-se o propósito do autor da carta redigida “depois de todos estes anos” e depois de tanto suor despendido a escrevê-la, de a deitar, seria no mínimo num marco do correio. Embora o texto epistolar se refira a uma primeira carta que não chegou à destinatária graças ao gesto deliberado do mensageiro de a destruir, o que resta dela é apenas a informação do que lhe aconteceu e, quanto à segunda, só através do título se estima ter sido concretizado o seu envio. Na verdade, o que ficamos a saber pela leitura do texto é ser intenção do redactor deitá-la e disso estaríamos pouco seguros de que ele o tivesse feito caso o título do conto fosse A carta deitada visto haver uma outra situação adequada ao uso do mesmo verbo. Ora o verbo deitar envolve aqui dois significados: deitar fora, deitar no correio. Só o título nos garante que, apesar da predisposição do narrador, a segunda carta foi efectivamente encaminhada conforme prometido. Não fez companhia à outra, a destruída, assevera o título, isto é, a autora e não o narrador, sem motivo para dúvidas.

O LUGAR E A SUA TOPONÍMIA

É muito interessante observar a ligação da ficção de TG ao lugar perfeitamente localizado numa geografia afectiva quase sempre presente – a cidade de Lisboa. O não-lugar, a não ser a título muito excepcional, não cabe nos contos de Teolinda. O anonimato do sítio e a obliteração onomástica, a desfiguração dos becos, do rio e dos monumentos pelo escamoteamento dos signos de identificação, não exercem nesta escritora qualquer espécie de fascínio que a leve a adoptar esses expedientes censórios no que parece ser uma escolha contrária à voga herdada, entre outros, do longínquo Kafka. Trata-se antes de colocar à disposição do leitor (neste caso o lisboeta) um itinerário cujas pistas de demarcação territorial ele imediatamente reconhece através da informação abundante que lhe é fornecida. Veja-se os contos O Leitor e As tardes de um viúvo aposentado nos quais a acção é minuciosamente balizada pela identificação dos trajectos de solidão rotineiros que ambos os protagonistas percorrem.

No primeiro caso a história tem lugar num comboio do Metropolitano de Lisboa quando este se desloca na linha azul conduzido por um maquinista com hábitos de leitura que descobre a maneira de quebrar a monotonia das funções que desempenha lendo durante as viagens, nos intervalos entre uma estação e outra, policiais de Agatha Christie. À descrição que culmina com a colocação do profissional do Metro no desemprego não faltam ecos sonoros e placas visuais, no interior das carruagens, indicadores do local da cidade onde se está, bem como em que gare da linha azul. E é mesmo o equívoco provocado pela errada nomeação de um lugar que estraga tudo. Uma troca de nomes de estações nos avisadores luminosos por avaria provocada pelo colapso da fita magnética, tornando incoincidentes a informação e o local, causa perplexidade entre os passageiros, o que leva um deles a dirigir-se à cabina para inteirar o condutor do comboio do que está a acontecer. Qual não é o seu espanto ao deparar-se-lhe o livro aberto do leitor em cima dos instrumentos de manipulação, no posto de trabalho. Escandalizado, participou, e o maquinista foi parar ao olho da rua. Repare-se então na importância que o lugar, deficientemente identificado, tem neste conto de TG.

Quanto ao modo como o gerente bancário reformado passa as tardes é curioso observar primeiro como ocupa as manhãs, que “passavam tão depressa”. O cemitério não nomeado (o do Alto de S.João) está certificado pelo enquadramento toponímico: “metia a pé pela Barão Sabrosa (morava na Actriz Virgínia) cortava à esquerda ao cimo da Morais Soares e a partir daí não tinha mais do que seguir em frente, pela sombra no Verão e do lado sul se era Inverno”. Após visitar a campa da mulher “Descia a Morais Soares e subia desta vez a Almirante Reis, a partir da Praça do Chile para fazer um percurso diferente.” Depois do café onde lia o jornal e trocava impressões com o empregado “Subia o resto da Almirante Reis mais satisfeito, com o jornal debaixo do braço”.

A uma manhã efectivamente ocupada seguia-se a encenação de uma tarde ocupada, fechado no escritório a “trabalhar”, cuja única testemunha era a empregada Leontina, ainda que elucubrasse sobre as várias maneiras de preencher a tarde ou se limitasse a dormir a sesta depois de reflectir no absurdo de propostas como a de frequentar uma universidade da terceira idade: “Estava boa essa, universidades para velhos que aprendiam por exemplo a distinguir o estilo gótico do romano, e quando já sabiam enterravam-nos”. A ociosidade mal gerida levou-o certa tarde a pensamentos como o de admitir que a mulher o tivesse traído com o amigo e colega Manuel João, mergulhando-o numa azáfama à procura de provas depois de saber que o rival estava vivo e de boa saúde. A árdua tarefa da pesquisa consumira-lhe três semanas findas as quais nada encontrara de comprometedor. “Provavelmente porque nada tinha acontecido”. E assim desistira de ir à Quinta dos Loureiros, no caminho de Sesimbra, à procura do Manuel João, armado com “a faca de mato que usara em Angola” e com o “revólver do seu avô Fernando”.

A Os Anjos chamou Teolinda Gersão “uma brevíssima novela.” Tal como Os Teclados inclui-se no número dos pequenos grandes livros publicados em língua portuguesa – de O Barão a Bastardos do Sol, por exemplo – cuja dimensão física os coloca entre o conto “alargado” e o romance “curto”, ou seja, na zona híbrida da novela. Li Os Anjos como conto alargado e Os Teclados como pequeno romance, com igual prazer, e nem dei por existir entre eles uma questão de tamanho, tão irrelevante se me afigurou “enquadrar” as duas histórias, com um potencial de sedução tão afim, em qualquer dos géneros, hoje em dia liberalizados quanto ao “volume” – Os Anjos até chegou a ser rotulado de romance.

A narrativa, que foca o despertar de uma jovem para as interrogações da passagem da infância para a adolescência num ambiente familiar e religioso cuja espessura esbarra na sua ânsia de descoberta e de confronto quando lhe é devolvido com páginas a menos o exemplar do Almanaque confiscado pelo padre no qual se sumarizava a vida de Maomé (o conteúdo das páginas arrancadas) e se apercebe da existência do amante da mãe, é objectivada através de uma linguagem esmerada e sensível cuja gestão se caracteriza pela cobertura de um vasto leque de sentimentos novos e contraditórios. É, de alguma maneira, o que se passa com Os Teclados, tal como escrevi oportunamente: “Este romance de noventa e cinco páginas é um exemplo de economia textual no que a expressão tem demais tangível e profundo. É patente a habilidade de Teolinda Gersão em condensar num escasso número de páginas uma tão grande soma de funções narrativas […], admiráveis sínteses […] de grande intensidade e calor humanos.”

OS FALOS FUTEBOLISTAS E O FOTÓGRAFO DE MENINAS NUAS

Neste ponto do texto cai-me em cima da mesa, enviada pelo correio, a última fornada de contos de Teolinda, Prantos, amores e outros desvarios (2016) que em certa medida confirma as linhas de força da “história curta” anteriormente detectadas, pois se bem que todas as histórias sejam diferentes umas das outras, o estilo conserva a solidez de sempre e há um reservatório ao qual Teolinda vai buscar alguns condimentos para uso corrente: ainda o sonho: as linguagens do sonho, os efeitos do sonho nas pessoas; a solidão urbana num contexto humano de velhice desapoiada; o suco bem nutrido das conversas chãs de comadres, de vizinhas em conflito ou de empregadas domésticas insuportáveis. Não significa isto que Teolinda tenha escrito o “mesmo” livro, as invariáveis semânticas são pontos de partida para variáveis de sentido inéditas e inesperadas. E nesta corrente de flexões e inflexões abre-se um mundo de novidade que parte quase sempre de uma plataforma banal posteriormente modificada pela autora. Escolho esta surpreendente táctica de superação do real objectivo pelo progressivo achamento de uma realidade virtual que a escrita vigorosa de TG “naturaliza” para me afoitar à pesquisa da sua aplicação aos contos de que mais gostei.

E os contos de que mais gostei nem são os que melhor evocam os universos ficcionais clássicos de Teolinda. No conto Jogo Bravo ela é verdadeiramente original ao observar o chamado desporto-rei como uma grande celebração sexual. Os jogadores são os falos, as balizas as vaginas, a bola o objecto do desejo, conferindo ao jogo o rosto de uma sessão de sexo de grupo com vinte e dois falos desaustinados repartidos por duas equipas em busca das vaginas antagonistas, arduamente defendidas. O orgasmo fálico dá-se com a introdução do objecto arredondado na fenda feminina até então tenazmente recusada e é festejado pelos falos vencedores com alívio, propagando a adeptos e simpatizantes aos pulos e aos gritos, nas bancadas, a vertigem da consumação.

Faltou talvez a Teolinda evocar, de entre os mundos escondidos no desporto que movimenta milhões – ela que é tão dada a descortinar desconforto e sofrimento humanos nas mais improváveis situações – o penoso calvário das lesões, das enfermarias, das cirurgias, das lentas convalescenças, das expectativas sombrias do artista da bola de, após a operação, poder não voltar ao que era, e, numa outra vertente, o drama dos clubes pequenos, muitos deles falidos, deixando os futebolistas com salários em atraso. Mas se o futebol, para a maioria dos que o vêem apenas como espectáculo, não passa de um entretenimento-escape, é também como o grande momento lúdico desta recolha que o “futebol” de Teolinda Gersão deve ser acatado.

A escritora logrou elaborar um conto hard sem recorrer, por exemplo, à linguagem hard de Alexandra Lucas Coelho no seu livro O meu amante de domingo, cotejo em que Teolinda demonstra ser possível escrever uma história “para adultos” sem recorrer a outras palavras que as do dicionário (enfim há aquele descuidozinho da página 92, num outro conto, mas foi uma vez sem exemplo). E que, ainda que em termos paródicos, inscreveu o futebol na sua escrita maior, coisa que muitos dos seus celebrados confrades se envergonham de fazer, mesmo que, fora da literatura, em privado se reconheçam fervorosos simpatizantes do tal “jogo bravo”.

Mas as mais surpreendentes páginas deste livro fui encontrá-las no conto intitulado Alice in Thunderland. São vinte e seis páginas que mereceriam um ensaio de fundo porque delas dimana um sopro de genialidade incompatível com a insustentável leveza deste momento de reflexão leitora chã. O conto arranca com uma formalidade que lhe confere um estatuto lógico que ninguém tomará por equívoco. A protagonista desloca-se a Nova Iorque para participar no “acontecimento simples” da celebração do aniversário do nascimento do rev. Dodson “agora conhecido em todo o mundo por Lewis Carroll” tendo ela na ocasião recebido o Doutoramento Honoris Causa em Literatura na Universidade de Columbia. Logo à partida, o leitor é informado de que o livro mais famoso de Carroll não passa de “uma história falsa”. Informação insusceptível de causar qualquer espécie de arrepio sabendo-se que no livro o encadeado de ficções e delírios imaginativos é intrínseco à opção literária do seu autor. Ingrato seria dar de barato, como agora se lê na maioria dos filmes americanos, basear-se a obra numa “história verídica”. Ora aqui é que está o busílis.

O prodígio mediúnico de uma Teolinda transmutada em Alice vai encaminhar a trama de maneira não a enfatizar as venturas e desventuras, as desmesuras e os reducionismos, a que se expõe ao mergulhar no poço da toca do Coelho, mas a dar destaque às razões extraliterárias que sustentam a versão da mentira, juntando assim um enigma às homenagens congratulatórias da efeméride. Alice-TG prepara-se para pôr a nu as nuances comportamentais do homenageado matemático especializado em fotografia no tom peremptório que lhe é conferido pela sua qualidade de ex-musa do reverendo, disposta, finalmente, a despejar o saco. Está assim respeitado o princípio válido para o conto da proposta de decifração de um enigma capaz de alterar o curso da história pela decisão da narradora-personagem em alardear uma capacidade de julgamento, no caso intemporal e imune às coordenadas da vida quotidiana protectora dos vícios das individualidades com relevo social.

E quem esperava que Alice elaborasse discurso sobre o mundo fabuloso que encontrara debaixo da terra e como se desenvencilhara, é sobre o autor, do seu destino como personagem, prisioneiro da tara de só fotografar meninas, preferentemente sem roupa, que se concentra o relato delator, bem como nas relações de Dodson com a família de Alice, e os remoques do marido desta respondendo às veladas acusações de mulherengo com o argumento de a ter poupado a um destino particularmente odioso: “não pode negar que mostrei coragem ao casar consigo, calei as vozes do mundo que sempre murmuraram contra si, ora você sabe muito bem ao que me refiro, afinal de contas houve um escândalo com o reverendo D. Quando se descobriu que ele fotografava crianças nuas e o mais que se comentou na altura.”

Sem agora ser curial averiguar quem tem autoridade moral para decidir quem são os bons e os maus a partir da verdade, talvez o leitor já detentor de todos os dados possa ser o juiz. Mas a sentença será pouco menos que inútil: o formidável talento para fazer passar à grande literatura “uma história verídica”, de Teolinda Gersão, é uma realidade insofismável, conquanto a sua “Alice” octogenária não expulse de todo das suas recordações os momentos inolvidáveis que passou em casa do reverendo Dodson (onde não havia limites), aquele que a tornou famosa aos treze anos.

“Só peço a Deus”, roga a Teolinda-Alice, “que ainda me dê vida e saúde para deixá-la (à verdadeira história) escrita”.

Pelos vistos, Deus não dorme.

Dando no presente texto, como referi, prioridade à Teolinda Gersão contista, pela importância do seu legado nesse particular domínio da escrita, aqui deixo o alvitre para que se edite, em volume autónomo, a totalidade dos contos da autora, o que permitiria um olhar menos dispersivo sobre tão importante contributo para a valorização deste hoje em dia tão injustamente depreciado género literário.

2015/16