Texto originalmente publicado na obra Carteiro Imaterial. Rio de Janeiro: Record, 2016.

A dinâmica de Grande sertão: Veredas espraia-se numa perspectiva sabidamente expansiva, redundante e circular, de que se nutrem chapadas e veredas maleáveis, pássaros elásticos e buritis que florescem ao longo de uma paisagem remissiva. Trata-se de uma prosa que se deseja interminável, produtora de poético fascínio e tensão, cuja leitura se desdobra em múltiplas camadas e apelos, atraída pelo polo magnético da espessa matéria semântica, jamais ociosa, nem vazia, mas em labor permanente, quase febril, de seguir adiante, ao expor núcleos de Leitmotiv:

E como cada vereda, quando beirávamos, por seu resfriado, acenava para a gente um fino sossego sem notícia – todo buritizal e florestal: ramagem e amar em água. E que, com nosso cansaço, em seguir, sem eu nem saber, o roteiro de Deus nas serras dos Gerais. (p.432)

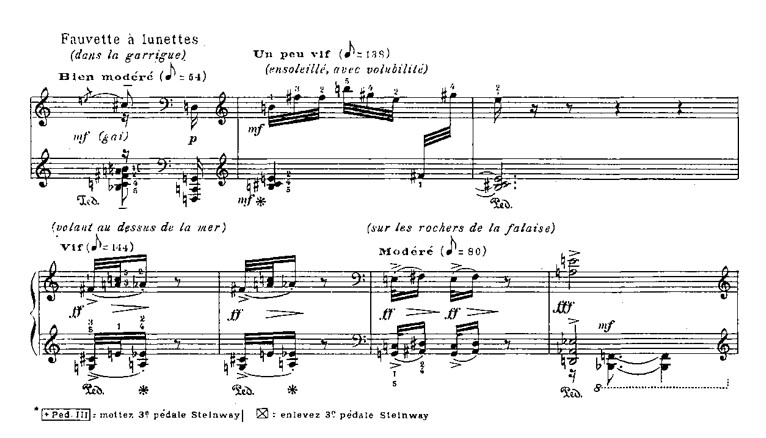

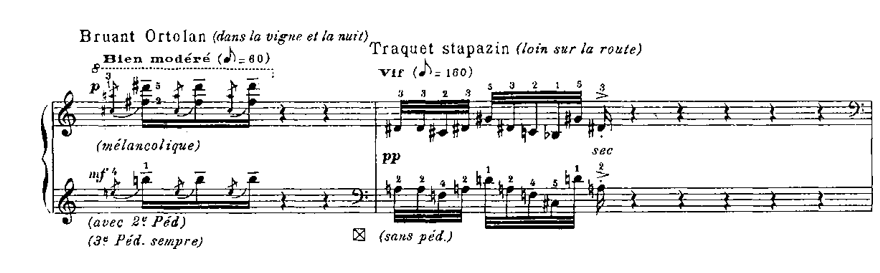

Tal roteiro, que se conhece à medida que se avança (com palíndromo e rima interna, pois GSV é um vastíssimo palíndromo, que rima apenas com sua demanda estrutural), tal roteiro se desvela por trilhas incertas e atalhos da linguagem (Holzwege). Sobretudo na forma tátil e sonora dos signos, na pluralidade de afixos, que alteram o corpo sinuoso da palavra, em companhia de síncopes, apocopes e aféreses, como na imagem última do Rio São Francisco, em crescimento viril, fruto de aumentativos ferozes, que formam a obra, e que se embatem com diminutivos pronunciados à velocidade de fusas ou semicolcheias, em terra de línguas híbridas e comunicantes. E sempre, em toda a parte, despontam longas espirais, que crescem para dentro de si mesmas, ou se distendem em constelações de nomes, estilhaçados – nuvens de poeira ou fractais, como as notas do “Le Traquet Stapazin”, de Olivier Messiaen, onde se reconhecerá, de longe, talvez algum pássaro do sertão:

Cantam aqui pássaros e fragmentos, com staccati e pausas, em saltos de oitava, quando descem os ventos que varrem os resíduos semânticos de GSV. Esses restos, fosfóreos, espelhados, geram câmaras de vozes, em altíssimos níveis estratigráficos, como nas obras de Dante e Joyce, sobre um significado geral, que não se completa, antes se adia numa perene demanda projetiva: “Algum significado isso tem?” […] “Nada pega significado, em certas horas” (p.282). Ou ainda – e com maior entendimento:

Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa – a inteira – cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive.

Assim, de jeito tão desigual do comum, minha vida granjeava outros fortes significados (p. 698).

Essa procura incessante de sentido, realizada por Riobaldo “ao entestar viagem”, no centro de seu impossível νόστος, guarda semelhanças com o Ulysses de Joyce, na hachura entre signo e transparência, revelado, mais tarde no monólogo de Molly: “O, those transparent! Besides they don’t know. What is the meaning of that other world”.

O cosmos de Rosa é regido por uma sintaxe de expansão, liberta de vetor unívoco, seja latente ou manifesto, porque elege um feixe de forças (em sobreposição, quase escheriana) com incontáveis entradas e saídas, num iter que parece “in-terminar”, desde o símbolo matemático da lemniscata. E não termina, por força e graça de seu universo inflacionário, que transborda – em termos físicos, bem entendido, não econômicos.

Eis o motivo pelo qual a obra de Guimarães Rosa poderia formar um capítulo, brilhante e solitário, na história da espessura no Ocidente. Um núcleo denso, em movimento difuso, capaz de mundo, capaz de deus, capaz de cujo, capaz de homens, com suas línguas: futuras, antigas e incompletas – livro-mundo, como observa Finazzi-Agrò.

Assim, ao equilibrar-se entre uma economia pós-babélica de meios, para nomear as coisas (“muita coisa importante falta nome”) e uma perene, generosa disposição anímica, diante de um mundo inflacionário, a geografia de Grande sertão elege um ponto inflexível, para não se tornar amorfo, em tanto crescimento longitudinal. Procura um grau zero de circularidade. E não me refiro a Deus, nem a seu rival, muito menos a Joca Ramiro ou a Hermógenes, mas a um corpo spinoziano difuso, poliédrico, esponjoso, sem latitude e longitude, a reunir o multiverso: um grande Aleph, que não exaure o espaço denso das coisas que se atingem em Grande Sertão. Refiro-me à neblina de Riobaldo, Diadorim, com quem se confunde a Beatriz do “divino sertão” de Dante, na abrangência dos três primeiros nomes da de Diadorim: Maria Deodorina da Fé. Beatriz é a neblina de Dante, marca do inefável, cláusula e fronteira. Pois não se atinge o rosto de Beatriz, inundado de luz, mesmo no termo da viagem, em contraste com a vida corporal de Diadorim, tão ou mais imprecisa que o semblante de Beatriz, mesmo após a morte:

Diadorim – nu de tudo […] Que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita… Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A coice d’arma, de coronha… (p. 861).

A heroína de Rosa vem da terra ambígua em que se move seu corpo físico e metafísico, em coincidentia oppositorum, figura absoluta e fragmento espelhado do livro-mundo. A “divina comédia” humana e circular de GSV traça um desafio de sabor neoplatônico, no regresso fantasmal, adiado para sempre na origem, na fatídica ἐπιστροφή, tornada heterodoxa (motor utópico de adição de epos). Outro ponto reside no contraste ou adesão, sobre a ideia de que os nomes decorrem das coisas (sunt consequentia rerum): ponto que altera, inverte ou amortece o contrato rosiano entre o nome e a coisa (a inscrição do corpo de Diadorim), ou para reger um conjunto de metamorfose de nomeação flutuante, de nomes “escolhidos tendo em vista sua polissemia, não sua univocidade”, como lembra Ana Maria Machado.

A nomeação em Guimarães Rosa firma-se, como o corpo de Diadorim e o rosto de Beatriz, na ambiguidade, ou mais precisamente, na equivocidade fundadora de Grande sertão, em toda a parte e em lugar algum.

A travessia de Riobaldo desdobra-se num território metonímico, de grande torrente verbal, onde se espraiam conjuntos de fragmentos, com os quais se confunde o corpo de Molly Bloom, em Ulysses, e os fortes neologismos do Paraíso, que em Grande sertão adquirem forma exponencial.

E com o olhar de Riobaldo, ao mesmo tempo, claro e turvo de fosfeno, em atitude bifronte, que o leva a interpretar de modo intempestivo quanto viveu, preso no fetiche do hic et nunc, na miragem de entrar e sair, como no Castelo de Atlas, de Ariosto: “Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada” (p.41). Ou, ainda, num passo decisivo, com Heráclito: “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (p.85).

Penso no quadro da segunda navegação, na leitura de outra e nova travessia, quando Giovanni Reale realiza uma vibrante desleitura dos agrafa dogmata de Platão. Toda uma base hermenêutica que desemboca em Dante, Rosa e Joyce, como textos urdidos mediante vários planos e níveis de abordagem, posteriores à cicatriz do Ulisses, de Homero, ou seja, como obras marcadas por saltos, abismos e descontinuidade, como lembra Auerbach – textos que requerem intensa hermenêutica.

Há em Guimarães Rosa a recorrência numeral de uma terceira estória, margem e navegação, pois em suas páginas não se flexiona a máquina intangível do real, sempre mista, prenhe de leituras remissivas, potencias e espelhadas, que não conhecem fim. A leitura de terceiro grau, para se atingir parte dos veios semânticos inesgotáveis de GSV não impede, contudo, a cortesia da clareza ao leitor de primeira viagem, pois há um centro de gravidade ficcional, situado na urgência narrativa de Riobaldo, ao sondar o périplo de si para si, para clareá-lo quanto possível.

Assim, pois, o uso de palavras-cabides, hápax e vocábulos anfíbios, originários dos escombros de Babel, não impedem, não turvam, nem estacam a leitura (como dizia Euclides sobre a palavra exata de Os sertões). A obra de Rosa procura uma leveza melódica, uma ponderação expressiva naquelas páginas, e me refiro ao sentido etimológico de peso, ao equilíbrio da razão poética afinada com o andante narrativo, segundo uma ciência rítmica, a conduzir o leitor para a frente, no contrato da palavra com o mundo, sem perder a métrica do sentido global e local – veredas e resfriados. O calibre da palavra na frase e a tarefa semântica, que porventura desempenhe ad hoc, fornecem horizontes de significados de primeiro plano, que se consolidam à medida que o leitor penetra as células rítmicas do sertão, com sua lógica do excesso, etapas cumulativas, mediante parcelas musicais, que propõem, ao fim e ao cabo, uma impressão de paz semântica, ou de aparente realismo, em terreno de aparência retilínea, apoiado, muito embora, sobre elipses abruptas, curvas de silêncio e viragens inesperadas:

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. (p.3)

O dissonante em GSV se comporta nos limites da consonância, controlado por um princípio mozartiano, ao deslocar volumes semânticos, em derivas sintáticas, formando um relevo sutil, uma linha de canto, por onde se articulam os poros da interlíngua, através da sábia fricção das palavras, uma vez diluída a metafísica da substância (que lhes dava uma pele impenetrável). Algo parecido com a pesquisa das Esferas, de Sloterdijk e aos quase nobects de Thomas Macho, perdendo cada palavra o seu caráter isolado, tornando-se mais leve, máscaras sonoras, como as notas derradeiras dos pássaros de Messiaen:

Terminado o silêncio do compasso (“um silêncio pesaroso”), da voz que se distancia, percebe-se a labilidade, que impregna os quatro pontos cardeais de GSV e suscita uma dialética cerrada de lugar e não-lugar. Movimento complexo que se divulga e articula (se indova, em Dante), num círculo sui generis, “cujo centro está em toda a parte e a circunferência em parte alguma”. Porque o Sertão e o Paraíso coincidem como projeção do não-lugar, nos olhos de Beatriz, no corpo ambíguo de Diadorim, em contraponto aos eflúvios de Molly Bloom (“yes I said yes I will Yes”). Grande sertão: veredas atinge em magnífica profusão a dialética do espaço: avança e retrocede, nega e atualiza, como imagem fora do espelho e sem moldura, ubiquidade sem lugar. Eis aqui o ponto crucial, o deslugar, por excelência dessa renovada comédia sertaneja:

Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas (p.134).

Comédia que se escreve nos rios, com os olhos entre Babel e Sião, de quanto não se sabe, ou que se espera, entre o Paraíso de Dante e o Ulysses de Joyce, com os pássaros do sertão e os de Messiaen, numa das poéticas mais fascinantes de todos os tempos.

Revista Triplov

Índice do volume Marco Lucchesi

Abril de 2025