| |

|

Revista TriploV

de

Artes, Religiões e Ciências |

|

Nova Série |

|

|

|

|

|

|

|

|

Luís Dolhnikoff |

|

|

Palestina:

História e geopolítica de um nome |

|

|

1.

Não há tema geopolítico contemporâneo mais complexo

do que o conflito do

Oriente Médio. Além da complexidade, o interesse político contribui para

fazer de boa parte dos textos a respeito mera propaganda travestida de

análise. Se isto vale para os argumentos pró-israelenses, não vale menos

para os pró-palestinos.

Ao mesmo tempo, tornou-se senso comum a ideia de que o “excesso de

história” não ajuda a compreensão do conflito. Creio, porém, que o excesso

de propaganda sem respeito à história tampouco

ajude. Retorno, então, a

ela, tendo por guia a história de um nome.

Os povos

que passaram pela região, ou nela viveram, são conhecidos: cananeus,

judeus, filisteus, egípcios, babilônios, fenícios, gregos, romanos,

bizantinos, árabes, turcos, ingleses. Um “povo palestino” não faz parte da

história. Mas se não faz, por que o conflito é hoje chamado de

“israelense-palestino”?

2

A explicação está no fato de que

palestino é, na verdade, uma variação/derivação do nome de um daqueles

povos antigos, os filisteus. O nome que os árabes da região hoje adotam

(na forma filastin) tem, por

ironia, uma origem hebraica:

peleshet – que, em outra ironia, significa

invasor e

divisor.

O termo foi usado originalmente pelos antigos israelitas para se referir a

um invasor que se estabeleceu, em torno de 1200 a. C., na região da faixa

de Gaza. Tratava-se dos conhecidos “povos do mar”, de origem grega, cuja

expansão, a partir de um epicentro no mar Egeu, foi registrada por

inúmeros documentos da época, incluindo egípcios e fenícios.

O pouco que se pode afirmar com certeza sobre os “povos do mar”, incluindo

os pelesht que se estabeleceram em Gaza, em função de palavras de sua

língua incorporadas ao hebraico e de achados arqueológicos, é que, ao

contrário dos demais povos do Mediterrâneo oriental, como fenícios,

cananeus e judeus, eles não eram semitas, mas indo-europeus (como

micênicos e gregos).

Quando da ocupação da região por Nabucodonosor, em 587 a. C., além do

exílio dos israelitas e da famosa destruição de Jerusalém, as principais

cidades flilisteias,

Ashdod, Ashkelon, Ekrom, Gate e Gaza,

também

foram destruídas.

O Império Babilônio seria em seguida tomado pelo rei persa Ciro, o Grande,

em 539 a. C. Ciro, então, permitiu o retorno dos judeus a Israel, pondo

fim ao chamado Cativeiro Babilônio, enquanto a região da faixa de Gaza foi

reocupada pelos fenícios. Os filisteus (e todos os outros “povos do mar”)

desapareceram da história.

Porém a evolução de seu nome continuou através de referências gregas

posteriores, que registram a forma

Palaeistina (transliteração do hebraico

Philistia).

Do grego Palaeistina originou-se, por fim, o latim

Palaestina.

3

A adoção do termo latino para se referir aos territórios dos antigos

reinos de Israel e Judá se daria em torno do ano de 135 d. C., com o fim

do longo período das “guerras judaicas” contra a ocupação romana,

iniciadas em 66 d. C. Esmagada a revolta, com a destruição do segundo

templo de Jerusalém e a expulsão dos judeus (início da Diáspora), Roma

cria uma nova província, batizada de

Palaestina, segundo muitos historiadores, a fim de dissociar a região

das reivindicações judaicas. A Palestina original, que passaria à história

moderna como Palestina Romana, é, portanto, o próprio reino de Israel. Com

o fim do Império Romano, também se extinguem suas províncias, incluindo a

de Israel-Palestina.

O território seria, ao longo dos séculos seguintes, subdividido entre

províncias bizantinas, árabes e otomanas, sem readquirir o nome ou a

definição geopolítica que tivera no tempo da Palestina Romana (com exceção

de um curto período de reunificação pelos cruzados no século 13).

No período do Califado, por exemplo, em seguida

à invasão árabe no século 7, o território seria divido em dois

jund, ou distritos, o do norte e

o do sul.

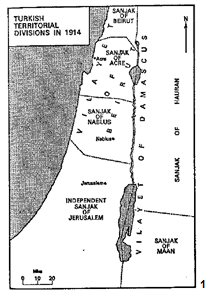

O mapa abaixo mostra a região conforme sua realidade geopolítica no fim do

Império Otomano:

|

|

|

As províncias turcas, ou vilayet,

dividiam-se em unidades menores, os

sanjaks. A maior parte do que fora o antigo reino de Israel e depois a

Palestina Romana integrava, agora, a província ou

Vilayet de Beirute, que

englobava o atual Líbano e o norte de Israel e da Cisjordânia, e estava

dividida em Sanjak de Beirute,

Sanjak de Acre e

Sanjak de Nablus. Ao sul, um

sanjak foi separado da

província: o Sanjak autônomo de

Jerusalém, englobando o sul de Israel e da Cisjordânia, Gaza e o nordeste

do Sinai.

Tanto o traçado geopolítico quanto o nome Palestina seriam retomados

apenas em 1922, depois de quase dois mil anos de seu uso romano original.

E somente pelos 25 anos que duraria a Palestina Britânica – cujo nome foi

inspirado na antiga província romana –, até ela ser extinta pela ONU em

1947. Antes de 1922 e depois de 1947, portanto, não existiu Palestina

alguma.

4

Em fins do século 19, os sionistas começaram a emigrar, então, não para a

Palestina (é absurda a afirmação de que se possa estabelecer em terras de

um Estado inexistente), sequer para qualquer território árabe, mas para o

Império Turco-Otomano e suas províncias.

O projeto sionista era o de constituir uma nação judaica numa região do

multiétnico Império, região que, apesar de habitada majoritariamente por

árabes, nem era exclusivamente árabe (mas também turca, curda, persa,

armênia) nem se constituía num Estado árabe. E que, entre seus habitantes,

sempre contara com uma significativa população judaica, por ser o antigo

território de Israel-Palestina.

Cabe observar que no fim do século 19 não era possível prever o

desaparecimento do Império Otomano. Mas ele aconteceu, em 1920, com seus

antigos territórios e províncias sendo então refundidos, alguns, em novas

províncias europeias (como a Palestina Britânica), outros, em novos

Estados árabes, no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, em que o

Império Otomano, que se aliara à Alemanha, foi derrotado.

Quando, em 1947, um Estado árabe tornou-se possível na Palestina Britânica

por determinação da ONU, os árabes o recusaram.

Os árabes, não os “palestinos”. Na

própria resolução que estabeleceu a partilha da Palestina Britânica não há

qualquer referência a “palestinos”; os únicos nomes usados são “judeus” e

“árabes”: “Os [futuros] Estados independentes judeu e árabe...” (Resolução

181, I, 3).[1] Nem

poderia ser diferente, pois todos os habitantes do território da Palestina

Britânica, árabes, judeus e ainda armênios, turcos, etc., eram então

igualmente chamados de palestinos, como se pode comprovar nos documentos

da época (o nome original do jornal hebraico

Jerusalem Post, por exemplo, era

Palestine Post).

5

A relevância da questão do nome reside no fato de ele não ser árabe em

qualquer aspecto: etimológico, histórico, cultural ou geopolítico. Mas se

o termo palestino não tem originalmente qualquer relação com os árabes, por

que, hoje, designa a mais célebre causa nacional árabe?

Em meados do século 20, sob a liderança do Mufti de Jerusalém, os árabes

locais não reconheciam nem a definição britânica do território nem o nome

Palestina, de utilização

colonial. Defendiam, então, o pan-arabismo, segundo o

qual os árabes constituem um único povo, dividido primeiro pela

fragmentação política do antigo Califado de Maomé, depois pelas províncias

otomanas, em seguida pelas províncias britânicas e francesas. Seu objetivo

era, portanto, a criação de uma unidade geopolítica que englobaria, de

início, os atuais territórios do Líbano, da Síria, da Jordânia e de Israel

– daí recusarem a partilha determinada pela ONU.

Seria apenas com a derrota histórica do pan-arabismo, face à consolidação

das ex-províncias inglesas e francesas em novos Estados-nação, que os

árabes da ex-Palestina Britânica viram-se, pouco a pouco, forçados a

caminhar para uma solução individual, ou seja, um projeto nacional

próprio.

Uma vez afinal criado, nos anos 1960, um

movimento nacionalista dos árabes da Palestina (a OLP seria fundada em

1964), ele manteria como referência geopolítica a antiga

colônia britânica de 1922, e não o traçado legalmente determinado pela ONU

em 1947. A recusa árabe da partilha se torna, então, o conflito

israelense-palestino, pois os

árabes da antiga Palestina Britânica, junto à antiga referência

territorial, adotam afinal também o antigo nome colonial (os

refugiados palestinos não eram, ainda nos anos 1950, referidos como

refugiados palestinos, mas como refugiados

da Palestina).

6

Nos distúrbios do fim do império inglês, incluindo, entre outros, a

partilha da Índia entre Índia, Paquistão e Bangladesh em 1947, e também a

guerra árabe-israelense de 1948, o destino dos árabes da Palestina

dividiu-se, grosso modo, em

cinco. Uma parte foi para a ex-província francesa do Líbano, onde não

seriam reconhecidos como cidadãos; uma parte foi para a Transjordânia,

atual Jordânia, ex-colônia britânica, onde foram reconhecidos como

cidadãos (constituindo, hoje, a maioria da população); outra parte ficou

em Israel, onde igualmente adquiriu cidadania; outra parte se dispersou

pelo mundo; outra, enfim, permaneceu em partes dos territórios da antiga

Palestina Britânica destinadas pela ONU para constituir um “Estado árabe”,

ou seja: Gaza e Cisjordânia.

Entre 1948 e 1967 não havia, em tais territórios, nenhum soldado

israelense. Eles estavam, na verdade, sob domínio árabe, respectivamente,

do Egito e da Jordânia. Não obstante, os árabes de Gaza e da Cisjordânia

não exigiram do Egito nem

da Jordânia que lhes entregassem tais territórios para constituírem ali

seu Estado. Porque seu objetivo político não era construir um Estado

nesses territórios – daí jamais o terem feito entre 1948 e 1967 –, mas

destruir o Estado de Israel, visando reconstituir a antiga Palestina

Britânica na forma de uma Palestina Árabe.

Em 1964, sob auspícios de Nasser, seria criada no Cairo a Organização para

a Libertação da Palestina, ou OLP. Não para a libertação dos territórios

de Gaza e da Cisjordânia da ocupação israelense, naturalmente, pelo

simples motivo de que tais territórios não estavam sob ocupação israelense

em 1964. Mas, então, para a “libertação” do restante da ex-Palestina

Britânica: Israel. O verdadeiro nome da organização deveria ser, portanto,

Organização para a Destruição de Israel, ou ODI.

Ironicamente, seria o Estado de Israel que daria afinal legitimidade à OLP

e ao próprio movimento palestino, originalmente ilegítimo, ao demandar não

a construção de um Estado, mas a destruição de outro. Pois ao ocupar, em

1967, Gaza e a Cisjordânia, Israel forçou a substituição do objetivo

original de destruí-lo pelo de libertar a Cisjordânia e Gaza. Havia,

enfim, uma causa palestina legítima.

7

O objetivo original do movimento palestino, porém, não foi esquecido. Não

somente porque foi seu único objetivo político por 20 anos (entre 1948 e

1967), ou seja, por toda uma geração, mas também porque o novo objetivo

não foi escolhido pelos palestinos, e sim imposto por Israel. É por isso

que, na verdade, a partir de 1967, jamais houve

uma causa palestina, mas

duas:

construir o Estado palestino em Gaza e Cisjordânia e destruir o Estado de

Israel. O que pressupõe o massacre da população israelense, em cujo quadro

ideológico se explica a opção histórica por atentados contra civis, em vez

de soldados. Explica-se grandemente, também, o próprio fracasso histórico

da “causa” palestina.

Não é por acaso que a “causa” palestina seja a única, de todas as grandes

causas nacionais da segunda metade do século 20 (excluindo somente a

curda), a ter fracassado. Argelinos, sul-africanos e africanos em geral,

indianos e timorenses, chineses e vietnamitas, todos venceram. O caso

vietnamita é exemplar: lutaram contra as mais poderosas forças armadas da

história. Não é, portanto, nenhum poderio militar israelense que explica a

derrota histórica palestina. Os vietnamitas, na verdade, jamais venceram

as forças armadas americanas. Os EUA foram derrotados por sua própria

opinião pública, que passou a considerar injusta a intervenção militar no

país asiático, forçando a retirada. Se isso jamais aconteceu em Israel,

não é porque a população israelense seja pérfida, como acreditam os

anti-israelenses e os antissemitas. Nem porque os grupos políticos

israelenses que querem manter a ocupação sejam irresistíveis, como não

foram irresistíveis os grupos americanos que queriam continuar a guerra do

Vietnã. O motivo é que, ao contrário da

causa vietnamita, que não

incluía a destruição dos EUA, a “causa” palestina, desde 1967, sempre

hesitou, oscilou e se dividiu entre duas causas, entre dois objetivos, um

legítimo e um ilegítimo: o que não ajuda a clareza do discurso e dos

objetivos, a concentração e a objetividade das forças políticas nem a

solidariedade internacional. A recente eleição do Hamas em Gaza não foi um

acidente histórico.

8

O projeto sionista, nascido no século 19, não tinha um mapa definido (mas

vários). Esse mapa afinal emergiu em 1922, e foi traçado, não pelos

sionistas, mas pelo Império Britânico: a Palestina Britânica, criada pela

fusão de antigas províncias otomanas. Assim, quando em 1947 a ONU a dividiu, destinando uma parte a

Israel e outra a um Estado árabe, dividiu igualmente o movimento sionista.

A parte dominante do movimento, liderada por Ben Gurion, foi a que aceitou

partilha, fundando o Estado de Israel (a outra parte, naturalmente, eram

os que sonhavam em incorporar Gaza e a Cisjordânia, que ganhariam um novo

impulso com as ocupações de 1967). No lado árabe, ao contrário, a parte

amplamente dominante de seu espectro político, liderada pelo Mufti de

Jerusalém, foi a que recusou a partilha, criando o objetivo geopolítico

original de destruir o Estado de Israel.

Além da ironia de Israel afinal dar legitimidade à OLP e ao próprio

movimento palestino em 1967, outra grande ironia é o fato de que a causa

palestina original, reconstituir a antiga Palestina Britânica numa Grande

Palestina, de certa forma legitimaria aqueles grupos políticos israelenses

que, desde a aceitação da partilha por Ben Gurion, sempre quiseram a mesma

coisa. A diferença é o meio: os palestinos, para consegui-lo, devem

destruir Israel, enquanto esses grupos israelenses apenas precisam impedir

que se construa o Estado palestino. Para isso, contam com o apoio

involuntário dos próprios grupos palestinos que ainda querem destruir

Israel e, deste modo, atrapalham as forças políticas palestinas que afinal

escolheram construir um Estado palestino – além de impedir que a população

israelense possa vir a apoiar maciçamente sua criação.

|

[1]

Acessível em

www.libanoshow.com/home/oriente_medio/onu.htm#181

|

| |

|

Luís Dolhnikoff (São Paulo, 1961)

estudou Medicina e Letras Clássicas na USP. É autor de Pãnico

(poesia), São Paulo, Expressão, 1986, apresentação Paulo Leminski;

Impressões digitais (poesia, 1990); Microcosmo (poesia, 1991), Os

homens de ferro (contos, 1992), os três pela editora Olavobrás (São

Paulo), que criou em 1989 com Marcelo Tápia, e de Lodo (poesia), São

Paulo, Ateliê, 2009, além do livro infantil A menina que media as

palavras (Mirabilia, 2008) e do inédito As rugosidades do caos

(poesia, 2012). Tem poemas publicados em Atlas Almanak 88, São Paulo,

Kraft, 1988, organização Arnaldo Antunes; Tsé=tsé 7/8 (número especial

com 30 poetas brasileiros contemporâneos), Buenos Aires, outono 2000;

Medusa 10, Curitiba, abr.-mai. 2000; “Moradas provisórias (antologia

de poesia brasileira contemporânea)”, in Hipnerotomaquia, Cidade do

México, Aldus, 2001, organização Josely V. Baptista; Folhinha, Folha

de S. Paulo, 27/07/2002; e nas revistas Cult 61, SP, out. 2002; Sibila

3, SP, out. 2002; 18 IV, SP, Centro de Cultura Judaica, jun.-ago.

2003; Coyote 5, Londrina, outono 2003; Babel 6, Campinas, dez. 2003;

Ciência & Cultura 56, SP, Imprensa Oficial, abri.-jun. 2004;

Ratapallax 11, New York, spring 2004; Mandorla – New writing from

Américas 8, Illinois, Illinois State University, 2005; Mnemozine 3

(revista online, www.cronopios.com.br/mnemozine, 2006), além dos sites

www.sibila.com.br,

www.jornaldepoesia.jor.br,www.germinaliteratura.com.br,

www.bestiario.com.br/maquinadomundo, www.cronopios.com.br e ablogando

(ab-logando.blogspot.com). Integrou a exposição de poesia visual A

Palavra Extrapolada, São Paulo, SESC Pompeia, ago.-set. 2003,

curadoria Inês Raphaelian, e a mostra Desenhos, de Francisco Faria, ao

lado de Josely V. Baptista, Curitiba, Museu Oscar Niemeyer, mar. 2005

/ SP, Instituto Tomie Ohtake, set.-dez. 2005. Traduziu Arquíloco

(Fragmentos, São Paulo, Expressão, 1987), Joyce (Poemas, São Paulo,

Olavobrás, 1992, colaboração Marcelo Tápia), Auden, (Mais!, Folha de

S. Paulo, 06/07/2003), Cervantes (Mais!, Folha de S. Paulo,

14/11/2004, colaboração Josely V. Baptista), Yeats (Etc, Curitiba,

jan. 2005), William Carlos Williams (Sibila, www.sibila.com.br, 2011)

e Ginsberg (Uivo, São Paulo, Globo, 2012). Entre 1991 e 1994,

coorganizou, ao lado de Haroldo de Campos, o Bloomsday de São Paulo

(homenagem anual a James Joyce). Como crítico literário, colaborou, a

partir de 1997, com os jornais O Estado de S. Paulo, A Notícia, Diário

Catarinense, Gazeta do Povo, Clarín e Folha de S. Paulo, além das

revistas Sibila e Babel e dos sites Cronópios e Sibila. Recebeu, em

2005, uma Bolsa Vitae de Artes para desenvolver estudo crítico sobre a

obra de Pedro Xisto. Entre 2003 e 2008, foi colaborador de política

internacional, com destaque para as relações entre política e

religião, da Revista 18, do Centro de Cultura Judaica de São Paulo.

luisdkf@uol.com.br

|

|

|

|