Por José Fernando Tavares

Toda a poesia é uma viagem silenciosa, não obstante o ruído ensurdecedor que nela podemos auscultar. É uma viagem pelo tempo e pela memória, memória múltipla e dispersa que as palavras cauterizam em escultórica fixidez. Esta deslumbrante possibilidade permite-nos pensar que a arte não tem nome: a imaterialidade da palavra não reclama para si a substância de um nome, ao contrário do que sucede na imperiosa e contumaz tendência científica para atribuir rótulos à substância do espírito, essa indomável força criadora que está acima de toda a nomenclatura e, sobretudo, acima da racionalidade do mundo. O ancestral e irresolúvel «mistério da poesia» jamais foi cúmplice da ordem da razão: em vez disso, contribuiu para as oscilações da sensibilidade, essa categoria estética que é um testemunho eternamente branco, inócuo e puro, resistente à contaminação e à textura de um racionalismo teórico para sempre confrangedor, dada a sua eterna incompletude.

Afinal, toda a arte poética reside nesse ruído ensurdecedor que procura acordar para o mundo a natural surdez da humanidade. E há, nessa força surda, o despertar do sonho de um quotidiano sereno, assaltado pela obscuridade das coisas simples, feito de longas esperas e supostamente feliz, para o sonho de uma realidade branca, brilhante e plasmática, sem tempo, sem espaço e sem matéria.

Dito deste modo, a arte poética mais parece uma alienação do que um refrigério para a existência, um passo para a loucura e para a descrença. À semelhança do acto religioso, o acto poético é um salto para o espírito, pois também existe a religião da poesia, tal como Platão ou Nietzsche ou Pascoaes ou Sampaio Bruno ou Leonardo Coimbra e muitos outros em linha directa no-lo fizeram acreditar. Assim sendo, considerar a matéria do espírito como uma espécie de adicção é um insulto para a humanidade.

Devemos aceitar sem reservas e sem o estigma do preconceito que, quer o acto poético em particular quer o acto criador na sua generalidade, determinam essa necessidade vital. Esta circunstância, no que respeita à criação ou à atitude poética, ajuda-nos a compreender a proliferação da poesia no espaço da língua portuguesa enquanto manifestação dessa necessidade vital manifestada por um povo que há muito se habituou a viver nessa atitude paradoxal situada entre a paixão incondicional e o desprezo mais contumaz e rebarbativo pelo género poético.

Por menos que o queiramos ou que o possamos aceitar, a expressão poética nunca deixou de ser uma manifestação de transcendência. A poesia representa o salto, resoluto e definitivo, para essa dimensão reclamada pelo sonho e esse sonho constitui a mais autêntica e verdadeira manifestação da vida no seu máximo esplendor. Estamos em crer que nenhum ser humano com o mínimo de capacidade reflexiva poderá ter dúvidas a respeito desta delicada matéria. O exuberante poder da metáfora, bem como as imagens difusas que desfilam na frágil filigrana da memória, são apenas um aspecto do sonho, mas são elementos decisivos para que o sonho possa cumprir-se através da revelação do seu sentido primordial. Nele reside a chave, não apenas do poema, mas de todo o organismo que determina a essência de uma obra, por mais obscuro e solitário que seja o seu autor no conspecto mais complexo e mais recôndito do status quo literário.

Do exposto, podemos afirmar que, na história da poesia, e na senda da teoria da razão vital de Ortega y Gasset, a condição e a experiência do humano se sobrepõem a toda e a qualquer consagração literária. A consagração de um poeta (como a de qualquer grande criador no domínio da arte), a existir, deve-se a um feixe de circunstancialismos mais ou menos calculados pelo jogo e pela influência dos diferentes poderes, associados a uma ordem específica e indeterminada do truculento e complexo tecido social.

Movidos pelo respeito ancestral, tutelar e devoto que toda a humanidade deve à arte poética, penetramos silenciosa e reverentemente, em muda expectativa, nesta Espiral de Delfos (Lisboa, 2023), título de um livro de poesia da autoria do escritor português Cristino Cortes, obra que vem afirmar a profunda paixão do autor pela arte poética e cuja manifestação criadora foi revelada em 1985 com uma obra intitulada Ciclo do Amanhecer, e se manteve, sempre mais viva e mais actuante, até aos dias de hoje, tal como esta obra o comprova. Neste livro, e a sublinhar essa intensa paixão pela arte poética, o autor presta a sua homenagem a Camões devido à proximidade do quinto centenário do nascimento do grande poeta e utiliza os versos de um dos poemas mais importantes da sua Lírica, o longo poema intitulado Sôbolos rios que vão, como epígrafe inspiradora de cada uma das sete partes que compõem este livro.

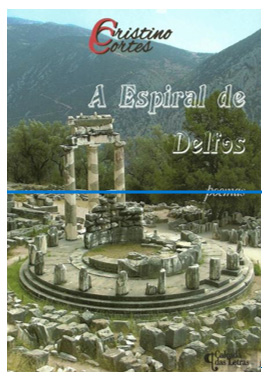

Tal como a imagem da capa nos revela, este livro é inspirado nesse templo maior da civilização do Ocidente, lugar mágico e profético, habitat de pitonisas e de luminosas divindades, o palco onde Apolo tangia a sua lira, e começamos por apreender a elevação da temática que é tratada neste livro. Que melhor imagem o autor poderia ter escolhido para representação da sua obra, do que o enigmático oráculo de Delfos no qual se encontra o «umbigo do mundo», símbolo da criação de uma nova civilização (a europeia) num universo cultural em contínuo e secular florescimento? Esta imagem de um passado remoto é, já por si, uma imagem poética: tal como nos diz o sujeito, a poesia tem o poder da rigorosa fixidez. A fixação da imagem traduz a ideia ilusória do tempo parado; a poesia é um reflexo da vida e esta pode ser compreendida como um instante contínuo que só a morte, e só ela, poderá romper a força irradiante do Instante [p. 41].

Duas temáticas fulcrais se encontram neste livro: a veneração pela Poesia enquanto manifestação de liberdade criadora e a sóbria e profunda reflexão sobre a relação da vida com a morte. Em ambas as temáticas, de nobre elevação, deparamo-nos com um poeta na sua mais absoluta humanidade e é nessa perspectiva que toda a arte poética deverá ser compreendida, para além da singularidade dos seus aspectos linguísticos propriamente ditos. A nobreza da arte poética ausculta-se na mais funda verdade que a assiste e que nela se revela, circunstância que está para além dos limites da linguagem que lhe é própria e que a distingue das outras formas naturais de literatura. Sabemos que a linguagem poética, não obstante a sua liberdade, obedece a algumas normas previamente determinadas (uma delas reside no conceito de conotação), não apenas pela teoria literária, mas também pelo grau de sensibilidade dos leitores. Acerca dessas normas nada temos a dizer porque não são relevantes para os aspectos que queremos colocar em evidência neste livro. As variações linguísticas, próprias de cada autor, permitem distingui-las na sua individualidade e na verdade que necessariamente deve acompanhar os autores na difícil senda do acto poético.

A presença do humano, neste livro em particular, faz-se sentir, numa primeira leitura, através da simples revelação do gosto pela vida. E esse gosto revela-se através dos gestos mais simples, tal como o fizeram personalidades tão distintas na história literária como Fernando Pessoa, através do seu semi-heterónimo Bernardo Soares, e, antes dele, por Cesário Verde, «mestre» de Pessoa e de Álvaro de Campos, entre outros. À semelhança de Cesário, Bernardo Soares vagueia sem destino pelas ruas de Lisboa, experimentando pela cidade o seu incondicional amor. E é desse amor incontornável que esta poesia também se alimenta. Não será por mera conveniência que o sujeito poético nos fala nas virtudes do «apaziguamento» e da «conciliação» [p. 22]. O objectivo do poeta é «estar em paz», pois só no seio dessa paz ele poderá ser um «homem digno» da cidade [p. 43] e realizar a sua «longa lista de sonhos» que é a sua obra pessoal. Assim se manifesta a sua felicidade. Para o poeta, a felicidade é «o difícil equilíbrio entre o dentro e o fora / Entre o ar que se inspira e toda a atmosfera / Envolvente» […]; o desejo e a forma de o alcançar: é assim que o poeta cumpre a sua existência: o «[…] acordo da alma com o que não deixa de pesar / A única paz que importa na sábia proporção / Entre o que da cabeça vai até ao coração […]». O poeta canta como «um novo Colombo» […] / Nesta harmonia vejo eu a síntese da felicidade» [p. 89].

Numa clara alusão è Grécia clássica, o poeta confessa-nos que fez um «apelo dos deuses», aguardando de Pandora a alegria de visitar a Grécia, sabendo que, enquanto mandatário da poesia, os imortais não irão recusar essa visita. Diz-nos que não prescinde de visitar Tróia nem de homenagear Heitor, o malogrado herói da Ilíada. Nessa viagem, tenciona prestar um humilde reconhecimento a Apolo, a divindade da música e da poesia. E manifesta o seu desejo de conhecer Delfos e Cnossos, bem como o Dédalo onde Teseu venceu o Minotauro. Manifesta o seu preito de homenagem aos deuses através da língua de Camões. O poeta entrega-se ao destino e empenha o trabalho nessa romagem, desejando «Que só no tranquilo sono de Ulisses a última Parca o fio corte!» [p. 76]. O sujeito poético eleva-se a si próprio ao considerar que o poeta é aquele que fala a linguagem dos deuses [p. 44]. Por esse mesmo motivo, a poesia representa «o mel e a seiva» que jamais se coíbe de cultivar [p. 21]. Para além da doçura do mel, a poesia também é sangue [p. 31]: o sangue derramado dos deuses em sacrifício à própria Humanidade, tal como o fizeram Sísifo ou Prometeu.

Com o entusiasmo da eterna juventude, o sujeito poético saúda a poesia desta maneira singela: «Viva, sempre, a poesia» [p. 50]: a poesia é a eterna revelação do mundo: através da palavra poética, o olhar do poeta contempla o mundo como se fosse sempre a primeira vez, tal como ele acabou de ser criado; é a imagem do mundo enquanto vontade e revelação [p. 85], tal como acontece no atractivo de todas as viagens, mesmo quando se visitam os mesmos lugares. No universo da poesia o fenómeno repete-se: se surgir uma voz nova e fresca: «[…] A todos eleva o espírito, entusiasma como quem chama / Ao desafiante destino que a língua deu a alguns de nós»: cumpre, assim, ao poeta «cantar» essa revelação [idem]. Mesmo que o destino dos poetas esteja condenado a uma irremediável solidão, um dos poemas deste livro refere-nos essa ideia espantosa que é a partilha da solidão [p. 74]: a mais profunda solidão, mesmo partilhada, faz parte da condição poética. Ao contrário dos homens em fim de vida, que jogam às cartas o pouco tempo que lhes resta viver, toldando assim um pouco da sua solidão, os poetas conservam-se eternamente solitários, pois assim o exige a sua condição. «Partilhar a solidão», também não deixa de ser, por si mesma, uma ideia poética, a qual podemos associar a outra ideia que surge neste livro, que é aquela que nos diz que a vida é uma «ilha solitária» onde o tempo se cumpre [42]. Dá-nos o poeta o exemplo de Penélope que, ao esperar por Ulisses, revela «a sabedoria de passar o tempo» [p. 92], desfiando, à noite, o tecido que havia feito durante o dia.

À semelhança da paixão de Apolo por Eurídice, o poeta mantém-se fiel à sua paixão, pois recusa-se a olhar para trás [p. 90] e a seguir em frente a sua viagem particular, a qual é também o seu destino, um destino guiado pelo «sopro do espírito» que lhe permite «ganhar o dia com a poesia». O poeta abre as velas a esse sopro espiritual, o qual considera ser também um «fluxo da harmonia» [p. 96] que o ritmo poético exige para marcar o compasso da sua prosódia.

O poeta é o capitão do navio fantasma em cujas águas navega. São águas pacíficas e de passagem, aquelas que pertencem à sua «navegação interior», como lhes chama. Confessa-nos a necessidade de apontar um destino e de «escolher o próximo porto»: «É preciso partir», diz-nos, como se nos lançasse um repto através do grito [p. 99]. Nessa demanda, o poeta exalta a imaginação como elemento essencial de toda a criação e de todo o futuro. A imaginação é semelhante ao amor: é a memória vivida do mar, um ciclo da História que se fecha no passado [p. 100]. Confessa-nos, a «inexplicável ternura» que sente «por toda a criação» [p. 106].

É, porém, na temática da relação entre a vida e a morte que esta poesia predominantemente se ocupa. O poeta divide a vida em duas metades: a vida já passada e a que falta viver. É nesta segunda que o poeta confessa a «instável e funda melancolia» que experimenta, salientando, desse modo, a sua própria e íntima humanidade. Confessa-nos, porém, que fica em paz: um regresso ao apaziguamento e à paz interior. Assume a sua imperscrutável individualidade como responsável por ser o eixo do mundo. Diz-nos: «cada um é o centro e o eixo do mundo»; é a Humanidade que «empresta a forma ao mundo», mesmo tratando-se de um acto realizado na solidão do Ser [pp. 12-13]. Até a própria desistência de viver, que considera a «antecâmara da morte», deverá ser enfrentada através do apaziguamento, pois a morte não deixa de ser a casa da vida, a casa do ser, a casa da existência. Assim, nenhum homem poderá negar o coração: se assim o fizer, esse já é um prenúncio de morte [p. 18]: negar o coração é negar a poesia e o humanismo que lhe dá vida.

Ao observar a inevitável presença das Parcas no destino humano, essas entidades míticas da cultura clássica que determinam o curso da vida humana, diz-nos que, acerca delas, pouco se sabe [p. 17]. Estas representantes do Destino são hábeis na criação de ilusões ao confundir o sono com a morte, esse «sono eterno» [p. 23]. Através delas, o «sonho puro deixa de cantar no seio da alma» e «a dúvida cose-se com a[s] sombra[s]» [p. 46]. O poeta, ao realizar as suas meditações na margem de cá do Hades [p. 26], confessa-nos o desejo de morrer de pé, justamente para que essa confusão não se estabeleça. A última Parca irá encontrar o poeta de pé [p. 32], sóbrio e bem acordado. Os poetas, depois da sua partida, não devem confundir-se com os mortos que, nas noites de Verão, redescobrem os caminhos de casa e vão até ao tanque para sorver o último trago do seu vinho [pp. 105-106], imagem inspirada e inspiradora que transporta uma súbita reminiscência da informal desinibição surrealista.

O poeta revela-nos até ao fim a sua profunda humanidade quando alude à ternura de acompanhar, numa cama de hospital, uma pessoa doente que pode morrer a qualquer momento [p. 91]. Podemos estabelecer uma ponte entre esta imagem terna e de um profundo humanismo, com a trilogia intitulada «Feminino poema de mágoa e amor»: nesse tríptico, o sujeito poético, à semelhança do trovador medieval nas «Cantigas de Amigo», põe a sua voz na boca de uma mulher. Nessa osmose, ouvimos uma voz em tom de lamentação: «Eu sou aquela que à distância te acompanha, […]» [p. 102]; «Lembrar-te-ás de mim apenas quando eu já tiver partido»: alusão ao humano esquecimento [p. 103]; «Lembra-te de mim se disso naturalmente te lembrares. / Se esqueceres não faz mal, importa é a vida escutares»: três confissões admiráveis de profunda manifestação sentimental, nas quais avultam a memória do outro, o inevitável esquecimento, bem como «o lastro dos dias em harmonia [vividos]» [p.104].

Da condição de ser que nasce para morrer, o poeta apresenta ao leitor uma imagem: aquela que representa o estádio do crepúsculo – o início do longo inverno da existência [p. 33]. E refere a noção filosófica que subjaz à dualidade do ser: a paz e o seu contraponto, a inquietação [p. 35]. Fala-nos nessa «hora enigmática, incerta, do entardecer […]» onde tudo parece esvair-se. É a «hora íntima em que os passos nos aparecem / como longínquo sino vagamente dobrando a finados». As sombras desaparecem sem um adeus. Ocorre o «predomínio do escuro, do informe e do mineral», a caminho do silêncio que se cumpre na morte [p. 81], «Como em círculo de víbora se reunindo a morte e a vida». Não devemos lamentar transpor a última porta: «Cumpriu-se o universo, o seu saber último e conciso.» [p. 82]. O tempo transforma-se numa cascata de ilusões: o que foi não volta mais [p. 86].

O poeta assume o destino que lhe cabe: resta-lhe «pôr de parte o óbolo para o barqueiro» [p. 94], a imagem que Dante nos transmite do início da descida ao Inferno.

Os dados estão lançados: assim no-lo diz a epígrafe do poema que intitula «Quando eu morrer», na qual manifesta a grata satisfação de nos dizer: «[…] A poesia se evola… mas assentará. // Quando eu morrer, […] / – Continuarei na língua dos homens que passam.». Com a consciência deste triunfo (o qual não deixa de ser apanágio exclusivo dos deuses, sem que, com isso, perca a sua legítima e profunda humanidade), o poeta confessa-nos que parte sem mágoa ou ressentimento: «[…] E vou sem a mágoa de alguém que se ressente» [p. 101].

Esta é a derradeira lição que o leitor deverá guardar para si mesmo a partir desta nobre manifestação do acto poético. Nela, está inscrita a ideia fundamental de que esse é ainda o início de um caminho ainda mais longo, aquele a que, apenas e somente, podemos chamar o longo caminho para a eternidade.

Espiral de Delfos (Lisboa, 2023), título de um livro de poesia

da autoria do escritor português Cristino Cortes