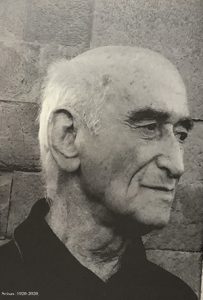

ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO

António Cândido Franco (Portugal). Poeta, ensaísta e ficcionista. Licenciatura em Filologia Românica (1981); mestrado em Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa e Brasileira (1988); doutoramento em Literatura Portuguesa (1997); agregação na cadeira de Cultura Portuguesa (2006). Vasta bibliografia publicada desde a década de 80 do século XX. Professor na Universidade de Évora.

Acaba de sair o quádruplo número de A Ideia – Revista de cultura libertária, 90/91/92/93, de 2020, povoado por inúmeros artistas, textos e imagens, mas sobretudo focado no surrealismo, como tem vindo a acontecer nos últimos anos, e, desta vez, em Cruzeiro Seixas (3.12.1920-8.11.2020). Tendo em mente a celebração dos cem anos do pintor e poeta, este volume de A Ideia acabou por ficar pronto ainda em vida do aniversariante, de seu nome completo Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro Seixas, que viria a falecer pouco antes do centenário.

Além de quádruplo número, este volume de A Ideia traz como suplemento um caderno de poemas de Dulce Pascoal, Amoras, com desenhos de Cruzeiro Seixas, que recolhe como antologia textos de 1979 a 2020.

Falar de Cruzeiro Seixas ou deixá-lo falar a ele, por palavras ou imagens, é compor um quadro do que aconteceu de mais importante na história da arte portuguesa, desde os anos cinquenta até à atualidade. Não espanta assim que A Ideia nos traga testemunhos variados sobre a nossa modernidade, mais especificamente a surrealista, porventura a mais aberta de espírito e passageira de fronteiras que tivemos em Portugal, a despeito da clausura em que se vivia durante o período da ditadura. Grande parte dos artistas vivia então em Paris ou algures, fora do País, alargando o país espiritual, a nação cultural que somos, fora da terra pátria, no convívio e permuta com artistas das mais variadas nacionalidades. Aliás, como informa António Cândido, no seu ensaio “Três revistas ibéricas”, A Ideia nasceu em Paris.

A Ideia é uma revista singular, criada nesse espírito comunitário e europeu, cosmopolita, marcada por ideias de origem anarquista. Nos últimos anos, dirigida e editada por António Cândido Franco, tem dado abrigo a inúmeros escritores e artistas plásticos, surrealistas ou não, um pouco de todo o mundo, se bem que António Cândido privilegie o movimento que Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny, entre outros, ergueram como corrente artística das mais importantes a conhecer em Portugal. Por isso, aproveitamos para lhe dar divulgação através de um ensaio do próprio António Cândido, que melhor que ninguém conhece a matéria, publicado na abertura deste tomo quádruplo de A Ideia, “Três revistas ibéricas”. Vejamos quais são as outras duas.

Maria Estela Guedes

António Cândido Franco

Aproveitando a recensão que Júlio Henriques – a quem se agradece – fez ao último volume da revista A Ideia (v. Flauta de Luz, n.º 7, 2020, p. 268), «Uma genética libertária», e a interrogação final que ele aí deixou, vamos abordar o itinerário de três revistas que se editam hoje na interioridade ibérica, procurando conhecer semelhanças e diferenças e dando um contributo para um diálogo entre elas, já que as três – Flauta de Luz, feita em Portalegre, Salamandra, que sai em Madrid, e A Ideia, redigida em Évora – mantêm contactos regulares entre si e têm o maior gosto em aprofundá-los.

A questão colocada por Júlio Henriques na sua nota foi entre A Ideia e Salamandra – o que nos obrigará a centrar parte deste texto nas relações entre estas duas revistas. Diz ele: «Parece-me que a dimensão de crítica da cultura não se encontra tão declaradamente presente n’ A Ideia como, por exemplo, numa revista irmã espanhola, a Salamandra, do Grupo Surrealista de Madrid. E a questão seria esta: a ser verdade, decorrerá isso de diferenças idiossincráticas hispânicas e lusitanas?»

Comecemos por esta questão. Há motivos de feito para constatar que a dimensão «crítica da cultura» é mais visível, pelo menos mais declarada, na revista do Grupo Surrealista de Madrid do que na revista A Ideia. Não cremos que tal se deva a qualquer idiossincrasia local, hispânica ou lusa. A nossa resposta à pergunta vai noutro sentido. A diferença deve-se antes a nosso ver à tradição particular de cada uma das revistas. Paga assim a pena ver a história de cada uma, aproveitando o momento para as perceber por dentro. É também uma ocasião para dar a conhecer em língua portuguesa o itinerário e os valores duma revista tão cativante e viva como Salamandra, que desde o século passado mantém relações estreitas com a região portuguesa – seja por meio do imaginário decorrente dum espaço vizinho e por isso pródigo em interpelações seja por contactos pessoais, que começaram cedo logo através de Mário Cesariny, que desde o início da década de 60 ia regularmente a Madrid, onde ficava instalado na Calle Don Carlos, n.º 3-1dt, casa de Francisco Aranda e Manolo Rodriguez Mateos.

A propósito de Alberto Pimenta, disse há uns anos Júlio Henriques que a crítica literária era em Portugal uma ficção real – ficção porque ausência ou mistificação e real porque orgânica, já que expressão e movimento de indigência. O mesmo se podia dizer hoje a propósito destas três revistas, alargando o diagnóstico ao caso espanhol. É mais um motivo que justifica este texto. Não pretendendo fazer crítica literária, ao menos crítica literária jornalística, ele intenta compreender a natureza de três publicações – e compreender foi sempre a finalidade de qualquer escola crítica. Duas delas, Salamandra e Flauta, têm seguramente por parte dos jornais uma recepção que fica muito aquém da sua importância e do seu valor. Daí o espaço que de seguida lhes consagramos estar justificado. Elas existem para ser lidas e comentadas por uma comunidade de leitores críticos e actuantes.

A Ideia foi fundada em Paris, em 1974, ainda antes do 25 de Abril, no meio anarquista ibérico e francês e teve como fundador e promotor um exilado político, João Freire, ao que sabemos o único oficial do quadro em actividade – saíra há pouco da Escola Naval – que desertou em plena guerra colonial – estava em missão bélica em Moçambique. Chegou a Paris no final do Inverno de 1968, viveu o Maio, ligou-se pouco depois aos Cadernos de circunstância e acabou cerca de 1970/71 por aderir às ideias libertárias. Era desde Janeiro de 1970 operário da Renault e veio a militar na CNT francesa e a frequentar um grupo clássico de afinidade, Commune Libre, animado por Pierre Méric, que não estava federado na Federação Anarquista [FA].

Freire manteve porém contactos com esta organização francesa e chegou a participar como observador num seu congresso. Manteve ainda contactos com o grupo Louise Michel, este da FA, que se reunia então em torno de Maurice Joyeux. Os contactos com Portugal faziam-se através de Reis Sequeira, um militante anarco-sindicalista que vinha da velha CGT e que tivera enquanto corticeiro um papel importante na greve geral de 1934. Foi ele que informou de viva voz João Freire da tradição social do anarquismo português, dando-lhe a conhecer por testemunho directo as grandes figuras portuguesas do sindicalismo operário libertário e as suas publicações anteriores ao Estado Novo, em especial o jornal A Batalha, e foi ele com certeza que lhe enraizou a ideia – tão presente no período inicial da revista – de que o anarquismo em Portugal sofrera um mero eclipse temporário e estava destinado a renascer da noite que era a ditadura salazarista.

A isto, é preciso acrescentar o trabalho de Carlos da Fonseca, que João Freire conhecia e que publicou em 1973 uma Introduction à l’histoire du mouvement libertaire, ponto de chegada dum volume considerável de investigação anterior e que acabou por ser o ponto de partida da sua obra de historiador do movimento operário e do movimento libertário.

Foi neste quadro que no final de 1973 e inícios de 1974 João Freire decidiu avançar com uma publicação anarquista em língua portuguesa, que devia sair com regularidade e tinha como escopo reatar uma tradição que nunca se perdera mas que depois da segunda guerra mundial, em resultado de sucessivas vagas de repressão e duma conjuntura geopolítica nova, parecera perder algo da sua capacidade de se manifestar com a visibilidade e a inteligência organizativa de outrora. Os acontecimentos de 1968, em que a bandeira negra voltara a surgir ao lado da vermelha, indicavam que o renascimento das ideias e das organizações libertárias começara.

O título escolhido, A Ideia, mostra bem a tentativa de enraizar a nova publicação numa tradição anterior, que remonta pelo menos até Antero de Quental. Dele são os oito sonetos do poema hegeliano «A Ideia», composto na mesma época em que estava em contacto com a Internacional operária e advogava a Revolução – isto quando a experiência operária da Comuna de Paris acabava de ter lugar e as Conferências do Casino eram proibidas. Eis o terceto de remate: «A Ideia, o sumo Bem, o Verbo, a Essência/ Só se revela aos homens e às nações/ No céu incorruptível da Consciência!»

Remontando a Antero, o título da revista tem porém passagem obrigatória no boletim A Ideia., de que só saiu no Porto um número em 1898, com o subtítulo Periodico Scientifico, mas que é uma peça de grande importância. Aí o Bernardo Lucas fazia publicar um longo texto, «A questão anarquista», o único da publicação, que, sendo a arguição jurídica de defesa em tribunal de três libertários portuenses acusados de infracção à lei de 13-2-1896 do ministro João Franco que criminalizava a mera propaganda do anarquismo, é também entre nós porventura a mais completa exposição das teorias libertárias, no estádio em que elas se encontravam. O conjunto foi reeditado em 2015 pela ed. Letra Livre, com um informado estudo de Luís Bigotte Chorão intitulado «Para uma História da Repressão do Anarquismo em Portugal no Século XIX, seguido de “A Questão Anarchista” de Bernardo Lucas» – reedição recenseada nesta revista pela mão do seu fundador no volume de 2016.

Por sua vez o subtítulo da novel publicação, «órgão anarquista específico de expressão portuguesa», indicava que ela pretendia surgir como a voz dum anarquismo sem caracterizações parcelares – anarco-sindicalismo ou outros – e dando voz a todas as adjectivações possíveis.

Quando lemos hoje o primeiro número da revista – saído no final de Abril de 1974 – percebemos que este propósito foi conseguido. No material reunido por Freire entre Janeiro e Abril de 1974 e que acabou por dar corpo ao número de estreia da revista, além da nota editorial, «Como íamos dizendo…», encontramos duas breves biografias, a de Mário Castelhano, um anarco-sindicalista que morreu no Tarrafal, e a do italiano Camilo Berneri, um anarquista assassinado pela polícia política de Estaline em 1937 em plena guerra civil espanhola, textos de Murray Bookchin, de Diego Abad de Santillán, de Ricardo Sanz e de Miguel Garcia sobre o grupo de afinidade anarquista, uma frase de Léo Ferré, um parágrafo de Miguel Bakunine, bibliografia sobre a revolução espanhola e a história da adopção da bandeira negra pelos anarquistas – o que sucedeu por volta de 1883 em memória dos parisinos assassinados em Maio de 1871.

Os números imediatos da publicação entre 1974 e 1975 não desmentem o «sintetismo» inicial, que remonta a Sébastien Faure – citado este no número de estreia. Porventura estes números acentuam mesmo a inclinação sintetista da revista, em contexto de revolução em Portugal e na iminência do desaparecimento do ditador em Espanha, com a publicação de vários textos sobre o assunto e com a urgência organizativa dos grupos libertários da região portuguesa e ibérica. Em Setembro de 1975 por exemplo, num momento crucial da revolução em Portugal, e quando a vida do ditador espanhol estava já presa por um fio, o suplemento do número 3 da revista é uma folha volante, dirigida «Aos libertários, aos Trabalhadores, ao Povo», defendendo a auto-gestão e a federação dos povos ibéricos e assinada pelo «grupo anarquista Os Iguais – da Federação Anarquista Ibérica [FAI] – Região Portuguesa», então responsável pela edição da revista e dos suplementos.

Esta ideia de dar voz a um anarquismo sem caracterizações especiais, fugindo a qualquer facciosismo, fosse anarco-sindicalista ou outro, e dando lugar a todas as singularidades possíveis, num espírito federador que era afinal o espírito originário da FAI, de que o grupo d’A Ideia fez de início parte, parece-me a marca inicial mais típica da revista e aquela que pode ter sido determinante para o seu desenvolvimento futuro. A sua história posterior até 1992, altura em que a primeira série da revista foi suspensa, embora muito diversa, com orientações e directores distintos – os mais marcantes foram João Freire e Miguel Serras Pereira, embora este numa fase muito curta –, confirma a meu ver, mas agora num quadro mais geral, alargado ao campo da cultura, que foi tomado como um território livre, a genética inicial de recusar qualquer comportamento fechado, de capela facciosa, mantendo antes um espírito de diálogo entre correntes da mesma família.

Quando em 2012 assumi a orientação da revista fiz formalmente uma única mudança – a alteração do subtítulo que passou de revista libertária de cultura para revista de cultura libertária. Foi uma mera alteração da ordem das palavras mas que teve um sentido preciso: a descrença de que a cultura seja por si só liberdade. Há cultura que está do lado da indústria e que é tão tóxica como os combustíveis fósseis. Annie Le Brun teve razão ao dizer que a desflorestação da imaginação é tão perigosa como a desflorestação da Amazónia. Tracei pois os limites da cultura que me interessava – aquela que de feito pode representar um avanço no aperfeiçoamento moral e social e na emancipação humana de todo e qualquer jugo exterior ou interior. Por comodidade, mas também por referência a um campo bem identificado e ao seu historial, chamei a isso «cultura libertária».

O que me interessava porém era pôr em comunicação braçadas distintas, camadas variadas, e não tanto encontrar uma corrente, um tronco que surgisse como o único caminho a trilhar, por mais exemplar que fosse. Veja-se neste volume o espaço dado a Cruzeiro Seixas, a Mário Cesariny, a Mário-Henrique Leiria, a Luiz Pacheco, quer dizer, ao surrealismo em Portugal, e que de resto tem sido uma constante da revista desde 2012, e por outro lado a atenção prestada a Ferreira de Castro, o autor de A selva, tão ligado ao jornalismo sindical libertário da primeira república, mas que nada teve a ver com o surrealismo, sendo até mordido aqui e ali por Luiz Pacheco. E no volume anterior a este que o leitor tem nas mãos, volume recenseado por Júlio Henriques, veja-se o interesse por André Breton e pela escrita automática ao lado do cuidado posto em Agostinho da Silva – dois pensadores que dificilmente se encontrariam fora da plataforma desta revista.

O interesse que a revista manifestou pela tradição pacifista do anarquismo – e aí, ao que lembro, desde sempre –, essa que tem um ponto de viragem em Bartholomeus de Ligt, um dos diálogos de Gandhi no Ocidente, e depois em Hem Day, é também aqui que deve ser visto – sendo o aqui, a necessidade imperiosa de nada esquecer e de tudo atender e compreender. Um colaborador próximo de Hem Day, Léo Campion é uma das figuras mais curiosas do anarquismo no século XX e uma daquelas que nos obriga a consagrar atenção a outro filão abandonado e que muito nos interpela – a ligação entre anarquismo e franco-maçonaria, quer dizer, a vontade de viver a tradição iniciática de forma libertária e que é outra das linhas de força desta revista, de resto presente desde a primeira hora no surrealismo, e que nos levou a dar espaço a um autor vindo do lado mais esotérico do movimento da Filosofia Portuguesa, António Telmo (1927-2010), que assim surge também no mesmo tabuleiro de Ferreira de Castro, de Mário Cesariny e Luiz Pacheco.

Esta necessidade de pôr em diálogo partes entre si desconhecidas duma só e mesma cultura, encontrando-lhe vasos comunicantes, tem todavia os limites que acima tracei e que para cortar qualquer ambição despropositada constituem um traço inultrapassável – só nos interessam os elementos culturais, que tenham raízes numa cultura livre, fora dos grandes interesses do mercado, praticada em pequenos grupos de criadores ou de pesquisadores iguais entre si e sustentando por si e de preferência sem subsídios oficiais as suas publicações. Foi deste modo que André Breton trabalhou toda a vida – o mesmo para Benjamin Péret, poeta maior, que morreu na miséria – mas foi também assim que Agostinho da Silva viveu e deu corpo a todos os seus projectos – ele que viveu numa barraca de pau no descampado de Brasília quando era professor titular dessa universidade. E foi ainda assim, sentado a uma pobre de mesa de pinho de que nunca se quis desfazer, que Ferreira de Castro escreveu por uma necessidade interior os seus primeiros livros. O mesmo fez o cabalista António Telmo que viveu retirado numa cidade de província, desinteressado de tudo o que fosse carreira ou projecção social. Este espírito de independência, esta exigência de simplicidade voluntária, fora de todas as ambições de ascensão e de carreira, é a melhor garantia de autenticidade de qualquer criação cultural. Toda a cultura que não tenha este selo, toda a cultura que aceite o espírito de concorrência e a competição, toda a cultura que não seja já uma manifestação dum espírito livre, gratuito, amoroso e solidário, está fora do nosso círculo de interesses e merece o nosso distanciamento crítico.

Ω

Passemos agora à publicação do Grupo Surrealista de Madrid. É natural que a minha abordagem sobre esta revista seja muito mais limitada e possa até enformar erros. Não evoluí por dentro dela como sucedeu com A Ideia, à qual me liguei em 1978 ou 1979 e que desde aí acompanhei em todos os passos. Ainda assim tentarei uma síntese do seu percurso e dos seus valores com os elementos de que disponho. Antes disso deixo uma nota pessoal. A primeira vez que ouvi falar da revista Salamandra foi na boca de Mário Cesariny. Corria o Natal de 1997, quando lhe perguntei o que era feito do surrealismo. Ele respondeu sem hesitar: «Aqui não, mas em Madrid sim. O Grupo Surrealista de Madrid publica uma das melhores revistas do mundo – Salamandra.» Nessa altura desconhecia tudo o que se passava em Madrid e não fazia ideia do que pudesse ser uma das melhores revistas do mundo. A revista tinha então publicado sete números – o último em 1995 com 64 páginas. Tem hoje 22 números publicados – o último dos quais com 352 páginas, de 2014/15, e prepara para o Outono de 2020 a saída de mais um número duplo.

O primeiro número de Salamandra saiu em 1987 – «um humilde mas entusiasta caderno de 18 páginas», assim o definiu José Manuel Rojo na entrevista que nos deu (A Ideia, n.º 84/85/86, 2018) e que foi a primeira que do grupo apareceu entre nós. O caderno foi feito por Mariano Auladén, Eugenio Castro e Pedro Olivares – os dois primeiros haviam-se ligado no final da década de 70 e início da década de 80 ao Círculo Surrealista de Gíjon, que arrancara em 1977 e editara em 1978 e 1979 dois números da revista El Orfebre e, já com Auladén e Castro, mais dois de Luz Negra em 1980 e 1981.

O segundo número de Salamandra saiu no ano seguinte, em 1988, com a colaboração de José Manuel Rojo, que chegara ao surrealismo não por via dos de Gígon, como acontecera com Auladén e Castro, mas por contactos com Eugenio Granell, que fizera a guerra civil no POUM, conseguira fugir para a América, contactara André Breton na República Dominicana, vivera longos anos em Nova Iorque e era uma das origens da fundação do Grupo Surrealista de Chicago. Foi por intermédio dele que Franklin e Penelope Rosemont, os fundadores do grupo, conviveram em Paris em 1965 com Breton.

Nesta década inicial, que vai de 1978 a 1988, com El Orfebre, Luz Negra e os dois números iniciais de Salamandra, o posicionamento político deste círculo não anda longe das posições políticas do surrealismo na década de 30, quando a se deu a ruptura com a União Soviética e a aproximação à dissidência trotskista que levou em 1938 Breton a viajar para o México para se encontrar com Trotsky e aí redigir com ele um manifesto, «Por uma arte revolucionária independente», que devia servir de alternativa a uma arte tutelada por um partido e por um governo – estabelecia-se aí um «regime anarquista de liberdade individual» para todos os artistas – e que serviu logo depois de programa à FIARI [Federação Internacional de Arte Revolucionária Independente], que teve uma curta existência com o início da guerra.

Enrique Carlón, um dos fundadores do Círculo Surrealista de Gíjon, e Mariano Alaudén foram militantes da Liga Comunista Revolucionária e retomaram para si, para os seus grupos e as suas publicações, os princípios da militância política do surrealismo na década de 30 e que haviam tido na guerra e no pós-guerra continuação em grupos que privilegiaram a política, relativizaram a criação e procuraram conexões partidárias para o seu labor colectivo dentro do marxismo-leninismo – como sucedeu com os grupos La Main à Plume (1941-1944) e Le Surréalisme Révolutionaire (1947-1948), este último tentando mesmo aproximar-se do PCF, que porém o rejeitou e hostilizou.

Olivares e Aulaudén abandonaram o projecto de Salamandra em 1991. Estavam então publicados três números da revista e prestes a sair um quarto que apareceu já sem a colaboração deles. Regista-se neste número a presença de Mário Cesariny, que de resto estava em contacto desde o início da década de 80, através de Francisco Aranda, com os jovens do Círculo Surrealista de Gíjon. A revista tinha como subtítulo – comunicação surrealista, subtítulo usado desde Luz Negra e que acabava de subintitular uma nova revista de Gíjon, Kula (1990), que dava sequência às anteriores. «Comunicação surrealista» é uma expressão seca e prática, que mostra o que havia de pragmático e de político, de mensagem e de informação, no retomar da actividade surrealista em Espanha depois da ditadura.

A acção surrealista em Espanha tem dois períodos muito distintos entre si e que pouco têm a ver um com o outro. O primeiro, anterior à ditadura, que vai de 1922, altura em que Breton fez uma conferência em Barcelona, até 1936/7, momento em que Benjamin Péret se integrou na Coluna Durruti, regressando depois a Paris com Remedios Varo, uma anarquista catalã com quem se exilou depois no México para fugir à ocupação nazi. É um período opulento e muito activo, com a poesia e o cinema de Luis Buñuel – Um cão andaluz (1929) e A idade de oiro (1930) –, a pintura e o ensaio de Salvador Dali, com o método paranóico-crítico, talvez o mais genuíno da evolução interna do surrealismo nos anos 30 – isto sem falar de Picasso e do que possa haver de surrealismo em Lorca, nos desenhos e no verso, e ainda em Hinojosa. Tenha-se em conta também as actividades surrealistas nas ilhas Canárias entre 1932 e 1936, tão marcantes que André Breton e Jacqueline Lamba lá estiveram em Maio de 1935. O destino do poeta Lopez Torre, assassinado em 1936 aos 26 anos pelos falangistas, e o de Agustin Espinosa desaparecido em 1939, ambos do grupo canarino, são simbólicos, por datas e sucessos, da sorte do surrealismo em Espanha nesta primeira fase.

O segundo período da actividade surrealista é aquele se inicia com El Orfebre e Luz Negra e se desenvolve depois com Salamandra. No período inicial em que se publica El Orfebre há ainda uma outra revista, Autxphals, que fez em Madrid alguns números (1978), de que pouco ficou, mas que basta para mostrar como o meio ibérico do centro da Península, em língua castelhana, estava nessa altura muito receptivo à acção surrealista – o que contrasta o seu tanto com o caso português onde nesses anos, mau grado o riquíssimo livro que Mário Cesariny então publicou, Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial (1977), apenas um solitário como M. S. Lourenço, mas esse de calibre, se interessou a sério pelo surrealismo.

Este segundo período, que corre até hoje e que por isso podemos chamar contemporâneo, nada tem a ver com o primeiro, o que não quer dizer que não se estabeleçam pontes – Francisco Aranda (1926-89) é exemplo – entre os dois. O primeiro viveu na dependência de Paris – Picasso, Buñuel, Dali e Miró fizeram parte do grupo de Breton – enquanto o segundo enraizou de forma selvagem num campo quase virgem que ficara décadas em pousio e que perdera grande parte da memória do passado.

Mais do que reivindicar qualquer herança local anterior, quase enterrada por décadas de ditadura, o surrealismo que nasceu em Espanha na década de 70 do século XX foi credor de grupos já posteriores ao primeiro impulso do surrealismo em Espanha e estranhos ao espaço ibérico. Estão nesse caso La Main à Plume – não é por acidente que um colaborador de Salamandra e membro do Grupo Surrealista da Madrid, Andrés Devesa, publica neste volume da revista A Ideia um texto comovidamente dedicado a este grupo francês – e Le Surréalisme Révolutionnaire, que em parte deu o colectivo Cobra (1948), que por sua vez é uma das raízes mais vivas e actuantes do situacionismo, duas referências também marcantes da evolução desta nova vaga do surrealismo no espaço ibérico de língua castelhana.

Para completar o quadro deste segundo período é preciso uma referência especial ao Grupo Surrealista de Chicago, já referido a propósito de Granell e sua estadia em Nova Iorque. Este colectivo iniciou a sua actividade na segunda metade da década de 60 e insistiu desde o arranque na importância da mensagem política do surrealismo – a revolução surrealista não era para eles uma metáfora – que enalteceu e privilegiou acima de qualquer outra. Pouco depois de conhecer o primeiro número de Arsenal – surrealist subversion (1970), revista do grupo de Chicago, Mário Cesariny apontou esse grupo como uma ideia moral, que podia dar lugar a «declarações de guerra» duma «violência magnífica» (carta a Laurens Vancrevel, 8-3-1971; 2017: 77-78).

Entende-se que a evolução do surrealismo se tenha feito nesses anos pelo lado da política, não da estética – ou mesmo da «negra busca poética» para usar palavras de Cesariny na carta acima referida. O mundo ocidental começava então a ficar soterrado em estética e era quase certo que por esse lado nada faltava ver. Basta pensar no que veio depois para se perceber até que ponto tudo nesse campo estava esgotado e pronto apenas à repetição. Que eco monótono e vazio o pós-modernismo! Mas o que havia a mais na estética era o que lhe faltava a ela, à estética, de política – uma dimensão moral e crítica, capaz de pôr em jogo uma outra noção de cultura, muito mais propícia à criação gratuita, na ambição do comunismo do génio, quer dizer, na criação colectiva e na recusa da sua subordinação aos interesses mercantis.

Restava assim a política – mas não qualquer política. Também ela sob a forma institucional estava em estado de saturação, soterrada e sufocada por décadas de cínico e por vezes criminoso realismo. Era a sua reinvenção que faltava e onde tal falta melhor se sentia era no que ela, a política, tinha de poética. A força e a provocação que o grupo de Chicago pôs no seu nascer, e que levou Mário Cesariny a falar duma ideia moral, aliadas à necessidade de viver a poesia, são de sinal idêntico aos meios que o situacionismo dum Debord deitou mão de modo a iluminar a vida daqueles que se entregavam à tarefa da transformação do mundo.

Não cremos que qualquer outro momento do surrealismo tenha tido tanto peso na constituição e no desenvolvimento das ideias do grupo de Madrid como este legado da reinvenção poética da política, onde encontraram com agradável surpresa um surrealismo novo que sem perder a antiga virulência crítica e política já pouco tinha a ver com o velho bolchevismo dissidente do trotskismo e até com o manifesto de 1938, «Por uma arte revolucionária independente», em que as instâncias da literatura e da política/economia estavam em planos separados. Tratava-se agora de fazer cruzar na política a esplêndida luz da poesia, superando a arte, vivendo a poesia e realizando o pensamento. As noções que o grupo de Madrid depois movimentou e criou – exterioridade e materialismo poético – enraízam neste nó que combina e abraça a via de Chicago e o desenvolvimento situacionista do «surrealismo revolucionário» de 1947.

Quando Rojo e Eugenio de Castro ficaram sozinhos em 1991 e fizeram o quarto número de Salamandra, de 32 páginas, o espaço dado aos Rosemont e ao grupo de Chicago foi grande e cada vez mais cresceu a partir daí. Logo nesse número de 1991, apareceu um texto de Franklin Rosemont, «O Humor: hoje aqui e amanhã em todo o lado. Breve introdução à próxima revolução» [texto acabado de publicar no número 4 de Arsenal (1989)], com apresentação do tradutor, José Manuel Rojo, «Introdução a Franklin Rosemont». Tanto um como outro bem mereciam aqui uma referência mais larga – difícil ou impossível em notas tão breves como estas. Como quer que seja, esta constatação chega para perceber a importância em 1991 dum texto como o de Franklin Rosemont de que transcrevemos em anexo um passo.

É curioso constatar que foi neste mesmo momento, em Junho de 1991, numa resposta dada a um inquérito internacional e logo depois reproduzida no mesmo número de Salamandra onde Rosement compareceu, que Rojo e Castro usaram pela primeira vez a sigla Grupo Surrealista de Madrid. O grupo nascia assim na altura em que se livrava de tudo o que podia ainda fazer lembrar o passado – esse que tinha como ponto de referência o manifesto de 1938 e o que dele decorria e que Breton depois da guerra dera por superado.

O segundo impulso do surrealismo em Espanha teve assim dois momentos distintos de afirmação – um primeiro, marcado pela militância trotskista, e um segundo, que arranca em 1991 e vem até aos dias de hoje, que recolhe a herança muito mais recente da intervenção dos surrealistas de Chicago e da Internacional Situacionista. Neste segundo momento, os membros do grupo de Madrid avizinharam-se das organizações libertárias em Espanha com quem passaram a ter contactos estreitos e regulares – e isso nos confirmou Jose Manuel Rojo na entrevista atrás referida.

No número 7 de Salamandra, de 1995, já com o dobro de páginas dos anteriores (64 pp.) e com um subtítulo novo mas ainda não definitivo, comunicação surrealista, imaginário crítico, o grupo de Chicago está de regresso, desta vez com a colaboração de Penelope Rosemont, «Vida e Milagres do Ganso de Oiro» [texto também publicado no número 4 de Arsenal (1989)] e que bem merecia aqui pela sua largueza interpretativa um comentário bem mais largo. A expressão «imaginário crítico» que aparece no subtítulo da revista pela primeira vez parece dar corpo à ideia duma dimensão interior capaz de pôr em jogo e de recombinar uma outra noção de cultura que se situe no lado de fora dos valores mercantis. A noção de exterioridade, com equivalência em experiências libertárias feitas na dobra de fora da História, como a dos naturianistas, está já presente nesta nova combinatória. O subtítulo evoluiu logo de seguida para comunicação surrealista, imaginação insurgente, crítica da vida quotidiana, para se fixar em 2001-2002, no número duplo 11/12, com 180 pp. em intervenção surrealista, imaginação insurgente, crítica da vida quotidiana, que ainda hoje tem e que acentua a genética libertária que há pouco lhe encontrámos para o período que abriu em 1991. Passar de comunicação a intervenção e de imaginário a imaginação equivale a dar mais luz ao presente, ainda que essa luz aconteça por fora, no exterior.

O interesse pelo grupo de Chicago não esmoreceu e manifestos, poemas e obras plásticas foram dadas a conhecer depois disso pelo grupo de Madrid, com especial destaque para a declaração produzida em Chicago em 1992, na sequência do motim de Los Angeles, «Três dias que abalaram a Nova Ordem Mundial», que chegou a ser traduzida para castelhano e editada por um próximo do grupo. Com esses e outros textos, pensaram uma colectânea que saiu em 2008, Qué hay de nuevo, viejo? Textos y declaraciones del Movimiento Surrealista de los Estados Unidos (1967-1999) e que mostra o interesse que o grupo de Madrid manteve pelo que se passava em Chicago.

Quando se aprecia em conjunto o itinerário de Salamandra desde 1987 até ao número de 2015, com 352 pp., percebe-se uma publicação com fases distintas e referências diversas, mas que evoluiu sempre por dentro duma linha e duma tradição, sem nunca abandonar os seus propósitos e as suas atracções iniciais. Não é uma revista vocacionada para fazer sínteses entre braçadas culturais distintas mas para perseguir o ponto em que se situa – o surrealismo, e que não é sequer todo o surrealismo mas aquele que partiu do segundo manifesto, passou pela declaração de 1938 e depois pelos grupos mais politizados, cujo derradeiro momento, antes de Madrid, é o de Chicago. Mesmo o encontro com o situacionismo, que acabou por levar à crítica da vida quotidiana que hoje se inscreve no subtítulo da revista, é tangencial a este surrealismo que esteve na origem do que mais estridente houve no grupo Cobra.

Isto quer dizer que certas parcelas da tradição surrealista desde sempre presentes no seu ideário acabaram por não ter uma apropriação visível pelo grupo. Referimo-nos à tradição iniciática que vinha dos primórdios e que em 1925, quando Breton optou pela intervenção partidária e Artaud seguiu o apelo iniciático (para o fazer pagou como não podia deixar de ser o preço de morrer em vida, além de sofrer a expulsão do grupo), determinou uma encruzilhada de caminhos que só 20 anos depois, e nunca nos grupos mais politizados, se reencontraram, para desaguarem em plenitude no neo-gnosticismo da reflexão «Do surrealismo nas suas obras vivas» (1953), antecedente longínquo duma revista como Supérieur Inconnu, fundada em 1995 por Sarane Alexandrian e que publicou até 2011.

Contemporânea da revista de Madrid e bebendo até nas mesmas fontes, a revista de Alexandrian apresenta porém uma face distinta, voltada para a pesquisa do oculto e a aspiração aos mundos desconhecidos e superiores, em que as declarações políticas primam quase pela ausência – a revolução que aí se ambiciona parece ser só a do espírito. As fontes surrealistas são tão fecundas e tão largas que tiveram o condão na mesma época de dar duas publicações tão distintas e tão irreconhecíveis como a do autor de Histoire de la philosophie occulte (1983) e a de Madrid.

A troca de cartas entre Breton e Péret, que na amizade estiveram os dois sempre em sintonia, mostra como as vias dentro do surrealismo, mesmo daquele que trabalhava em proximidade, eram diversas. Na turbulência do caso «Carrouges/Pastoreau», que muito fragilizou o surrealismo parisino no primeiro semestre de 1951, a correspondência entre Breton e Péret tem curiosas fissuras – embora os dois tenham assinado em conjunto a principal peça da polémica contra Henri Pastoreau, o opúsculo L’affaire Pastoureau et Cie (tenants et aboutissants) (Março, 1951). Numa carta (6-6-1951) que comenta a declaração «Alta Frequência» (24-5-1951; A Ideia, 2019, pp. 56-66) – teve esta a particularidade de ser a primeira declaração surrealista a surgir reproduzida no histórico jornal anarquista francês Le Libertaire (6-7-1951) – Breton, depois dum diálogo com Victor Crastre, sente e sublinha a necessidade de distinguir entre formas diversas de «espírito religioso», salvaguardando algumas, em atenção ao pensamento gnóstico, o que leva Péret a declarar com firmeza que «todo o espírito religioso é em meu entender condenável» (carta, 9-7-1951). Estavam aqui traçadas de antemão duas vias do mesmo caminho, duas correntes da mesma estirpe. Centrada no conhecimento iniciático, a primeira levou ao «superior desconhecido» de Alexandrian, que de resto Breton já concebera no pós-guerra como nome para revista, e a segunda, em atenção a Péret, deu depois a veemência provocatória da revista do grupo de Madrid.

Seria porém duma injustiça gritante para com Salamandra não reconhecer que aquilo que a tem movido não pode ser apenas acantonado do lado da virulência política. O que a distingue dum grupo revolucionário tradicional é exactamente o papel que ela soube dar à poesia e a todo um conjunto de instrumentos subjectivos de orientação no espaço e tempo – como o sonho, o devaneio, o delírio verbal, o jogo, a intuição, a alucinação visionária, a sensação psíquica. É a poetização da política que foi a opção de Chicago e Debord. Salamandra repeliu, desde o início, a ideia de que um grupo revolucionário é constituído por militantes que de forma mecânica repetem palavras de ordem. A revista exigiu um estado de inocência absoluta aos seus membros – uma predisposição total à aventura do auto-conhecimento, como condição para qualquer transformação exterior. Nunca como aqui a condição primeira da transformação da ordem do mundo foi a mudança de vida – assim dando seguimento a uma das intuições mais fulgurantes do surrealismo da década de 30, a que Debord, Vaneigem – o da arte de viver, os Rosemont e outros deram seguimento a seu modo nas décadas seguintes.

Hoje sei porque motivo Mário Cesariny considerava Salamandra uma das melhores revistas do mundo. Não era pelo número de páginas, pelo luxo da edição, pela criatividade da sua paginação, pelo prestígio mediático dos seus colaboradores e editores, tudo razões que a ele nada interessavam. Ele tinha Salamandra por uma das melhores publicações do mundo por ela se mostrar um caso exemplar dum tipo de procura que ele mesmo desde a sua tenra juventude perseguira cheio de entusiasmo. Ele estava pronto a homenagear a revista por ela ter em si o espírito ígneo, a labareda essencial, o animal mítico que vive no lume. Salamandra faz parte duma cultura solar e demiúrgica, duma cultura do fogo, donde tudo procede e para onde tudo vai, uma cultura essencial da procura do ouro interior e que constitui a principal linha da cultura libertária tal como acima a indicámos – um pequeno grupo de pesquisadores que põe em jogo todo o seu espírito de independência, fora de atracções mundanas e fora de qualquer espírito de competição e de corrida a prémios e reconhecimentos, e cuja prática é já a realização da poesia e do amor e a superação da arte e da literatura, quer dizer, da cultura como indústria e mercadoria. Nesse sentido Salamandra, agente de transformação e renovação, factor de fixação e de unificação, calor vital, promessa de luz, magia do fogo, faz parte intrínseca dum tipo de criação que muito nos interessa e valorizamos.

Ω

É impossível falar agora da revista Flauta de Luz sem antes falar de Júlio Henriques e de Joëlle Ghazarian – esta o anjo tutelar da publicação, e como tal surge na ficha técnica, e aquele o seu director e editor, e assim indicado na mesma ficha.

Joëlle Ghazarian é autora dum livro chamado Cântico do crime (2007), com uma carta introdutória de Herberto Helder, ilustrações de Rosa Parma e tradução de Júlio Henriques que começa assim: «O inferno é branco; o homem e a criança são negros; uma das mulheres é da família das liliáceas, cor de jacinto azul, a outra é da cor das magnoliáceas, em tom de magnólia branca: os seus números são cor de papoila, a sua água é verde.» E termina deste modo: «… e o homem negro bruscamente apressado e sempre com a mesma exacta aparência, regressa ao lugar de onde vem, algures por ali, com a alma pendurada à garganta.» É o sopro angélico – e daí a tradução – dalguém que nasceu para passar invisível no meio da areia da multidão e servir de anjo tutelar, de concha, à música do verbo. É a inocência que não precisa de matéria nem de forma para arder – fogo negro do incriado e do sem matriz.

Júlio Henriques, por sua vez, apresenta-se do seguinte modo: «horticultor ortivo e criador de cavalos solazes. Gosta muito de fechar os olhos pra ver. É tradutor, publicista e editor, mais recentemente da revista Flauta de Luz. Dedica-se a uma arte exigente, o assobio planado, que se pratica através do apuramento de uma coisa rara, os tintos sem pesticidas.» É autor de dois livros, Deus tem caspa (1988; 3.ª ed., 2014) e Alucinar o estrume (2017) e tradutor de Debord, Cossery, Orwell e muitos outros. O espaço interior de Júlio Henriques é amplo o suficiente para ter lá dentro outro ser humano, Alice Corinde, que como ele também escreve, edita e revê provas – é ela a revisora da Flauta de Luz e chegou a coordenar uma publicação, Coice de Mula (n.º 7, 2005). É ainda a autora do prólogo de Deus tem caspa e dum livro chamado modas & bordados (1999), do qual Joëlle Ghazarian disse que é o discurso «dum homem que fala como mulher», chamando a Alice «irmã de Júlio Henriques» (em Coice de Mula, n.º 2, Outubro/Dezembro, 1999).

O primeiro livro do autor, Deus tem caspa, tem nas páginas iniciais uma fotografia (!) de Deus – o busto dum homem comum, chefe de família, bom e diligente trabalhador, cabelo rente, fato e gravata, camisa branca, barbeado liso e com uma colagem prótese sobre a cabeça, uma complexa tecnologia computorizada, conforme a legenda. A finalidade de tão bizarra maquinaria é retirar a caspa de Deus, reciclada depois como «alimento faztefude de motivação normativa». Está percebida a criação do autor como grande festa de palavras, que nunca perde de vista a crítica social e o sentido do jogo. É uma criação delirante do ponto de vista linguístico, com a criação de colagens verbais («faztefude» é só um exemplo), que tem porém um alvo crítico. O seu antecedente está na sátira cáustica do surrealismo e na sua linguagem sempre cheia e festiva, onde se casam a poesia mais pura e elementar, a do funcionamento real do espírito, acessível a qualquer um, e o repúdio duma sociedade que foi construída sobre as ruínas desse mesmo espírito.

Júlio Henriques como pessoa é o horticultor e o criador de cavalos. Vive do lado de fora duma civilização urbana, cujo alento inicial remonta ao Renascimento e cujas formas ascendem à aplicação da técnica à indústria, e todo o seu cuidado está no contacto com a terra, com a natureza, com os homens do campo, com as formas de organização social aldeã. É um índio branco – como ele próprio classificou já alguém. Há nele a nostalgia das formações sociais pré-capitalistas e até pré-civilizacionais. Basta conhecê-lo, basta saber onde vive e conhecer a sua casa, basta ouvi-lo falar e ouvir o seu silêncio e observar o seu olhar para se perceber que o seu espírito fita a distância e vive em sintonia com os longes arcaicos da memória colectiva. É um saudoso do paraíso, que não se conforma com a queda e com os castigos que daí decorreram – trabalho, dor, parto, morte. E a saudade aqui não é tanto, ou não é só, a nostalgia do que se perdeu e perdido ficou nos confins da História, na sua origem ou antes dela, mas a esperança de reaver a qualquer momento, inclusive aqui e agora, o que se perdeu e foi glória e luz. Por isso na sua biografia breve ele diz que para ver precisa de fechar os olhos. Ao mergulhar no negro da escuridão que é descer as pálpebras, é a idade de oiro, essa poesia pura e elementar em que na pré-origem tudo se confundia, que, assistido pelo funcionamento real e selvagem do espírito, ele recupera, revive e traz ao presente – ele ou a menina Alice por ele.

Como escritor Júlio Henriques nada contradiz o que é como pessoa. A sua arte é, como ele sublinha, «uma arte exigente, a do assobio planado, que se pratica através do apuramento de uma coisa rara, os tintos sem pesticidas». Não se veja aqui apenas o folgar e a sátira dos tintos sem pesticidas. Há aí também o fulgor do assobio, o silvo e a silva, uma arte selvagem própria da selva. Assobiar é hoje raro, raríssimo. Tirando as crianças, que reconhecem no assobio um sinal musical, pré-falado, o homem civilizado perdeu gosto de assobiar. Só em casos raros o assobio é consentido e quase sempre como manifestação de desagrado – a assobiadela. Visto como ordinário, o assobio é socialmente desconsiderado e condenado. Da minha adolescência guardo a recriminação: «Em casa, à mesa e na missa não se assobia!» É porém pelo assobio que a serpente emplumada incita (à desobediência), como é em linguagem de silvo, isto é, sibilina, que a Sibila na concha se manifesta e dá respostas. A linguagem verbal de Júlio Henriques tende em último grau para a música pré-falada, que como prestidigitador ele vai buscar às camadas rarefeitas do mais alto ar. É vê-lo de Inverno na praia, tocando com as mãos na tocha das estrelas e extraindo do ar frio e leve as astrais sinfonias do silvo. Ou sabê-lo em criança, nos pinhais do litoral, descalço, pés na terra, mas mente a falar com os pássaros.

Como ser humano ele, Júlio, é o jocker selvagem dos seus cavalos, a carta fora do baralho, e como poeta é o mago dos mundos sem órbita, o anti-cânone dos assobios, o trickster carnavalesco e gratuito duma literatura tão rica mas tão anémica, que só como máquina de casino pode interessar. Não há curso universitário de literatura que não dê a entender que se esforça até à exaustão, mesmo sem grande sucesso, por ligar o seu ensino ao mundo das empresas. Por isso a literatura, outrora tão ciosa da sua singularidade, transformou-se hoje num subsídio duma actividade tão nociva e destrutiva como o turismo – o modelo empresarial mais próximo, ao qual é possível encostar as letras, mesmo à custa da sua mumificação. Eis porque um poeta como Fernando Pessoa tem desde há muito tanta dificuldade em ser poeta – não passa de marca para gerar grana. Cesariny no Virgem Negra apiedou-se dele e deu-lhe voz para gritar bem alto: «E antes de mais tirem de mim os Jerónimos / Que é clausura de mais para um homem só». Como poeta, Júlio Henriques não tem Jerónimos.

Passemos agora à Flauta de Luz, com subtítulo de boletim de topografia e primeiro número em 2013 – um modesto caderno agrafado de 74 pp., papel pardo, que depois evoluiu até atingir as 288 páginas do número 7, acabado de sair já em 2020. O que é digno de nota desde logo neste itinerário de sete anos – um volume por ano – é a fidelidade aos propósitos iniciais. Os autores que abriram a revista em Janeiro de 2013, por exemplo David Watson e Charles Reeve (Jorge Valadas), são os que continuam em destaque no número de 2020. Redactor da mítica publicação libertária Fifth Estate, nascida em 1965, e que chegou a tirar 20 000 exemplares, David Watson colaborou na estreia da revista portuguesa com seis teses sobre a energia nuclear, redigidas entre 1979 e 1994, e regressa neste novo número com três novos textos – o epílogo ao seu livro En el camino a ninguna parte, «Actualizar os possíveis»; um texto sobre a exploração do espaço, «Saturno e o cientismo», dos arquivos da revista estadunidense (1981); por fim um poema, «Isto é o sistema capitalista, colega». Charles Reeve, por sua vez, dá uma grande entrevista a Júlio Henriques – uma das peças cruciais deste número de 2020, atendendo ao exemplar percurso do entrevistado.

Presença constante na revista feita em Portalegre, David Watson é capaz de ser uma das melhores portas de entrada para se entender o seu ideário. No texto «Actualizar os possíveis», temos uma retrospectiva de quase todo o itinerário mais recente do autor como crítico do desenvolvimento e com a vantagem disso ser feito num estilo coloquial, nada ensaístico, em jeito de memória pessoal e de acerto de contas, com pequenas notas laterais, que se ramificam em direcções variadas, às vezes antagónicas, mas pertinentes e enriquecedoras sempre. Lamento não poder restituir o sabor do texto e da sua divagação pessoal. Limito-me assim a resumir as ideias do autor, que em larga medida se confundem às da revista de Júlio Henriques.

O ponto de partida é a crítica do desenvolvimento. Em dado momento diz-se o seguinte: «Afrontar a realidade significa reconhecer que o capitalismo industrial criou problemas para os quais pode não haver soluções.» A tecnologia constitui um desses problemas. Desde há dois séculos que ante todos os problemas sociais que surgem se procura dar uma resposta técnica. Esta é encarada como a única forma de resolver qualquer questão por mais complicada que seja. Vivemos deste modo ao longo dos dois últimos séculos sucessivas revoluções tecnológicas – carvão, petróleo, electricidade de que a tecnologia 5G (quinta geração) é o actual patamar. Desde há meio século pelo menos que percebemos que estas soluções mecânicas para a produção de bens, para a comunicação e para o transporte dos humanos trouxeram consigo inumeráveis problemas, quer no domínio da natureza, com a corrida aos recursos, a contaminação de bens essenciais e alterações climáticas de grande porte, quer em termos de organização social, com o que Ivan Illich detectou como a contra-produtividade das instituições. Há ainda quem defenda – é isso que faz o capitalismo verde – que estes novos problemas ambientais e sociais só por meio de soluções técnicas podem ser resolvidos. É tal a sua evidência que não se negam os problemas, mas acredita-se que o actual complexo industrial ligado à investigação, ao desenvolvimento e à ciência encontrará, dentro do actual modo de viver, sem pôr em causa o sentido da economia do lucro e da concorrência, as respostas necessárias.

Do ponto de vista do autor a questão é outra. Chegámos a um círculo sem saída, que repete até ao limite os problemas que começaram há 200 anos com a mineração e a combustão frenéticas do carvão mineral. Cada nova revolução tecnológica pretendeu resolver um conjunto de questões que a anterior deixara em aberto. As questões que temos hoje para resolver são tão graves, a herança negativa que recebemos da anterior tecnologia é de tão difícil solução e tão decisiva, que acreditando em respostas mecânicas para os problemas ambientais e sociais, fruto do avanço técnico anterior, temos de equacionar que os problemas que tais soluções hipertecnológicas vão trazer não serão nada fáceis. As novas tecnologias serão cada vez mais devastadoras em termos de saúde humana e natural – é o que estamos a experimentar com o electromagnetismo da tecnologia 5G – e colocarão a humanidade no perigoso limiar das distopias dum Lewis Mumford (1895-1990).

Tornando-se o centro nevrálgico da nossa civilização, que só dela espera soluções, por vezes no campo do milagre, a técnica arrisca-se a tornar-se o mito central e global da nossa existência ao qual o próprio humano não pode escapar. Combinar o homem com a máquina é pois neste momento a derradeira ambição da técnica e dos seus defensores. A superação do humano em nome da perfeição mecânica está na ordem do dia. É aqui que se coloca a séria possibilidade de estarmos a viver questões – entre elas a destruição do humano e do meio natural – para as quais não há solução dentro do modo de vida e do modo de pensar vigentes e da forma que hoje temos de gerir sociedade e economia – o modelo empresarial.

O que aqui está em jogo para Watson, como já para Mumford estava, é a desumanização do homem e da sociedade. A utopia transhumanista da robótica leva a desumanização a limites extremos e por isso insolúveis mas a desumanidade da técnica vem desde a aurora do capitalismo industrial. Homens antigos, do século XIX, como William Morris, que assistiram às transformações que decorreram da combustão do carvão e da primeira revolução industrial, ficaram horrorizados com a fealdade, a tristeza e o desnorte do novo modo de vida, que destruiu sociedades inteiras onde a beleza, a criatividade, a alegria, o sentido da terra, da natureza e da ajuda mútua existiam no dia-a-dia.

Daí o elogio de David Watson à roda de fiar de Gandhi, onde ele vê uma tecnologia à medida do humano, capaz de o ajudar e de lhe proporcionar um bem-estar interior – ele fala em serenidade mental e meditação – que a tecnologia industrial desconhece, favorecendo até o seu oposto – ansiedade, vazio, tédio, desequilíbrio, perturbação. A roda de fiar é uma tecnologia que humaniza e que não oprime – não destrói a natureza e o equilíbrio do indivíduo e fortalece as relações comunitárias em que este se insere. Daí o interesse de Watson por sociedades arcaicas, tribais, que desenvolveram técnicas com o mesmo sinal de humanização e que ainda estão actuantes e vivas no imaginário e no espaço geográfico em que o autor se inscreve.

Eis aqui todo o programa da revista Flauta de Luz – crítica da técnica e da megamáquina totalitária que desumaniza; crítica do transhumanismo e do pesadelo de querer superar o humano por meio da perfeição mecânica e da combinação do homem e da máquina; crítica do capitalismo industrial que destruiu impiedosamente e destrói ainda sociedades ancestrais, equilibradas e felizes, fruto duma génese milenar que foi quase apagada da noite para o dia; apologia das formações sociais pré-capitalistas e elogio do modo de vida camponês e tribal com a consequente defesa intransigente dos direitos dos índios se apropriarem das terras donde foram expulsos e de retomarem o seu modo de vida tradicional; crítica pois da civilização europeia que, ao substituir os indígenas da forma mais hedionda e criminosa, roubando-lhes as terras, exterminando-os e acantonando-os em reservas miseráveis, só foi capaz de fazer com essas mesmas terras muito pior do que eles faziam. Enquanto os autóctones viveram milhares de anos nelas, conservando e desenvolvendo até a sua biodiversidade, o europeu esterilizou e envenenou para sempre parte dessas terras em pouco mais de dois séculos. O primeiro número de Flauta de Luz (p. 37) apresentou aos leitores portugueses a Survival International, uma organização empenhada na defesa dos povos indígenas do mundo, que este número mais recente da revista volta a divulgar nos 50 anos da sua fundação em Londres, em 1969.

Uma palavra ainda para o título e o subtítulo da revista. No ponto inicial do título está um instrumento musical de sopro, presente em todas as culturas tradicionais, a flauta – tubo oco, em geral uma simples cana, com vários orifícios de modo a variar os sons ou então, como sucede na flauta de Pã, com várias canas ocas de tamanho desigual, umas ao lado das outras e ligadas por uma fita. A flauta simboliza o engenho popular, capaz de tirar dum simples tubo os sons divinos de Euterpe. Mas simboliza também a arte do assobio planado, tão grata ao director e editor da revista. Por isso em linguagem popular «flautar» ou «aflautar» é o mesmo que assobiar, ficando reservada para a palavra «flautear» o tocar flauta. O timbre da flauta tem ainda um sentido profundo de dolência erótica ou funerária e por isso certas flautas andinas eram feitas com osso humano em memória dum morto muito amado. Não é porém duma flauta de cana, de argila ou de osso que aqui se trata, mas duma flauta de luz. Essa Luz que levou Junqueiro a cantar em êxtase: «Luz que nos dás o pão, ó luz amada! / Luz que nos dás o sangue, ó luz doirada! / Luz que nos dás o olhar, luz encantada! / Bendita sejas, luz, bendita sejas!» É a partícula material indestrutível, a partir da qual tudo se manifesta – a força criadora, a energia cósmica, a irradiação do branco total que cega e dá a ver.

Veja-se agora o subtítulo – boletim de topografia. Boletim é uma resenha noticiosa enquanto a topografia é a descrição e a representação gráfica ou escrita dum lugar. Que lugar? Antes de mais o capitalismo industrial tal como o herdámos e vivemos. É um lugar físico, constituído por acidentes e desnivelamentos que precisam de representação fiel e duma arte que seja capaz de os indicar com precisão. A ideia que deles fazemos resulta mais duma arte publicitária ilusória do que duma observação cuidada, quer dizer, daquelas operações indispensáveis a qualquer operação topográfica. Daí a necessidade desta topografia. Mas há ainda um outro lugar que precisa de descrição. É o da alternativa ao capitalismo industrial. Também ele é lugar físico, concreto, com acidentes de superfície, que podem ser representados. Ao invés do que nos queiram fazer crer, esse lugar existe e tem a realidade dos relevos físicos que podem ser descritos. Uma tal topografia fê-la Júlio Henriques no seu livro de histórias satírico-bucólicas, Alucinar o estrume, em que nos dá a ver pelos olhos dum contemplativo em acção, Estêvão Vau, todo um mundo novo a nascer na retaguarda do velho. O «assobio criador» – eis pois a melhor tradução para esta revista que procura também ela dar notícia da nova realidade a nascer ao mesmo tempo que traça os limites estreitos da antiga. E assobio porque flauta e criador porque luz.

Uma última palavra para os antecedentes da revista. Júlio Henriques antes de Flauta de Luz fez outras publicações que podemos encarar como os seus ascendentes. À medida que caminhamos para trás torna-se todavia difícil reconhecer o sucessor no antecedente. É isso que a nosso ver acontece com o jornal Combate, de que saíram em Lisboa 51 números, entre Junho de 1974 e Fevereiro de 1978. Júlio Henriques participou no colectivo que deu vida a este jornal, que tinha por subtítulo «a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores», divisa atribuída a Marx e que teve alguma importância programática na primeira AIT. Folheando hoje a colecção do jornal não custa reconhecer que ele se insere dentro duma corrente marxista metapartidária, e por isso pouco ou nada leninista, que tinha como objectivo divulgar e unificar, e desse modo intensificar, as lutas do trabalho contra a exploração e a opressão. A crítica do capitalismo é o ponto comum que se encontra entre esta publicação e Flauta de Luz. No resto tudo é diferente, a começar pelo papel instrumental que no Combate se atribuía aos redactores – «a caneta das massas trabalhadoras e das suas vanguardas em luta».

Em situação distinta estão as publicações que Júlio Henriques fez a seguir – as revistas Subversão Internacional (Lisboa, 1977-1981) e Pravda – Revista de Malasartes (Coimbra, 1982-1992). A primeira mostra talvez pela primeira vez o influxo da Internacional Situacionista e das ideias de Debord e de Vaneigem junto de Júlio Henriques, com a consequente crítica do trabalho. «Ne travaillez jamais» parece que foi a chave abolicionista que Debord inscreveu nas paredes em Maio de 1968. Variadas são as capas da nova revista, onde se adopta posição crítica ante o trabalho e a condição do trabalhador e que teria sido impensável num jornal como Combate. A capa do número 3 de Subversão Internacional, saída no ano mesmo em que o jornal das lutas operárias chegava ao fim, é explícita: «Proletários de todos os países deixemos de o ser». O mesmo para a capa do número 5, de 1979, onde se casa trabalho e capital: «Trabalhando, nós operários produzimos capital». Ou ainda a do número 4, em que se pede mais do que uma crítica do trabalho: «[…] os operários desde sempre criticaram o trabalho – o que agora importa é suprimi-lo».

Esta exigência de supressão do trabalho não mais deixou de se fazer sentir no ideário de Júlio Henriques, bem assim como o interesse pelas ideias situacionistas e pelas figuras de Debord e Vaneigem, interesse que vem até aos dias de hoje e que prossegue na Flauta de Luz. Uma colaboradora da revista, a arqueóloga Maria de Magalhães Ramalho, dedicou no terceiro número da revista (2015) uma longa investigação sobre a presença dos situacionistas na revolução de Abril, «Realizar a Poesia: Guy Debord e a revolução de Abril», que é uma peça de monta para a história das ideias na região portuguesa. Isto é tanto mais assim quanto entre nós, mas não em França, antes deste texto, pouco ou nada se conhecia da relação de Debord com portugueses e com o embrião do levantamento social que se seguiu ao 25 de Abril. Também o número de 2020 tem logo de entrada um texto de Vaneigem, «Coronavírus», e uma entrevista com ele, «Ousar o impossível ou viver de rastos» – versão integral da conversa surgida truncada no jornal francês Le Monde (30-8-2019). A pista situacionista nunca desapareceu do percurso de Júlio Henriques. O situacionismo viajou muito entre o final da década de 70 e as duas primeiras décadas do século XXI – basta ler a entrevista do autor de Banalidades de base – e as belas metamorfoses do seu rosto não deixam de ter correspondência com o que mudou entre a revista do final da década de 70 e esta do século XXI.

Na revista Pravda – Revista de Malasartes, feita em Coimbra com Vasco Santos, manifestou-se em plenitude o trickster que decidiu carnavalizar a literatura empresarial – ele talvez lhe chame imperial – restituindo-a à sua elementar, anónima e festiva função criadora. Operação mágica de grande porte que levará à elaboração dum livro como Deus tem caspa, não mais será abandonada por Júlio Henriques, que prossegue neste número de 2020 de Flauta de Luz, depois de ter tido muitos e hilariantes momentos ao longo da sua história. Logo no segundo número da revista, de 2014, quando um primeiro-ministro convidava os portugueses a trocarem de território, o editorial chamava-se com ironia «Novos Descobrimentos Portugueses». Muitos outros exemplos se podiam dar – o texto «Triunfo da neoparolice» ainda em 2014 sobre o significado das praxes académicas é exemplo – até chegarmos ao presente número de 2020 onde temos a intervalar as peças principais uma nova secção chamada «Falta de Luz – suprimento literário avulso», paródia dos antigos suplementos literários e que atinge um alto grau de delírio verbal em textos de Júlio Henriques, como «Amar um robô» e «Mas o que é que nós queremos?», e de Joëlle Ghazarian, «Ligam-se os surdos». A violência dum texto como «Mas o que é que nós queremos?», a intensidade do seu delírio, só tem paralelo com as imprecações de sangue e fezes de Artaud ou a abjecção moralmente chocante dalguns soltos de Luiz Pacheco.

Na procura dum estema para Flauta de Luz não basta porém referir as revistas que Júlio Henriques fez directamente. É preciso também trazer à luz do dia incursões noutras revistas, antes de mais Utopia e Coice de Mula. Esta última, com sete números entre 1999 e 2006 e grafismo de Alex Gaspar, constitui um elo que não pode cair no esquecimento. O derradeiro número, com subtítulo para a desindustrialização da arte contemporânea, foi coordenado por Alice Corinde e Olinda Celeste, e pode passar por um ensaio preparatório daquilo que veio a ser sete anos depois Flauta de Luz – uma espécie de número zero desta publicação.

Não é só a coordenação do número que é significativa para o que depois sucedeu. É toda a sua substância que mostra um efeito precursor iniludível. Abre com um longo editorial de Alice Corinde, «Técnica, política, canibalismo», cujo título é por si só expressivo, continua com várias peças dedicadas à agricultura biológica, talvez das primeiras que se consagraram entre nós ao assunto, pelo menos com esta largueza e enquadramento, para dar lugar depois a uma demorada reflexão de David Watson, «Contra a megamáquina», em tradução de Júlio Henriques e Reis Maria e que é porventura a primeira apresentação em português deste autor cujas ideias se confundem em parte ao projecto da Flauta. Destaque depois para o estudo de José Tavares, fundador da publicação e seu coordenador ao longo de vários números, dedicado aos anarquistas naturianistas anticientíficos, que deu origem ao opúsculo Anarquistas naturianistas e anticientíficos (2007), que lemos e comentámos com grata adesão nas páginas desta revista (n.os 84/85/86, 2018) e que pode ser considerada a peça estratégica deste número e não apenas por ocupar as páginas centrais mas por tudo o que nele faz convergir. Destaque ainda para trechos duma entrevista de Zeca Afonso a José Amaro Dionísio, uma sátira paleontológica de Raul Corujeira de Ventosa aos aviários, um texto de António Pocinho sobre as famílias portuguesas, uma deliciosa banda desenhada de Frank Sinatra (Alex Gaspar?), um testemunho sobre o aborto clandestino – só despenalizado em 2007 – e outro sobre a universidade, e por fim na contracapa as actividades do Instituto Muliano em torno do I Ciclo Anual de Uârquechopes – o I CAU. O conjunto é uma peça reflexiva e crítica notável, cujo aspecto paródico denuncia já aquela «Falta de Luz – suprimento literário avulso» que vamos encontrar no número de 2020 da Flauta de Luz.

A presença da agricultura biológica nesta publicação de 2006, obriga-nos a lembrar que Júlio Henriques foi e é associado duma associação de agricultores, Colher para Semear, e que já na segunda década deste século e durante alguns anos coordenou o seu boletim, O Gorgulho – boletim informativo sobre a biodiversidade agrícola. Fez aí um trabalho gigantesco de recolha de notas e de informações, articulando as acções dos associados, mas estabeleceu também as linhas de orientação do boletim, com a crítica do agro-negócio, a constatação do fracasso da industrialização da agricultura, a apologia das sociedades rurais tradicionais, a valorização dos meios técnicos simples, a defesa do mundo camponês, do regresso à terra e do êxodo urbano. Embora reconhecível à luz de muito do que Flauta de Luz tem publicado e que encontra continuidade numa memória documental do fotógrafo José Reis, «Portugal rural, um regresso», publicado no número de 2020 da revista, o resultado é impressionante. Não há sombra de sátira e corrosão neste aspecto da actividade de Júlio Henriques mas apenas aquele deslumbramento infantil que dele faz um criador de cavalos, um hortelão, um mestre na arte do nó e do cordel literário, um pescador de sons que vai buscar às ondas altas do ar as sinfonias do assobio planado. Júlio Henriques é um poeta sem Jerónimos – mas é poeta sem Jerónimos porque em vez da clausura da megacidade tem dentro dele um campo aberto, com sobreiros, pedras grandes, riachos, cavalos e muito outro bicho estimado.

Ω

Temos neste momento um retrato de cada uma das três publicações que nos propusemos observar e comentar. Todas elas se situam fora do campo da cultura como negócio e indústria – todas elas cultivam comportamentos, palavras, imagens, isto é, meios de expressão que possam ser por si só uma crítica do espírito de concorrência, dos valores do mérito e do lucro, e uma manifestação concreta dum espírito desinteressado, gratuito e livre.

Embora este denominador seja comum às três revistas, há diferenças entre elas, até porventura substanciais. Com o seu itinerário particular, cada uma delas é única e inconfundível e por isso todas três têm um lugar próprio. Foi por isso possível a Júlio Henriques perceber na sua recensão diferenças entre A Ideia e Salamandra. O espectro crítico daquela, a sua natureza de síntese de correntes diversas dentro da mesma família de ideias, tem uma abrangência maior e toca autores que não entram nesta. Justifica-se por aí a fraterna cumplicidade das duas revistas – são revistas irmãs como bem viu Júlio Henriques – mas também a impressão de que a de Madrid é «declaradamente» mais crítica do que a de Évora.

O mesmo se poderá dizer para as diferenças entre A Ideia e Flauta de Luz. Também elas existem e são perceptíveis. A Flauta de Luz escolheu um campo de actuação dentro do espírito libertário que muito deve ao itinerário da revista americana Fifth Estate e ao trabalho dos seus redactores. Coordena este espírito com outras referências – Corsino Vela, Anselm Jappe e outras – mas na fidelidade às suas orientações – crítica da técnica e do capitalismo industrial e defesa da autonomia e do modo de vida dos camponeses e dos índios. A Ideia tem os mesmos princípios – é impossível para nós fazer a defesa de qualquer das particularidades sociais que a Flauta critica – mas num espírito latitudinário que a leva por exemplo a integrar as ideias de Murray Bookchin na sua genética – o que seria mais difícil, se não impossível, de suceder na Flauta. Bookchin surgiu logo no primeiro número d’ A Ideia, em Abril de 1974 com um texto sobre o grupo de afinidade anarquista, que é com certeza o primeiro texto que dele apareceu em Portugal. Acompanhou depois disso o itinerário da revista até aos dias de hoje, com um pico na Conferência de Lisboa de 1998, em que Janet Biehl, companheira de Bookchin, veio a Lisboa para connosco debater e divulgar as ideias do autor estadunidense.

Dito isto, conhecemos a polémica que opôs Bookchin a David Watson (Georges Bradford), a John Clark e a John Zerzan, outro redactor da Fifth Estate, e que levou ao violento panfleto, Social anarchism or lifestyle anarchism: an unbridgeable chasm [Anarquismo social ou modo de vida anarquista: um fosso insuperável] (1995), em que escrutina as ideias e os escritos de Susan Brown, Hakim Bey, David Watson e John Zerzan com uma crítica acerada sobre a revista Fifth Estate. Este texto, que joga com aspectos cruciais do anarquismo contemporâneo, embora em contraponto, não está à disposição do leitor português. Watson respondeu de seguida com o livro Beyond Bookchin (1996), também por traduzir em português e que é hoje uma peça indispensável na recepção de Bookchin, como o são, embora noutro registo, os trabalhos de Janet Biehl e de Colin Ward.

Não vou aqui pormenorizar os argumentos dos dois lados, mas apenas notar que o fosso que Bookchin apurou entre as duas formas de anarquismo – acção social e modo de vida –, e que o levou a dizer que se podia mudar de vida sem mudar o mundo e que tal mudança não lhe interessava, nunca fez sentido fora da necessidade que o autor teve de se demarcar dos seus contemporâneos. Bookchin deu passos decisivos no início da década de 60 – os seus ensaios ligando a ecologia ao pensamento revolucionário são de 1962 e 1964 e a sua questionação social da técnica é de 1965, Toward a liberatory technology – para aquilo que viriam a ser as principais linhas duma publicação como Fifth Estate, que só anos mais tarde, em 1967, foi criada. Essa parte da sua obra, a da ecologia social, culminou num ponto de superação difícil, o longo estudo The ecology of freedom – the emergence and dissolution of hierarchy (1982), que continua a ser súmula indispensável da crítica da dominação e da hierarquia.

Aquilo que se passou depois e que deu origem ao panfleto de 1995 tem mais de pessoal em nosso entender do que de conflito de ideias. Bookchin teve necessidade de se demarcar de Watson e Zerzan e para isso radicalizou posições, como a defesa da racionalidade, da civilização, da cidade e da democracia, mas da pequena cidade grega e da democracia directa, que são circunstanciais. O seu pensamento político evoluiu porém no mesmo sentido dos seus primeiros escritos, sempre capaz de antecipar as pistas do futuro. Complemento da ecologia social, o seu comunalismo final é um instrumento poderoso ao serviço da transformação da ordem mundo e que nenhuma mudança social que pretenda abandonar a forma do Estado-Nação poderá deixar de lado – isto se tem visto e provado no Curdistão. Há que distinguir neste caso as dissensões pessoais que o levaram a posições reactivas e por isso descaracterizadas, que com a distância perdem qualquer pertinência, do miolo do seu pensamento político que ele pretendeu com seriedade desenvolver e completar na linha das duas ou três grandes revoluções sociais do passado – França, México, Rússia e Espanha – e que deu os tomos de The third revolution (1996, 1998, 2004, 2005).

Nada disto afasta A Ideia e a Flauta, duas revistas em diálogo, que fazem parte da mesma corrente de ideais e que vivem ambas fora do sufoco da indústria cultural, lutando por divulgar ideias e práticas de mudança de vida e de sociedade. Outras diferenças se podiam assinalar entre as duas publicações – como a posição ante a independência da Catalunha, que não motiva a Flauta de Luz mas entusiasma A Ideia. São justamente essas diferenças que justificam a edição de duas publicações tão vizinhas, tão próximas e tão fraternas.

ALGUMA BIBLIOGRAFIA

Biehl, Janet, Ecology or catastrophe – the life of Murray Bookchin, Nova Iorque, Oxford University Press, 2015.

Breton, André e Benjamin Péret, Correspondance – 1920-1959, ed. Gérard Roche, Paris, Gallimard, 2017; L’affaire Pastoureau et Cie (tenants et aboutissants), em Ouevres Complètes, André Breton, ed. Margueritte Bonnet, vol. III, Paris, Gallimard, 1999.

Cesariny, Mário, Um rio à beira do rio – cartas para Frida e Laurens Vancrevel, Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2017, pp. 512.

Corrales, José Miguel Pérez, «Eugenio Castro: El Gran Boscoso», em Surrealismo: el oro del tiempo, Tenerife/Madrid, La Página, 2014, pp. 191-198.

Grupo Surrealista de Chicago, que hay de nuevo viejo? – textos y declaraciones del Movimiento Surrealista de los Estados Unidos (1967-1999), edição, tradução e notas do Grupo Surrealista de Madrid, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2008.

Henriques, Júlio, «os povos autóctones no ciclo da resistência», em Coice da Mula – para a beatificação da arte contemporânea, n.º 6, Lisboa, 2003/2004.

Rojo, Jose Manuel, «Vida e Milagres do Grupo Surrealista de Madrid», entrevista a J. Manuel Rojo, revista A Ideia (2018, n.º 84/85/86), Évora.

REVISTAS

Vários, A Ideia, colecção 89 n.os, Paris, Lisboa, Ourém, Évora, 1974-2019.

Vários, Coice de Mula, colecção 7 n.os, Lisboa, 1999-2006.

Vários, Combate, colecção 51 n.os, Lisboa, 1974-1978.

Vários, Flauta de Luz, colecção 7 n.os, Portalegre, 2013-2020.

Vários, Salamandra, colecção 21 n.os, Madrid, 1987-2015.

Vários, Subversão Internacional, 6 n.os, Lisboa, 1978-1981.

A IDEIA

Revista de Cultura Libertária

Portugal, nºs 90-93, 2020