Tributo a ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO

antónio cândido franco

O TRIÂNGULO MÁGICO

UMA BIOGRAFIA DE MÁRIO CESARINY

2018

ESTE LIVRO É PARA O ARTUR!

Sem ele a minha paixão pela escrita desta vida não chegava a ser irremissível.

“Porque Ferro é moderno, Salazar é moderno, Cerejeira é moderno.”

MÁRIO CESARINY, 1984

PORTALÓ

Conheci Mário Cesariny no final do século passado, primeiro na apresentação pública dum livro – o número especial de A Phala, dedicado aos 100 anos da poesia portuguesa (1888-1988) – e depois no seu quarto da Rua Basílio Teles, numa tarde em que fez questão de falar cara a cara comigo. Ia fazer 75 anos e era poeta tão prestigiado, tão reverentemente citado nos jornais, que me assustava. Nunca me atrevi a telefonar-lhe e foi preciso ele obter o meu número por interposta pessoa para se combinar a minha ida a sua casa. Recebeu-me em chinelos, sentado num catre, a fumar um cigarro sem fim, metido numa boquilha preta de plástico, que nunca lhe saía dos dedos. Vivia de forma monástica, num cubículo, onde no chão se empilhavam resmas de folhas e de livros. As paredes estavam amareladas pela nicotina do seu infindável cigarro e em cima dos móveis assentavam décadas de pó. Tudo à minha volta respirava uma pobreza voluntária, nada consentânea com a imagem de grande senhor que eu tinha dele – um Dalí à portuguesa, que vivia para o espectáculo mediático e para o dinheiro. Quando saí a porta e desci as escadas, com a luz da clarabóia a flutuar por cima da minha cabeça, tinha a certeza de ter visitado um ser invulgar e secreto que ninguém conhecia. Vivia no último andar dum prédio da Rua Basílio Teles, na companhia duma serpente marinha, como São Jerónimo vivera numa gruta com um leão e uma caveira.

Hoje, depois da sua morte, a situação do autor de Pena capital é como a daqueles países que todos referem mas ninguém viu. É um escritor falado mas pouco lido, se por leitura se entender uma atenção que é mais do que abrir um livro. O conhecimento da sua poesia está apenas no início, é um continente por revelar. Não há até esta parte um único guia fiável sobre o conjunto da sua criação poética. Existem contributos parcelares sobre livros seus e sobre um ou outro ponto do seu itinerário. Mas mesmo esses são demasiado subservientes a um cânone quase centenário, hoje repleto de teias de aranha, que data duma velhinha respeitável, mas paralítica, chamada Presença – nome que só por ironia hoje se pode acatar. Pouco é o que nesse acervo é para ser tomado como promessa de futuro. Tirando as abordagens feitas ao pintor, essas sim, iluminantes e ferazes até para o poeta, pouco mais há para salvar nesta pequena grande história trágico-marítima que tem sido em Portugal a recepção da obra de Cesariny. Para carregar, o que se sabe em Portugal de surrealismo é quase nada e está cheio de mal-entendidos, quando não de erros graves. Ainda há pouco, um professor de Coimbra, de responsabilidades largas nos estudos literários, escreveu sobre o surrealismo barbaridades de tal calibre que em qualquer outro lugar, da República dos Camarões às Ilhas Marianas, seriam impossíveis.

Cresci numa época em que o estudo da literatura se fazia sem o estudo da biografia. Não ponho em causa que se possa estudar a obra dum autor sem qualquer referência à sua vida. Acredito porém que há autores, e Mário Cesariny é um deles, em que os passos da vida se entrançam de forma tão íntima na sua obra, que a natural evolução desta tem toda a vantagem em ser apreendida no quadro da sua vida. Demais a existência de boas biografias literárias, que sejam ao mesmo tempo um guia seguro de entrada no universo das obras dos biografados, pode ter hoje um papel inestimável junto dum público cada vez mais divorciado dos escritores do passado. Talvez se possa deste modo renovar o estudo da literatura – tão decadente hoje como o tronco morto duma árvore de rico porte, que no presente perdeu qualquer seiva vital capaz de lhe enflorar os ressequidos galhos e cujo único resto visível dum passado de glória e de força é esse mesmo porte rígido e frio de medalhão morto. Mesmo nas universidades portuguesas que ainda mantêm cursos de literatura a disciplina já pouco vale e só lá aparece quase por favor. Ensina-se tudo menos literatura. Salvando a excepção total de Agustina Bessa-Luís, foi uma lástima que a biografia como a cultivaram com sangue Oliveira Martins, Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes e Agostinho da Silva tenha declivado e perecido como género. O mesmo digo para a biografia como estudo literário – penso num Gaspar Simões e num Guilherme de Castilho – e que tanto podia ter dado ao longo das últimas décadas se em vez do meio mesquinho que a achincalhou houvesse dado com uma terra generosa e compreensiva que a tivesse feito frutificar.

Cesariny pertence a uma geração e a uma época em que os poetas e os escritores não tinham biografia. Abdicavam dela por causa da censura e da vigilância policial – como hoje a perdem por razões afinal não muito diferentes. A separação entre as letras e a vida era um escudo oportuno para essa perda, que assim se fazia sem demasiado mal-estar. O escritor contentava-se com a vidinha da chamada república das letras – edições, recensões, prémios, traduções, júris, nome nos jornais, entrevistas – e deixava cair a vida vivida, que em termos de manifestações práticas era duma miséria arrepiante. De tão insonsa, de tão banal e monótona, é impossível contar a vida da maior parte dos escritores portugueses da segunda metade do século XX. O que singulariza a experiência de Cesariny é o combate que desde muito cedo travou para ter uma biografia sua, para assumir uma vida cheia, sem censuras interiores, para ligar a palavra e a vida numa mesma busca de liberdade e de espírito.

Um modo assim livre e combativo acabou por pagar um tributo elevado à sociedade do seu tempo, com os duros ferros da prisão, uma péssima reputação e a marginalização social. Nunca teve medo da liberdade e deu de barato qualquer verniz para se apresentar aos seus contemporâneos. A vida de Cesariny tem desta forma um traço tragicamente heróico. É uma vida exemplar no seu timbre de revolta, de resistência, de luta assanhada contra um meio mesquinho e até de martírio involuntário. Foi um herói da liberdade – por isso lhe deram uma ordem honorífica que a homenageava – mas duma liberdade essencial, interior, ilimitada, que não se escreve e que não cabe nas fórmulas do direito jurídico e administrativo – sempre restritas e restritivas. Demais, este homem fez uma demanda, andou à procura dum segredo, levou no cofre do coração uma senha, não desistiu nunca de buscar um tesouro escondido e invisível e para tanto cruzou terras, atravessou mares, passou os sete círculos dos céus. Foi a seu modo um corsário do espírito, um aventureiro da alma e do além, um capitão de insurrectos que nunca se contentou com as fronteiras que lhe traçaram. Andou, navegou, voou e saltou de porto em porto, de estrela em estrela, num “navio de espelhos”, que tinha nos flancos estampado o Sol e a Lua e estava destinado a cavalgar até ao fim das idades e ao cabo último do universo! Que lástima que uma barca assim quimérica ficasse esquecida e não tivesse visita!

φ

Uma derradeira palavra para o que entendo por biografia. Na base de qualquer trabalho biográfico está o que se pode chamar de “inquérito”. Trata-se de recolher um conjunto de documentos fiáveis sobre a vida do biografado. Esse inquérito incide sobre tudo o que possa interessar para o conhecimento da sua vida. É preciso seguir um rasto que leve à herança, ao lugar e ao tempo, sem deixar de perseguir outra pista capaz de atender ao que de mais íntimo e intransferível possa existir no seu íntimo – as suas pulsões ingénitas e instintivas. O inquérito biográfico é em geral tão trabalhoso que dificilmente pode ser dado por fechado. A reconstituição documental duma vida só de forma provisória se pode dar por concluída. Há sempre novos elementos a acrescentar. É impossível e imprudente dar por terminado o conhecimento do acervo documental em torno duma vida. Qualquer biografia é por esse motivo sempre escrita antes do inquérito biográfico estar concluído e num momento provisório e particular do seu progresso. Isso mesmo vale para o trabalho que fiz sobre Mário Cesariny. Indaguei variadíssimos arquivos públicos e privados, recolhi numerosos documentos e testemunhos escritos e orais que antes da minha pesquisa eram desconhecidos, extraí deles novos dados, mas não esgotei de modo nenhum o inquérito sobre o meu sujeito, que deverá no futuro conhecer novos e sempre desejáveis desenvolvimentos.

Como quer que seja, não é a dimensão maior ou menor do inquérito biográfico, o seu carácter exaustivo ou não, que determina a qualidade e o sucesso duma biografia. A escrita duma vida, se enraíza os alicerces no inquérito, não depende dele. Nenhuma biografia se pode escrever como mera colagem de documentos. Só em tal concepção, a escrita duma vida dependeria do inquérito. Não é este pois o elemento determinante duma biografia. Há um segundo dado que relativiza a sua importância. Esse dado é o “retrato”. O que chamo retrato não é o mero documento, nem mesmo a sua apresentação descritiva, mas a interpretação e o tratamento que o biógrafo está em condições de lhe dar. O retrato depende assim de quem escreve, da sua escrita, do seu talento, do seu traço, do seu poder de construção, do seu vigor narrativo, da sua arte maior e do seu dom, e não da objectividade do documento.

Toda a biografia é bifronte. Tem uma parcela de rigorosa objectividade, arrancada aos arquivos, toda ela exterior, e tem um segundo dado, muito mais flutuante, muito menos objectivo, que só depende do biógrafo e da sua intervenção. Se este segundo elemento não fosse o determinante, então qualquer honesto e aplicado investigador de arquivo seria caso desejasse um bom biógrafo. Nada mais falso. Nem todo o excelente investigador de inquéritos é capaz de dar boas biografias. Longe disso. A biografia requer um dom de edificação, uma virtuosidade de narração, uma fluência de linguagem e de representação, um requinte vocabular, um ritmo de acção que só o segundo elemento, o que reside no sujeito, está em condições de fornecer.

É por isso que se podem escrever biografias magistrais com um inquérito pobre, limitado ao essencial, e é isso que sucede nas biografias de Teixeira de Pascoaes e nas de Agostinho da Silva, e se podem escrever péssimas com base numa portentosa investigação. Confundir biografia com inquérito biográfico é um perigo hoje muito comum e está na base da desfiguração actual do género. A maior parte daquilo que hoje se chama biografia não passa da restituição dos materiais do inquérito biográfico – mera acumulação de dados factuais a que falta o elemento determinante, o retrato. Na grande biografia o ornato subtil da perícia impõe-se à linha do rigor. Isto não significa que neste género a arte se baste a si mesma como sucede na ficção. O que isto quer dizer é que nunca um documento poderá por si só chegar para escrever uma vida. Mesmo que o elemento da representação e do sujeito, a escrita, tenha neste género de respeitar os contornos dados pelo inquérito, é ele, só ele, o ponto decisório do género. O inquérito é estruturante mas não decisivo para a escrita duma vida; só o retrato é a pedra de toque da biografia.

A biografia magistral é aquela em que o biógrafo é capaz de organizar num conjunto dramaticamente verosímil, refinado e primoroso, a verdade seca e rigorosa que foi arrancar ao pó dos arquivos! Só nesta articulação se decide o sucesso ou o insucesso do trabalho biográfico, muito mais difícil e exigente do que à partida se possa prever, se por exigência se aceitar a construção que toda a reconstituição requer. Assim julgue o leitor a peça que de seguida vai ler!

A CRIANÇA E A NOIVA ALQUÍMICA

Com a lucidez sobrenatural que o singularizava e que foi o toque do seu génio, afirmou André Breton que o espírito que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua infância. Como quer que seja, não foram muitas as recordações de infância que nos chegaram de Mário Cesariny. Entre os livros que legou não há nenhum memorial de infância, como esses que todos os românticos puros restituíram, nem mesmo, de forma explícita e procurada, para já não pedir com meticulosidade de sistema, confidências dispersas sobre ela ou só de mera ocasião. É preciso catar nas entrelinhas, que são o acordar cataléptico das letras, e ler as entrevistas que deu, porta entreaberta para o insuspeito, para encontrar algumas alusões aos castelos desse mítico reino antigo que tem por nome infância e perceber que um dos livros cimeiros do poeta, Titânia, é para ser tomado como a recriação da atmosfera feraz e jovial que foi a da sua primeira idade lisbonina e da qual afinal nunca se desprendeu.

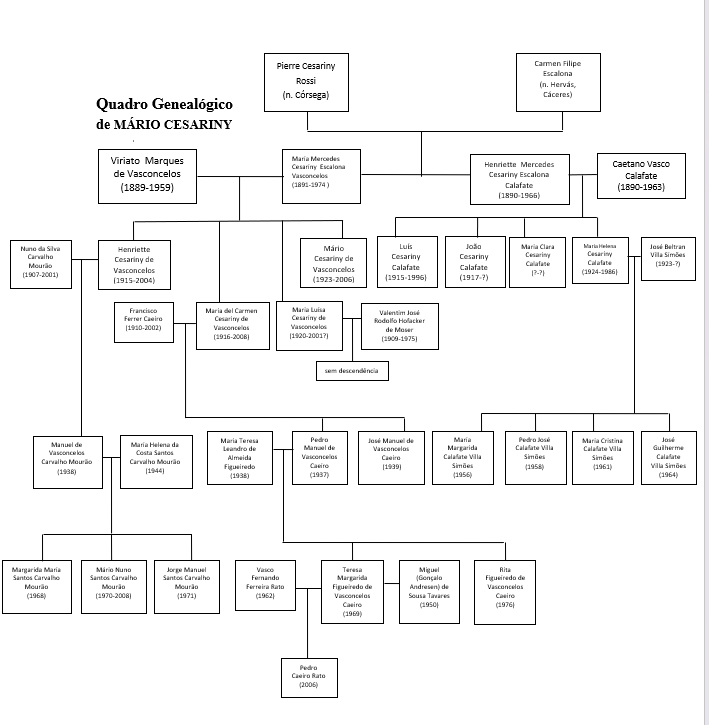

A certidão de nascimento de Mário Cesariny de Vasconcelos regista a sua vinda ao mundo na freguesia de Benfica, a 9 de Agosto de 1923, às 19 horas. A morada dada foi a Vila Edith na Estrada da Damaia, um chalé às portas de Lisboa, no meio dos montes calvos, porque os pais – Viriato Marques de Vasconcelos, beirão de Tondela, lojista e oficial de ourives, e Maria Mercedes Cesariny Escalona Vasconcelos (1891-1974), doméstica (assim diz o seu bilhete de identidade de 1931) – estavam de vilegiatura nos arredores campestres e saloios com as três meninas que então já tinham, Henriette, Maria del Carmen e Maria Luísa. A família vivia num prédio do centro da cidade, ao Martim Moniz, no início da Rua da Palma, ainda na vizinhança de São Domingos, numa malha que alguns anos depois seria arrasada pelo Estado Novo para dar lugar ao baldio careca que cindiu em dois o velho burgo da Mouraria, cerceando uma das parcelas mais corridas e azougadas da cidade, onde a folia abancava noite e dia nas vielas que ligavam as duas colinas – a da Rua do Capelão, na encosta do castelo, e a da Calçada de Santana, já a fugir para fora do perímetro da cidade velha. Na vastidão álacre desse mar humano rendera a alma Camões, ao que parece confiante em lugar tão rumoroso, e nos nichos recolhidos das tabernas cantara a Severa de seio nu e cravo de fogo na mantilha enquanto a vetusta nobreza se espolinhava a seus pés.

Numa entrevista tardia (Público, 30-11/1-12-2004), o poeta reconstruiu com algum pormenor essa primeira morada, que se torna assim, vista em retrospectiva a partir da idade adulta, um dos espaços eleitos do território mágico da sua infância. Revisitou-o pela importância que o lugar teve no seu imaginário e ainda porque o seu traço físico, a sua marca de pedra se apagara há muito e de forma irremediável nos destroços a que todo o quarteirão foi reduzido pela austera política do Estado Novo, nada afeito às loucuras dionisíacas do lado esquerdo da alma humana. Pela recriação percebe-se que se tratava dum prédio de vários andares, com loja no rés-do-chão, oficina num dos andares, escritório noutro e casa de habitação em cima. Aí viveu a sua infância e primeira juventude e aí formou e modelou o seu primeiro comportamento o meu biografado. Nada do que aí viveu e viu lhe saiu da alma – ficou para sempre filho do fado da mouraria e dos pregões da Praça da Figueira. O que há de lisboeta nos seus cantos, a luz branca que neles se encontra, essa aura que encandeia e cega para depois fulminar e que uns tantos quiseram filha dos versos Cesário de Verde, foi afinal no primeiro nicho da sua infância que o encontrou.

Embora homem de mister manual, o pai tinha cabedais que chegassem para trazer o prédio por sua conta. Sem veleidades mentais, sem requintes de cultura urbana ou de estudos, era como quase todos os do mesmo torrão natal homem prático e um pouco brutal, interessado no florescimento da sua arte e do seu negócio. A sua primeira mira estava no deve e haver da contabilidade que fazia no escritório e nas jóias que fabricava na oficina e vendia na loja. O resto corria-lhe ao lado. Ao invés, a mãe, estremenha criada em Hervás, um pueblo de casas caiadas e torre altiva de pedra nas faldas meridionais da serra de França, a norte de Plasencia, de paterna ascendência corsa, instruída, dada à música, fina conhecedora da língua de Racine, tinha outra palheta, mais vibrátil, mais rebelde ao vil metal, e que o filho chamou em socorro seu, como de resto chamará sempre a si essa estirpe materna que o leitor ainda conhecerá melhor, crismando-a em dedicatória póstera, no livro Pena capital (1957), “Mãe da Poesia”.

Outra recordação que ele puxou ao presente dessa sua primeira geografia encantada foi o espaço das praias nortenhas para onde a família se mudava nos três meses de Verão. Numa carta à pintora Vieira da Silva (Março de 1958; Gatos comunicantes, 2008: 44) conta com desvelo e pormenor as expedições que a família fazia à casa duns tios maternos que viviam na Póvoa de Varzim e que tinham também eles miúdos da mesma idade. Ele, o tio, doutor Vasques Calafate, era personagem sonante, que fazia um figurão de rei no pequeno povoado de pescadores que na época estival se transformava em estância balnear. Ela, Henriette Cesariny (1890-1964), irmã de Mercedes, era ave das Ardenas, espaventosa, cheia de brasa, que acabou por consumir o seu fogo à sombra das igrejas. Viviam bem, em casa espaçosa e central, com criadas e quatro filhos – dois rapazes e duas raparigas. Uma delas, Maria Helena, foi a alma gémea de Mário Cesariny. Era a mais pequenita dos quatro e alguns meses mais nova que o priminho, também o mais novo de quatro irmãos. Vibraram em tom igual e ligaram-se como peixe à água. Fugiam juntos pela praia de mão dada, às vezes dias inteiros, numa sede insaciada de frémito; passavam tardes escondidos no sótão da casa, muito juntinhos, remexendo velharias, paramentando-se de trapos caídos em desuso, deleitando-se em não serem vistos e em espiarem em silêncio através das frinchas da madeira os mais velhos.

Na carta à pintora, chama-lhe “a grande companheira da minha infância, tumultuosamente festejada”, uma espécie de protectora e de padroeira do seu sonho de criança. Nunca esta Helena foi esquecida pelo seu donzel; no final da vida ainda falava dela de alma em fogo, como quem reporta numa geografia imaginária um Éden celeste que se entreviu e logo se perdeu. Na entrevista a Miguel Gonçalves Mendes, para o filme “Autografia”, não se contenta em soletrar o nome, já de si mítico, Maria Helena, precisa de a paramentar com um alto atributo, “noiva alquímica”, o mercúrio que humedece o enxofre e prepara a estrela de oiro dos alquimistas. Também o espaço onde a vislumbrou, ou por instantes a alcançou, essa casa da Póvoa de Varzim onde os tios davam beija-mão, foi um dos motivos rodados do seu lembrar nas conversas que tinha com os próximos. A nota necrológica de José Manuel dos Santos (Público, 8-12-2006) – mais tarde prólogo de antologia (Uma grande razão – os poemas maiores, 2007) – testemunha bem a força votiva desta nortenha póvoa no recordar já final do poeta.

Outro ponto de peso nas confidências que deixou da sua infância é a sua relação com o pai. Na entrevista citada (Público, 30-11-2004), coloca o senhor Viriato no escritório do prédio da Rua da Palma a trabalhar muito esforçado nos livros da contabilidade, como se fosse essa a grande paixão da sua vida. O Verão passava-o a distribuir jóias pelo país e o Inverno era para lançar aos livros a mais-valia e vigiar oficiais e aprendizes na oficina. Só tinha um varão e depois de três meninas que pareciam as da fábula antiga, todas seguidas e de pouco intervalo, é de supor que já desesperasse quando o rapaz lhe surgiu em toda a luz e sensualidade dum Estio saloio. À mulher espanhola, exótica como um pássaro das florestas tropicais, deixava sem regatear as três filhas pimponas e fidalgotas, mas exigia para si o filho. Traçou-lhe logo a estrela: havia de seguir o negócio da loja e as tarefas da oficina. Fadou-o no berço e pôs-lhe na mão uma folha de oiro por destino. Seria ourives, comerciante e seu sucessor. O pai de Viriato, também ourives e lojista, assim fizera outrora com ele e fora pelo pai que primeiro abrira loja e oficina em Lisboa, onde acabara por ficar e casar pouco depois de chegada a República. Era agora a sua vez de fazer o mesmo ao filho. Para este homem simples tudo se repetia de pai para filho sem um sinal de interrupção. Muita da sua turbulência posterior e até algum do seu afastamento veio de verificar que este postulado que tinha por elementar não era verdadeiro

Depois das primeiras letras e do exame da conclusão do exame do 2.º grau de Ensino Primário Elementar, provas que concluiu aos dez anos, em 18 de Julho de 1934, o pai mandou-o à experiência para o liceu que lhe ficava mais perto, o Gil Vicente, nas traseiras do Largo da Graça. Bastava ao jovem tomar ao pé da Rua da Mouraria o Largo do Terreirinho, subir a escaleira que leva ao miradouro da Graça, atravessar o jardinete com a concha de água no meio, descer a Rua Voz do Operário e entrar no liceu, que era ainda o vetusto, a funcionar no casarão assombrado das traseiras de São Vicente, enxameado outrora de frades. Era uma criança com certas reservas, habituado apenas às expansões do gineceu de seda onde a mãe Mercedes mandava com figura de rainha, uma rainha boa e doce que governava com uma pauta de solfejo, e ele era recebido no meio das três irmãs como um príncipe hermafrodita que merecia todos os mimos. A beleza física de que se gabou como um filodemo ao longo da vida, e que na adolescência tomou proporções de terramoto, foi aí que a ganhou. Em carta não se importou de declarar (a Laurens Vancrevel, 11-6-1970): “fui muitíssimo (formidavelmente) belo!” Uma tal formosura ou é favor dessas eternas crianças que são os deuses ou empréstimo feminino.

Nesta época, já o conflito edipiano com o pai se desenvolvera. Diz ele na entrevista que ao regressar do liceu, gaiato de onze anos, muito menino de casa e de gineceu, passava pé ante pé no andar em que o pai trabalhava, de modo a não se fazer notado. Enganava-o o mais que podia. Não queria contas nem balcão; só o magnetizava o entretenimento do casulo feminino. Havia por lá um piano negro, de cauda, onde as irmãs aprendiam o trivial de qualquer menina da Baixa. O seu gosto pela música era tão afirmativo que frequentou a antiga Academia de Amadores de Música – e com muito mais ganas que o ginásio do Ateneu Comercial de Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, a dois passos de São Domingos, em que também foi assíduo mas sem qualquer paixão. Atravessou assim vezes sem conta a velha Praça da Figueira, a ferver de vida, com as vendedeiras de canastra, os pombos que iam a Almada levar recados e os coelhos que liam a sina, as carroças que chegavam de Sacavém e dos Olivais. Tudo isso se lhe colou para sempre à vida e até à forma de falar. É possível ler os seus trabalhos plásticos a partir desta sua Lisboa primígena. Há cores que parecem reinventadas para recuperar uma tonalidade que a evolução da cidade soterrou para sempre.

Fosse como fosse, os espaços próprios do pai Viriato no prédio da Rua Palma, sobretudo os da oficina, não foram vinha vazia. Esse nicho onde se lavravam os metais preciosos, expondo uma panóplia de instrumentos orgânicos, vasos, moldes, tenazes, foles, ferros e alicates, calaram fundo na tenra cera do imaginário em formação do meu biografado, que deles se apropriou e a eles recorreu para elaborar imagens e vazar emoções. Essa oficina, onde o fogo estava quase sempre aceso na chaminé, foi ao lado do piano a flâmula mais temida e hipnotizante do castelo da sua infância, verdadeiro recanto onde se cultuavam os manes com todo o horror devido aos mortos. Mais tarde, na idade adulta, quando pôs no papel alguma da sua vida onírica mais impressiva, os sonhos que repescou da infância foram os que se centravam na oficina do pai – e não no piano da mãe. Pelo que emprestam de cor e de cheiro à sua primeira idade, pelo que restituem de vida emotiva e sentimental à sua infância, paga a pena espreitá-los pela janela larga da sua escrita (“Passagem dos sonhos”, 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão…, 1971: 31): Em criança sonhava com um recanto escuro da oficina do meu pai onde havia um fole accionado a pedal, e, numa velha armação de madeira, um grande pote de barro para onde escorriam as decantações ácidas da prata e do ouro fundidos, o total ladeando a chaminé que dificilmente expelia o cheiro dos resíduos um ano conservados em água suja. Nessa chaminé, o meu pesadelo criava uma aranha, ou algo que a escuridão revelava assim; poderia ser também uma presença humana, para a qual eu era irresistivelmente atraído. Mas o horror, aqui, era o preço da curiosidade, desfeita sempre, pelo meu acordar antes de atingida a zona maléfica.

Pouco durou a vida de liceu. O pai não o queria universitário nem liceal – mas tão-só ourives. Diz o filho na citada entrevista que tudo o que o pai desejava era ter a bitola alta ou baixa da inteligência do filho e assim à experiência o enfiou no velho passadiço vicentino no ano de 1934/35. Saiu a contento da prova, pois a única classificação negativa, a única excepção foi em matemática e mesmo assim dentro de estragos limitados; obteve um discretíssimo nove no primeiro período, que recuperou nos seguintes. As classificações restantes, não sendo altas nem brilhantes, foram positivas. Num texto de homenagem a Bento de Jesus Caraça sobreviveu caricata recordação do professor que então regia meninos na disciplina de matemática no velho Liceu Gil Vicente. Diz ele (J.L.A., Julho, 1968; As mãos na água…, 1986: 162-3): a leitura desta última obra [Os conceitos fundamentais da matemática], como a de outras de raiz idêntica que depois tentei ler, de outros autores, foi-me estragada, horrivelmente, pela maneira de matéria que me meteram à força na cabeça, desde a aritmética, desde a tenra idade; nunca mais pude abordar tal terreno sem ouvir um som martelo a cair num poço e sem ver reaparecer a cara isósceles do último professor (…); quanto ao primeiro, no Liceu Gil Vicente, um idoso que no fim do ano foi apoteoticamente reformado, devia de ser bom, usava um espelhinho redondo para ver, enquanto escrevia no quadro, o que é que os rapazes faziam nas costas dele, e a mim apanhou-me não sei já em que inocência que me pôs a chorar convulsivo a chorar para o resto da aula (…).

As classificações positivas do miúdo satisfizeram o ourives. Remeteu-o para a escola de artes decorativas António Arroio, na Rua Almirante Barroso, entre o bairro de Dona Estefânia e o Largo do Matadouro, a cursar cinzelagem, que era para ele, pai, o primeiro degrau no tirocínio da joalharia. Acentuou-se então o conflito edipiano entre filho e pai, não que os estudos do rapaz não fossem satisfatórios – obteve 19 em português e geografia no exame final de habilitação à Escola Superior de Belas Artes – mas porque a sua aversão ao ofício paterno, antes de mais no deve e no haver que se fazia no patamar da contabilidade, era cada vez mais vincada e irreversível.

Um último ponto sobre a infância de Mário Cesariny. Na entrevista já citada afirmou que o seu interesse pela poesia começou aos 18 anos, fora já do âmbito da sua primeira idade, mas também dá a entender que tinha o hábito de ler desde criança. Bosqueja mesmo uma história, que paga a pena reproduzir. Um dia, passando por um estanco da Rua da Palma – o proprietário chamava-se Albano de Sousa –, viu na pequena montra um livro atraente. Na capa uma chibata e um rosto humano sofrido. Pensou tratar-se dum cativante livro de aventuras subsaarianas e comprou-o. Leu-o e foi assaltado por uma luz fortíssima, que o abalou até às raízes. Acabava de ler Recordações da casa dos mortos de Dostoievski. Foi – diz ele – o ponto de arranque de tudo o que mais tarde se seguiu no campo dos livros e do pensar. Nunca até hoje se atribuiu qualquer importância a este livro na história pessoal do meu biografado. O homem primitivo de Dostoievski, o homem puro, isento de pecado original, o homem espírito, associal, feito de pulsões essenciais e estruturantes, foi porém o arquétipo duradouro e resistente que o acompanhou ao longo da vida – aquele que reemergiu sempre nas novas formas e nos novos nomes que ele foi descobrindo e adoptando.

Deste primeiro período da vida de Mário Cesariny pouco mais se sabe. Dele se regista um triângulo que tem por vértices a beleza, a rebeldia e a paixão da música e dos livros. São as lembranças empolgantes e secretas da prima da Póvoa de Varzim, a antipatia e o medo que criou ao pai e ao dinheiro, o arrebatamento que lhe dava o piano e a leitura, esta selvagem e orientada quase pelo acaso. São três lados iguais, que se equivalem, no céu irresoluto desta primeira vida. Se a infância é o reino ígneo das hipérboles fantásticas, em que mesmo o inverosímil capricha em se apresentar em pessoa, então é nela que se forma a índole do ser adulto. É na infância que se ganham para sempre os comportamentos estruturantes duma vida, que são em geral a primeira resposta adulta à visitação dos prodígios. Pense-se por exemplo no Mário em menino, bonito como um anjo da corte celestial, nariz ligeiramente arrebitado, lábios tetragonais, grandes e sensuais através dos quais resplandecia o marfim delicado dos incisivos superiores, olhos húmidos e negros, a chorar convulsivamente por via dum papão chamado matemática! Que é isso, senão o embrião da futura relação do poeta com o mundo moderno e com o numeral autoritário deste.

Mário Cesariny fez 18 anos em 9 de Agosto de 1941, em plena guerra mundial. Pela correspondência postal que então trocou com um amigo da mesma idade que conhecia desde o Outono de 1935, seu colega nas aulas da escola da Rua Almirante Barroso, Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, sabemos que estava de vilegiatura na casa do doutor Vasques Calafate, na Póvoa de Varzim, o que não é de estranhar conhecendo o hábito estival que lhe vinha de menino e era comum à família. Estudava ainda na escola António Arroio, no curso de habilitação à ESBAL, onde se formara um círculo que fraternizava e evoluía em conjunto, Fernando José Francisco, Cruzeiro Seixas, António Domingues, Pedro Oom, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira, José Leonel Martins Rodrigues, Júlio Pomar, João Moniz Pereira, e outros. A poesia chegou-lhe nessa altura – assim o afirma na entrevista atrás citada. Escreveu uma primeira rajada de poemas, que confessou ter destruído por os achar muito maus. O conjunto não viu, pois, a luz nem o suporte original em que o escreveu – cadernos, folhas soltas, à mão ou à máquina – sobreviveu.

A publicação da correspondência do meu biografado para Cruzeiro Seixas deu a conhecer alguns dos poemas escritos nesse período e que coincidem por certo com aqueles a que ele aludiu na entrevista de 2004. Ainda em 1941, Mário Cesariny envia para Cruzeiro um conjunto de textos em prosa (carta de 21-8-1941) e em verso (carta de 28-8-1941), que serão no terreno fixo do escrito o que de mais arqueológico dele até nós chegou. Acabara de perfazer 18 anos e de conhecer uma jovem que virá a ter um papel crucial no seu futuro imediato, Maria da Graça Amado da Cunha, pianista, que lhe abriu os novos céus da música e lhe apresentou pouco depois Fernando Lopes Graça, que o jovem tomará como primeiro mestre. É ele que assim o dá, “A Fernando Lopes Graça/ meu primeiro mestre”, na edição original de Nobilíssima visão (1959), dedicatória que desapareceu nas seguintes. Aos textos de 1941 junta-se novo conjunto em 1942 (carta de 2-12-1942) e em 1943 (carta de 18-9-1943), a que se poderá ainda somar, por uma mesma atmosfera do verso e da linguagem, tão própria como precisa, a parcela enviada em 1944 (carta de 21-8-1944), esta a mais elaborada e extensa. Nenhum destes conjuntos sobreviveu em publicação ulterior e é de crer que se então não tivesse dado cópia nenhum teria chegado ao presente. Trata-se assim duma primeiríssima juvenília, que só uma circunstância ocasional e favorável preservou.

Que nos dizem estes poemas? E que nos informam eles sobre aquilo que terá sido o primeiro tirocínio poético de Mário Cesariny? É preciso dividi-los em dois grupos: os textos em prosa de 1941, que podem ser encarados como croniquetas, e os restantes em verso. O primeiro grupo, constituído por cinco composições em prosa, que ele chama “impressões curtas mas verdadeiras sobre o que tenho pensado e visto”, dá a ver um pulso ágil, notavelmente precoce e seguro na exposição de situações, na notação de casos reais e na expressão dos nós interiores. De resto as cartas que então escreveu a Cruzeiro Seixas e que fazem parte desse primeiro conjunto de escritos que hoje existem de Mário Cesariny mostram uma desenvoltura expressiva, uma fluência rítmica, um boleio da frase leve e brincado, tão solto como vigiado, que apetece aproximar do admirável. Sente-se nessas primeiras e precoces letras, escritas à margem de qualquer preocupação de posteridade, pura expressão da amizade de adolescentes, um virtuoso da escrita, capaz de manobrar a seu talante o instrumento da língua. Ainda hoje essas letras não secaram e nos parecem frescas. Há nelas um viço que não murchou e uma água que ainda flui numa corrente sonante, límpida e harmoniosa.

Os poemas em verso impressionam por sua vez pela individualidade que manifestam. Chamo individualidade ao sentido do irreconhecível. Ao lê-los é impossível captar as sombras e os espectros que se moviam nos seus bastidores. Nenhum eco definido, nenhuma máscara alheia. O que se lia então em Portugal? José Régio publicava em 1941 Fado; no ano anterior, Nemésio editava Eu, comovido a oeste. Pela mesma altura, arrancavam os Cadernos de Poesia e surgiam as estreias de Tomaz Kim (1939; 1940) e de Ruy Cinatti (1941). Alves Redol publicava Gaibéus (1940). Um ano depois surgia em Coimbra a colecção Novo Cancioneiro que publicou num único ano Terra (Fernando Namora), O homem sozinho na beira do cais (Mário Dionísio), Sol de Agosto (João José Cochofel), Aviso à navegação (Joaquim Namorado), Os Poemas (Álvaro Feijó), Planície (Manuel da Fonseca), a que se seguiram três livros no ano seguinte, Turismo (Carlos de Oliveira), Passagem de nível (Sidónio Muralha) e Ilha de nome santo (Francisco José Tenreiro). Fernando Pessoa chegava nesse mesmo ano, em 1942, com a edição da Ática.

Eis de forma sumária o que então se lia como novidade no minifúndio português do limiar da década de 40. O resto era o ramerrão poeirento das selectas escolares, com trechos de Garrett e de Herculano, os sonetos de Bocage e de Antero, as tiradas líricas de António Nobre e de Junqueiro. Nada disto terá sido alheio ao jovem que então fez o seu tirocínio e passou ao papel os primeiros versos. Era um rapaz que procurava explicações, disposto ao discurso e por isso à leitura apaixonada, sedenta, variada e sem direcção. Numa carta a Seixas (28-8-1941) tanto cita o Apollinaire de Alcools como de seguida o Gil Vicente do Breve sumário da história de Deus. Noutra (25-8-1941) discorre sobre a história da ciência com alusões a Newton, Kepler, Le Dantec, Comte, Abel Salazar, para passar ao que ele chama os músicos pós-impressionistas, com lucubrações sobre Schönberg. O que pasma é que nenhum ponto deste magma escaldante, a ferver, suba à superfície dos seus versos. Aquilo é dele e da língua que nele tinha. Não obstante a voz pessoal, os versos são incaracterísticos. Não chegam para mostrar uma identidade nem afirmar um caminho. Ninguém pode acusar os versos de pastiche mas falta-lhes o inconfundível, um estilo impositivo e rutilante que o demarque da cor baça da época e o ponha a cintilar no céu rarefeito dos poetas. São apenas gaguejos de recém-nascido. Não repetem ninguém, não são obra falsa nem de ventríloquo, e não são por esse motivo versos maus, mas o que são é tão elementar, tão embrionário que o timbre da voz do poeta ainda não se distingue. Que valor terá para a música coral o primeiro vagido duma grande cantora lírica? Assim estes versos do meu biografado.

De resto, o jovem Mário Cesariny que escreve estes primeiros versos não é poeta por um desejo consciente e voluntarioso. É poeta por surpresa. Ele não quer à força aparecer no mundo como autor de versos – ansioso por se gloriar e distinguir com os louros viçosos com que a poesia, ou a representação social dela, coroa os seus dilectos filhos. É poeta por uma inexplicável imposição do exterior que o esmaga de forma inexorável. É isto que ele confessa numa das primeiras cartas a Seixas (21-8-1941): Que sou poeta? Mas eu odeio a poesia! Eu não a trago, facho triunfante, dentro de mim, é ela que me arrasta e me comanda! Como eu deitaria fora esse carrasco mascarado! O que então cativa a sua vontade, o que o puxa e ele força, a porta onde deixa as suas premissas e bate as suas ansiosas pancadas, a casa onde pede entrada é a da música – essa sua velha mansão encantada desde os tempos em que abria muito os olhos com as manas em redor do piano e subia à Rua Nova da Trindade pelas escadinhas do Duque para as aulas de solfejo. Ama a música, não a poesia, e trá-la dentro de si como um fogo que o ilumina. A presença material do universo musical terá sido tão avassaladora nesta época que mais tarde quando recupera uma lembrança dos 16 anos e abre por instantes a cortina do seu passado, deixando à mostra o que lá havia, o que se vê em lugar bem propínquo é quase só música (Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o Castelo Surrealista, 1984: 58): Acho curioso que eu, então com 16 anos, tenha guardado da Exposição do Mundo Português em Belém apenas duas insistentes memórias: uma carruagem de caminho-de-ferro que era um ciclorama; e um recital de piano, Chopin, por Malcunzinski. Durante o recital, o calor sob os gessos era de morte e na execução estalaram duas cordas, uma de cada vez, com fragor imortal. Era a sonata em si bemol menor.

Daí o desmedido lugar que Maria da Graça Amado da Cunha e logo Francine Benoit e Fernando Lopes Graça – uma pianista intérprete e dois compositores – tiveram no final da adolescência de Cesariny. A poesia é só uma aparição, uma imposição inesperada que lhe surge de supetão, do exterior de si, ao virar da esquina da alma, e diante da qual ele não pode, mesmo querendo, oferecer sinal de resistência. É obrigado a corresponder passivamente a qualquer exigência, a obedecer à mais ínfima ordem desse inesperado ser que se chama Poesia e que tanto tem da rainha que é tirana como da sedutora que é maga. Reside aqui, neste entendimento do poema como acto cego, descarga eléctrica exterior, em que o poeta é receptáculo passivo e não agente, um nódulo crucial da arte poética de Mário Cesariny. Permanecerá sempre fiel à mesma ideia. Nunca ela, a poesia, deixará de ser para ele uma entidade autónoma, própria, com poderes adiantados e privilégios distintos, um ser exterior ao poeta, que comanda expedita, a seu bel-prazer, as operações do poema. Mais de 65 anos depois de dizer na carta a Seixas que a poesia, não o poeta, é que nele comandava o processo criativo, afirmará o seguinte (Expresso, 1-12-2006): A poesia é um segredo dos deuses. Não é trabalho, embora às vezes se possa morrer de trabalho. Creio que sou um poeta inspirado, no sentido romântico de “daimon” – génio. Isto só prova como na idade auroral da sua adolescência, quando uma força irrecusável o empurrou a deitar ao papel os primeiros poemas, os versos foram nele autênticos – só dele.

A opção radical pela música, a que se somou o encontro ocasional com a necessidade de escrever poemas, agravou muito o seu conflito com o pai. Estava a caminho dos 20 anos e o ourives queria-o à banca de trabalho e nos livros de contabilidade. Ele, que criara desde cedo o hábito de fugir ao pai, só pedia piano e livros. Mesmo a escola, onde se manteve até ao ano lectivo de 1942/43 pouca atenção lhe mereceu neste período. Faltava às aulas para ter lições na Academia da Rua Nova do Trindade, e depois em casa de Lopes Graça, assistir a saraus musicais e frequentar um Café há muito desaparecido, o Herminius, na Avenida Almirante Reis, cerca da Praça do Chile, onde se reunia a trupe da escola das artes decorativas. Certo de lhe dobrar a espinha, o pai recusava-lhe a bolsa e deixava-o na penúria. Era a mãe que o socorria com uns tostões. Também Lopes Graça, professor de piano e composição na Academia de Amadores de Música, o ajudava, dando-lhe lições de graça e integrando-o no coro que então regia. O convívio com Lopes Graça levou-o a conhecer em 1943 Bento Jesus Caraça, de quem foi aluno ocasional na Universidade Popular, e a quem 20 anos mais tarde ainda preiteava. Não tardou a comprometer-se na política anti-salazarista, já que o recuo progressivo do nazi-fascismo, a previsível derrota das potências do Eixo, a vitória das democracias e a consolidação da União Soviética como grande potência trazia a expectativa da derrocada para breve do fascismo em Portugal e em Espanha. Com apoio material e moral de Moscovo, o Partido Comunista Português fazia por se apresentar como a única força organizada que oferecia uma resistência real à situação existente. O futuro tinha de passar por ele – dizia; por isso nos anos finais da guerra, em meios frequentados por juventude conotada com o reviralho, como eram os da Academia de Amadores de Música e os da Universidade Popular, o partido contava com uma onda de simpatia onde colhia as adesões que podia enquadrar. O jovem discípulo de Lopes Graça foi um dos que aderiu. O período activo da adesão com tanto de lendário como de escondido terá tido lugar entre o primeiro semestre de 1944 e o Verão de 1945. Além da memória que o seu autor dela deixou, não sobreviveu nos recessos da época tão esconsos como capciosos qualquer registo digno de nota dessa adesão activa.

O dissídio entre pai e filho foi tão dilacerante que a família se rasgou e o pai ficou para um lado e a mãe para outro. Coincidiu com esse período a necessidade de a família abandonar o prédio da Rua Palma, dentro da área da Mouraria a abater. Mudaram-se então, no final de 1942, para a Palhavã, perto da confluência da Praça de Espanha com o início da Estrada de Benfica, hoje Rua Lima Basto, para o último andar dum prédio de esquina, de dois andares, sem elevador, na Rua Basílio Teles, que ainda lá está, igual a tantos outros construídos na década de 30. Era uma casa nova, num bairro sossegado da periferia, com casinhas baixas, de dois andares, todas iguais, a poucos passos do Jardim Zoológico e da mata de Benfica, com o vaivém constante dos eléctricos diurnos para o centro da cidade na Estrada de Benfica. Por perto, só mesmo algumas hortas, os restos dum antigo hipódromo, os chalés hieráticos e solitários da futura Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e os terrenos carecas onde se erguia majestoso e jesuítico o novo Instituto de Oncologia. Foi nessa casa que a família se instalou, a bem dizer já sem o senhor Viriato, que só lá ia de visita, fazer contas e arreliar a mulher, o filho e as filhas – duas já então casadas e com filhos e que desde então o passaram a detestar. Uma, a mais velha, na intervenção que tem no filme de Miguel Gonçalves Mendes não se contém e grita irada: “Odeio-o! Odeio a memória dele!” Henriette gritava assim contra o pai 60 anos depois dos eventos da Rua Basílio Teles. Com os olhos verdes em fogo, ainda lhe ouvi dizer que o pai estava a arder nas profundas do inferno. Para se odiar ao fim de tantos anos desta forma e com tanta raiva é preciso que a força do mal tenha sido abrasadora. A memória, a tantas décadas de distância, é um lenitivo, nunca uma punção de dor. Alguém dizia que um demónio filtrado pela peneira do tempo se acaba sempre por metamorfosear em anjo. Não duvido mas há casos extremos em que a memória se torna um trauma insuportável. O irmão na última entrevista que deu, levantou o véu sobre as arrelias da Rua Basílio Teles (O Sol, 7-10-2006): Não me dei com o meu pai, claro. Nenhum de nós se dava bem com ele. Quando casou com a minha mãe, gostava muito dela, mas depois não sei o que aconteceu. Talvez fosse o feitio dele. Batia-lhe. Éramos quatro filhos atrás da mãe, a defendê-la do pai. Por sua vez, Cruzeiro Seixas, que procurou muito o amigo no andar da Palhavã quando ele para lá se mudou e auscultou por dentro a vida da família, afirmou sempre que naquela casa se “falava aos berros” e se “batiam as portas”.

Quem vive o inferno em tenra idade torna-se cínico como um diabo ou inocente como um anjo. Nunca conhecerá, porém, o meio-termo humano, que só se acomoda ao artifício e à ordem fria e forçada da razão, nunca às cintilações do caos.

O GATO ILEGAL

Aceder aos bastidores dum poeta autêntico é como visitar as caves dum grande museu. Estão lá arrumadas a um canto algumas tábuas esquecidas que as paredes já não comportam. Em ocasiões especiais vêem a luz do dia e mostram-se então tesouros de estimação que emprestam novo sentido ao que as rodeia. Assim a bagagem secreta dum poeta recompõe as suas letras e põe um raio de oiro no que antes se apagara. Temos a sorte de possuir a chave que nos permite abrir a porta da antecâmara onde Mário Cesariny guardou alguns dos seus segredos. Há alturas em que não bastam os poemas dum autor, sobretudo se são indistintos; é preciso conhecer a tralha que lhe associou, as leituras e as reflexões que fez, as escolas e os autores que correu e amou, para se perceber como se deu a sua evolução e se processou a génese da sua idade madura.

Na nova casa, o meu biografado ocupou o quarto em frente da entrada, com duas janelas para a rua, onde instalou cama, livros e piano. Era a cela nua de Chopin num pobre povoado das Baleares! Ou numa gruta das Berlengas! Há quem se lembre dele a tocar como um doido, de janelas abertas, no Verão, até altas horas da noite. Ao alto da Praça de Espanha já se lhe ouvia o piano a irromper do silêncio, que ali, numa noite quente de Estio, com as estrelas a cintilar na escuridão do céu, os ralos a grilar na palha seca dos campos que ainda havia por perto, e a linha de comboio ao fundo, era no início da década de 40 do século XX quase campestre.

Numa carta a Cruzeiro Seixas (7-9-1943) confessa que, não obstante as tergiversações a que a criação o obriga, conduzindo-o por onde não deseja, é o classicismo como concepção harmónica das partes que o atrai e se lhe apresenta como a expressão ideal em arte. À imagem dum sistema fechado em que os planetas giram em órbitas regulares à volta da sua estrela, o clássico é o que vem depois. Reordena e estabiliza a desordem da criação inicial numa nova forma de equilíbrio. Supõe a beleza como meta final e a forma como processo. É uma arte da consciência e da superfície, toda ela fruto do trabalho e da fidelidade a uma direcção, a um equilíbrio estável e ordenador. Ora o curso ziguezagueante que o jovem Cesariny conhecia, e que melhor o caracterizava, não parece compatível com a atracção pelo clássico, que lhe pode ter sido instilada pela leitura que então fez – era inevitável – das poesias de Fernando Pessoa e dos heterónimos. Seja como for, o aprumo frio e áspero da forma acabou por lhe marcar uma parte da criação poética da época a que teremos ainda ocasião de regressar, pois foi ela que o autor escolheu como ponto de partida da sua obra publicada, quer dizer, aquela que entre as suas primícias de 1942-44 ele decidiu salvar da destruição.

Numa outra carta a Cruzeiro Seixas (21-8-1944), e numa época em que se assume já como poeta, pelo menos para os dois amigos mais próximos, Cruzeiro Seixas e Fernando José Francisco, acabou de ler Irene Lisboa e Vitorino Nemésio e não resiste em apreciá-los. São singularmente ricas as suas considerações críticas sobre a experiência poética de Irene Lisboa, uma mulher que publicava com um nome masculino, João Falco, e que por isso só podia desagradar ao ditador do Terreiro do Paço. Que diz ele? Que Irene Lisboa comete o milagre de escrever uma poesia sem técnica, ou com uma técnica de tal modo reservada e escondida que não se vê. É assim possível exprimir uma emoção que em geral os poetas muito dotados de estilo não conseguem, já que a linearidade escultural da forma se sobrepõe ao alvoroço da comoção. Eis como ele o diz (Cartas de M.C para C.S., 2015: 51-53): A João Falco não interessa, segundo me parece, a forma nem o estilo. Escreve e é tudo. No entanto eu vejo nela a autêntica e tão rebuscada poesia pura, sem disfarces nem enfeites e essa maneira é tão sincera como perigosa. Pois o que salva o pintor, o músico, o poeta, não é ainda e sempre a forma? (…) Ora é isto mesmo que nenhuma atenção merece à João Falco. Fala sem ligar meia ao estilo, à forma, à beleza, a nada. Nela nem sequer o esforço para dizer tudo. Se saiu bem, se não saiu, melhor. (…) Nos seus versos nenhum subterfúgio ou expediente, nenhuma técnica que justifique a palavra “arte”. (…) Tal abandono, tecnicamente perigoso, eleva-a por vezes a um estado emotivo tão grande que assombra.

Na altura em que formulou estes juízos, o meu biografado acabara de fazer 21 anos, aniversário simbólico, já que marcava na época a chegada à idade adulta. O que impressiona é a maturidade de reflexão sobre o fenómeno poético. Não que tenha lido tudo ou mesmo muito – numa carta a Cruzeiro Seixas (1-12-43) confessa ainda assim conhecer autores como Jane Austen, Henry James, Gide, John dos Passos, Thomas Mann, Huxley e Steinbeck – mas tem uma segurança de análise e um léxico que lhe permite compreender com clareza e um indiscutível alcance universal o fenómeno poético. Está consciente que em arte a emoção exige um suplemento de forma e que é nesta que o artista se revela e se trai. Possui assim as chaves que lhe dão acesso a decifrar qualquer poema e qualquer criação artística. Emoção e forma, termos que permutam aqui com arte e vida, permitem-lhe assim tomar o caso de Irene Lisboa por excepcional. Trata-se duma poesia sem qualidade formal, o que segundo o sistema do jovem crítico só por tal motivo estaria condenada a não existir. O milagre está em que, por via dessa negação da arte e da forma, negação que é um processo de consciência e não a expressão duma inabilidade, os poemas de João Falco são capazes de tocar a pura poesia que outros poetas com muito mais estilo e forma tentam em vão alcançar. Há nesta serpente que morde a cauda algo de premonitório em relação à experiência poética ulterior do autor da carta, também ele maximamente interessado em negar de forma consciente e sob vários nomes a forma – ou a forma pela forma.

Mas não é isso que para já aqui importa. Por ora interessa notar que alguém tão dotado e tão seguro no campo da leitura crítica, tão consciente dos valores universais que constituem a experiência criativa e com um léxico analítico tão apropriado ao encadeamento da sua expressão, não podia estar longe de se revelar em letra redonda como crítico. De feito, não foi preciso esperar um ano para o encontrar a subscrever textos críticos, se bem que na crítica de arte, num suplemento artístico, “Arte”, dum vespertino portuense, A Tarde.

Antes de observarmos esse conjunto, o primeiro que ele deu a público, sua estreia absoluta em letra de caixotim, regresse-se por um momento ao grupo da escola de artes decorativas António Arroio e ao Café onde se reunia – o Herminius. Todos os componentes do círculo estavam perto dos 20 anos; todos se interessavam pela arte e pelos seus problemas; todos praticavam a pintura, o desenho e a escultura, cuja formação seguiam na escola; todos liam com paixão – alguns chegaram a ser vexados por roubarem livros na desaparecida livraria Portugal, na esquina da Rua do Carmo com a Rua de Santa Justa. Cinco deles – Júlio Pomar, Marcelino Vespeira, Pedro Oom, Fernando Azevedo, José Maria Gomes Pereira – organizaram mesmo em 1943 uma exposição dos seus trabalhos pictóricos num quarto da Rua das Flores, ao Chiado. Os debates entre eles eram acesos. Precisavam de se perceber e de saber para onde queriam ir; tinham de se posicionar ante as correntes artísticas e os grupos do tempo e do espaço português, antes de mais toda a parafernália que vinha do princípio do século, como Orpheu e Presença, com muitos membros ainda activos e que todos os dias se mostravam, subiam o Chiado, frequentavam os cafés, faziam exposições, editavam livros, surgiam nas páginas dos jornais a dar entrevistas e a subscrever artigos. Eram então em Portugal a arte conhecida e até promovida em termos oficiais através do secretariado de António Ferro. Almada Negreiros, que tinha um nome quilométrico que chegava a Madrid, chegou a passar pela exposição do grupo na Rua das Flores, comprando um desenho a Júlio Pomar, um dos mais novos do círculo, então com 17 ou 18 anos.

Outra corrente então viva, se bem que numa marca não oficial e apenas nascente, era o neo-realismo. Fora surgindo, deixando os subterrâneos, na segunda metade da década de 30 como reacção ao esteticismo clássico e modernista de Presença e às vanguardas ultra-modernistas dos primeiros anos do século. Tinha antecedentes nas sobrevivências e nas metamorfoses do naturalismo oitocentista, que nunca desaparecera de todo e se mantivera activo na literatura operária da primeira República donde saíra um escritor tão afirmativo e surpreendente como Ferreira de Castro. Os romances de Alves Redol e Soeiro Pereira Gomes e depois o aparecimento duma nova geração coimbrã, a do Novo Cancioneiro, surgida em 1941, consolidaram a nova corrente, dando-lhe um estatuto de primazia e afirmando-a como a mais promissora novidade em arte. Em Lisboa, na Academia de Amadores de Música, interpretavam-se compositores soviéticos como Davidenko e Chostakovitch, que seguiam as directivas do realismo socialista, que por sua vez haviam servido de base à afirmação do neo-realismo português no início da década de 40. Ora a Academia de Amadores de Música e o grupo do Herminius, por muitas diferenças que mostrassem de forma, eram vasos comunicantes, cujos líquidos regulavam sempre pela mesma altura. Basta isto para justificar por si só a adesão do grupo ao neo-realismo e às acções políticas correlativas – luta contra o fascismo e apologia indefectível da União Soviética.

Esta adesão aconteceu no ano de 1944, que foi ainda aquele em que o meu biografado, à beira de chegar à maioridade, perdeu o vínculo à escola e ficou entregue a si mesmo, seguindo lições e passos de Lopes Graça e dando adesão ao Partido Comunista. Era um rapaz com excesso de dom e paixão para poder seguir o curso vulgar da existência, que se resume nas sociedades clássicas e modernas à rotação dum eixo, em torno do qual giram os dois bens essenciais da vida social histórica – família e trabalho. Tal como o jovem Antero quando fechou o curso de leis em Coimbra se sentiu incapaz de seguir uma carreira de juiz ou de administrador, também o Cesariny que chegou à maioridade no ano de 1944 achou impensável empregar-se num banco, numa secretaria ou num balcão de loja, ao mesmo tempo que procurava uma pequena do comércio ou das secretarias para ter filhos. Era esse o destino comum dos rapazes que tinham então a sua idade e se procuravam livres dos pais; não podia ser o dele, que tivera já várias paixões homossexuais, uma delas, absorvente e quase mística, cantada nos versos que copiou e enviou a Cruzeiro Seixas, e que afastara sempre de si o jugo paterno. O heterossexual estava para ele demasiado ligado à figura paterna – Cruzeiro Seixas sempre contou que Viriato Vasconcelos meteu o filho adolescente num quarto com uma prostituta, o que o desgostou para sempre – para o poder aceitar e seguir. Do mesmo modo, um emprego de secretaria ou de balcão nada mais era para ele do que um desperdício clamoroso do entusiasmo em que fervia. As acções musicais de Lopes Graça, então com um poder de atracção muito grande sobre a juventude, o Partido Comunista e a defesa dos propósitos da nova arte, o neo-realismo, pareceram-lhe empresa suficientemente grande e entusiástica para aplicar e merecer o fogo do talento que nele ardia.

No grupo que se reunia no Café Herminius surgiu a possibilidade de se organizar e manter um suplemento cultural num vespertino do Porto. À cabeça surgia Júlio Pomar, então a estudar na capital do Norte, mas sempre em contacto com o restante grupo de Lisboa. Coube-lhe dirigir a folha, “Arte”, que se começou a publicar aos sábados no início de Junho de 1945, integrada no jornal A Tarde, quando acabavam de ter lugar em Lisboa e um pouco por todo o país as manifestações populares de regozijo pela capitulação incondicional da Alemanha. Dos colaboradores, Júlio Pomar era o único que havia já comparecido nas páginas do jornal. A maioria – Pomar, Vespeira, Azevedo, Cesariny, Oom, Fernando José Francisco, José Leonel – saiu do círculo que se reunia no Café da Almirante Reis e é de crer que muita colaboração resultasse dos debates que entre si mantinham. O primeiro linguado de Cesariny apareceu a 30-6-45, no quarto número do suplemento e a sua presença manteve-se a partir daí regular até ao final da folha. O derradeiro, o sétimo, surgiu quatro meses depois, a 20-10-45, no vigésimo suplemento “Arte”, fechando o jornal seis dias mais tarde, numa sexta-feira, talvez por insolvência. Durou 290 números. Com excepção do último texto, “Nota sobre 3 músicos”, consagrado à música soviética, todos incidem sobre pintura, embora muitas considerações feitas possam ser aplicadas à arte em geral. Este jovem tinha uma formação exigente e possuía um rico e variado chaveiro que lhe dava acesso à compreensão universal dos fenómenos artísticos, o que não significa que estes textos não apareçam manchados por afectações e insuficiências, que levarão a que o seu autor mais tarde os arrume como “bastante maus” (“Tábua”, Mário Cesariny, 1977: 45). Os seis artigos obedecem a uma lógica interna, a um fio pré-estabelecido, e vão-se sucedendo como peças autónomas duma construção que só no final completa o seu sentido. Cada um deles é só um ponto do conjunto mais geral.

Em resumo dizem o seguinte: a arte do presente é individualista e está divorciada do público, que lhe voltou costas (“O Artista e o Público”, 30-6-45); é preciso conhecer os movimentos artísticos do século XX, como o cubismo e o futurismo, que fizeram uma revolução estritamente formal, no campo técnico, sem mexer nas ideias, para se perceber como se chegou à actual situação (“Futurismo e Cubismo” I e II, 21-7-45 e 29-7-45); há que descobrir a realidade, “as verdades do tempo”, abandonando a excessiva preocupação técnica para humanizar a arte e reconciliá-la assim com o público (“Aprendizagem na Arte”, 18-8-45); a obra plástica do mexicano José Clemente Orozco (1883-1949) é para o jovem crítico exemplo duma pintura evoluída, em que as aquisições formais inovadoras vão a par duma interpretação firme da realidade histórica, contribuindo para a libertação da humanidade e para a morte das tiranias divinas e humanas (“Orozco”, 15-9-45); a pintura nova é pois uma realização técnica inovadora que não deixa de lado o carácter humano da realidade – esta pintura nova está já a ser realizada em Portugal por “um neo-realista de Lisboa” (“Carácter duma pintura nova”, 6-10-45).

Pelos cruzamentos que mais tarde irão chegar, paga a pena a acrescentar que nem surrealismo nem André Breton eram ignorados do jovem crítico, embora o conhecimento que então tinha dum e doutro fossem de superfície e apenas elementares. No segundo texto dedicado a cubismo e a futurismo, alinha outros movimentos artísticos que enfileiram no mesmo erro dos dois – arte formal, sem dimensão humana e lição histórica. Neles comparece o surrealismo, então chamado nas alusões que lhe são feitas em Portugal, raras e de ocasião, “sobre-realismo”, nome que o jovem crítico d’ A Tarde adopta. Também Pedro Oom, em texto publicado na mesma época e no mesmo lugar (“Nota sobre o neo-realismo nas artes plásticas em Portugal”, 25-8-45) alude ao surrealismo. De resto, Mário Cesariny conhecia desde 1943 António Pedro (carta a Cruzeiro Seixas, 1-12-43), que desde 1940 fazia uma pintura de semelhança surrealista, com uma exposição em 1940, na Casa Répe, ao Chiado, com António Dacosta e Pamela Boden, e que parte do grupo da escola do bairro da Estefânia terá conhecido ou até visitado. Demais, o décimo primeiro número do suplemento “Arte” (18-8-45) tem na cimalha frase de André Breton – “Trata-se, no entanto, sempre da vida e da morte, do amor e da razão, da justiça e do crime. A partida não é desinteressada!” –, escolhida e traduzida por certo pelo coordenador. Mostra, todavia, que o nome do fundador do surrealismo era dito e ouvido no círculo do Café da Almirante Reis.

Outro ponto que merece atenção nos primeiros textos de Mário Cesariny é a referência a “um neo-realista de Lisboa”. Sucede isso no texto sobre a “nova pintura”, o sexto, em que se define o sentido geral do conjunto, se deixarmos de lado aquele derradeiro sobre os três músicos soviéticos. Não interessa tanto saber quem se escondia sob essa designação capciosa de “neo-realista de Lisboa” – é certo tratar-se de Fernando José Francisco – como perceber que se estava então a desenhar uma escola distinta da de Coimbra dentro do neo-realismo e que a teorização de Mário Cesariny era como que a sua voz pública, o seu primeiro sinal. Isto mostra a consciência que o grupo tinha da individualidade e da diferença dos seus contributos dentro do novo movimento. A folha portuense pode ser vista como o ponto de arranque de artistas como Pomar, Vespeira, Azevedo, Domingues e Fernando José Francisco. É nela que publicam os primeiros textos e dão a ver ao público as primeiras reproduções dos seus trabalhos, antecipando aqueles que exporão na 2.ª Exposição Geral de Artes Plásticas (1947), que marcou a afirmação do neo-realismo pictórico em Portugal. Ao tempo do suplemento “Arte”, o que existia da escola neo-realista estava acantonado na alta de Coimbra e no sector das letras, com uma colecção de poesia e outra de prosa. Em termos pictóricos, o que podia ser inserido dentro da corrente eram só talvez os trabalhos a cor de Manuel Ribeiro de Pavia, vizinhos das velhas e estáticas gravuras da literatura de cordel, a que se juntavam alguns desenhos de Álvaro Cunhal. Estava ainda por forjar de forma inequívoca a expressão plástica do novo movimento, que só surgirá em força à luz do dia com a exposição atrás indicada.

O meu biografado não veio então à liça como pintor ou artista plástico – não há uma só obra sua reproduzida nas páginas do suplemento, embora se saiba que desenhou e pintou vários quadros, um deles, “Quando o pintor é um caso à parte”, perdido e reconstituído em 1970 – mas como o teórico das realizações do grupo de Lisboa. É ele que publica os textos mais densos e consequentes deste novo broto. E fá-lo como se viu com um sentido geral da construção, em que cada peça marca com elegância e reserva um ponto de avanço sobre a anterior. Escusa-se a ser directo – não fala uma única vez em neo-realismo – e a impressão que temos é que não é tanto a censura exterior e oficial que assim o determina, até porque no final da guerra ela aliviou o seu crivo, mas a linha interior do seu pensar. Depois deste primeiro esforço, centrado nas artes plásticas, que são o lado mais formal da experiência humana por aquilo que ostentam, não é de estranhar que o jovem crítico tenha procurado desenvolver o seu labor de teorização, abalançando-se a tomar a literatura por reflexão. Era na literatura que o novo realismo se manifestara até aí de forma mais evidente e ruidosa, com a publicação de versos e de romances em prosa e com o surgimento de nomes que batiam o pé e pediam atenção. Era ainda no fio da literatura que o jovem crítico se encadeava e debatia com os versos que lia e escrevia desde pelo menos 1941.

Organizou a sua nova reflexão em sete notas, que deu a lume numa revista efémera (“Notas sobre o neo-realismo português”, Aqui e Além, nº 3 e nº 4, Dezembro 1945; Abril 1946). É um texto do maior significado para se perceber o seu ponto de arranque em literatura. Os textos anteriores, publicados entre Junho e Outubro de 1945, têm a elegância duma linha melódica de fuga para o silêncio – mas têm também o peso dum sistema de ideias na insistente afirmação do humanismo e não da forma como bitola de avaliação em arte. Há neles uma reacção anti-formal muito consciente, depreciando os movimentos de vanguarda do início do século XX, que se lhes dá novidade numa cena artística que vivia desde o final do século XIX extasiada de esteticismo também lhes retira largueza de compreensão. Os novos textos libertam-se do equívoco do conteúdo, que é disso que se trata quando se fala das premissas do tempo e da história. São por isso textos mais amplos, mais livres, mais dinâmicos. Assumirem a teorização directa dum movimento artístico muito recente ajudou-os a darem um pequeno passo para lá do lugar-comum da arte comprometida, pecha em que o seu primeiro conjunto se mancha. Desta vez o ponto da reflexão desloca-se para fora do campo de observação e os textos surgem numa posição mais ajustada a um terreno pessoal. Ao tomar o neo-realismo como “a expressão e a conquista duma realidade mais geral”, o enunciador não renuncia nem à crítica do individualismo nem à secundarização da forma, mas deixa em aberto um caminho imprevisível, ainda por fazer. O neo-realismo era em literatura demasiado recente para o novel crítico aceitar como definitivas, e até como expressão daquilo que do movimento se podia e devia esperar, as obras até então conhecidas. Essas obras padeciam dum mal: recorriam aos meios que em teoria combatiam. Faziam assim uma literatura nova com processos velhos. Logo, estavam por criar as obras representativas da nova corrente, que seriam também as mais maduras.

Mesmo com todas as condescendências, é aqui que pela primeira vez se desenha com clareza um neo-realismo contra o neo-realismo, quer dizer, um neo-realismo desenvolto e adulto contra um neo-realismo embrionário e visto como insuficiente. Eis o ponto mais complexo deste primeiro Mário Cesariny. Desenvolvê-lo-á na criação poética a que se entregou nesta época e com uma largueza de meios que faz figura de inesperada em meio tão acanhado como o do novo humanismo, eufemismo aceitável para as directivas de aço que vinham de Moscovo. Nos textos publicados no Porto começa-se a desenhar uma escola de Lisboa por contraste com a de Coimbra, mais limitada. Como quer que seja, essa nova escola não é de todo explícita nos textos publicados no Porto, ao passo que a situação dum neo-realismo mais avançado que o existente é o nó crucial deste conjunto vindo a lume na revista Aqui e Além. Não custa tomar estas notas como vizinhas daqueles textos críticos com que Fernando Pessoa se estreou na revista A Águia (1912) – e que pela mão de Álvaro Ribeiro acabavam de ser republicados em livro, A nova poesia portuguesa (1942), opúsculo que o jovem crítico de 1945 decerto leu e meditou. O papel mediador que o jovem crítico quis então ter junto da literatura neo-realista parece coincidir com aqueloutro que o autor de Mensagem pretendera reger no seio da nova poesia saudosista.

Observe-se agora a criação poética de Cesariny neste período. O que se conhece só mais tarde veio a lume, pois na época nada transpareceu. Essa criação apareceu pela primeira vez, mas só em parte, no livro Nobilíssima visão (1959) e no volume antológico Poesia – 1944-1955 (1961). Neste apareceu como “Poesia Civil” – civil pelo compromisso que então teve com as indicações da III Internacional e civil pela adesão ao neo-realismo, que era uma estética de pronta decisão cívica – e daí o tópico anti-formal. A “Poesia Civil”, como surgiu em 1961, era constituída por quatro livros: “Políptica de Maria Klopas, dita Mãe dos homens”, “Nicolau Cansado escritor”, “Um Auto para Jerusalém” e “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos”. Ao conjunto destes quatro livros é preciso juntar os poemas de “Nobilíssima visão”, surgidos dois anos antes, e “Romance da praia de Moledo”, este em cruzamento com “Loas a um rio”, vindos a lume numa colectânea posterior, Burlescas, teóricas e sentimentais (1972), título que foi usado para cobrir parte da “poesia civil” (“Loas a um rio”, “Romance da praia de Moledo” e “Políptica de Maria Klopas”). Nos arranjos finais, Cesariny distribuiu a “poesia civil” e as primitivas “Burlescas, teóricas e sentimentais”, que na primeira metade da década de 40 se terão chamado segundo Pedro Oom “Líricas, bucólicas e sentimentais”, por dois livros, Nobilíssima visão (1991) e Manual de prestidigitação (1981; 2005) – o primeiro contendo os poemas de “Nobilíssima visão” propriamente dita, de “Nicolau Cansado escritor” e ainda “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos e “Um auto para Jerusalém” e o segundo “Romance da praia de Moledo” e “Visualizações”, onde estão as “Loas a um rio” e poemas dispersos, alguns aparecidos na primeira edição de Nobilíssima visão (1959).

Todo este conjunto foi orquestrado entre 1942 e o final de 1946. Há pois duas fases distintas neste primeiro período da criação poética de Cesariny. Um primeiro que vai de 1942 a 44 e onde se incluem “Loas a um rio”, “Romance da praia de Moledo” e “Políptica de Maria Klopas”; e um segundo, de 1944 a 46, onde se incluem os restantes poemas, o último dos quais, “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” é já do final do ano de 1946. O primeiro subconjunto é o que segundo Pedro Oom se chamou de “Líricas, bucólicas e sentimentais” e foi segundo testemunho do mesmo Oom e de Luiz Pacheco apresentado a João Gaspar Simões para leitura, sem que daí resultasse nada de conclusivo. É anterior à adesão ao neo-realismo e à entrada no Partido Comunista – corresponde à fase cimeira do Café da Almirante Reis e ao período final da escola das artes decorativas. Parte da sua significação coincide com o que se disse atrás dos poemas enviados por carta ao amigo Seixas. São poemas em que as palavras giram em órbitas regulares à volta da sua estrela e a forma tende à estabilização. É o período em que o jovem Cesariny aceita o clássico como supremo ideal estético. Já vimos que isso não se fez senão em contradição com a experiência mais funda e pessoal do criador, que era todo ele impulsivo e negro como o realismo de Dostoiewski podia ser. Por isso, poemas, como “Arte poética” e “Corneta”, integrados no “Romance da praia de Moledo”, e aceitando que os poemas são de feito desse período inicial como tudo leva a crer, pouco têm a ver com a beleza, com a forma lapidada e fria, com a luz e o vitral hialino do clássico. Não há neles nenhuma concepção de harmonia regulada e estável. É antes a crueza mas também a inocência da transgressão, aquilo que se poderá chamar a agressão contra a harmonia e a laceração da forma, que os motiva. A primeira parte do poema “Arte poética”, com subtítulo de “métrica”, é uma paráfrase ritmada, inspirada talvez nas lengalengas infantis de origem popular, duma oração cristã, o Padre-Nosso, cujo ingénuo efeito musical, fruto dum ouvido treinadíssimo pelo solfejo, não esconde, antes espicaça, um burlesco de infracção, que se ajusta na perfeição ao propósito do poema – restituir o som e o sentido da poética. Leia-se a estonteante abertura (2017: 32): creio em deus pá’/ um dois três quá’/ tod’ poderô’/ um dois dois três (…).

O mesmo se deve dizer para “Políptica de Maria Klopas”, um conjunto de dez poemas, que representa o momento de passagem para a fase da “poesia civil”, pois terá sido já composto em 1944, numa fase vizinha, se é que não coincidente, com adesão ao neo-realismo. Este painel de Maria Klopas, uma figura bíblica, citada num versículo do Evangelho de João, surge como o primeiro sinal da capacidade construtiva do poeta. Fizera até aí pequenas composições singulares, com notações lírico-jocosas, mas sem finalidade dramática. Com estes dez poemas cria um primeiro conjunto narrativo, que recria poeticamente um nódulo histórico-bíblico, a mãe de Jesus e a sua ligação a Eva, de que Maria Klopas (ou Maria Klophas) é no poema a dupla hipóstase. Nas várias versões que se conhecem do conjunto – o painel apareceu pela primeira vez na antologia de 1961, foi depois republicado na antologia de 1972 e finalmente integrado nas edições finais de Manual de prestidigitação (1982; 2005) – percebe-se uma linha de evolução no sentido duma maior dramatização do conjunto, com a introdução de didascálias de cenografia musical e a atribuição dos poemas a vozes distintas. Como quer que seja, este conjunto tem alguma coisa dum auto de Natal invertido, primeiro na nudez das suas queixas mudas duma mulher que se vê projectada para um destino que não foi por si escolhido – maria klophas/ não percebeu/ mas perguntar/ não se atreveu (2017: 49) – e depois no esquecimento com que o mundo a amortalha sem verter por ela uma seca lágrima. A ideia dum auto natalício às avessas, carnavalesco, acentua-se nas versões finais com “as estridências monocórdicas” da orquestra final e o apêndice burlesco da “Cantiga de São João”, cuja missão é dinamitar a seriedade do mundo num momento de assumida loucura ao mesmo tempo que subverte em direcções inusitadas a quadra popular.

Atente-se agora no segundo conjunto desta primeira fase da sua poesia, aquele que com toda a propriedade corresponde à ideia duma “poesia civil”. Fazem dele parte os seguintes livros, todos escritos já depois da adesão ao neo-realismo e contemporâneos da publicação dos linguados críticos no jornal A Tarde (1945) e na revista Aqui e Além (1945- 46) que o leitor já conhece: “Nicolau Cansado escritor”, “Nobilíssima visão”, “Um auto para Jerusalém” e “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”. Peças maiores na criação do autor, merecem uma observação de pormenor, quer pelo valor intrínseco que apresentam, quer para se perceber questões contextuais das correntes que então se agitavam e foram determinantes para a evolução e até para o parto da sua poesia adulta mais sazonada. Esses livros são afinal a expressão prática do neo-realismo evoluído em que o seu autor pensava quando deixou em aberto nas suas notas críticas do final de 1945 o surgimento próximo duma escola neo-realista larga e madura, capaz de superar as limitações do embrião neo-realista que então existia em Coimbra.

Mário Cesariny recebeu e teorizou o neo-realismo duma forma literal, não se sabe se por uma estratégia de colagem à lógica do público ou se por uma operação essencial e exclusiva à gnoseologia do real. Porventura uma e outra tiveram acção prática e conjugaram-se para o resultado final, que surge como soma feliz de duas potências desavindas. Tal como o pensou na conclusão das notas de 45/46, o neo-realismo foi por ele definido como expressão duma “nova realidade”. Daí a forma literal, que não é aqui um sentido único, fechado, linear, mas tão-só fidelidade à letra. Ora a letra é uma incisão, cuja crosta esconde uma vasta antecâmara, onde, além de múltiplas direcções simbólicas, se antecipam muitas realizações futuras. A palavra “amigo” tal como surge nos cancioneiros medievais sobreviveu a séculos de literalidade e talvez consiga galgar o derradeiro obstáculo, o do dilúvio das mentes digitais, para ao menos fazer parte duma paleontologia do grande e louvável sol chamado amor que outrora moveu o sol e as outras estrelas.

Diz o novel crítico na nota de remate (Aqui e Além, n.º 4, Abril, 1946): “Neo-realismo. Traduzimos: expressando uma nova realidade.” Para se expressar uma nova realidade são sempre precisos processos novos. Estes novos meios de captação duma realidade ainda desconhecida que cabia ao neo-realismo dar forma, e cuja dialéctica é reconhecível nos termos então comuns do novo humanismo, quer dizer, colectivo versus individualismo, são o coração da nova arte e aquilo que falta aos escritores de Coimbra. Tentam estes captar a nova realidade com meios de natureza individual, típicos da arte do passado, e por isso falham. É muito curioso que a criação poética de Cesariny se tenha fundamentado na constatação dum falhanço. Ele pede à escola de Coimbra meios novos que ela não pode dar e por aí mesmo rasga para si um horizonte novo à criação. A percepção duma falta é o primeiro momento da sua superação; tomar consciência do ausente é a forma mais elementar e talvez até mais adiantada de o concretizar e tornar presente. O mais singular da sua experiência poética é, todavia, o ponto de partida. Em vez de se afastar da poesia praticada pelos coimbrões do Novo Cancioneiro, como se esperaria de crítico que lhes anotou os fracassos, ele encosta-se e aproxima-se o mais possível. Está aqui a primeira cambalhota vistosa da poética cesarinesca, que marcará a novidade circense dos seus processos. Trata-se duma estratégia ardilosa, contraditória mas eficaz, uma aproximação que é afastamento máximo, um plano destinado a saturar e a exaurir os meios usados pelos poetas da época, para melhor expor a sua estreiteza e os seus ridículos, selando assim em definitivo o seu caminho e levando os poetas ulteriores a rumarem a outras paragens. É de paródia que aqui se fala, na linha do burlesco que ainda antes da “poesia civil”, em poemas tão desconcertantes como “Corneta” e “Arte poética”, o poeta já chamara a si na subversão e na agressão das formas do mundo que nos são ingénitas.

Nasceram assim, na transição de 1944 para 1945, por um processo de saturação extrema, os poemas e as prosas de “Nicolau Cansado escritor”. Vieram a público pela primeira vez na antologia de 1961, para em parte voltarem a ser republicados na antologia de 1972, integrando mais tarde, com algumas alterações, embora insignificativas, as duas edições finais de Nobilíssima visão (1976; 1991). Tal como apareceu na primeira edição o conjunto é composto por duas notas iniciais, “Nota do fiel depositário” e “Em torno da poesia de Cansado”, assinadas respectivamente pelo “fiel depositário” e por Marília Palhinha, e por nove poemas da autoria de Nicolau Cansado.

Quem é este Cansado? Autor e personagem textual criada por Cesariny – na edição de 1976, fica-se a saber que tem por nome completo Nicolau Rosendo Gastendo Cansado –, de quem a biografia em verso jâmbico da autoria de Papuça de Arrebol se perdeu em 1944. É o “fiel depositário” – a partir da edição de 1976 chamar-se-á Araruta Província – que nos dá esta informação na nota inicial, ao mesmo tempo que informa que a obra em prosa de Cansado, superior à obra em verso, se perdeu também. Sobraram apenas os poemas que se dão à estampa, havendo suspeita de existir um outro conjunto de versos, “um feixe de ditirambos ao ‘pobre Federico’”, datado do Verão de 1943 e cujo paradeiro se desconhece (a partir da edição de 76 este conjunto ganha o nome de “Ditirambos hispanos”). Segue-se o estudo de Marília Palhinha, que o prefaciador apresenta como “incansável polígrafa e companheira do poeta, D. Marília Palhinha” e que passará a partir de 76 a “incansável polígrafa e amiga do poeta, Professora Doutora Marília Palhinha”. Surgem por fim os poemas conhecidos de Cansado, que se manterão ao longo das edições do livro (1961; 1976; 1991) com pequenas alterações, em que sobressaem a introdução de dois novos poemas – um dado por perdido, “Fantasia gramática e fuga (com eco)”, e outro, classificado por Palhinha em 1970 como “belíssimo”, “Poema bão”, restituído por Francisco José Tenreiro pouco antes da sua morte, ocorrida em 1963.