LUIS DOLHNIKOFF

Luis Dolhnikoff (São Paulo, 1961) é autor de Pãnico (São Paulo, Expressão, 1986, apresentação Paulo Leminski), Impressões digitais (São Paulo, Olavobrás, 1990), Lodo (São Paulo, Ateliê, 2009), As rugosidades do caos (São Paulo, Quatro Cantos, 2015, apresentação Aurora Bernardini, finalista do Prêmio Jabuti 2016), Impressões do pântano (São Paulo, Quatro Cantos, 2021), A menina que media as palavras (São Paulo, Quatro Cantos, 2013), O momisgáfaro (São Paulo, Quatro Cantos, 2024) e O fim do mundo ocidental, no prelo [poemas]. Como crítico literário e articulista, colaborou com os jornais O Estado de S. Paulo, A Notícia, Diário Catarinense, Gazeta do Povo, Clarín e Folha de S. Paulo, as revistas Sibila e Babel e as publicações eletrônicas Sibila, Germina, Digestivo Cultural e TriploV. Entre 2006 e 2014, foi articulista de política internacional na Revista 18, do Centro de Cultura Judaica de São Paulo. Trabalha atualmente em suas Memórias de um ex-estúpido.

A famosa tela de Goya Los Fusilamientos del 3 de Mayo de 1808 não é famosa, como muitos creem ou querem crer, por retratar o martírio heroico de heroicos mártires espanhóis pelos invasores/opressores franceses. Mas por sua luz – materializada na camisa branca da figura de braços erguidos à esquerda, que enfatiza, pelo branco e pelos braços, sua centralidade visual (pois não composicional) e dramática (relativa à encenação de uma ação). Esses braços são polissêmicos, significando ao mesmo tempo desespero, rendição e súplica – portanto, esperança e desesperança. E porque tudo é inútil (os tiros estão sendo disparados, no eterno gerúndio que é o próprio quadro), tudo é útil para criar o patético da cena (de páthos, sofrimento, de onde paixão, compaixão, empático).

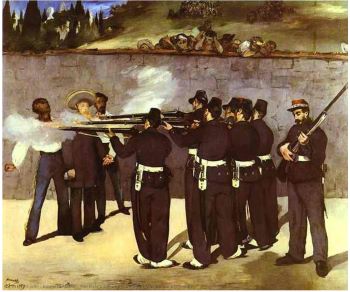

Comparar aclara. L’Exécution de Maximilien, de Manet, é um quadro em tudo semelhante. A composição é a mesma. Há um pelotão de fuzilamento à direita, a situação (e o momento) do tiro e uma pessoa no instante de ser atingida à esquerda, também de camisa branca. Tudo é (quase) igual. Não bastasse a composição, também o tema (a despeito da diferença de quem se fuzila, trata-se de um fuzilamento).

Mas tudo é diferente. A dessemelhança está em que Goya, um dos principais precursores da arte moderna (incluindo Manet), faz o que a arte moderna mais faz, e faz de melhor, e de certa forma a define: a exibição, a evisceração, a materialização de seus meios.

A pintura moderna não esconde que é pintura, ao contrário. Pense-se nas pinceladas evidentes dos impressionistas, nas cores arbitrárias de Van Gogh, nas perspectivas múltiplas do cubismo. Tudo o que o academicismo e, em grande medida, também o realismo representado por essa tela de Manet, não queriam. O realismo de Manet, aqui, é cinza, fatual e metaforicamente. O “expressionismo” avant la lettre de Goya é explosivo – como uma bomba ou um tiro. Ele está nos traços marcados e marcantes do personagem principal; no seu gesto expansivo; na forte concentração de luz no branco da camisa reverberando e reforçando por contraste a profunda escuridão da opressiva noite acima; no intenso claro-escuro; nas cores quase em cor. Há uma diagonal formada pela mancha branca da camisa e o quadrado branco semiencoberto da lanterna no chão, formando, por sua vez, um triângulo com a horizontal dos fuzis atravessando o quadro e a vertical contralateral dos atiradores, geometria da qual escapa (e com a qual contrasta) o caos de carne caída ao solo do lado esquerdo, enfatizando de maneira bruta e brutal a destruição e a morte. Nada disso existe na tela quase-similar de Manet, onde tudo é estática, onde nada é drama, dor (daí o espaço – e o tempo – para o atirador parado de pé à direita, fora da cena também por seu ângulo quase frontal). A dor e o drama não estão no fuzilamento em si, tema comum dos dois quadros. O drama e a dor estão em Goya, e não estão em Manet, em função das pinturas, não, paradoxalmente, daquilo a que elas se referem. Ao contrário de “arte pela arte” e outras velhas formulações sobre os “formalismos”, trata-se daquilo que permite, ou não, produzir (e não reproduzir) o que em uma obra de arte não é a arte em si. Na pintura só há tinta, não há dor nem drama. Mas pode haver e há, nesse Goya, e não há, nesse Manet.

Dziga Vertov e Sergei Eisenstein foram cineastas-inventores (apesar de antípodas). Suas obras exaltam a Revolução Russa e a construção do “socialismo” (na verdade, o que então se construía era o stalinismo, cujas bases foram lançadas por Lênin e, paradoxalmente, por Trotski). Muitos outros cineastas russos exaltariam depois a mesma Revolução leninista. Mas o fariam à medíocre maneira do realismo socialista. Exaltar a Revolução, o nascimento e a construção do “socialismo”, não é suficiente sequer para sustentar panfletos políticos (que pedem – os potentes – um uso potente da retórica, como é o caso do Manifesto comunista). De modo equi-valente, exaltar o fascismo não basta para excluir uma obra da história da arte. Principalmente quando ela vale igualmente em termos de invenção, de desenvolvimento da linguagem cinematográfica e de poder imagético, às obras “socialistas” de Vertov e Eisenstein – caso exato de Leni Riefenstahl. Se a obra de Riefenstahl devesse ser excluída por exaltar o nazismo, as de Vertov e Eisenstein deveriam sê-lo por exaltarem o leninismo, forma larvar do stalinismo, a coisa mais semelhante ao fascismo depois do próprio nazismo. Se, por outro lado, as obras de Eisenstein e Vertov não devem ser excluídas, apesar de exaltarem o leninismo-stalinismo, a de Riefenstahl tampouco. Trata-se de uma equação lógica, não ideológica. Deve-se discutir as diferenças (e as semelhanças) entre a Gestapo e a KGB para a definição do lugar de uma obra na história da arte? De maneira mais direta: pode um assassino escrever um bom poema? A pergunta foi feita por Otto Maria Carpeaux no título de um ensaio sobre o grande poeta (e grande assassino) francês François Villon – que é, portanto, a resposta mais que afirmativa.

A intenção, em um crime, é quase tudo (fora sua consecução): diferencia o doloso do culposo (que é quase um não-crime). Em arte, a intenção não é nada. Qual a “intenção”, o “sentido” ou, vá lá, o “conteúdo” (como se obras fossem garrafas) de uma escultura abstrata ou de um solo para clarineta? Em “Va, pensiero”, do coro dos escravos hebreus, de Verdi, ritmo e volume, um lento, outro baixo, parecem prometer e adiar, “marcando o passo”, o duplo e simultâneo incremento que afinal se dará no verso “Oh mia patria!”, demarcando o fim da evocação introdutória de suas belezas e benesses (da pátria). Mas volume e ritmo, a partir de então, oscilam. A evocação saudosa de um lugar distante o aproxima, enquanto intensifica a consciência dolorosa de sua distância. O conjunto rege a emoção do ouvinte. Verdi mobiliza significantes e significados melódicos, rítmicos, timbrísticos, vocais, corais e verbais de modo semelhante a Goya com as cores, os claros, os escuros, as formas, a disposição e a composição pictóricos nos Fusilamientos: a empatia pelo páthos; o páthos pela forma de impactar os sentidos.

Obras de arte não são garrafas, latas ou potes (ainda que estes façam parte de uma obra): não existe “conteúdo” artístico. Há significantes e significados, referentes e referências, forma e semântica, que no limite não são forma e semântica, pois, sendo-o, são unas: morfossemântica. Significado e semântica são referência: aquilo a que obra se refere. Ao que remete para além de si mesma. Daí a arte abstrata ser abstrata, do latim abstrahere, separar. Ela é separada de qualquer referência (nada tem a ver com ser o contrário de concreta). A que se refere uma mancha de tinta? A nada além de si mesma (ou seja, apenas a ela mesma). Mas não existe poesia abstrata. Ou prosa. Porque a mínima unidade formacional-informacional da linguagem verbal (com o perdão da rima pobre), a palavra, é referente por natureza: sê-lo é da natureza do signo verbal. Dito de outro modo: não há palavra com referência vazia (não considerando sílabas e certas funções, como preposições etc.). A linguagem verbal é utilitária: nasceu para comunicar(-se). A linguagem pictórica também (na arte rupestre), mas também não. Talvez. Com certeza, não para comunicar apenas. Ou principalmente. Assim como a decoração dos mais variados objetos, que nasceu com eles (em ossos, madeiras etc.). A função referente-comunicativa da linguagem verbal não tem dimensão estética. Em um grito de “Fogo!” há apenas referência (o fogo) e função (o aviso). A forma tem de se tornar relevante para tornar a linguagem verbal uma linguagem estética. Para fazer de palavras que servem para pedir pão na padaria um poema. A diferença entre um poema e um pedido de pão, ou uma lista de compras, não está nas palavras, sequer em sua disposição em linhas curtas sobrepostas, como no poema e na lista. A diferença está na sintaxe, ou seja, na articulação entre as palavras (na posição, na co-posição, na composição). A semântica se torna morfo-semântica ao se articular (codeterminar) com a forma, que semantiforma se torna. A forma é outra semântica: a semântica da forma. A forma em si não interessa (não existe: não existe forma em si – abstrata – na linguagem verbal), assim como não interessa a mera semântica (que existe: o olhar de espanto ante o fogo imprevisto é semântico, sem chegar a ser um signo).

Pode-se contar um conto. Mas não um poema: ele tem de ser recitado. Porque sua forma & sua semântica (sua morfossemântica, sua semantiforma) são o poema.

Quanto mais forte a relação morfossemântica, mais forte o poema. Quando muito forte, torna-se inextricável. Isso não pode ser percebido em linguagens plásticas, pois não se concebe traduzir uma escultura ou uma pintura. Poemas sim. E poemas muito fortes, não na opinião de algum crítico, mas na dura objetividade de suas relações morfossemânticas, são ditos intraduzíveis. Porque intraduzíveis. Porque a tradução de um poema é a desconstrução analítica de sua intrincada trama morfossemântica (sua tessitura de morfemas e semantemas) na língua e na linguagem de partida, para que se possa empreender sua reconstrução sintética, com outros elementos formais e semânticos (outros morfemas, outros semantemas, outra tessitura morfossemântica, outra semantiforma), na língua e na linguagem de chegada. A reconstrução que é toda tradução não refaz o que de fato não se desfez a não ser em análise: mobiliza elementos equivalentes em outro conjunto de signos verbais (outra língua) para integrá-los de forma e em forma também equivalentes. O original é o algoritmo da tradução. Porém um algoritmo passivo, um algoritmo em potência, que o ato de traduzir realiza (um original torna-se um algoritmo para sua tradução quando e se traduzido). Por isso traduzir é difícil. Por isso traduzir é eventualmente impossível. A dificuldade ou a impossibilidade é diretamente determinada pela força das relações morfossemânticas do original, quando não podem ser aceitavelmente desfeitas pela análise (lise) de seus elementos sem perda importante de informação irrecuperável, ou não podem ser absolutamente refeitas na síntese da tradução com recuperação suficiente de informações. Quando o podem, o poema não é forte.

Há uma arte que desarticula (ou melhor, que não articula) forma e semântica, significante e significado, referente e referência, e essa não é arte da tradução, mas a arte engajada. Ela não é a arte que se engaja na defesa de uma causa, como querem, creem e querem crer os bem-intencionados, mas mal pensados. Pois a defesa de uma causa, qualquer causa, pode ser e é feita suficiente e eficientemente em panfletos, discursos, gritos. Muda a forma, a causa e sua defesa são as mesmas. Poemas não mudam de forma sem se desfazer (a não ser na tradução, se traduzíveis: em que são de fato desfeitos, mas para ser refeitos).

A arte engajada é a que se desengaja do trato com a linguagem. A que desengaja a linguagem do trato com a arte. A que (des-)trata a arte como discurso. Discurso não é arte (a não ser a arte da retórica). Arte engajada é a que se detém (em mais de um sentido) na “mensagem” (se não se detiver inteiramente, é menos puramente engajada, sem deixar completamente de sê-lo). Para enviar mensagens há os telemóveis. Poesia engajada, no limite, não é poesia, é discurso, pois desfaz (não chega a fazer, a criar) aquilo que faz da linguagem verbal, utilitária, uma arte.

Quando a arte engajada eram o realismo socialista e seus “companheiros de viagem” (como a arte “nacional-popular”), a crítica ao “predomínio da forma” nos “formalismos” era explícita e direta. Hoje, quando a arte engajada é a arte identitária, ela é implícita e indireta, na defesa do predomínio de certo significado: a arte tem de ser identitária ou, no mínimo, “identitariamente correta”. Condenando a “forma” ou enaltecendo o significado, a arte engajada é sempre um “referencialismo”, um “semanticismo”. A referência, a semântica, não em articulação mútua e mutuamente potencializadora com a forma, mas em detrimento dela. A suficiência do significado. A forma é fraca. Se a forma é fraca, é fraca a relação morfossemântica. Se a relação morfossemântica é fraca, é fraca a arte.

Se é fraca a arte de uma época, fraca é a época.

*

[1] Alan Sokal e Jean Bricmont. As imposturas intelectuais. Rio de Janeiro, Record, 1999, p. 228.

Comparar aclara. L’Exécution de Maximilien, de Manet, é um quadro em tudo semelhante. A composição é a mesma. Há um pelotão de fuzilamento à direita, a situação (e o momento) do tiro e uma pessoa no instante de ser atingida à esquerda, também de camisa branca. Tudo é (quase) igual. Não bastasse a composição, também o tema (a despeito da diferença de quem se fuzila, trata-se de um fuzilamento).

Comparar aclara. L’Exécution de Maximilien, de Manet, é um quadro em tudo semelhante. A composição é a mesma. Há um pelotão de fuzilamento à direita, a situação (e o momento) do tiro e uma pessoa no instante de ser atingida à esquerda, também de camisa branca. Tudo é (quase) igual. Não bastasse a composição, também o tema (a despeito da diferença de quem se fuzila, trata-se de um fuzilamento). A pintura moderna não esconde que é pintura, ao contrário. Pense-se nas pinceladas evidentes dos impressionistas, nas cores arbitrárias de Van Gogh, nas perspectivas múltiplas do cubismo. Tudo o que o academicismo e, em grande medida, também o realismo representado por essa tela de Manet, não queriam. O realismo de Manet, aqui, é cinza, fatual e metaforicamente. O “expressionismo” avant la lettre de Goya é explosivo – como uma bomba ou um tiro. Ele está nos traços marcados e marcantes do personagem principal; no seu gesto expansivo; na forte concentração de luz no branco da camisa reverberando e reforçando por contraste a profunda escuridão da opressiva noite acima; no intenso claro-escuro; nas cores quase em cor. Há uma diagonal formada pela mancha branca da camisa e o quadrado branco semiencoberto da lanterna no chão, formando, por sua vez, um triângulo com a horizontal dos fuzis atravessando o quadro e a vertical contralateral dos atiradores, geometria da qual escapa (e com a qual contrasta) o caos de carne caída ao solo do lado esquerdo, enfatizando de maneira bruta e brutal a destruição e a morte. Nada disso existe na tela quase-similar de Manet, onde tudo é estática, onde nada é drama, dor (daí o espaço – e o tempo – para o atirador parado de pé à direita, fora da cena também por seu ângulo quase frontal). A dor e o drama não estão no fuzilamento em si, tema comum dos dois quadros. O drama e a dor estão em Goya, e não estão em Manet, em função das pinturas, não, paradoxalmente, daquilo a que elas se referem. Ao contrário de “arte pela arte” e outras velhas formulações sobre os “formalismos”, trata-se daquilo que permite, ou não, produzir (e não reproduzir) o que em uma obra de arte não é a arte em si. Na pintura só há tinta, não há dor nem drama. Mas pode haver e há, nesse Goya, e não há, nesse Manet.

A pintura moderna não esconde que é pintura, ao contrário. Pense-se nas pinceladas evidentes dos impressionistas, nas cores arbitrárias de Van Gogh, nas perspectivas múltiplas do cubismo. Tudo o que o academicismo e, em grande medida, também o realismo representado por essa tela de Manet, não queriam. O realismo de Manet, aqui, é cinza, fatual e metaforicamente. O “expressionismo” avant la lettre de Goya é explosivo – como uma bomba ou um tiro. Ele está nos traços marcados e marcantes do personagem principal; no seu gesto expansivo; na forte concentração de luz no branco da camisa reverberando e reforçando por contraste a profunda escuridão da opressiva noite acima; no intenso claro-escuro; nas cores quase em cor. Há uma diagonal formada pela mancha branca da camisa e o quadrado branco semiencoberto da lanterna no chão, formando, por sua vez, um triângulo com a horizontal dos fuzis atravessando o quadro e a vertical contralateral dos atiradores, geometria da qual escapa (e com a qual contrasta) o caos de carne caída ao solo do lado esquerdo, enfatizando de maneira bruta e brutal a destruição e a morte. Nada disso existe na tela quase-similar de Manet, onde tudo é estática, onde nada é drama, dor (daí o espaço – e o tempo – para o atirador parado de pé à direita, fora da cena também por seu ângulo quase frontal). A dor e o drama não estão no fuzilamento em si, tema comum dos dois quadros. O drama e a dor estão em Goya, e não estão em Manet, em função das pinturas, não, paradoxalmente, daquilo a que elas se referem. Ao contrário de “arte pela arte” e outras velhas formulações sobre os “formalismos”, trata-se daquilo que permite, ou não, produzir (e não reproduzir) o que em uma obra de arte não é a arte em si. Na pintura só há tinta, não há dor nem drama. Mas pode haver e há, nesse Goya, e não há, nesse Manet.