NUNO GONÇALVES RODRIGUES

Nicolau Nasoni e a Torre dos Clérigos no Porto (Portugal)

Índice

Introdução

Capítulo I: O Barroco

Capítulo II: A Irmandade dos Clérigos

História Biográfica

Confraria dos Clérigos de São Pedro ad Vincula

Confraria dos Clérigos Pobres de Nossa Senhora da Misericórdia

Congregação de São Filipe Néri

Mesa da Irmandade dos Clérigos do Porto

Hospital da Irmandade dos Clérigos do Porto

Coro da Irmandade dos Clérigos do Porto

Igreja e Sacristia da Irmandade dos Clérigos do Porto

Capítulo III: Nicolau Nasoni

Os Primeiros Anos: Siena

A Estadia em Malta

O Arquitecto do Porto

Capítulo IV: Igreja e Torre dos Clérigos

Conceito: Património

O Porto do Século XVII, durante e após a construção da Igreja e sua Torre

Descrição da Igreja e Torre dos Clérigos

A Igreja e Torre dos Clérigos no Século XXI

Conclusão

Notas de Fim

Bibliografia

Portal / página Web

Introdução

O que se pretende é acima de tudo é aprofundar alguns dos conhecimentos sobre a cidade do Porto, Nicolau Nasoni e a Igreja dos Clérigos, popularizada como Torre dos Clérigos.

Nasoni, sendo um dos temas a abordar, tentarei evidenciar algumas das influências deste artista, sem esquecer um pouco da sua vida pessoal, nunca pretendendo ser, de todo, uma biografia.

Quanto à Igreja dos Clérigos, esta será descrita da forma mais fidedigna possível, incluindo alguns dos mais curiosos relatos feitos dos primórdios do monumento.

Sendo um trabalho / investigação histórica, começo com o contexto histórico, esxplicando o que é, por exemplo, a arquitetura barroca, quem eram à época a Irmandade dos Clérigos, entre outros assuntos de interesse.

As fotografias que ilustram este trabalho são, salvo indicação, pertença do meu arquivo pessoal.

Capítulo I – O Barroco

A Igreja e/ou Torre dos Clérigos é um monumento do estilo Barroco. Quantas vezes ouvimos ou lemos isto quando o assunto se refere a este ex libris portuense. Por esta razão este primeiro capítulo servirá para analisarmos as características deste estilo artístico no que à arquitetura diz respeito.

Não há uma definição única e em 1563, inserido nos Colóquios dos Simples, Garcia de Orta [1] refere-se ao barroco da seguinte forma: “ huns barrocos mal afeiçoados e não redondos”. Por sua vez, em 1712, Rafael Bluteau [2] definia-o como “pérola tosca, e desigual, que nem he comprida, nem redonda.” (Pereira: 1989)

Outra das suas definições, no que à arquitetura diz respeito, é que: “No séc. XVII formula-se uma linguagem arquitetónica específica, que imprime às formas herdadas do passado um novo significado. A importância do movimento, o sentido dramático da vida, a necessidade de surpreender e atrair o espetador para a obra de arte conduzem a grandes alterações estruturais na arquitectura e na própria concepção urbana dos grandes centros.

Os edifícios transformam-se em grandes cenários, dotados de numerosas varandas, amplas escadarias, abundantes tribunas e balaustradas, que constituem juntamente com

as ruas e as praças, o traço de união e o remate de todo o conjunto, proporcionando à cidade os efeitos do aparato e transformando-a, como assinala G. Dorfles,[3] numa “cidade espectáculo”. A fachada converte-se num elemento fundamental da arquitectura barroca; perde a rigidez dos períodos anteriores para adoptar o movimento à sua estrutura (frontões curvos e quebrados, colunas salomónicas, utilização da curva e contracurva). A planta longitudinal centrada e a planta central alargada foram os dois tipos de mais utilizados na construção de Igrejas. É com obras de Borromini,[4] Bernini,[5] Pietro de Cortona [6] e

Guarino Guarini [7] que a arquitectura barroca em Roma atinge o apogeu, para formular as suas condições definitivas já no séc. XVIII. Em França, J. Lemerciear, [8] F. Mansart,[9] Ch. Le Brun [10] e J. Hardouin-Mansart [11] imprimem ao barroco um carácter classicista, formulando por sua vez o tipo fundamental da construção palaciana, cujo exemplo, paradigmático por toda a Europa é o Palácio de Versalhes.

Na Alemanha, distinguem-se Fischer von Erlach, [12] L. von Hildebrandt, [13] B. Neumann [14] e D.Zimmermann.[15] (…) Em Portugal (…) a arquitectura, embora fortemente marcada pela influência de mestres estrangeiros (germânicos e holandeses no norte, italianos no sul), reveste, contudo, caracteristicas específicas, p. ex., na produção de João Nunes Tinoco.[16]

Arquitectos estrangeiros residentes em Portugal e que aqui deixaram obra foram o alemão João Frederico Ludovice [17] e o italiano Nicolau Nasoni.” in Lexicoteca – Moderna Enciclopédia Universal, Tomo III, pp. 118, 121

Podemos ainda descrever o Barroco como: “extravagante, irregular, exagerado, estapafúrdio. (…) surge, antes de mais, como uma oposição ao maneirismo e instala-se por meio da diferença e da ruptura. Ao velho opõe o novo e essa crença e consciência numa nova mensagem visual é determinante na génese e elaboração do barroco. Contudo a consciência histórica não está ausente dos autores do novo estilo. De igual modo se mantém o peso de práticas ancestrais, sobre as quais irrompe a arte barroca, de modo por vezes penoso.” [18]

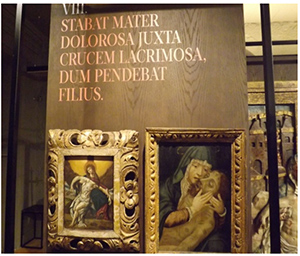

Para alguns dos mais conceituados dicionaristas, barroco deve ser sinónimo de “ (…) extravagante, irregular, exagerado, estapafúrdio.” Morais, por exemplo, define o estilo barroco como “um género de arte irregular e extravagante.” Já para uma especialista da matéria, Natália Ferreira Alves,[19] o barroco “é a arte dos contrastes onde dor e júbilo se misturam; se festeja a vida e a morte; se coloca lado a lado magnificência e horror; o barroco é a manifestação coletiva, grandiosa, a exaltação da glória, a apoteose sensorial… (…) Temos por conseguinte que a arte do barroco se distingue das demais pela animação das formas, pelo movimento, pelo gosto das cores e, também, pelo tipo de materiais que são usados na sua conceção. O barroco aparece, digamos assim, a seguir à contra-reforma. Faz abundante utilização da iconografia pintada e esculpida, como reação contra a iconoclastia da reforma protestante. Em Portugal o barroco floresceu entre os séculos XVII e XVIII e fez-se sentir na cidade do Porto de um modo muito expressivo em inúmeros edifícios tanto de caráter civil como religioso.” [20]

Quem viveu durante este tempo, não sabia que estava a viver na época barroca, uma vez que “o estilo barroco é naturalmente uma construção elaborada à posteriori, uma estrutura de pensamento forjada no século XIX, debatida longa e contraditoriamente no século XX. O discurso sobre a arte feita em Portugal nos séculos XVII e XVIII decorrerá pois sob a invocação da palavra barroco, entendida não só como unidade artística mas como sistema cultural e civilizacional.” [21]

Para mim, uma das melhores definições foi dada pela Professora durante a licenciatura numa das aulas da História da Arte em Portugal, quando disse que “o Barroco tinha horror ao vazio / vácuo.”

Capítulo II – A Irmandade dos Clérigos

- História

A Irmandade dos Clérigos do Porto que foi a “responsável” pelo batismo desta Igreja e Torre resultou da fusão de três confrarias de clérigos que já existiam nesta cidade e para assim evitarem extinção de uma ou das três. Eram elas a Confraria dos Clérigos de São Pedro ad Vincula, Confraria dos Clérigos Pobres de Nossa Senhora da Misericórdia e Congregação de São Filipe Néri.

“A união, em 1707, deu assim origem à Irmandade do Socorro dos Clérigos Pobres, erigida na Igreja da Santa Casa da Misericórdia, sob protecção dos padroeiros das confrarias anteriores. A criação da Irmandade dos Clérigos do Porto foi oficializada por Breve Pontifício de Clemente XI, de 6 de Outubro de 1710. Neste Breve, foi igualmente concedida à Irmandade a exclusividade de existência numa légua de circunferência da cidade, de forma a garantir o estabelecimento e progresso da mesma.” [22]

Tinham como missão principal a ajuda aos clérigos pobres da cidade do Porto, independentemente de pertencerem ou não à Irmandade. O foco recaía principalmente pelos doentes e moribundos, e tanto podia ser feita no domicílio, como também no “(…) Hospital da Irmandade, fundado com esse objectivo específico e reforçado em 1786, pela criação de um fundo próprio. A par deste carácter assistencial, a Irmandade dos Clérigos demonstrou desde o início uma grande preocupação com o culto, engrandecida a partir de 1762, com a criação do Coro, instituído por legado do Irmão António Rodrigues Souto.” [23]

Esta Irmandade estabeleceu-se, nos seus primórdios, na Igreja da Santa Casa da Misericórdia,[24] mas esta depressa se tornou pequena para tamanha tarefa, o que os levou a pensar mandar erigir uma igreja só deles, o que se tornou possível em 1731 com a doação de um terreno para construção da nova igreja. As obras que começaram a 23 de Abril de 1732 dariam lugar à Igreja e Torre dos Clérigos, projectadas por Nicolau Nasoni.

Tinham um regulamento interno e eram constituídos por órgãos de gestão, “acessoriados” no que diz respeito aos assuntos administrativos, financeiros, assistenciais e jurídicos. (…) Nos Estatutos de 1782, surge como figura pertencente à orgânica da confraria o Fiscal – por vezes também designado de Procurador Fiscal –, que tinha como principais funções zelar pelo cumprimento dos legados e testamentarias; cuidar da cobrança de dívidas e vigiar a legitimidade e o progresso dos pleitos.

Os negócios da casa deveriam ser igualmente promovidos pelo Procurador Agente. Este Irmão estava encarregado de esclarecer a Mesa e o Procurador Fiscal do estado dos negócios forenses e elaborar um mapa quinzenal com o estado dos negócios e uma descrição pormenorizada sobre os mesmos. O Procurador Agente deveria ainda consultar o Advogado da casa em todas as questões jurídicas relacionadas com os negócios da Irmandade. Já os Procuradores – que deveriam ser Irmãos eclesiásticos, de carácter cuidadoso e activo mas com alguma liberdade em termos de tempos livres – cumpriram essencialmente um cargo de fiscalização, sobretudo em relação à assistência e à imagem pública da Irmandade. Por último, os Zeladores funcionavam como um elo de ligação entre a Irmandade e os Irmãos.” [25]

“A estrutura inicial da Irmandade – alicerçada nos Estatutos de 1782 – para além da Mesa, a existência do Definitório e da Junta Geral. O Definitório era constituído pela Mesa em funções, assim como pelas duas imediatamente anteriores e a participação nas sessões deste órgão consultivo era alargada ao Procurador-Geral e, quando necessário, a homens letrados associados à Irmandade. Tratava-se, sobretudo, de um nível superior para discussão e deliberação de assuntos considerados de maior importância, que não podiam ser resolvidos através da Mesa administrativa. Algumas deliberações estavam, à partida, reservadas ao Definitório, tal como revogar decisões de Mesas anteriores ou a aceitação e regulamento de heranças, testamentarias ou legados perpétuos com encargos. A Junta Geral, posteriormente designada de Junta Consultiva, era inicialmente constituída pelo Definitório e por todos os Irmãos. A partir de 1871, passa a ser composta de dez Irmãos Ex-Deputados e deveria reunir para deliberar em conjunto com a Mesa sobre casos de difícil resolução, embora a função mais importante deste órgão se relacionasse com a elaboração e alteração dos regulamentos internos.

Esta estrutura simplificou-se até adquirir o formato representado pelas secções que constituem o fundo do arquivo, reflectidas nos Estatutos da Irmandade elaborados em 1940. Para além da Mesa, Coro e Hospital, em 1940 existia ainda uma Assembleia Geral, formada pela reunião dos Irmãos efectivos e presidida pelo Presidente da Mesa. Este órgão de gestão tinha as competências base de reunir para a eleição da Mesa na primeira semana de Dezembro e quando convocada para deliberar sobre assuntos importantes para o funcionamento e gestão da Irmandade. Devido ao facto de não ter chegado até nós produção documental resultante das competências da Assembleia Geral, esta não tem representação na estrutura orgânica apresentada neste instrumento de pesquisa de informação.” [26]

- Confraria dos Clérigos de São Pedro ad Vincula

Vimos anteriormente que a Irmandade dos Clérigos surgiu da fusão entre três confrarias, uma das quais é a Ad Vincula Sancti Petri.

Foi fundada em 1654 por sacerdotes, com o intuito de “ (…) milhor tratarem do que convinha a sua salvação, e bem de suas almas (…)». Estabelecida inicialmente na Igreja do Colégio de Nossa Senhora da Graça dos Meninos Órfãos, transferiu-se, em 1701, para a Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Porto.” [27]

A 1 de Agosto de 1654 realizou-se a primeira assembleia onde elegeram quem ocuparia os cargos de Juiz, Mordomos, Escrivão, Procurador e Conciliários. Também tinham ao seu serviço Zeladores, que tinham como função principal servirem de ponte entre a instituição e os Irmãos, através da entrega de recados.

“ Os registos e inventários produzidos pela administração apresentam a elaboração de Estatutos como uma das prioridades dos Irmãos. No entanto, não localizamos, até ao momento, normas que permitam traçar a estrutura orgânico-funcional desta instituição.

Na primeira metade do século XVIII, os membros das três Confrarias de clérigos concluíram que seria benéfica a união numa só instituição: a Irmandade dos Clérigos do Porto. A elaboração de novos estatutos ditou o fim da separação até então vigente.

Com a união das Irmandades, em 1707, a documentação produzida no âmbito do funcionamento desta confraria foi introduzida no arquivo da Irmandade dos Clérigos do Porto. O corpus documental identificado para este produtor é reduzido, mas reflecte a gestão e o funcionamento da confraria. Assim, contempla registos de decisões administrativas; assentos de eleições; termos de admissão de Irmãos; assentos de composição com os ausentes; róis de Irmãos; termos de óbito e sepultura dos membros; «cadernos» dos Zeladores e registos de receitas e despesas.” [28]

- Confraria dos Clérigos Pobres de Nossa Senhora da Misericórdia

Outra das Confrarias que fizeram parte da união e a mais antiga das três. Foi fundada na primeira metade do século XVII e estabeleceu-se em 1630 na Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Porto e passou em 1704 para a Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Regressou em 1706 à Igreja da Misericórdia.

Com esta instituição, pretendiam os irmãos garantir as “ (…) missas e sufragios por suas almas coando Deus fosse servido de os levar (…) e ainda a assistência aos clérigos pobres. (…) Em 1638 já dispunham de estatutos mas “(…) no entanto, e apesar das constantes referências aos mesmos, não localizamos, até ao momento, a referida norma, que permitiria delinear a estrutura orgânico-funcional desta instituição. Em alternativa, analisámos a documentação produzida pela confraria e identificámos, no que respeita a órgãos de governação, a Mesa e, a cargos e ofícios administrativos, o Juiz, os Mordomos e o Escrivão. (…) Com a união das Irmandades, em 1707, a documentação produzida no âmbito do funcionamento desta confraria foi introduzida no arquivo da Irmandade dos Clérigos do Porto. O volume documental identificado para este produtor resume-se a registos de admissão de Irmãos e a termos de falecimento. [29]

- Congregação de São Filipe Néri

Esta Congregação uniu-se às anteriores para formarem a Irmandade dos Clérigos. Foi instituída por religiosos com o intuito de servir Deus e São Filipe Néri, auxiliar as almas do Purgatório e na salvação das almas e enterro dos corpos dos Irmãos.

Em Janeiro de 1666 estabelece-se na Igreja de Nossa Senhora da Graça dos Meninos Órfãos do Porto, transferindo-se em Julho de 1670 para a Igreja de Santo António da Porta de Carros. Em Junho de 1688 vão para o templo da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

“Em 1666, o funcionamento da Confraria já era regido por deliberações estatutárias. No entanto, não localizamos, até ao momento, esta regra, que permitiria traçar a estrutura orgânico-funcional desta instituição. Em alternativa, reconstituímos o quadro directivo da Irmandade com base nos assentos das eleições. No topo administrativo, encontrava-se a Mesa, constituída por um Presidente e quadro deputados. O Terceiro Deputado desempenhava as tarefas adstritas ao Escrivão. O Zelador-Mor, o Tesoureiro e os Enfermeiros (em número de dois) auxiliavam a Mesa nas tarefas de gestão e assistência. (…) Da actividade desta Confraria, restou um volume documental reduzido, mas que contempla assentos das Mesas; registos de decisões administrativas; assentos de eleições; termos de aceitação/ admissão de Irmãos; assentos de composição com os ausentes; róis de Irmãos vivos e falecidos; termos de óbito dos membros; inventários da fábrica; termos de entrega dos bens da Congregação e registos de receitas e despesas. [30]

Vimos que apesar da união das confrarias, a recém criada Irmandade dos Clérigos

tinha como patronos os das extintas confrarias. Um deles era S. Filipe de Néri, que nasceu em 1515, filho de um notário, e que cedo ficou órfão. “ Diziam que em criança por ser tão bondoso o alcunharam de “Pippo bono”,ou seja, “Filipe o bom”. Cresceu a gostar de poesia e música e do contato com a natureza. Aos 18 anos foi viver com um tio, comerciante em San Germano, perto de Cassino. Mas não era a vida de comerciante que o atraía mas sim a abadia daquela localidade. Aos 21 anos, frequentava em Roma cursos de “Sapienza” (Universidade) e já fazia pregações, o que o tornou popular na cidade que o considerava “o apóstolo de Roma. (…) [31]

Andava pelos lugares mais pobres daquela cidade, oferecendo ajuda aos necessitados, como quem estava doente num hospital ou privado de liberdade numa prisão. “(…) a todos levando conforto material e “a mais amável caridade cristã…” Recolhia à sua volta, “turbas de rapazes asselvajados” fazendo-os cantar. Criou o “Oratório dom divino amor”, para que nele se rezasse e se cantasse. Este “Oratório” foi o embrião da sociedade dos Padres Oratorianos fundada por Filipe de Néri para sacerdotes seculares, sem qualquer voto. É o santo protetor dos clérigos pobres.” [32]

- Mesa da Irmandade dos Clérigos do Porto

Muito citada anteriormente, a Mesa da Irmandade dos Clérigos do Porto tinha como função a administração e gestão desta Irmandade. O que implicava a criação de regulamentos gerais e internos, a admissão e expulsão de Irmãos, a nomeação e despedimento de empregados, a aplicação de multas e penalidades, a “ (…) distribuição dos cargos pelos Deputados, segundo as habilitações específicas de cada um; assim como pela administração de bens, nomeadamente dos legados, e organização económica e contabilística da Irmandade. Os membros da Mesa eram eleitos de entre todos os Irmãos suis juris do sexo masculino – com excepção dos devedores à Irmandade e seus fiadores, dos membros de uma Mesa anterior dissolvida pela autoridade superior e membros que fossem parentes até ao segundo grau – para desempenho dos seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente; Secretário; Ex-Secretário; Tesoureiro; e deputados.” [33]

O cargo de Presidente, sempre que este pertencesse à Irmandade e tivesse disponibilidade para tal, era ocupado pelo Bispo do Porto. “ Quando tal não se verificava, o cargo deveria ser ocupado por um eclesiástico presbítero de reconhecida virtude, probidade e ciência e que tivesse sido admitido na Irmandade pelo menos cinco anos antes da eleição. A função principal do Presidente era (…) a inspecção sobre toda a Irmandade e seus funcionários, no governo administrativo e económico. (…) Devia obrigar todos os Irmãos ao cumprimento dos Estatutos; zelar pelo cuidado no culto divino; presidir os acompanhamentos, enterros e actos processionais; (…) nomear uma comissão para assistir aos enterros dos Irmãos fora da Igreja dos Clérigos; (…) subsidiar por conta da Irmandade os Irmãos e clérigos pobres; assinar todos os documentos e livros que necessitassem da sua assinatura; presidir a todas as Mesas, Definitórios, Juntas e Assembleias (…) A partir dos Estatutos de 1871, o cargo de Presidente passou a ser coadjuvado nas suas funções pelo Vice-Presidente, que o deveria substituir nos seus impedimentos. O Secretário deveria ser desempenhado por um Irmão sacerdote, residente no Porto ou subúrbios, com serviços prestados como Deputado da Mesa e com um mínimo de quatro anos de serviço à Irmandade antes da eleição. Este cargo é verdadeiramente central no que diz respeito à produção documental da Irmandade, pois o Secretário estava encarregado de toda a escrituração, da qual se destacam: os termos de entradas e juramentos dos Irmãos admitidos; listas de Irmãos para diversos fins; redacção e preparação das tabelas, pautas e listas utilizadas na Sacristia; registar num rol todas as heranças, legados e testamentos em incumprimento (…) O Secretário deveria ainda tratar do expediente da Mesa, actualizar os inventários da Igreja, Sacristia, Enfermaria e Capela de Nossa Senhora da Lapa; escrever as cédulas através das quais o Tesoureiro procedia aos pagamentos e manter um registo actualizado de todos os acontecimentos que lhe parecessem dignos de nota e relevantes para a posterioridade, num livro de Memórias Históricas da Irmandade. (…) competências de administração e guarda do cofre e de responsabilidade sobre as esmolas de entrada, anuais, multas e dívidas – tornou imprescindível a existência de cargos auxiliares do Secretário, através das figuras do Ex-Secretário e do Cartorário. O Ex-Secretário – posteriormente designado de Vice-Secretário – tinha as funções de fornecer informações relativas a assuntos pendentes da Mesa anterior; garantir o retorno de documentação em falta; auxiliar e substituir o Secretário; e garantir a organização e segurança da Casa da Secretaria. O Cartorário era um funcionário remunerado, que deveria auxiliar o Secretário em todas as suas funções a troco de uma gratificação. O Tesoureiro deveria ser desempenhado por um Irmão secular da Irmandade, com bens próprios consideráveis e ser uma pessoa de comprovada probidade. Este funcionário tinha as seguintes competências: realizar os pagamentos de acordo com as cédulas escritas pelo Secretário e assinadas pelo Presidente; recolher cuidadosamente todo o dinheiro que estivesse fora e cobrar todas as dívidas; receber os produtos resultantes das arrematações; aplicar as cobranças das dívidas, foros e pensões devidas à Irmandade; pagar as despesas ordenadas pelo Presidente e Secretário e prestar contas à Mesa quando este órgão administrativo o solicitasse.

Os Deputados da Mesa, geralmente em número de seis (três vogais e três suplentes), deviam ser constituídos por Irmãos eclesiásticos e seculares, de posses e terem sido admitidos com um mínimo de três anos antes da eleição, uma vez que a antiguidade na Irmandade era a base de precedência entre os Deputados. De entre este grupo, no período inicial de funcionamento da Irmandade, destacava-se o Primeiro Deputado, que tinha a competência de substituir o Presidente nos seus impedimentos. Os mesários deveriam assistir a todas as sessões da Mesa, Definitório, Junta e Assembleia, assim como participar em todos os actos de culto público da Irmandade (…) desempenhava ainda funções específicas ao integrar comissões encarregadas pelo Presidente ou Mesa e no desempenho de cargos na Irmandade, nomeadamente no caso do Hospital.

Devido às competências da Mesa esta secção engloba um conjunto muito diversificado de documentação relativa à origem e história da Irmandade dos Clérigos, aos membros que a constituem e à gestão e funcionamento da mesma. Entre a documentação incluída nesta secção (…) actas e termos dos órgãos de gestão; livros de registo da entrada, expulsão e óbito dos Irmãos; registos de aplicação de penalidades e multas; pautas de serviço religioso e de assistência aos clérigos pobres e doentes; registos de correspondência e de requerimentos dirigidos à Mesa. A documentação representa também uma forte vertente de constituição e administração do património, através de livros de contabilidade geral; guias e mandados de pagamento; documentação relativa a casas arrendadas e a legados; registo de despesas e decisões relativas à construção, obras e manutenção do edifício da Irmandade e ainda documentação relacionada com os diversos pleitos e processos contenciosos. Foi incluída nesta secção alguma documentação produzida em virtude das competências de órgãos de gestão que foram extintos ao longo da história da Irmandade, (…) por exemplo, dos Termos e Actas do Definitório, órgão consultivo que já não surge em vigor nos Estatutos da Irmandade de 1940. “ [34]

- Hospital da Irmandade dos Clérigos do Porto

O Hospital da Irmandade dos Clérigos do Porto ou como era referido na documentação dessa época, a Enfermaria, foi criado com o objectivo de socorrer os clérigos pobres e doentes da cidade fossem ou não da Irmandade.

Para além dessa enfermaria, o Hospital incluía igualmente um altar, uma casa da sacristia, uma cozinha e um quarto para o Enfermeiro-Mor. Estava sob superintendência do Presidente ou, por delegação deste, do Secretário da Irmandade e a sua gerência e fiscalização estava incumbida a um deputado da Mesa, que tinha a obrigação de o visitar diariamente durante os meses em que exercia a função de mordomo do Hospital.

A nível interno este Hospital tinha como responsável o Enfermeiro-Mor e “(…) contava igualmente com enfermeiros menores, cirurgiões e médicos, assim como um conjunto de criados e ajudantes, dos quais se destaca o Moço da Enfermaria. O tratamento fornecido no Hospital da Irmandade incluía duas vertentes: a admissão no Hospital e a assistência aos clérigos doentes nas suas próprias casas. A assistência domiciliária era preferível no caso de doenças contagiosas e o socorro por conta da Irmandade, para além dos cuidados igualmente prestados aos doentes admitidos na enfermaria – com apoio do médico, cirurgião e boticário -, incluía ainda uma esmola. Tanto no caso de admissão como de apoio domiciliário, os clérigos contavam ainda com assistência espiritual – nomeadamente no momento da morte – e com o direito ao enterro, em caso de falecimento.

O período de maior vigor em termos de funcionamento do Hospital da Irmandade, segundo a documentação produzida pelo mesmo, parece ter-se situado entre meados do século XVIII e a década de 20 do século XIX. Em sessão da Mesa de 12 de Fevereiro de 1841 foi deliberado que se tornasse a estabelecer o Hospital para curativo dos Irmãos pobres e doentes e, de facto, nos Estatutos da Irmandade de 1871 ainda há referência à existência do mesmo, apesar de não se conhecer documentação deste período. A partir do século XX, a menção ao Hospital parece desaparecer da documentação e dos documentos regulamentares da Irmandade.

Esta secção engloba toda a documentação que se relaciona com a gestão administrativa e financeira do Hospital e com os irmãos doentes que se recolheram no mesmo, nomeadamente: registo de entradas e óbitos; receitas prescritas pelos médicos; recibos dos enfermeiros, dos médicos e dos cirurgiões; despesa da enfermaria e uma série documental relativa ao fundo do Hospital. Engloba ainda um inventário, que contempla a descrição do altar da enfermaria, sacristia, casa da enfermaria, roupa de cama, serviço de mesa e cozinha, assim como alfaias diversas.” [35]

- Coro da Irmandade dos Clérigos do Porto

“(…) Foi instituído por legado do Irmão António Rodrigues Souto e aprovado por Real Decreto de 19 de Abril de 1762. (…) Era constituído pelo Capelão-Mor; Mestre-de-cerimónias; Apontador do Coro; Capelão Cantor; Tesoureiro da Igreja e da Sacristia; Organista; Foleiro; Sineiro e Meninos do Coro. De entre estes funcionários, destacam-se aqueles cujas competências se traduziram em produção documental, ou seja, o Apontador e o Tesoureiro da Igreja e da Sacristia. Segundo os Estatutos do Coro, o Apontador deveria acumular o cargo de Capelão-Mor, autoridade máxima deste sector de culto, embora em diversos momentos estes cargos tenham sido desempenhados separadamente. O Apontador tinha a competência de controlar as faltas dos capelães; apontar os descontos que estes deveriam efectuar e as multas impostas – que o Capelão-Mor aplicava directamente -; assim como elaborar a pauta de serviço de turno dos capelães; organizar a folha dos vencimentos e proceder ao pagamento dos mesmos. O Tesoureiro da Igreja e da Sacristia, que desempenhava igualmente funções na Igreja da Irmandade, estava encarregado de zelar e velar por tudo o que pertencia e dizia respeito ao culto divino e de receber da mão do Secretário da Irmandade o pagamento do serviço religioso, que deveria fazer distribuir pelos capelães.

A história do Coro da Irmandade dos Clérigos foi pautada por momentos irregulares e ameaças de extinção. De forma a procurar evitar este fim, o Coro foi reformado por concessão da Nunciatura Apostólica de 11 de Junho de 1903 e autorização do Governo de 24 de Agosto do mesmo ano. Apesar deste esforço, os Estatutos da Irmandade aprovados em Assembleia Geral de 1940 deliberaram a extinção do Coro, por motivos de ausência de Irmãos clérigos residentes no Porto e por falta de verba disponível para a sua manutenção. A partir desta data, ficaram responsáveis pelo culto um Capelão, um Sacristão e pessoal menor da Igreja.

Esta secção engloba praticamente toda a documentação que se relaciona com o funcionamento do Coro da Irmandade dos Clérigos do Porto. Entre esta documentação destacam-se o controlo de assiduidade dos capelães, através dos livros de apontadoria do Coro e multas aplicadas, assim como os mapas de distribuição de serviço religioso de ofícios, esquadras e círculos. Alguma documentação relacionada com o Coro, tais como os Regulamentos que definem a sua orgânica e funcionamento, encontram-se na secção da Mesa da Irmandade, uma vez que era competência deste sector orgânico a elaboração de textos regulamentares para administração da confraria.” [36]

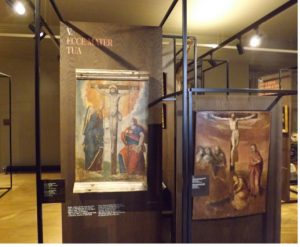

- Igreja e Sacristia da Irmandade dos Clérigos do Porto

Podemos dizer que é o “coração” da Irmandade e até à criação do Coro dos Clérigos em 1762, era a Igreja e Sacristia que congregava a realização de todos os actos de culto da Irmandade.

“A principal figura deste sector era o Tesoureiro da Igreja e da Sacristia, que deveria ser um Irmão presbítero, com as seguintes características: dar um bom exemplo, ser de consciência, recolhimento e reconhecido asseio. O Tesoureiro da Igreja era nomeado pela Mesa e estava encarregado de zelar e velar por tudo o que pertencia e dizia respeito ao culto divino. Com a formação do Coro em 1762, esta figura passou a desempenhar funções em ambos os sectores, tal como se declara no Capítulo 9.º, § 1.º, fls. 14 a 15 dos Estatutos do Coro de 1782: «Posto que o Thezoureiro da Sachristia não pertença absolutamente as obrigaçoens do Coro, se não ao todo da Igreja, com tudo tem alguas dependencias que se embaração com elle (…)». Para além da sua actuação no funcionamento do Coro e da Igreja, o Tesoureiro da Sacristia poderia ainda ser aprovado para confessar e acumular vários cargos, nomeadamente o de cartorário da Irmandade (Capítulo 12.º, Artigo n.º 91, fl. 18 do Regulamento do Coro do séc. XX) e, após 1762, o de Capelão do Coro. Do ponto de vista da produção documental, o Tesoureiro da Igreja e da Sacristia era responsável pelo livro dos assentos das pessoas sepultadas na Igreja; no final de cada ano deveria realizar um rol descritivo dos bens que lhe foram entregues no início do desempenho das funções e daqueles que restavam; e estava ainda encarregado de receber da mão do Secretário o pagamento do serviço religioso, que deveria fazer distribuir pelos capelães. [37]

Das suas funções destacam-se a de ter de fazer a exposição do Santíssimo Sacramento, ver as licenças dos sacerdotes que quisessem exercer ordens na Igreja da Irmandade, mandar abrir as portas da Igreja e tocar os sinos, acender as velas necessárias para os diversos actos do culto, preparar na Sacristia tudo o que fosse necessário para os diversos actos de culto e fazer conservar em boa ordem, arrumados e limpos, todos os paramentos e alfaias da Irmandade.

O Tesoureiro da Igreja só poderia ausentar-se quando fosse substituído por um sacerdote. Isto fazia com que o Tesoureiro quase nunca se ausentasse, o que o tornava numa figura importante da vida da Irmandade. “ (…) Estava encarregado de manter todos os empregados inferiores no cumprimento exacto de todas as suas obrigações. Podia ainda, com a concordância da Mesa, nomear e despedir os Meninos do Coro, que ficavam sob a sua dependência e, por tal, deveriam igualmente prestar assistência aos actos do culto da Sacristia. De forma a cumprir as suas funções, o Tesoureiro da Igreja e da Sacristia dispunha de um ajudante – que deveria estar sujeito a um regulamento especial -, nomeado pela Mesa sob proposta do Tesoureiro. Contava igualmente com o apoio de pessoal menor e trabalhadores remunerados, tal como o sineiro; o porteiro; os coveiros que abriam sepulturas; os armadores; assim como a da lavadeira e brunideira, no que dizia respeito à manutenção da limpeza e asseio dos bens da Sacristia. Deste pessoal auxiliar destaca-se a figura do porteiro, que embora devesse obedecer em primeiro lugar à Mesa e ao Secretário, cumpria igualmente ordens do Tesoureiro da

Igreja e da Sacristia. Neste sector tinha tarefas de apoio à limpeza, de colocar água nas pias e de manter afastadas pessoas estranhas à vida quotidiana da Irmandade, sobretudo da parte da noite. Esta secção engloba documentação que se relaciona com o funcionamento da Igreja e Sacristia da Irmandade dos Clérigos do Porto, tanto do ponto de vista dos ritos religiosos aí celebrados, como da administração financeira da Igreja. Entre esta documentação destacam-se os livros de registo das missas celebradas por alma dos Irmãos; as certidões de missas; assentos de termos de sepultura de fiéis e Irmãos; assim como a documentação de registo das despesas com a Igreja e Sacristia da Irmandade. Esta secção é constituída igualmente por documentação relativa aos diversos altares e devoções religiosas praticadas na Igreja da Irmandade dos Clérigos do Porto, como é o caso da Senhora da Lapa, Senhora das Dores, Santo André e aos padroeiros da Irmandade.” [38]

Refira-se que as alíneas a-h deste segundo capítulo foram pesquisados e adicionados a este trabalho graças à colaboração estipulada entre a Irmandade dos Clérigos e o Centro de Estudos de História Religiosa Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP), que assim possibilita o acesso ao Arquivo Digital da Irmandade dos Clérigos, onde podemos encontrar a mais variada documentação, ler os fólios e imprimir se necessário, sem que isso acarrete algum custo para o utilizador.[39]

Capítulo III – Nicolau Nasoni

- Os Primeiros Anos: Siena

Mas para que a Irmandade dos Clérigos do Porto se mudasse para a sua nova casa, teria de ocorrer a feliz coincidência de ter ao seu dispor alguém como Nasoni. Esta parceria iria revolucionar a arte barroca (não só a arquitetura) no norte do país.

Quando nos debruçamos sobre o barroco em Portugal, vemos que “a situação portuguesa é assim tipificada por Ludovice e Nasoni: o primeiro é mais arquitecto e por isso mais clássico; o segundo, mais pintor e, desse modo, mais barroco. (…) estilo essencialmente de escultores e pintores, menos sujeitos à racionalidade e às normas fixadas para a arquitectura. Deste enunciado decorre a valorização da obra de Nasoni,

sobretudo das suas fachadas, onde os seus elementos decorativos são compostos e pensados de modo contratado.” [40]

Nasoni nasceu em Itália, em San Giovanni Valdarno, na Toscana a 2 de Junho de 1691 e viria a acabar os seus dias no Porto a 30 de Agosto de 1773.

O pai de Niccolò, Giuseppe Francesco, era também conhecido na vila devido ao trabalho de contabilista realizado para várias famílias toscanas (famílias Fanetti e Davanzati as mais renomadas). Ferrati era também uma personalidade ilustre nesta vila, devido à sua actividade artística e conhecia bem a família Nasoni e, sobretudo, os seus dotes pictóricos de Nasoni, uma vez que este frequentava uma escola ou laboratório gerido por Ferrati, que o levou para Siena a fim de melhorar as próprias técnicas, proporcionando-lhe um futuro melhor que a pequena vila de San Giovanni Valdarno podia oferecer, dando-lhe maior oportunidade de trabalhar e ao mesmo tempo ganhar fama. Não tendo filhos, o casal Ferrati “adopta” Nasoni, acolhendo-o em casa deles e na comunidade sienesa. (Tedesco: 2011)

Pode-se dizer que a sua vida artística começa quando vai viver para Siena, cidade onde havia o culto pela arte impulsionado pela “escola sienesa”.

Sempre “ acompanhado pelo amigo e mestre Vincenzo Ferrati, [41] Nasoni expõe o seu talento ao desenhar representações arquitectónicas e cenográficas, usando este dote para criar um nome no campo pictórico e, sobretudo, para ganhar dinheiro a fim de conduzir uma vida digna. As obras pictóricas de Nasoni, os estudos de figuras humanas, os projectos para os mastodônticos aparatos efémeros, os esboços de catafalcos e arcos triunfais, os desenhos de igrejas e torres, palácios, casas e jardins, são fruto do contacto que teve com actividades, personagens e realizações que afundam as próprias raízes na cultura italiana dos séculos XV, XVI e XVII.” [42]

Giovanni Lanfranco [43] (discípulo de Annibale Carracci) [44] e Pieter Paul Rubens [45]são considerados influências de Nasoni na forma como este representava as figuras humanas. Outra das influências surgirá de Pietro Berrettini, mais conhecido por Pietro da Cortona, fundador do estilo artístico que será seguido por Nasoni. A pintura de Cortona abre caminho a um novo estilo inovador, feito por misturas de motivos diferentes e sinuosidade de formas. A arquitectura possui um papel fundamental na pintura de afrescos.

Ciro Ferri [46] foi o melhor discípulo de Cortona e evoluiu juntando nas suas pinturas mais suavidade. Ele serviu-se, sobretudo, de uma nova iconografia procurando juntar aspectos da vida das classes nobres e clérigos, manifestando os seus poderes. As suas obras englobam a essência da beleza, nobreza, riqueza e sabedoria, todos os elementos escolhidos para tocar a alma e o sentimento popular. Além disso, a representação não seguiu a iconografia tradicional com os símbolos da cristandade (espada, coroa, livro na mão), mas está mais de acordo com as intenções da Reforma Católica. (Tedesco: 2011)

Estes ensinamentos irão ser utilizados pelo discípulo de Ferri e que viria a ser mais tarde o mestre de Nicolau Nasoni, de seu nome Giuseppe Nicola Nasini [47] que “aprendeu os valores e os defeitos do seu mestre: A doçura e o requinte foram as qualidades que se manifestaram na pintura nasiniana. Nos frescos do tecto da Igreja de Montalve, com o tema “Santa Vittoria presentata dalla Vergine alla Santissima Trinità” de 1697, observamos como os corpos leves são suspensos no espaço, iluminados por uma luz vital que enche a cena. Cuidadosamente pintada é a parte arquitectónica que contorna a representação, com o uso de festões e da cor roxa, que será largamente usada por Nasoni nos anos seguintes, nos seus frescos.” [48]

No início do século XVIII Siena continua a ser uma cidade onde o Barroco continua a proliferar e será onde Nasoni irá aprender as técnicas, métodos e segredos, estudando obras e, em alguns casos, colaborando com os mestres para projectar e realizar. Uma grande quantidade de artistas neste período povoava o pequeno centro toscano, trabalhando em igrejas, edifícios públicos e privados, escolas e academias. São vários os artistas que influenciaram a aprendizagem de Nasoni. (Tedesco: 2011)

O conterrâneo, amigo e mestre Vincenzo Ferrati foi primeiro mestre e a primeira a ajudar Nasoni no ingresso da Academia, mas para além deste surge também o mestre Giuseppe Nicola Nasini, pintor afirmado no seu tempo, que “(…) acolhe Nasoni como seu discípulo depois da morte de Ferrati em 1711, dando um considerável empurrão no sucesso profissional. Também foram importantes para a formação artística e humana do nosso Niccolò, Bartolomeo Mazzuoli, Jacopo Franchini e Zoroastro Stacciuoli, artistas que se conseguiram expressar na arquitectura, pintura, escultura e incisão, com os quais

partilhou trabalhos, experiências de vida e ideais políticos. Todos o ajudaram no seu crescimento profissional, todos que faziam parte da Academia, ambiente extremamente importante para o nível cultural e artístico com o qual se desafia Nasoni.” [49]

A maioria dos historiadores que se interessaram pela vida e obra de Nasoni dizem-nos que as primeiras referências à sua estada em Siena “ são deixadas pelo erudito Ettore Romagnoli, [50] no monumental manuscrito “Biografia Cronologica Dei Belli ArtistiSenesi”. O texto é essencialmente um noticiário sobre a vida e o trabalho de personagens, a maior parte de origem toscana que, entre o século XII e XVIII viveram e operaram nesta comunidade, contribuindo para o crescimento e fama universal de cidade artística. Da pintura à escultura, da arquitectura à literatura, da música ao teatro,

a obra abrange seis séculos de História e as memórias de centenas de homens que expressaram o próprio génio num dos “berços culturais” da península italiana. Entre estes personagens encontramos o nosso Niccolò que, no início de setecentos, ocupa uma posição nos catálogos do historiador, que elogia o pintor com palavras de grande consideração, graças ao talento que conseguiu pôr na pintura, no desenho e na incisão. As notícias dadas por Romagnoli são fundamentais para traçar um primeiro perfil de Nasoni, para termos uma ligação com outras fontes mencionadas pelo historiador.

Porém, é um óptimo recurso onde é possível encontrar notícias sobre as várias personalidades que estiveram ligadas ao nosso artista, deixando uma marca no seu caminho profissional e social, criando uma boa base para sustentar os nossos estudos sobre à sua vida.” [51]

“ Robert Smith, [52] na biografia sobre Niccolò Nasoni intitulada “O Arquitecto do Porto”, menciona os factos narrados pelo punho do historiador sienês. Smith refere que a primeira notícia certa, sobre a presença do pintor na cidade toscana é datada de 1713, também confirmada por Romagnoli. A notícia diz-nos que Nasoni desenha naquele ano o catafalco erguido na Catedral de Siena, em honra das solenes exéquias do Príncipe herdeiro Ferdinando de’Medici, morto a 31 de Outubro de 1713, filho de Cosimo III Grão-duque da Toscana. O artefacto maravilhou Romagnoli, que o descreveu com muito ênfase, afirmando ter visto uma cópia numa gravura guardada no MOM de Siena. Sucessivamente, alinhando ainda com o texto de Romagnoli, Smith narra que

Nasoni foi autor de uma incisão a água-forte, representando o “giuoco dell’antenna”, num local da Contrada della Chiocciola. O jovem Niccolò desenha uma das várias manifestações organizadas durante o Palio da cidade, feito em honra da nomeação a Cardeal do Jesuíta Giovanni Battista Tolomei por parte de Clemente XI. Outras notícias, comunicadas por Romagnoli e Smith, referem-se às colaborações de trabalhos de Nasoni. Entre 1714 e 1715 colaborou com Nasini nas pinturas do Palácio Cennini; neste mesmo período, por conta da AR, elaborou o arco triunfal para o novo Arcebispo Alessandro Zondadari; em 1719, em honra dos festejos para Marc’Antonio Zondadari, como novo Grão-Mestre da Ordem dos CavaleirosHospitalários de San Giovanni di Gerusalemme em Malta, o pintor realizou os projectos para os dois carros alegóricos que participaram ao desfile. Relativamente ao território sienês, outros eruditos gastaram palavras de elogios a Nasoni, aprofundando as notícias sobre os trabalhos que ele realizou neste território. Girolamo Macchi, nas suas “Memorie”, deixa-nos algumas informações sobre o pintor, referentes a intervenções de restauro para a decoração perspéctica elaborada por Ferrati. em 1694, num átrio do Hospital de Santa Maria della Scala. Neste texto existe uma descrição do arco triunfal para Zondadari, acima mencionado, definindo-o “il più bello di tutti”” [53]

“Giovanni Antonio Pecci foi outro historiador contemporâneo de Nasoni, que mencionando-o na sua “Guida di Siena” de 1751, referindo-se ao restauro da “Mostra dell’Oriolo”, mais uma vez na fachada do Hospital de Santa Maria della Scala. Mencionou, ainda, o “Magnifico Arco” realizado para o Arcebispo Zondadari. Finalmente, na Biblioteca dos Intronati em Siena é conservado o Taccuino S III 6, intitulado “Studi di ornato molti dei quali del Nasoni”, fazendo parte da colecção do Abade Giuseppe Ciacceri, escritor e erudito toscano. Neste caderno existem vários estudos de figuras humanas e estruturas arquitectónicas, alguns atribuídos ao nosso artista e outros de possível atribuição.” [54]

Baseados na documentação encontrada, confirma-se que “(…) foram descobertos revolucionários e inéditos cenários, enriquecendo o conhecimento sobre esta figura emblemática coberta por uma aura de mistério. Em primeiro lugar podemos confirmar que a chegada do artista à cidade de Siena é anterior a 1711, devido à atribuição de obras executadas antes deste ano. Porém, os documentos encontrados no Arquivo da AR evidenciam a fama profissional que o pintor criou na Congregação Académica e na comunidade sienesa, participando à vida social e política. Os estudos levaram-nos a novas teorias sobre a produção dos aparatos efémeros e da actividade de pintor mural, com os frescos da Igreja de Santa Mustiola alla Rosa, do Claustro da Igreja del Carmine, e da Capela Chigi em San Galgano. Os estudos trouxeram notícias sobre as ligações entre Nasoni e Ferrati, graças à análise de um processo civil que Nasoni instaurou contra Tommaso Accarigi.” (Tedesco: 2011)

O que parece certo é que foi mesmo a partir de Siena que Nasoni começou o seu percurso de artista multifacetado que aceitava projetos para “aparatos efémeros e a pintura quadraturista, do desenho arquitectónico à edificação de igrejas, torres, palácios e casas, esculpindo madeira e granito, chegando a tornar-se um dos protagonistas da linguagem artística tardo-barroca, pouco conhecido em Itália, mas famoso em Portugal. Nasoni em Siena deu vida ao seu estro, começando o percurso que o levará a ser um dos mais afirmados arquitectos do setecentos português.” [55]

Nasoni trabalhou sempre em apoio ao seu mestre em várias obras importantes que lhe elevaram o estatuto, tais como, o catafalco fúnebre em honra de Franceso Maria de’Medici, elaborado por Vincenzo Ferrati em 1711. O traço e o sombreado assemelham-se à sua maneira de desenhar. O mesmo se pode dizer dos frescos da Capela Chigi de San Galgano, datados do ano anterior à data do catafalco. (Tedesco: 2011)

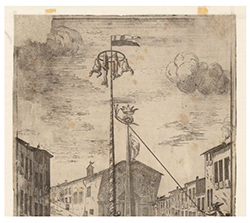

A sua primeira obra oficial (imagem da página seguinte) [56] é “ a incisão sobre cobre representando o “Giuoco dell’ antenna”, narrada por Romagnoli e, sucessivamente por Smith. A incisão está conservada na BCS, assinada pelo próprio Nasoni e datada 1712, ano em que ocorre o Palio Extraordinário em honra da nomeação a Cardeal de Giovanni Battista Tolomei, teólogo e filosofo toscano. O cardeal era também protector da Contrada della Chiocciola, vencedora daquela edição do Palio, como refere o mesmo artista na legenda posicionada no extremo da representação, com uma declaração de humildade, onde afirma o “rozzo estilo da obra”. “ [57]

“A incisão mostra como Nasoni representa o momento numa maneira simples e real, com o uso certo das proporções, juntando elementos decorativos (desenhos florais,anjos) e a dedicatória ao Cardeal Tolomei, símbolo de prostração e devoção. A perspectiva apresenta características reais da cena retratada: o artista posiciona-se no fundo da rua, de modo a ter uma visão total da bifurcação, e dos relativos festejos. Em primeiro plano encontra-se o Palio da Cuccagna, com a roda dos prémios em cima e a bandeira com as cores da Contrada, com um pretendente que está a desafiar a sorte escalando a estrutura. Esta última apresenta-se mais alta em relação aos edifícios do lado. Na rua estão vários grupos de pessoas: dois tamborileiros tocam enquanto três saltimbancos fazem acrobacias em cima de uma corda esticada de um lado ao outro da rua. Duas pessoas observam a cena, enquanto uma terceira passeia tranquilamente, olhando directamente o pintor, parecendo mais atento ao artista do que aos festejos.

O pintor reserva uma peculiar minúcia para representar os pormenores, o que nos é demonstrado através da representação de um cão, em primeiro plano, a urinar. Atrás da cena principal, encontra-se um poço, decorado para a ocasião, com um alto obelisco, embelezado com flores e volutas, que sustenta o emblema da Contrada. No último plano está representado o Oratório da Compagnia del Rosario, anteriormente descrita, e que Jacopo Franchini reestruturou com formas vagamente borrominianas em 1722.

A incisão é de uma excepcional raridade, oferecendo um significativo interesse, dado que representa um local secundário da cidade (as mais comuns são as da Praça del Campo e do Duomo), e para além disso, animado por uma festa. A nossa ideia é que Nasoni quis representar este momento, não só para honrar os festejos da nomeação do Cardeal, mas também para “registar” uma obra da sua autoria, que podia ser o obelisco decorado.” [58]

A passagem pela Academia dos Rozzi constituiu de facto uma mais valia para Nasoni, tanto pela quantidade de trabalho que lhe ofereceu e pela possibilidade de aprender, confrontar e colaborar com os homens que faziam parte desta instituição. O alto nívelcultural que a caracterizava permitiu a Nasoni desenvolver o crescimento intelectual, participando activamente na vida política e social da cidade de Siena. Nesta academis, Nasoni ocupará um espaço relevante dentro da comunidade académica, como pintor quadraturista e como membro da equipa que geria a associação dos artistas, organizando festas e eventos, elegendo as várias figuras administrativas na congregação.

Apresentou o seu pedido de admissão à academia em Março de 1711. No pedido escrito pela sua mão, Nasoni menciona dois aspectos fundamentais que se referem às origens da sua actividade em Siena. No primeiro, o pintor recorda o nome de Vincenzo Ferrati, morto em Dezembro de 1711 e membro dos Rozzi com alcunha de “Resoluto”, definindo-o “suo amorevole maestro”, reforçando a teoria que os via como colaboradores nos primeiros anos da sua actividade. No segundo aspecto Nasoni confirma prestar serviço à academia antes de apresentar o pedido de admissão. O pedido é aceite em Março de 1712, quando Ferrati já tinha falecido e Nasoni se tinha tornado discípulo do mestre Giuseppe Nicola Nasini. A admissão oficial da academia ocorre em Janeiro de 1715, quando se torna público “o apelido” destinado ao pintor. (Tedesco: 2011)

O seu novo mestre, Nasini proporcionou-lhe o atingir de um patamar só ao alcance dos predestinados. Consegui entrar, não só devido ao seu mestre que era muito importante na academia mas também devido ao seu curriculum, leia-se, os seus trabalhos, como as obras cenográficas para o teatro da academia, as colaborações com Ferrati, a gravura do Palo della Cuccagna, em honra do cardinal Tolomei em 1712 e a veduta delle Piazza del Campo com a representação do Cortejo do Palio. É nomeado “rozzo”, com a alcunha de “Pianoleggio”, por ser sempre acusatório e recriminatório, o que o levará a ser protagonista de várias situações desagradáveis.

Mais haveria para escrever sobre a vida de Nasoni em Siena, como a direção da obra do grandioso arco triunfal erguido entre a Via del Capitano e Piazza Duomo, a elaboração e supervisão dos carros alegóricos, representando Marte e Minerva, inspirado na contraposição entre as artes da guerra e da paz criados em honra da nomeação de Marco António de Zondadari, Grão-Mestre da Ordem dos Cavaleiros de Malta, a candidatura para o papel de “Camerlengo” (antiga figura que indicava o atual tesoureiro), o papel como actor numa serenata organizada pelos Rozzi. Documentos atestam da sua presença em Siena até o ano de 1721, dando crédito à teoria que o indica como um dos executores dos frescos do Claustro da Igreja de Santa Maria Del Carmine, que se remetem a este período. (Tedesco: 2011)

Segundo a historiadora Giuseppina Raggi, Nasoni esteve intermitentemente em Bolonha entre 1718 e 1721, ao serviço do mestre Stefano Orlandi, sendo“A experiência bolonhesa foi crucial para o nosso Niccolò. Além de afinar a própria habilidade, trabalha lado a lado com personagens que escreveram páginas fundamentais da História da Arte Italiana. Sobretudo, assinou o contracto para os trabalhos em Malta, onde realizou uma das obras mais emblemáticas da sua carreira.” [59]

Podemos confirmar que a experiência bolonhesa, vivida por Nasoni produz um forte impulso para o crescimento profissional e evolução técnica. Com os seus ensinamentos Orlandi torna-se figura de referência, de grande ajuda e exemplo, capaz de condicionar o estilo do artista, que emulando-o no futuro para os grandes ciclos de decorações realizados na ilha maltesa e sucessivamente na Sé do Porto e na Catedral de Lamego. (Tedesco: 2011)

- A Estadia em Malta

Em 1722 morre Marc’Antonio Zondadari e quem lhe sucede como Grão-Mestre é António Manoel de Vilhena, filho de Ana de Noronha e Sancho Manoel de Vilhena, conde de Vila Flor. Nasoni parece não ter sofrido com a mudança, ligando-se com profunda amizade ao novo chefe da Ordem.

A sua primeira obra documentada é de 1724, data que se encontra junto à sua assinatura num canto das Galerias do Palácio Magistral.

O primeiro período passado em Malta não deve ter sido muito problemático, considerando a fama que o artista ganhou e os trabalhos que executou. Também a relação mantida com o Grão-Mestre deverá ter sido boa. Ao contrário dos seus predecessores, Vilhena ganhou a estima dos habitantes da ilha, por se preocupar com o bem-estar da povoação e patrocinando obras para o melhorar.

Sentimento recíproco, se avaliarmos a quantidade de prestigiosos trabalhos que o artista efectuou para a Ordem. De certeza, a boa predisposição por parte do Grão-Mestre é devida às óptimas relações com os Zondadari. Vilhena alimentava uma profunda estima sobretudo pelo Cardeal Alessandro, sendo Nasoni quem desenhou o arco triunfal em honra da sua nomeação cardinalícia. Será em Malta que Nasoni associará a pintura a trompe l’oeil com a destreza do desenho arquitectónico, dedicando-se a projectar e construir edifícios, tornando-se “o arquitecto” por excelência, pioneiro da linguagem tardo-barroca ainda desconhecida no norte de Portugal. (Tedesco: 2011)

As únicas obras documentadas são a decoração a grisaille na cripta dos Grãos Mestres, dentro da Catedral de San Giovanni Battista e os frescos das Galerias do andar nobre do Palácio Magistral. Todavia, existem frescos no salão nobre da Cancelleria do Sobrano Ordem de Malta (hoje sede do Instituto Italiano da Cultura em Malta), e na abóbada da entrada do Museu Arqueológico Nacional em La Valletta (antigamente albergue da Ordem dos Cavaleiros), atribuídos ao “talento sienês”. Entre os artistas presentes, naquele tempo na ilha maltesa, ele conseguiu exaltar a própria linguagem. Nos poucos anos de estadia o pintor conseguiu deixar uma pegada bem marcada. [60]

Mas Nasoni em Malta não tinha só admiradores, tinha também vários inimigos e / ou arqui-rivais.

Os restauros dos painéis do Palácio têm algumas inscrições deixadas pelo artista. “(…) Como já demonstrado em outras ocasiões (…) Niccolò demonstra o seu descontentamento ocultando-o, manifestando-o intrinsecamente, mostrando-os directos interessados, escondendo tudo entre as linhas dos seus desenhos. De facto, a primeira prova disso encontra-se numa luneta afrescada nas galerias do Palácio Magistral, onde se presume que o artista se representou com pincel e balde, concentrado no seu próprio trabalho, enquanto uma outra pessoa com peruca e “marsina” (talvez a representação do Inquisidor Ruffo) espiava do buraco da fechadura de uma porta.” [61]

Segundo Tedesco, o ambiente na Catedral de Malta era muito pesado, o que fez Nasoni pintar o seu próprio desapontamento. “(…) Esta opinião é reforçada pelo improviso afastamento das obras e da sucessiva fuga da ilha maltesa, no final de 1725, dirigindo-se para Portugal. No dia 23 de Novembro daquele mesmo ano, Nasoni encontra-se activo nos trabalhos de reestruturação e requalificação da Sé Catedral do Porto, como confirmado pela legenda presente numa das quatro janelas da capela-mor.

No livro redigido por Stefania Andreini, em colaboração com Joaquim Jaime Barros Ferreira-Alves, no III centenário do nascimento de Niccolò Nasoni, fala-se da possível causa que levou o pintor a fugir de Malta. O motivo tem que ser procurado nas rivalidades que se criaram entre o artista e outras personagens que frequentaram o mesmo ambiente. Além disso, é importante mencionar as relações profissionais instauradas com a Inquisição. O texto fala de algumas desavenças, causadas por trabalhos que o artista efectuou para o Tribunal Eclesiástico que nunca foram pagos. A teoria aponta, ainda, um provável aprisionamento na prisão da Vittoriosa, devido aos contínuos protestos na tentativa de obter o dinheiro que lhe era devido.” [62]

Nasoni deve ter sido aconselhado por uma entidade importante, capaz de influenciar as suas decisões e na qual confiava. Tudo leva a pensar que fosse o Grão-Mestre Manoel de Vilhena, sobretudo se pensarmos na cidade do Porto como futuro destino. De facto, o referido português foi Girolamo de Tavora e Noronha Leme e Cernache, parente de Vilhena e mencionado na famosa legenda.

Sem hesitação e sem deixar provas, Nasoni acaba um capítulo da sua vida para começar outro. Em Julho de 1725 ainda se concentra nas abóbadas do Palácio da Ordem dos Cavaleiros de Malta em La Valletta, mas a 9 de Novembro desse mesmo ano, é contratado pelo Cabido da Sé Catedral do Porto, assumindo-se como pintor e decorador da Catedral, que estava numa fase de remodelação, passando assim a decorar as pilastras e as janelas da Capela-mor da Sé Catedral do Porto, deixando para trás uma das fases mais tristes da sua vida, começando a aventura que o tornou “O Arquitecto do Porto”. (Tedesco: 2011)

- O Arquitecto do Porto

Para Tedesco, o Conde Henrique de Campo Belo e depois Robert C. Smith afirmam que a passagem de Nasoni de Malta para Portugal foi facilitada graças às relações entre o pintor e alguns Cavaleiros de origem portuguesa, presentes na zona de Castela, Leão e Portugal, uma das sete divisões que compunha a Ordem de Malta. Desses sobressai um nome, Frei Roque de Távora e Noronha, irmão de D. Jerónimo, Diácono da Sé Catedral do Porto. Este último, seria para Nasoni o seu ponto de referência em Portugal e com o qual manteve uma relação fraterna, muito para além da relação estritamente profissional. Nasoni chegou de Malta acompanhado por um escravo turco, Nicolas de Gras, que servia como cozinheiro em casa do Diácono, um veneziano, José Salutrim, dourador das obras de talha na capela-mor da Sé Catedral do Porto. Como a maior parte dos artistas daquele tempo, Nasoni cultiva os ideais naturais de liberdade moral enunciados pelas regras Maçónica e seja no contexto italiano ou fora dele, apoia esta doutrina.

“Nos seus edifícios notamos essencialmente a influência de dois mestres italianos: o fiorentino Bernardo Buontalenti e o lombardo Francesco Borromini. A este propósito refere Robert Smith: “Do estilo do primeiro vieram, além de tudo, três motivos de suprema importância para a arquitectura setecentista do Norte. Estes são: 1) as grandes cartelas barrocas de superfície convexa e côncava, que afectivamente lançaram o jogo de curvas que se ia manter como elemento constante no ornato da arquitectura regional até à véspera do século XIX. 2) os jarros e fogaréus de forma opulenta e teatral, onde também predominam exóticas curvas. 3) o frontão de forma invertida. Este talvez mais do que qualquer outro ornamento, associa-se com a arte de Nasoni, alcançando a mais larga distribuição (…) Aliada a este elemento, no ornato de frontões, é a dupla voluta, que Nasoni constantemente preocupado com o capitel jónico como elemento decorativo, empregou no princípio da sua carreira, no chafariz da Sé e numa das janelas laterais da Igreja dos Clérigos. O motivo veio-lhe não de Buontalenti, mas sim do alto barroco mais plástico de Borromini e junto com as cimalhas de perfil ondulante ou bojudo e os arcos de feitio especial com que Nasoni coroou a capela de Fafiães e criou o ritmo das fachadas de Matosinhos e Mateus.” [63]

“A partir de 1717 a Catedral do Porto encontra-se em estado de Sede Vacante, devido à nomeação do Arcebispo Tomás de Almeida a primeiro patriarca a Lisboa.

No ano seguinte começaram os trabalhos de requalificação, para dar uma nova imagem à estrutura medieval, relevando-a ao passo da arte italianizante que caracterizava a corte em Lisboa. Nasoni começou a “nova vida” como mestre pintor das obras da Catedral, como confirma o registo datado de 3 de Julho de 1726. O artista estreia-se com as decorações das pilastras do coro, mais tarde com os frescos dos janelões da capela-mor e acabando com as decorações na abóbada e nas paredes da Sacristia. As pilastras são embelezadas com motivos florais, folhas de acanto, vasos e conchas inseridas entre as linhas arquitectónicas. Nos frescos da Capela o motivo predominante é o clássico trompe l’oeil: a realização de janelas e portas que se abriam sobre outros ambientes, criavam uma sensação de profundidade nos espaços contraídos dos janelões. As decorações da Sacristia são de nível mais alto, com as paredes enfeitadas com motivos arquitectónicos e anjos contornados por festões, enquanto o tecto é ornamentado pela habitual representação em perspectiva, aumentando a profundidade. Para todas as composições é usada a tinta a têmpera, onde predominam o vermelho, o cinzento, o verde, o ouro e o roxo. O fim da actividade pictórica no complexo da Sé é datado de 28 de Setembro de 1737, dia em que se refere o último pagamento. Hoje, graças às legendas descobertas na capela-mor, esta data é adiada para 28 de Março de 1739, confirmada pelo mesmo artista. “ in Tedesco, Giovanni Battista, Nicolau Nasoni : formação de um pintor e de um artista da arte efémera em Itália (1691-1723), pp. 227-228

A 31 de Julho de 1729, Nasoni casa-se com Isabella Castriotto Ricciardi, uma italiana de origem napolitana. Pouco se sabe sobre ela, apenas que pertencia a uma família de atores, o que pressupõe que estivesse cá nalgum intercâmbio entre Itália e a Corte Portuguesa. A 8 de Junho de 1730 nasce José, que terá como padrinhos Dom Jerónimo e Dom Manuel de Noronha e Meneses, parente do diácono e arcebispo do Porto, que encomendou a construção da famosa Quinta da Prelada. Poucos dias depois do nascimento do filho, a mãe Isabella viria a morrer de complicações pós-parto. Nesse mesmo ano Nasoni casou-se com Antonia Mascarenhas Malafaia e deste casamento nasceriam cinco filhos. (Tedesco: 2011)

Nasoni não se limitou apenas à pintura, produziu desenhos que serviram para projetar estruturas que ainda hoje existem. Com um prestígio crescente, é encarregado da nova obra da Irmandade dos Clérigos. “(…) facto confirmado pelos membros que participaram na reunião do dia 31 de Maio de 1731, e da seguinte do dia 13 de Dezembro do mesmo ano, onde estavam presentes Dom Jerónimo de Távora Noronha Leme e Cernache e Niccolò Nasoni:

«Aos treze do mez de Dezembro de mil setecentos trinta e hum annos

nesta cidade do Porto, e Caza da Misericordia della, estando em Meza o

Reverendo Jerónimo de Távora e Noronha Leme e Sernache, Deão da Santa

See e Presidente desta illustre Irmandade com os mais deputados por elles

foy entregue a planta para a nova igreja aos reverendos coatro Irmãos

Administradores da sua obra, que a houverão por boa e della fizerão

aceytação, visto trazer a aprovação do mestre das obras de Sua Magestade

que Deos guarde, determinando que por elle se fizesse a dita igreja seria

pela parte da Epistola que se deyxava ver na mesma planta e logo

mandarão a mim secretario que pellas portas da Cidade pozesse edictais

noticiando aos mestres pedreyros que no ultimo dia deste mesmo mez se

havia de por a obra a lanços pera se rematar a quem por menos a

fizesse” [64]

Entre 1734 e 1738 executa os frescos para as três naves da Catedral de Lamego. Em 1738 executa os dois chafarizes: o Chafariz de São Miguel da Sé do Porto e o Chafariz da Nossa Senhora dos Remédios da Catedral de Lamego. Em 1739 executa as decorações para a Igreja da Cumieira, na cidade de Santa Marta de Penaguião (hoje quase desaparecidas). No ano seguinte, são coincidentes os desenhos para os trabalhos de talha da mesma igreja.

A colaboração com a Sé Catedral do Porto será terminada em 1738 (confirmado pelas novas inscrições descobertas entre os frescos da capela-mor) com a execução da Sacristia (1734), a escadaria que dá acesso ao Claustro gótico (1733 – 1738), a Galilé (1734 – 1736) e finalmente o Portal de entrada da Igreja.

Em 1738 a Confraria de Bom Jesus de Matosinhos decide contratar Nasoni para elaborar uma planta que desse maior imponência à estrutura, aumentando a altura das paredes laterais e das fachadas. No dia 3 de Junho desse ano, a Confraria encarregou o mestre António Rodrigues de efectuar os trabalhos seguindo o projecto de Nasoni. A obra foi concluída em Setembro do 1747. Ao complexo pertencia também o estupendo chafariz, ocupando o espaço central no átrio da igreja. O aparato foi removido e transferido para a Quinta da Conceição em Leça da Palmeira. Nesta mesma quinta, Nasoni projectou uma pequena capela, edificada no mesmo período do estaleiro da Igreja de Matosinhos.

Em 1740 Nasoni deixa a sua vertente pintor, para se dedicar mais à actividade de projectista. Esta situação irá durar até 1750, ano em que são documentadas as duas últimas, até à data, intervenções pictóricas. A primeira refere-se à Igreja Ordem Terceira de S. Francisco no Porto, onde supervisiona a recuperação das pinturas do coro. (Tedesco: 2011)

Em 1742 começa a trabalhar no Palácio e os jardins do Freixo, uma encomenda de Dom Jerónimo. Este edifício é considerado como a sua obra mais importante, no que diz respeito à arquitectura civil. “Desta tarefa, existe o contrato para as obras de alvenaria, datado 10 de Junho de 1750, entre o prelado e o chefe mestre José Sousa de Barros. No registo é mencionado o nome do artista sienês como figura de referência pelas obras:

«A qual obra de serà bem feita de boas madeiras, boa pregarias, a

contento dele Reverendo Deão, e do seu Irmão Vicente de Távora e

Noronha e de Nicolao Nasoni, sem ele dito mestre pôr dúvida a tudo o que

lhe mandar fazer e desfazer, pregar e despregar, e ajustar e lavrar todas as madeiras que não estiverem a gosto

dos ditos acima nomeados, o que

também se entende o travejamento ser a contento dos mesmos» [65]

Em 1743 “por ter sido o Mestre das Obras do nosso templo há tantos annos”, Nasoni entra na confraria dos Clérigos como “Irmão Secular” mas fá-lo por vias secundárias:

«sem dar a entrada que costumão dar os Irmaos Seculares;

attendendo ao gr. travalho que tem tido na…e ha de ter como se espera do

seu bem conhecido zelo”[66]

Também em 1743 elaborou o projeto da Quinta da Prelada e da Quinta do Chantre.

Em 1746 segue-se a Quinta do Viso, destruída no final desse século. Nesse mesmo ano tem a seu cargo a Casa de Ramalde (hoje a Direção Regional da Cultura do Norte) e em 1748 é o responsável pela reconstrução da Igreja da Misericordia no Porto. Em 1754 a Igreja da Nossa Senhora das Carmelitas, no Porto (1754-1762) seria a obra seguinte, embora não apareça nada escrito que o ligue a esta Igreja, os traços são a prova que Nasoni foi o responsável pela sua fachada. (Tedesco: 2011)

A década de 1760’s é caracterizada pela falta de visibilidade de Nasoni. “O último registo é datado a 25 de Julho 1763, dia em que a Ordem Terceira da Nossa Senhora do Carmo o contactou, a fim de encontrasse uma solução para a construção de uma passagem que ligasse o terraço ao coro da igreja, naquele tempo em fase de restauro.

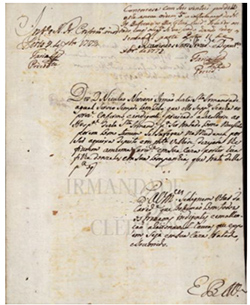

Nicolau Nasoni encontrou-se na fase final da sua vida doente e precisou de ser ajudado. Para isso enviou um pedido de assistência à Irmandade dos Clérigos do Porto. Esse pedido foi formalizado através de um ofício semelhante ao explicado no Capítulo precedente. Na imagem abaixo vemos o pedido que Nasoni endereçou em dezembro de 1772 ao Presidente e Deputados da Irmandade.

Ao lado, neste documento pode ler-se o seguinte: “Diz Nicolau Nasoni Irmão desta Santa Venerável Irmandade a qual serviu sempre com zelo, que ele suplicante se acha enfermo e indigente, precisado a recolher-se ao Hospital desta Santa Irmandade para ser tratado (…) desejará que fizessem a mesma Caridade em sua casa por ter sua filha donzela em sua companhia, que trate dele.”65 A resposta a este pedido pode ler-se no canto superior direito do mesmo documento onde é referido: “concorre com seis vinténs por dia até nova ordem.” [67]

Fonte: ICP, IC, Mesa da Irmandade dos Clérigos do Porto, Contas e Recibos, Recibos dos annos de 1759 até 1783, fólio não numerado nem rubricado (PT ICPRT IC/A/A016/0001). [68]

Nasoni morre no dia 30 de Agosto de 1773, com a idade de 82 anos, junto aos Irmãos da Irmandade dos Clérigos:

«Faleceu da vida presente com todos os Sacramentos o nosso

Irmao D. Nicolau Nasoni…e foi sepultado nesta Igreja sendo asestido pela

Irmandade como pobre e se lhe fiserão os tres oficios como tambem o da

sepultura»

O artista foi sepultado no interior da Igreja como era habitual fazer-se com os irmãos defuntos da Ordem. Deixando de lado as suas obras, a partir do século XIX perde-se cada traço ligado à sua figura, incluindo a sua descendência. Vários críticos afirmam que Nasoni morreu num estado de absoluta pobreza, devido a um investimento mal conseguido. Esta teoria é alimentada pelo facto de no testamento de morte lhe ser atribuído o adjectivo de “pobre”. O assunto suscitou sempre interrogações e, ainda hoje, não se sabe como um artista do seu calibre possa ter acabado em miséria, desperdiçando tudo o que tinha acumulado ao longo da vida. Justamente Smith, não tendo provas suficientes, não avança teorias que pudessem resultar inoportunas, tornando evidente que a palavra “pobre” era usada pelos irmãos que faziam parte da Ordem: Clérigos Pobres. Porém, tudo o que resta é um véu de tristeza pela fraca lembrança que a comunidade portuguesa lhe reservou a esta figura emblemática. Niccolò Nasoni deixou uma herança inestimável, levando aos altos níveis a arquitectura portuguesa.” [69]

Capítulo IV: Igreja e Torre dos Clérigos

- Conceito: Património

Este monumento faz parte do património não só do Porto, como de Portugal, mas o que se entende por património?

Podemos afirmar que o “assunto património” nunca foi consensual ao longo dos séculos, principalmente no que diz respeito a monumentos arquitectónicos. Se alguns países tiverem governantes que, ou porque gostavam, ou porque simplesmente quiseram deixar às gerações futuras o que consideraram importante, outros optaram por destruir, soterrar ou re-utilizar os seus materiais para uma nova construção.

Em Portugal lembro-me de ter lido sobre o Castelo de Guimarães que nas primeiras décadas do século XIX esteve para ser demolido. Foi salvo por um voto. Felizmente não aconteceu o mesmo a este monumento. Talvez por ser património de outra cidade e / ou pertencer à Igreja Católica.

Em 1972 na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em Paris de 17 de Outubro a 21 de Novembro, ficou estipulado na Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, as definições do património cultural e natural: [70]

Artigo 1º – Património cultural:

- Os monumentos: neste caso, as obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência.

- Os conjuntos: Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência.

- Os locais de interesse: Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.

Artigo 2º – Património natural:

- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico.

- As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação.

- Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural.

Podemos dizer que o património, que incluí os monumentos e documentos, permitem “(…) recordar e ajudam a operacionalizar o processo de memorização. (…) monumento vem do latim monumentum, termo este derivado de monere (advertir, recordar), o que interpela a memória.” [71]

Há muito tempo que existem obstáculos à cultura uma vez que colide com a economia, aliás, “(…) o próprio pai da economia política, Adam Smith, afinava pelo mesmo diapasão, ao considerar que as profissões dedicadas à arte, à cultura e ao lazer não contribuíam para a riqueza das nações; ao contrário, constituíam o âmbito, por excelência, do trabalho não produtivo. Todavia reconhecia (…) que aquelas profissões têm certas peculiaridades, como o engenho, a admiração ou a habilidade, as quais exigem uma maior remuneração.” [72]

Recentemente o património deixou de abranger unicamente a vertente histórico-cultural, passando a ser também um factor de desenvolvimento de uma região e assim surgiu o turismo cultural e em que este é considerado algo que conseguirá criar riqueza a uma região, atraindo investimento e criando postos de trabalho. Este tipo de turismo pode ser definido seguinte forma: “(…) Uma deslocação (com, pelo menos, uma dormida) cuja motivação principal é de alargar os seus horizontes, de procurar conhecimentos e emoções atravês da descoberta de um património e do seu território.” (Mendes: 2009).

- O Porto do Século XVII, durante e após a construção da Igreja e sua Torre

Sabemos que desde o século XVI que o Porto estava a alargar a sua área de influência, o que levou a uma expansão habitacional para fora das muralhas, isto deve-se à ligação dos filhos dos comerciantes com a nobreza territorial, mas foi no século XVII com o surgimento de uma nova fonte de riqueza – o vinho do Porto – que a cidade assistiu a um enorme desenvolvimento económico, o que fez com que cada vez mais população se fixasse por ali. Apesar disso, o Porto ainda era basicamente uma cidade medieval e fechada às novas correntes artísticas. Tudo mudaria com a chegada de Nasoni, (Maia: 2003) e que “(…) ao longo de 48 anos, até ao dia da sua morte, Nasoni pinta, desenha, projecta e constrói, deixando a sua marca, ainda hoje visível, não só na cidade do Porto mas também em vários centros do norte de Portugal. O seu estilo inovador serviu como ligação, juntando a linguagem plástica das formas, adquirida em Itália, com a escassa ductilidade das rochas graníticas.” (Tedesco: 2011)

A Igreja, como instituição, era a única que naquela época, no Porto, que fazia encomendas que visavam dotar a cidade do mais recente estilo artístico, porque o que se via eram grandes edifícios maneiristas e a Sé a contrastar.

Em Setembro de 1725 Nasoni pintava as suas primeiras obras na Sé do Porto e até 1733, iria criar a ilusão de espaços infinitos na capela-mor e na sacristia. (Pereira: 1992)

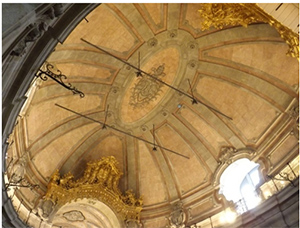

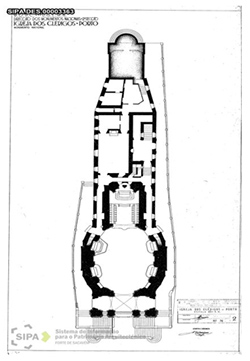

“Para a Torre dos Clérigos, componente da igreja e do hospital (…) pretendeu Nasoni autonomia e independência, conseguida em parte situação geográfica que ocupa (…) Para que a ruptura entre os lados dos quadrados da Torre dos Clérigos não fosse tão abrupta, as diagonais são esquinas redondas, um procedimento herdado de Borromini. A articulação com o canto seguinte realiza-se mediante as ditas esquinas côncavas, parecendo enormes colunas. Em termos espaciais, Nasoni recebeu de Borromini a influência barroca mais importante (…) a planta elíptica, ensaiada na Igreja dos Clérigos.” [73] (fonte da imagem da planta: Monumentos.pt)

“Como fez notar o Dr. Xavier Coutinho,[74] a Igreja dos Clérigos é um oval inscrito entre dois rectângulos: o da capela-mor, onde sobressai o altar, surgido por uma imposição da Irmandade, que exigia espaço suficiente para os clérigos ficarem sentados dentro do presbitério, e o grandioso rectângulo da fachada principal, que quem a contempla de frente sugere tratar-se de uma igreja de planta convencional. Estes dois corpos contrastam vivamente com o sentido de unidade e envolvência criado pela nave, cuja forma elíptica se repete na abóbada da igreja. A capela-mor está rodeada de por dois corredores laterais que dão entrada na nave.

Apesar da actual inexistência do zimbório, a grande janela central da fachada e as janelas superiores das fachadas laterais criam efeitos notáveis de iluminação natural que contrasta com a sombra criada pelo rectângulo da capela-mor.

No panorama da obra de Nasoni destaca-se justamente a Igreja dos Clérigos, onde o domínio espacial resulta da planta e alçados e não de engenhosos artifícios decorativos.” [75]

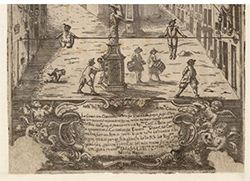

O Porto antes da Torre dos Clérigos: Pier Maria Baldi 1669 [76]

As obras iniciaram-se em 1732 num sítio elevado e fora das muralhas da cidade. O objetivo era fazer que essa e com localização pudesse granjear fama não só para a Irmandade mas também para o Porto.

Mas nem tudo correu pelo melhor, uma vez que, o ritmo das obras não era constante “ (…) como resultante de intrigas movidas pelo Clero da Igreja de St.º Ildefonso, que receava a concorrência da nova igreja. A igreja de St.º Ildefonso de planta octogonal representava não o passado seiscentista, (…) mas a vertente mais comum de plantas projectadas por artistas portugueses: não o passado, mas o presente actuante que, nas suas limitações e ambiguidades, constituía a proposta diferenciadora da arquitectura barroca em Portugal.” [77]

Em 1748 a obra estava praticamente acabada, só faltando as escadas fronteiras à fachada principal (1750-54), sendo a igreja sagrada pelo bispo do Porto D. Frei João Rafael de Mendonça, a 12 de Dezembro de 1779, seis anos após a morte de Nasoni.

Esta era a obra que dava ao Porto a sua primeira igreja barroca – e uma Torre com 75 metros de altura – dentro do espírito de renovação que foi empreendida durante o período joanino. (Pereira: 1992)