|

|

Revista TriploV

de

Artes, Religiões e Ciências

Nova Série |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

JOÃO SILVA DE SOUSA |

|

Professor da

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Académico Correspondente da Academia Portuguesa da História. |

|

|

Mouros e Judeus

na cidade de Lisboa

nos Séculos XIV e

XV |

|

|

|

…Há dois grupos que vivem num mesmo

espaço físico, que criam

laços próprios de coexistência

e de relações de vizinhança e

amizade que,

por motivos de interesses diversos,

por vezes se

quebram. Ao estudioso compete

analisar e interpretar o porquê de uns e de outros.

Maria José Pimenta Ferro Tavares |

|

1. Preâmbulo |

|

Maria José Pimenta Ferro Tavares, com estas linhas, deu o mote para

escolhermos o tema deste nosso estudo, cujo tema principal será o

quotidiano das comunidades de Judeus e Mouros em Lisboa, nas duas

centúrias escolhidas para análise.

Os Judeus estabeleceram-se no

território português antes mesmo da Fundação do nosso Reino, tendo-se

disseminado, nos sécs. XII e XIII, por todo o País, sobretudo nos

centros urbanos de maior dimensão, na franja litoral e na linha

divisória com Castela. As suas actividades preferenciais centram-se nos

sectores terciários e secundário da economia portuguesa.

Enquanto a política anti-semita

praticava uma perseguição implacável aos Judeus pela Europa, as suas

comunidades aumentavam em Portugal, país muito mais tolerante. De facto,

se, no séc. XIV, existiam 23 comunas espalhadas pelo território, em

Quatrocentos, o número subiu para 139.

O estatuto dos Mouros é,

contudo, diverso. Aqueles que permaneceram em Portugal após a

Reconquista, correspondiam ao grupo dos vencidos que foram obrigados a

aceitar o domínio de um povo que se regia por Deus, pensando ser Outro

então apenas Um e mais forte. Alguns eram escravos, a quem, mais tarde,

foi concedido o estatuto de foro, outros eram livres, mas todos estavam

sujeitos ao domínio político cristão, ocupando áreas específicas,

normalmente situadas fora dos centros urbanos.

A estas duas minorias foi dada

a possibilidade de se regerem por credos e leis próprias. De facto,

“encravados entre freguesias, havia em Lisboa alguns traços de

território isentos da jurisdição eclesiástica. Eram as judiarias ou

bairros israelitas, e a mouraria”.

O modo como, nestes bairros,

estava organizada a justiça e a administração, a maneira como os seus

habitantes desenvolviam o artesanato e o comércio, os direitos que

auferiam e, sobretudo, os deveres que tinham de acatar, a forma como

conviviam, socialmente, com os Cristãos e, por último, o culminar da

intolerância religiosa de que foram alvo, com os acontecimentos do final

do século XV, são as alíneas que, a seguir, abordaremos. |

|

|

|

2. A Organização jurídico-administrativa |

|

|

|

Os monarcas portugueses, até

finais do século XV, permitiram a coexistência de três credos e de três

organizações jurídico-administrativas correspondentes a outros tantos

grupos existentes em Portugal, sendo um claramente maioritário, o

Cristão, e dois minoritários - o grupo dos Judeus e o grupo dos Mouros.

Tanto os primeiros, regulados pelo Talmud, como os outros, pelo

Alcorão, se agrupavam em pequenos núcleos de infiéis, sendo os

seus crimes julgados fora da lei canónica que devia aplicar-se só aos

fiéis a Deus. Nenhum dos três, embora anunciando a existência da

unicidade de Deus, entendia que só havia Um e Ele era comum a todas a

religiões do Universo, existisse gente onde fosse, desde os tempos mais

recuados até hoje. São os homens que dEle falam que O caracterizam de

modos diversos. Naquele sentido, os Cristãos constituem para cada grupo

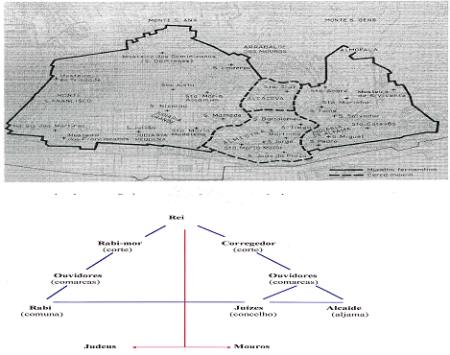

uma hierarquia, tendo como juiz máximo o próprio rei (ver ilustração 1).

Para além das normas próprias

de cada grupo, os seus elementos estavam ainda sujeitos à legislação dos

Cristãos – foros municipais, Livro das Leis e Posturas, Ordenações

Afonsinas e Ordenações Manuelinas, Leis Extravagantes… - que, a coberto da capa de medidas proteccionistas, não passavam

afinal de formas de segregação física destas minorias, fornecendo

detalhes sobre aspectos vários, incluindo a normalização dos seus

vestuários.

A título de exemplo, vejamos as

cinco determinações expressas no Livro das Leis e Posturas:

1.

Os Judeus não podem ser ovençais do rei nem exercer outro cargo

que represente uma situação de domínio sobre os cidadãos. Deste artigo,

estão excluídos os membros da nobreza e da Igreja que os podiam empregar

em cargos de mando; estão proibidos de ter cristãos a trabalhar por sua

conta, sob pena de perda de bens. Era-lhes vedado deserdar o filho que

se convertesse ao Cristianismo, o qual deveria, de imediato, abandonar o

lar paterno.

2.

Judeus e Mouros não podiam ser procuradores, nem advogados, em

feitos de cristãos;

3.

Por seus erros e crimes, eram excluídos como testemunhas em

pleitos de Cristãos. Igual exclusão sofria o que testemunhasse falso, o

doente mental e a mulher em determinados casos.

4.

Judeus e Mouros eram julgados pelos magistrados próprios, segundo

as suas leis e costumes.

5.

Não tinham direito a asilo na igreja os Judeus e Mouros,

devedores de cristãos, ou os que tivessem praticado algum crime.

(pp. 19, 35, 37, 105-106, 121-122, 211 e

483).

As comunidades judaicas

pertencem ao rei. Este concede-lhes, em troca de elevados impostos, um

estatuto próprio definido pelas cartas de privilégio. Estas podem

assumir a designação de “cartas em forma costumada”, ou seja, minutas,

agregando indivíduos às mesmas imunidades; ou caracterizar-se pela

concessão de uma isenção específica, que não é aplicada à totalidade da

população, mas tão-só a uma determinada comunidade, como seja, por

exemplo, a do pagamento de tributos.

Na segunda metade do século XV,

sobretudo no reinado de D. João II, as confirmações das cartas de

privilégio outorgadas a estas comunidades vão suceder-se com mais

frequência, reforçando e reafirmando uma segregação espacial e física e

uma autonomia jurídica e administrativa crescente face aos oficiais do

rei e aos dos concelhos.

Esse estatuto concedido pelo

rei permitia-lhes habitar e viver em comunidade (ocupando o espaço

físico do concelho numa ou em várias ruas e estando obrigados ao

apartamento), circular livremente no Reino, manter a sua individualidade

religiosa – isto é, a autorização para celebrarem o ritual mosaico com

as suas festividades litúrgicas, para construírem sinagogas, a fim de

terem os seus sacerdotes, os seus livros de culto e as suas alfaias

religiosas-, organizar-se e viver como entidade administrativa e

jurisdicional independente do concelho. Possuem os seus magistrados e a

câmara de vereação, ou seja, o tribunal que reúnem na sinagoga e que se

rege pela lei de Moisés e pelos autores rabínicos. Isto acontecia sempre

que os feitos se levantassem entre os crentes da lei mosaica e, estando

o juiz e o almotacé cristãos proibidos de intervirem, porque a lei não

era a canónica, eram os magistrados judeus quem aplicava a lei. No

entanto, em última instância, estão sujeitos às ordenações gerais do

País (Ilustração 4).

Logo a seguir ao soberano, o

cargo máximo desta hierarquia pertencia ao Rabi-Mor ou Rabi da Corte.

Este é um cargo característico da Península Ibérica uma vez que nos

aparece tanto em Aragão como em Castela (Ilustração 1).

Contrariamente ao que possa

pensar-se, ele não é a hierarquia máxima religiosa mas antes um judeu

cortesão, mero representante e intermediário directo entre os seus

correligionários na fé e o monarca. Habita, por este facto, na corte.

Daí que, além de usufruir da confiança do rei, ele ocupe também um lugar

de destaque na Cúria quer como tesoureiro-mor e financeiro, fosse como

seu físico.

Sendo o Rabi-Mor o corregedor

na Corte para os Judeus, cabe ao seu foro conhecer e desembargar as

causas cíveis e crimes.

D. João I vai dar plenos

poderes ao Rabi-Mor, se bem que o torne dependente do corregedor da

corte nos locais onde o monarca estiver. Representantes seus e de sua

nomeação directa são os ouvidores das comarcas. O número de comarcas

variou ao longo dos tempos. No reinado de D. Dinis, o Reino

encontrava-se dividido em sete comarcas ou rabbats, a saber:

Santarém, Viseu, Covilhã, Porto, Torre de Moncorvo, Évora e Faro.

A máquina

jurídico-administrativa estava organizada da seguinte forma: o

Rabi-Mor, nomeado pelo rei, era quem detinha o poder máximo,

decidindo sobre a nomeação dos arrabis das diferentes comunas. Detendo,

como já foi dito, funções administrativas e legislativas, segundo a lei

hebraica, era coadjuvado pelo Rabi-Menor, vereadores, procuradores,

almotacés, tabeliães e escrivães. No caso particular de Lisboa, os

vereadores eram doze, tendo, a partir de 31 de Janeiro de 1363,

decrescido para oito, mediante determinação do rei.

Os tabeliães e os escrivães,

para além de redigirem a documentação inerente à função dos magistrados

comunais, desenvolvem ainda várias funções importantes na comunidade,

como, por exemplo, obras de assistência e educação que estão a cargo do

tesoureiro; a liturgia, a leitura das posturas da comunidade, durante a

oração da Minh’ah, a realização dos casamentos e, quando tal é

necessário, a excomunhão, competem ao Hazam, o leitor da

sinagoga; o Shamash, o bedel, encarrega-se da iluminação da

sinagoga e cobra donativos e subsídios e, finalmente, o Shohet, o

degolador que, de acordo com as determinações do ritual hebraico, mata

os animais que servem de alimento à comunidade.

Na actual sinagoga de Lisboa,

um Ketubah – contrato de casamento que estipula as obrigações e

responsabilidades dos noivos, escrito em Aramaico, obedecia a uma

fórmula especial -, preservou, no tempo, as promessas de amor e

fidelidade que os esposos então fizeram perante si e perante a

comunidade (Ilustração 7)

Desaparecidos os seus corpos,

deles ficou o registo que hoje nos revela a sua presença. |

|

|

|

3. Judiarias e Judeus |

|

|

|

O recuar no tempo, na tentativa

de atingirmos as origens dos Judeus na Península Ibérica espera-nos um

longo e minucioso trabalho que, segundo alguns autores, se perde no

Império Romano ou mesmo mais longe, ainda nas sobras dos tempos de

Nabucodonosor ou de Salomão. Este povo ao qual o espírito comercial ou

as perseguições obrigavam à permanente procura de uma terra que desse

melhores condições de vida, terá certamente alcançado a ponta mais

ocidental da Europa e, por aqui, permanecido. A primeira marca sua na

Península Ibérica data do séc. III e, do séc. VI, há uma lápide

funerária encontrada junto à actual cidade de Lagos, o que atesta a sua

presença em território nacional.

A minoria judaica funcionava

como um pequeno “estado” dentro do “estado” português, uma vez que se

regia por credo e normas jurídico-administrativas distintas e às quais

se associava toda a filosofia de um povo que se destacava

obrigatoriamente do conjunto populacional das “nações” por onde o

desenrolar da História tinha obrigado a um longo périplo. Amargos tempos

viriam ainda para este fragmento do povo eleito e santo que procurou um

pouco de paz, nesta faixa de terra, empurrada pela Europa e em contacto

directo com o Mar Oceano.

À data da formação da nossa

nacionalidade, localidades como Belmonte, Lisboa, Santarém, Tomar…

contavam com comunidades de judeus importantes, tendo a elas recorrido

alguns monarcas, como D. Afonso Henriques e D. Sancho I, para o

povoamento inerente à “Reconquista”.

Os monarcas seguintes, desde D.

Dinis em diante (1279 a 1491), emitiram sucessivas normas de direito

público e privado, tendentes à regulamentação das comunidades que se iam

constituindo, da respectiva máquina administrativa e judicial, em tudo

idêntica à que operava junto da restante sociedade cristã.

Com o governo de D. Afonso IV,

porém, face à perseguição que esta etnia sofreu na vizinha Castela, as

comunidades judaicas em Portugal, multiplicaram-se, obrigando o rei a

legislar no sentido de obrigar à fixação de residência em locais

demarcados para o efeito – as judiarias, localizadas dentro da muralha

da cidade, definindo ainda as normas a que estas comunidades deviam

obedecer (Ilustrações 1 e 5).

A partir de D. Pedro I, as

judiarias que até aí comunicavam livremente com o território ocupado

pelos Cristãos, viram o seu espaço encerrado, abrindo-se unicamente para

o exterior, através de portas que se encerravam ao anoitecer.

Considerando a ameaça de

perseguição por parte dos Cristãos, será legítimo interrogarmo-nos se

esta seria uma medida de protecção ou de segregação, relativamente a

esta comunidade ou se, por outro lado, se completam. Na verdade, a

segregação a que este povo está sujeito por lei, vai revelar-se, ao

longo do século XV, como uma medida de protecção face ao crescimento de

um sentimento anti-judaico.

A autonomia destas comunas está

abundantemente tratada, através da documentação. D. Dinis, por exemplo,

concede aos Judeus - a “os seus judeus” -, uma carta de privilégios que

os autorizava, para além de criarem a comuna, a eleger magistrados

próprios, a lançar tributos e a construir aí o templo (situação só

possível com autorização do rei), praticando livremente a sua religião.

A outras comunas isentou-as do serviço militar e da aposentadoria.

A comuna de Lisboa dividia-se

em quatro judiarias (Ilustração 1), todas elas circunscritas dentro da

muralha fernandida: a Judiaria da Pedreira, extinta em 1317, no reinado

de D. Dinis, e da qual se sabe muito pouco, leva-nos a crer que tenha

existido onde hoje é o largo do Carmo. A Judiaria Velha, existente a

partir de D. Afonso III, a mais populosa, ocupando 1.6/100 da área da

cidade e localizando-se, espacialmente, na mancha delimitada pela rua

Nova, a igreja de S. Nicolau, da Madalena e a de S. Julião; a Judiaria

das teracenas ou Judiaria nova, estabelecida por D. Dinis, composta,

unicamente, por uma rua, a da Judiaria, a Ocidente da igreja de S.

Julião (a sua existência vai ser posta em causa por D. Fernando que,

necessitando de aumentar as teracenas reais, não hesita em mandar

derrubar as casas dos Judeus que aí moravam) e a Judiaria de Alfama,

datando do reinado de D. Pedro I, marginando a Torre de S. Pedro, em

Alfama e apresentando o seu povoamento mais intenso no reinado de D.

Fernando, altura em que os Judeus aqui moradores fundam a sua casa de

orações (Ilustração 5).

O núcleo condensador destas

comunidades judaicas era a sinagoga (Ilustração 7), chamando a si

os seus membros através do toque do sino, assume funções simultaneamente

religiosas e administrativas, já que é também aqui o local de reunião da

assembleia, órgão de governo da comuna, presidido pelo rabi-mor, judeu

da confiança do rei (ilustração 1).

Para realização do culto, cada

comunidade judaica possuía o seu local de oração; podia ser uma simples

casa de habitação adaptada para o efeito ou construída de raiz; no

entanto, quer a riqueza na construção quer a sua ornamentação dependiam

da riqueza da comuna.

Em Lisboa, houve três sinagogas

– a da judiaria velha, mandada construir, em 1307, por D. Judas, ou

Judah – que teve a seu cargo a Fazenda Pública -, rabi-mor de D. Dinis,

a da judiaria nova, edificada entre 1317 e 1319 e a de Alfama, erguida,

entre 1373 e 1374, sem autorização régia prévia, o que acarretou

demandas entre o rei e a comuna (veja-se a Sinagoga fundada pelos

Portugueses em Amesterdão. Ilustração 8).

Durante a realização dos

serviços religiosos, havia espaços reservados às mulheres e outros

reservados aos homens.

Para além da religião, as

pedras basilares da cultura judaica assentam no exercício e cumprimento

da justiça, nos mandamentos do amor ao próximo, no ensino, na higiene e

na prática da Medicina.

O ensino compreende a escola

elementar e o Beth Hamidrash, a casa do comentário, opinião e

glosa das escrituras sagradas; enquanto que, na primeira, é ensinada a

leitura e escrita da lei mosaica para além da História e da Religião

deste povo, na segunda - que func

iona no genesim, ao lado da sinagoga, o

Pentateuco é comentado pelos Judeus que se dedicam unicamente ao estudo.

O ensino da Medicina passava

pela prática junto a um mestre conceituado. O balneário, de certo modo

ligado a esta ciência, situava-se junto da judiaria nova.

O almocavar – termo muçulmano

-, o cemitério da comunidade judaica, localizava-se entre a rua do

Bemformoso, largo das Olarias e ruas da Bela Vista do Monte e do

Terreirinho até ao largo do Intendente, junto ao local onde também ao

Mouros enterravam os seus familiares e amigos. De acrescentar o facto de

as comunas de Lisboa e Évora possuírem ainda uma mancebia.

O termo “judiaria” para além de

designar um ou mais arruamentos habitados maioritariamente por

indivíduos judeus podia ainda ser usado para significar uma área

específica do bairro judeu, facto este visível na judiaria velha de

Lisboa quanto à judiaria dos tintureiros-sirgueiros, circunscrita à rua

da Tinturaria.

A comuna de Lisboa foi a mais

densamente povoada de todas as existentes em Portugal talvez devido ao

facto de aqui estar sediada a corte e, em sua consequência, haver uma

maior dinamização do comércio e da produção artesanal, áreas da economia

que mereciam um apreço muito especial por parte dos Judeus.

Efectivamente, assiste-se já, no século XIV, à proliferação de judiarias

provocada pela atracção que a primeira cidade do Reino exercia sobre os

Judeus ligados ao mundo do comércio e das finanças. Este facto leva-os a

estenderem-se em direcção à rua Nova (zona de grande circulação de

gentes e mercadorias da Lisboa medieval).

No século XV, a judiaria grande

ocupava uma área de cerca de 1,68 ha. Eram várias as portas que,

marginando o bairro dos Judeus, se abriram para as ruas dos cristãos: a

porta de S. Nicolau (junto ao adro da igreja com o mesmo nome), a porta

dos tintureiros-sirgueiros saída da Correaria, a porta da Ferraria,

junto à sinagoga grande, abrindo para esta rua e para a Ourivesaria.

Nos finais do século XV, a

judiaria pequena de Alfama abrangia a rua da Sinagoga e a de Ruivo, dela

havendo vestígios no topónimo actual da rua da judiaria e do edifício

então usado como a sinagoga de Alfama.

A fixação dos Judeus em

território português é, ao longo do Século XV, desproporcional,

situando-se, no Centro e no Sul, as comunas com maior projecção

económica, social e cultural. A sua penetração faz-se por via terrestre,

no sentido oriente-ocidente, pelo que se compreende toda uma

proliferação de judiarias em concelhos próximos da linha fronteiriça,

também motivadas pela actividade mercantil que se desenvolve nas regiões

limítrofes portuguesa e castelhana, praticada por membros destas

comunidades.

Fixando-se, inicialmente, nas

principais localidades do litoral e interior, de que se distinguem

Lisboa, Santarém, Évora e Guarda, em número, ao longo de todo o século

XV, um pouco por todo o território português. Torna-se, no entanto,

difícil elaborar uma estimativa populacional, uma vez que todos os

cálculos se apresentam por defeito já que se desconhece a totalidade dos

Judeus isentos do pagamento do sisão, um tributo per capita que recai apenas sobre os indivíduos casados.

A. A então vila de Santarém

assiste a um acréscimo da população judaica em finais do século XIV.

B. A cidade da Guarda conta

rápido com a decadência da sua comunicade judaica, ao longo da centúria

de Quatrocentos, acompanhando a inflexão do próprio concelho que, por

virtudes várias, se despovoa e se vê transformado em couto de homiziados

para incremento da população.

C. Lamego tem uma importante

comunidade judaica, densamente povoada;

D. Acontecendo o mesmo com

Viseu, onde hoje se discute a verdadeira localização da judiaria.

E. Coimbra tem também uma

comuna que remonta aos primórdios da nacionalidade.

F. Setúbal apresenta-se com

um importante relevo no reinado de D. Fernando. Mas, no decurso do

século XV, os seus habitantes extravasam os limites do bairro, indício

claro do seu crescimento.

G. No Algarve, a comuna de

Lagos destaca-se das demais.

H. As comunas de Tavira,

Loulé e Silves não conseguem alcançar o relevo da de Lagos.

I. A de Faro torna-se

relevante no século XV.

J. Em Estremoz, o bairro

judaico não comporta a sua população pelo que os Judeus arrendam casas

no meio dos Cristãos com a permissão de D. Afonso V;

K. Em Viana da Foz do Lima, a

comunidade era reduzida e é pressionada a formar bairro próprio, também

com D. Afonso V;

L. A de Castelo Branco obtém

do concelho e do rei de Portugal autorização para fechar uma travessa,

exterior à Judiaria, habitada por elementos da comunidade.

M. Miranda do Douro tem em

1452, judiaria apartada.

N. Em Aveiro e Palmela, as

comunas atingem o número suficiente, impondo-se-lhes a segregação.

Noutras localidades cresce o

número de Judeus, mas os seus bairros apresentam pouco mais que um

arruamento, o que ainda hoje é bem visível na própria toponímia, como é

o caso ainda de Barcelos, Braga, Guimarães, Lamego, Moura, Mourão,

Olivença, Serpa, Tomar, Torres Vedras, Olivença e Viseu. Nas comunidades

mais populosas, verifica-se a existência de ruas cujo nome tem origem

nos mesteres desenvolvidos pelos que nelas habitam.

Por último, há ainda

localidades em que os Judeus nem chegam a fixar-se como, por exemplo,

Castelo Bom, Castelo Mendo, Figueiró, Pedrógão, Proença, Sortelha, Vila

Maior, entre outras.

A existência de Judeus na

cidade do Porto deve remontar a tempos bastante recuados. Alvitra-se que

a mais antiga judiaria nesta localidade se tivesse organizado na Cerca

Velha. Mais tarde, devido ao aumento demográfico, a população judaica

vê-se obrigada a sair extramuros e a fixar-se na chamada Judiaria Velha.

O acolhimento prestado aos

Judeus pelo rei, pelos grandes dignitários laicos e eclesiásticos (as

bulas pontifícias reconhecem a sua liberdade religiosa e ainda a sua

existência no seio da sociedade cristã), das autoridades e do povo é bem

visível no extravasar dos seus bairros e na criação de novas judiarias,

num simples prolongamento das já existentes, ou na criação de novas

comunidades em lugares onde se desconhecia a sua anterior presença.

Pela legislação dos primeiros

monarcas portugueses, é possível deduzir que a comunidade judaica

conheceu, junto da comunidade cristã, um período de paz e de protecção

real, permitindo-lhe, assim, alicerçar os pilares da sua estrutura

socioeconómica que vamos encontrar no século XIV. Judeus e Cristãos,

subordinados ao direito canónico e romano e às leis do Reino, convivem

em sociedades paralelas, numa plataforma de igualdade.

As suas actividades económicas

centraram-se em torno do comércio, do artesanato e da prestação de

serviços, desenvolvendo profissões como rendeiros, funcionários da

máquina administrativa, físicos e/ou cirurgiões.

Foi, no entanto, no comércio

que os Judeus centraram o seu modo de vida, quer transaccionando

mercadorias e produtos, como vinho, mel, cera, azeite, panos, coiros,

cereais, frutos e gados, quer recorrendo à usura, movimentando o próprio

dinheiro, considerado também como mercadoria. A desenvoltura e o engenho

que demonstram na prática mercantil, granjeou-lhes, porém, a animosidade

por parte dos Cristãos a quem estavam a arruinar o negócio,

coarctando-lhes possibilidades de lucro. Desta forma e a coberto da

desculpa de que os Cristãos necessitavam de precaver-se contra a malícia

nos negócios que eram apanágio dos Judeus, depressa se estipularam

complicadas tramas burocráticas, tendentes ao arrastamento das

autorizações de contratos de compra e venda que envolviam Judeus.

De qualquer forma, a banca dos

Judeus foi um recurso que os Cristãos utilizaram com frequência para

viabilizar as suas próprias actividades comerciais a ela recorrendo quer

o rei, ou a Igreja, os nobres e até mesmo o povo, passando todos pelos

juros lançados pelos Hebreus nos empréstimos que faziam. Foram,

precisamente, estes juros outro dos focos de litígio, considerando, por

um lado, a impossibilidade da sua solvência e, por outro, a pressão

exercida pelos Judeus junto dos Cristãos, quanto ao cumprimento do seu

pagamento.

Sabendo, como ninguém, amealhar

riqueza, foi esta particularidade que lhes grangeou a protecção e o

respeito dos monarcas, por uma via, mas – e tantas vezes… - a

animosidade ou até mesmo o ódio por parte do resto do povo, facto que

conduziu em Lisboa à tentativa de assalto da judiaria grande, travada

pela própria intervenção do Mestre de Avis (1384).

No domínio do artesanato, a

preferência vai para a profissão de alfaiate, armeiro, cordoeiro,

curtidor, fanqueiro, ferreiro, ourives, sapateiro, tecelão, tintureiro,

entre outros.

Os mercadores, mesteirais ou

físicos tendem a localizar-se nas ruas de maior movimento humano e de

mercadorias, concorrendo, profissionalmente, com a população cristã do

município.

Embora se limite,

frequentemente, o termo “mesteiral” aos trabalhadores em ofícios

mecânicos de artesanato ou de indústria, o termo incluía ainda e para

além destes, alguns pequenos comerciantes (como sejam os almocreves, os

carniceiros e os regatões e certos trabalhadores rurais como os

almoinheiros e até os pescadores). Nas cidades e vilas mais importantes

encontramo-los arruados, ou seja reunidos por profissões numa mesma rua.

E isso é bem visível na toponímia da cidade: Rua dos Correeiros, Rua dos

Fanqueiros, Rua dos Sapateiros, Rua dos Ourives (do Ouro e da Prata) …

De sublinhar que o arruamento

dos mesteres começara por ser norma habitual dos próprios artífices,

antes de se converter em princípio de obrigatoriedade determinado pelas

câmaras. Juntando-se na mesma rua, os mesteirais de cada profissão

sentiam-se mais protegidos contra eventuais violências e abusos,

vigiando-se mutuamente na qualidade e quantidade dos produtos, preços

por que eram vendidos e métodos de cativar o comprador. Relativamente a

quem comprava, este agrupamento apresentava também vantagens, uma vez

que, alinhando-se, assim, lado a lado, nas principais ruas de Lisboa, as

tendas dos vários mestres, se tornava mais fácil a escolha do produto e

a sua aquisição, e as inspecções à qualidade, peso e preços.

Trabalhava-se, geralmente, de

sol a sol. Descansava-se ao Domingo, mas não faltavam exemplos de

violação de repouso dominical. Os Judeus pretendiam sempre guardar o

Sábado, obrigando, muitas vezes, subordinados cristãos a trabalhar ao

Domingo.

No início do século XV, foi

estabelecido no Porto, que os mesteirais não trabalhassem desde o

pôr-do-sol de Sábado até ao nascer do Sol de Segunda-feira. Os

pescadores estavam proibidos de sair para o mar antes de

Segunda-feira de manhã; em 1406,

autorizaram os de Lisboa a antecipar a partida para o Domingo, às

Ave-Marias. E, em 1456, o Papa Calisto II acedeu mesmo a que pudessem

pescar sardinha aos Domingos e aos dias de Santos pé-fixados, excepção

feita para as principais festas de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Era

mesmo proibida a venda de carne, de vinho e de pão, ao Domingo, até que

as gentes saíssem da missa.

Relativamente à agricultura e

sendo esta, então, o factor mais importante na economia portuguesa, é

aceitável pensar-se que os Judeus devessem ter desenvolvido actividades

agrícolas, sobretudo quanto à exploração da vinha. Existem documentos

que atestam precisamente a posse e usufruto por parte deles de vinhas e

de estruturas de transformação e armazenamento de vinho, tais como

lugares e adegas. As quintas e pomares foram outro pólo de atracção.

Alguns deles dedicaram-se também à criação de gado. As ciências e as

artes contaram também com a colaboração deles, como a Medicina, e a

“Astronomia”.

A posição da Igreja,

relativamente a este grupo é de uma certa tolerância, permitindo-lhe a

prática do seu Credo, esperando que, um dia, os seus elementos se

viessem a filiar na religião cristã. Neste sentido, é a primeira a

condenar atitudes mais intransigentes por parte dos Cristãos que

perseguem Judeus, colocando estes sob a sua protecção e aconselhando, em

1215, no Concílio de Latrão, em que se assenta na separação dos dois

grupos em bairros distintos. Aconselha ainda os Judeus a usarem no

vestuário sinais que os identifiquem.

D. Afonso IV leva em conta esta

determinação e ordena que os Judeus se assinalem com uma marca amarela

no chapéu. Esta medida acarretou, no entanto, muita polémica já que se

não generalizou o seu cumprimento. No entanto, a separação dos dois

grupos sociais é, então, de tal forma efectiva que estão penalizados

pelo direito canónico e pelas Ordenações do Reino os contactos

pessoais entre judeus e cristãs ou entre judias e cristãos; será

penalizada com a pena capital a mulher cristã que entre na judiaria sem

se fazer acompanhar de dois homens se for casada ou de um homem se for

viúva e idêntica punição terá o homem judeu que receber uma cristã na

sua casa. A legislação régia determina ainda que as portas das judiarias

se fechem com os últimos raios de sol, sendo açoitados publicamente os

Judeus que nelas não entrassem a tempo.

Todavia, apesar desta separação

Judeus/Cristãos, eles estarão ligados uns aos outros quer pela

proximidade das suas propriedades quer pelo próprio exercício do

trabalho em que uns são assalariados dos outros. Na realidade,

protegidos pelo rei e pelo próprio interesse que a este traz essa

protecção, pela Igreja e pela nobreza, os judeus desenvolvem várias

profissões o que lhes permite contactar com todos os estratos da

sociedade cristã, no seio da qual ocupam um papel minoritário. Outro

factor de aproximação é o direito de aposentadoria que os Judeus devem

cumprir, relativamente aos membros da nobreza e aos oficiais régios.

A máquina tributária, tanto por

parte da Igreja como por parte do rei caía sobre esta comunidade de

forma impiedosa. De facto aos Judeus, competiam os seguintes:

. o dízimo à Igreja;

. o imposto da capitação

que incidia sobre o indivíduo directamente;

. o oitavo ou renovo sobre as

herdades;

. a dízima sobre o gado ou as

colmeias;

. a sisa judenga, sobre as

mercadorias destinadas ao consumo ou à venda;

. o serviço real dos quatro

dinheiros que incidia sobre o rendimento individual e sobre contratos de

compra e venda;

. o sisão de 2 soldos que

recai sobre o vinho vendido a retalho;

. o genesim que incide sobre

a liberdade de ensino;

. o serviço novo das 300 000

libras que, nos finais do século XIV e início do XV, sobrecarrega ainda

mais a bolsa judaica;

. a todos estes devemos

acrescentar as peitas, fintas e talhas (concelhias) e impostos

extraordinários.

Fica bem sublinhado o

contributo manifestamente superior dos Judeus se o compararmos com o que

era cobrado aos mouros, tanto mais que a minoria hebraica sofreu uma

explosão demográfica, fenómeno que não sucedeu com a moura. De facto, no

séc. XV, a distribuição de comunas de Judeus em Portugal fazia-se pelas

seguintes localidades:

Abrantes, Alandroal, Alcácer do Sal,

Alcáçovas, Alvor, Aguiar, Alegrete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alhandra,

Almeida, Alter, Almada, Alvito, Amarante, Arraiolos, Arronches, Arruda,

Atouguia, Aveiro, Avis, Azambuja, Azinhoso, Beja, Benavente, Benavila,

Barcelos, Bemposta, Borba, Braga, Bragança, Cabeço de Vide, Campo Maior,

Castelo Branco, Castelo de Vide, Castelo Rodrigo, Chaves, Coimbra, Coina

Coruche, Crato, Elvas, Évora, Erra, Estremoz, Evoramonte, Faro,

Freixedas, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Fundão, Guimarães,

Jurumenha, Lagos, Lamego, Leiria, Lisboa, Loulé, Marialva, Matosinhos,

Mértola, Mesão Frio, Messejana, Miranda do Douro, Mogadouro, Monção,

Moncorvo, Monforte, Monsanto, Monsaraz, Montemor-o-Novo,

Montemor-o-Velho, Moura, Mourão, Muge, Nisa, Óbidos, Odemira, Olivença,

Ourém, Ourique, Palmela, Penamacor, Penela, Pernes, Pinhel, Pombal,

Ponte de Lima, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Portimão, Porto, Porto

de Mós, S. João da Pesqueira, S. Vicente, Sacavém, Salvaterra, Samora,

Santarém, Santiago do Cacém, Sardoal, Sarzedas, Setúbal, Serpa, Silves,

Sintra, Soure, Sousel, Tavira, Tomar, Torrão, Torres Novas, Torres

Vedras, Trancoso, Valença, Viana do Alentejo, Viana do Castelo,

Vidigueira, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca, Vila Real, Vila

Viçosa, Vimieiro, Vinhais, Viveiros e Viseu.

Considerando os encargos

tributários que Mouros e Judeus pagavam, é fácil deduzir o peso que a

comuna hebraica tinha para a economia da Coroa.

A sociedade portuguesa, apesar

de muito mais tolerante relativamente aos Judeus do que a castelhana e a

europeia, teve, no entanto, os seus momentos de levantamento popular

contra esta minoria. Para a ocorrência destes distúrbios contribuiu

certamente o facto de existir uma dicotomia entre Cristãos e Judeus que,

ultrapassando o factor religioso, se estendia à posse de bens. Enquanto

o judeu era conotado como homem rico, credor de bens e, em seu

resultado, praticante da usura, o cristão era o homem pobre, devedor das

quantias que pedia a título de empréstimo ao judeu e vítima principal

deste último.

A inveja, a cobiça e a

incompreensão com que os cristãos olhavam para esta minoria foram o

bastante para criar, ao longo dos tempos, a imagem distorcida e

fantástica do judeu, ao qual se atribuíam crimes como o da morte de

Jesus, o de matarem crianças e de lhes beberem o sangue, o de profanarem

imagens de Cristo e hóstias sagradas, o de terem parentesco com o diabo,

o de utilizarem a usura como forma de empobrecerem os cristãos e,

sobretudo, o crime de serem apátridas, idólatras, sodomitas e impuros, a

fim ao cabo o que de mais condenável podia existir aos olhos da Igreja.

No entanto, apesar destes

atritos no relacionamento entre dois grupos, o que é um facto é que os

Cristãos reconhecem a religião judaica e esta constatação passa pela

determinação de um limite até onde podem ir as relações entre ambos. É

este que proíbe os casamentos mistos, a menos que o seguidor da fé

mosaica se convertesse ao Cristianismo. E é ainda este limiar que obriga

ao apartamento físico das duas minorias étnicas relativamente à maioria

cristã.

Considerados com “sujando” os

adros das igrejas e “conspurcando” os alimentos – circunstâncias tão a

propósito nos após peste negra e outras pestes e calamidades -, o judeu

transforma-se no inimigo, residente no interior da comunidade. A minoria

judaica torna-se, assim, o infiel que é preciso combater no Reino. Leis

sucessivas passam a obrigar à total proibição de comunicação entre casas

de Judeus e casas de Cristãos.

Todavia, se, por um lado, é bem

visível o reconhecimento oficial, por parte da maioria cristã, da

minoria judaica, patente como atrás foi dito na convivência social, nas

relações económicas entre ambas, na liberdade com que os Judeus circulam

no Reino e na imparcialidade oficial dos órgãos de justiça cristãos,

verifica-se, por outro lado, a existência de uma desigualdade na ordem

social e uma subordinação à ordem política que lhe vedam o acesso aos

postos de comando.

Desempenhando um

papel notório na sociedade medieval portuguesa, considerando os seus

aspectos económicos mas também sociais, é sem dúvida este facto que faz

com que a comunidade judaica em Portugal não sofra as perseguições

sangrentas praticadas no resto da Península Ibérica e na Europa de uma

forma geral. |

|

|

|

4. Mourarias e Mouros |

|

|

|

Depois da “Reconquista” cristã,

os Mouros conheceram, na sua generalidade, o estatuto de escravo, mas a

alguns era concedida alforria. Às localidades de Lisboa, Almada, Palmela

e Alcácer, que se submeteram ao primeiro monarca português, concedeu

este, em 1170, uma carta de amizade e segurança aos mouros forros,

segundo a qual era permitido a esta minoria religiosa seguir os seus

costumes, leis, credos… a troco de pesados tributos pagos à coroa

portuguesa.

Os Mouros, nestas condições,

gozavam de liberdade, distinguindo-se dos demais, que eram feitos

escravos em resultado de combates, em fossados e presúrias organizados

de surpresas contra eles e seus aldeamentos.

Estes Mouros forros estavam

estreitamente dependentes dos reis, sendo, inclusive, chamados de

“os meus mouros” em documentação da época, assinada por alguns monarcas.

Tal como para os judeus, também

para os Mouros foram delimitados espaços restritos, aos quais deviam

confinar-se, áreas essas fora das povoações, nos arrabaldes, sendo

chamadas de mourarias ou aljamas (Ilustração 1).

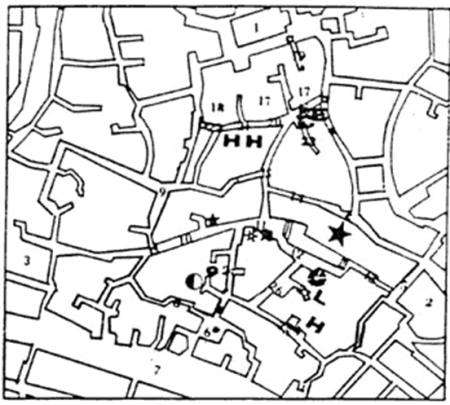

Em Lisboa, o arrabalde dos

Mouros, a Mouraria – fora do perímetro do centro urbano, numa zona pouco

salubre -, era marginada pelas portas de Santo André e S. Vicente, na

encosta do Castelo de S. Jorge, local esse a que ainda hoje tem como

topónimo Mouraria. Este bairro teria um núcleo interno amuralhado,

abrindo-se em duas portas situadas nos extremos da actual rua dos

Cavaleiros. Estas portas fechavam-se ao cair do sol (Ilustrações 2 e 3.

Ver ainda a Ilustração 7) .

As estruturas públicas das

mourarias compreendiam a loja destinada à recolha dos impostos que

seguiam depois para o tesouro público da Coroa, a cadeia, os banhos,

abolidos pelos Cristão, a escola, o curral e o matadouro dos animais que

eram consumidos pela comunidade, o cemitério ou almocavar e os

locais de culto: as mesquitas – a maior e a menor.

Uma cidade muçulmana era sempre

murada e abria-se em ruas, dando-lhe uma forma de estrela. Assim seria

inicialmente, até porque tinha o seu local de culto e oração no centro.

Rápido ia-se transformando num autêntico labirinto de ruas estreitas. Da

mesquita partiam uma ou mais vias que se destinavam ao mercado – o

Suq, vigiado por almotacés que desempenhavam a função de

policiamento, a fim de verificarem a qualidade dos bens expostos, as

condições em que os vendedores os apresentavam e ainda vigilantes dos

pesos, medidas e preços. Havia também um no matadouro, porquanto os

animais, para serem abatidos e depois vendidos, estavam sujeitos a

rituais, como também os tinham os Judeus. Nem uns nem outros comiam

carne de porco e as peças abatidas eram colocadas em bancas, quase ao

fundo das ruas, onde se separavam os ossos de partes de carne e das

vísceras.

O mercado que partia do centro

da cidade compreendia lojas que se iam qualificando, partindo da

Mesquita para sul, na direcção dos lados do rio. Perto da mesquita,

vendiam-se velas, cera, perfumes. A seguir, vinham os livros e as

encadernações; passava-se aos metais e tapetes já prontos e ainda aos

tecidos. Na “cauda”, vinham a tinturaria, os barros, os animais, a venda

da carne e os produtos mais sujos e malcheirosos.

Pelo meio, apareciam os

mesteirais que vendiam tudo o que uma casa necessitasse. Uma loja

compreendia, dentro do mercado, um pequeno estabelecimento interior. O

expositor seria uma corda esticada de ponta a ponta de onde se

dependuravam os artigos, e uma ou mais arcas para serem abertas, a fim

de substituírem o material de venda já em falta, ou para guardarem

tecidos e objectos de adorno mais sensíveis e valiosos, quando os havia.

Os cereais e as especiarias salpicavam de cor a rua principal.

Memórias de al-Abbas Ahmad,

falecido numa segunda-feira, dia 1 de Sawwal do ano de 800 (17 de

Junho de 1398) e a mensagem fúnebre dos seus familiares, seguiam, como

todas as demais, textos de Corão ou da Sunna, como:

“Que Deus tenha piedade dele”, passando aos cinco pilares pelo mesmo

cumprido. Chegou até nós, perpetuada no calcário de uma lápide

funerária, encontrada na actual Praça da Figueira, em Lisboa, pelo menos

uma. Tratou-se, por certo, de uma reutilização de materiais pertencentes

ao almocavar mouro, autorizada por D. Manuel e destinada à edificação do

Hospital de Todos-os-Santos naquele local.

As mesquitas eram o centro

polarizador desta comunidade a quem se dera liberdade de culto. Crê-se

que a mesquita grande da Mouraria de Lisboa, principal edifício do

bairro, ocupando 300 m2 e tendo como anexo a escola (Madrasah) com 48m2,

se situaria nas imediações do actual Largo da Anunciada. A mesquita

pequena posicionara-se na rua de dentro da Mouraria, junto a uma porta

do bairro, e distribuía-se por 47 m2.

Uma pia de abluções, datada dos

séculos XIII-XIV, calcária, com a forma de meia calote constituída por

oito gomos radiais, ostentando, no seu bordo, uma inscrição em

caracteres cúficos, encontrada na Rua João do Outeiro e pertencente ao

Gabinete Técnico do Teatro Romano, remete-nos para um dos rituais da

religião muçulmana: antes da oração, o fiel deve purificar-se,

simbolicamente, lavando o seu rosto, mãos e antebraços; se as

características do local não permitirem o uso da água (no deserto, por

exemplo), esta cerimónia pode executar-se mediante a utilização de um

elemento natural, como é o caso da areia.

São visíveis, actualmente, as

características que o urbanismo muçulmano incutiu às ruas da Mouraria,

em que a tónica predominante é o emaranhado dos traçados, os múltiplos

becos e uma estrututa labiríntica, como já acima referimos. Desta teia,

emerge a mesquita, como núcleo central e outro formado pela escola, os

banhos e o mercado

Enquanto os Judeus se

distribuíam socialmente pelo patriciado e classe média, os Mouros,

classe pobre, constituíam o estrato mais desfavorecido da sociedade

lisboeta. Só alguns Mouros eram artesãos. Esta comunidade minoritária

que a legislação segregou, isolando da maioria cristã, manteve, no

entanto, o seu quotidiano pautado por uma vivência de osmose junto da

comunidade cristã.

Em suma, podemos, então, dizer

que a localização dos bairros das duas minorias diferia quanto à

implantação no tecido urbano de Lisboa.

A Mouraria, situada fora das

muralhas, no arrabalde dos Mouros, derramava-se pela encosta do monte do

Castelo, frente aos campos de onde se retiravam os produtos agrícolas

que alimentavam a cidade e o concelho (ilustração 7).

Já com as judiarias, o implante

fazia-se em plena zona central, perto da então Rua Nova e da Ribeira,

pólos dinamizadores do comércio.

As queixas que, nas reuniões de

Cortes, se faziam contra estas duas minorias, dirigiam-se sobretudo para

a hebraica que, graças ao seu engenho, ameaçava os interesses dos

Cristãos que pretendiam triunfar quer nos mesteres, quer na via

mercantil.

Os Mouros, não perturbando os

interesses de ninguém, uma vez que a sua importância económica era

reduzida, não viam grandes acusações projectadas sobre eles.

Esta diferente implantação dos

bairros das duas minorias no tecido urbano parece ter continuidade na

importância que os seus elementos tinham na sociedade cristã, mantendo o

mesmo desnível proporcional. De facto, nos serviços prestados ao rei, as

duas minorias religiosas residentes em Lisboa entram na proporção de

quatro judeus para um mouro.

A organização nestas comunas

dependia de um al-qadi – um alcaide, um antigo governador –

escolhido entre os da etnia.

O Alcaide designa o elemento da

comunidade moura que se constitui como sua autoridade máxima, quer no

foro religioso, quer no jurídico-administrativo. Era ainda ao alcaide

que se dirigia o rei quando pretendia comunicar algo à comuna. O cargo

que, de início, seria vitalício, passou, no século XV, a ter uma duração

variável, entre um e seis anos, acumuláveis ou não na mesma pessoa.

Ao alcaide cumpria o bom

conhecimento do direito muçulmano expresso no Alcorão, como fonte

primordial, na Sunna, ou seja nos preceitos legais deduzidos a

partir dos contos do Profeta e que traduzia o comportamento de Maomé que

serviria de exemplo aos crentes, e n Idjimâ’ – o acordo unânime

da Comunidade - ou consenso de opinião entre os letrados da

comunidade e o Qiyâs, ou seja, o raciocínio por analogia. O

Rây era afastado e resultava no apelo ao sentimento de equidade do

Juiz. Em matéria jurídica, compete ao alcaide a jurisdição cível e crime

dos elementos da comuna. Deve ainda instruir os processos e

superintender a investigação dos pleitos.

Dois homens têm a missão de o

assistirem: um carcereiro e um porteiro.

Para além do alcaide, outro

cargo importante é o de Juiz dos direitos reais, ocupado por Muçulmanos,

mas nomeados pelo rei. Um procurador e um requeredor dos direitos do

monarca auxiliam esse juiz mas suas funções, agindo de forma a defender

os interesses económicos do soberano e que se prendiam com os tributos

que a comuna lhe devia e ainda com benefícios vários. Paralelamente à

importância do procurador, surgem os vereadores e o almoxarife a quem

competia a cobrança da tributação.

Já em meados do século XV,

surge um outro cargo, desta vez ocupado por um cristão – o de requeredor

das sisas.

O aparelho administrativo

contemplava, por último, mais algumas tarefas desempenhadas pelo

tabelião que era de indigitação do soberano, pelo escrivão, cargo este

electivo, e pelo coudel, nomeado pelo monarca que era secundado, por sua

vez, por um escrivão.

As responsabilidades religiosas

da comuna eram desenvolvidas pelo “capelão”, um dos três homens mais

importantes da comunidade, juntamente com o alcaide e o muezim.

Este era um auxiliar directo do “capelão” e tinha por função chamar os

fiéis à oração. Com as Cortes de Coimbra de 1390 e a proibição de

invocarem Maomé, o seu cargo deixou de ter razão de existir e, na

documentação posterior, já não se lhe faz menção.

O degolador, com a dupla função

de guarda do curral e do abate dos animais de acordo com a praxis

ritual que vigorava entre eles, e o talhante ou carniceiro a quem

compete vender esses animais à comunidade, eram outras duas profissões

de destaque na vida desta comunidade.

Os impostos que recaíam sobre

os Muçulmanos forros, em 1170, e indicados na carta de amizade e

segurança, outorgada por D. Afonso Henriques eram vários:

. a capitação, sobre todos os que

tinham idade para trabalhar;

. a alfitra, sobre todos desde o dia

em que nasciam;

. o azaqui, correspondia à décima

que recaía sobre todos os bens móveis e imóveis;

. a dízima, sobre todo o trabalho

desenvolvido nas vinhas do rei, compreendendo ainda a venda do dos figos

e do azeite.

Foram, no entanto, agravados

nos finais do século XIV, princípios do século XV, apresentando-se,

desta feita, com a seguinte distribuição:

- “Libra por cabeça” (vinte soldos

da moeda antiga) paga por cada mouro varão no dia 1 de Janeiro;

- Seis dinheiros de moeda antiga

pagos todos os anos, no mesmo mês e dia, a partir do momento do

nascimento (alfitra);

- Azaqui dos cabedais e dízima de

renovos, aplicáveis aos Mouros maiores de quinze anos e que compreendiam

a quarentena, ou seja 1/40 do cabedal, a dízima devida ao seu senhor, o

azaqui, resultante da venda ou compra de bens de raiz, a dízima das

colheitas (figos, azeite, cereais e vinho) ou do renovo, a quarentena do

gado vacum, a dízima das crias das éguas e mulas, a dízima do mel e da

cera, a dízima dos bens herdados, caso não se apresentassem logo os

herdeiros, 25 soldos de moeda antiga imputáveis aos mouros casados de

Lisboa (por certo) e de outras comunas às quais o rei exigisse e 20

soldos da moeda antiga imputáveis aos solteiros, devidos pelo seu

trabalho nas vinhas e pela venda dos figos.

. A dízima do trabalho, aplicável

aos assalariados de Lisboa (braceiros, jornaleiros, alfaiates,

sapateiros e alvaneses. Este tributo não se destinava aos mesteres cuja

matéria prima fosse o cabedal, dado que a estes era já aplicada a

tributação da quarentena. A isenção abrangia também os que trabalhavam

nas vinhas e herdades, uma vez que lhes era atribuída a dízima do

renovo.

Para além destas contribuições,

os Mouros estavam ainda sujeitos à obrigação do serviço militar, a

corveias públicas (conservação dos muros, calçadas e poços da mouraria,

podendo contribuir com trabalho inerente a este serviço ou com o

pagamento do material necessário), a impostos extraordinários e à

aposentadoria.

Apesar desta pesada carga,

havia, no entanto, mouros que, tendo agradado ao rei pelo desempenho dos

serviços prestados, eram isentos de algumas destas obrigações.

Considerando o levantamento de solicitantes das isenções tributárias dos

mouros de Lisboa feito por Maria Filomena Lopes Barros (1993), entre

1441 e 1491, verifica-se que os 11 casos apurados, correspondentes a

24,4% do universo total das cartas de privilégio outorgadas neste

período, se prendem com mouros que desenvolvem ofícios vários próximos

da Corte, pelo exercício da sua própria profissão.

Estes privilégios negativos, ou

melhor, estas isenções, variáveis de caso para caso, em grau e

abrangência, não têm por objectivo uma qualificação social, mas uma

diminuição do peso tributário, facto que já não acontece, por exemplo,

com os Judeus a quem fora concedido o privilégio de poder usar besta

muar de sela e freio (ao invés da obrigatoriedade de cavalo) e porte de

arma, atributos de um estatuto social superior.

Ainda relativo às concessões de

cartas de privilégio e considerando os reinados compreendidos entre D.

Fernando e D. João II, podemos escaloná-los por ordem crescente de

atribuição, da seguinte forma: D. Fernando, D. João I, D. Duarte, D.

João II e, por último, largamente distanciado de outros, D. Afonso V.

As cartas de segurança aos

Mouros são a fonte preferencial para o estudo desta comunidade, dado

que, ao detalharem os diferentes aspectos da legislação a aplicar,

fornecem os elementos para os mais variados estudos.

Foi possível desta feita, e de

uma forma geral, traçar o quadro das actividades económicas desta

minoria que se revelou essencialmente agrária. No caso de Lisboa, porém,

tal não se verificou, sendo os seguintes os sectores económicos e sua

distribuição percentual:

A.

Sector Primário: 1.3%;

B.

Sector Secundário: 84.6%;

C.

Sector Terciário: 14.1%.

O sector secundário (superior à

soma dos outros dois, em muitos dígitos e as actividades artesanais quer

lhe estão ligadas (tinturaria, tecelagem, tapetes, cordoaria,

metalurgia, sapataria…), constituem o pólo centralizador da economia dos

Muçulmanos. Destas actividades, as mais populares eram:

A.

O trabalho de olaria: 30.5%;

B.

O das fibras (tapeteiros, esparteiros, esteireiros e cordoeiros):

28.0%;

C.

O dos metais: 17.1%;

D.

O dos sapateiros: 3.7%;

E.

Os de carpintaria: 3.7%;

F.

Os albardeiros: 2.4%;

G.

E ainda um azulejador e um foleiro.

O complemento agrícola

desenvolvido em Lisboa nos quintais das casas destes mouros ou em

prédios rústicos aforados, é, porém, uma realidade, constituindo assim

uma segunda actividade a acrescentar às já indicadas e destinada a

melhorar o pecúlio do núcleo familiar.

Grande parte da mourama que se

dedicava a trabalhar o barro na comuna de Lisboa, agrupava-se na Rua de

Benfica, no arrabalde novo da Mouraria, também conhecida por “rua onde

vendem as olas”, numa clara alusão ao mester e ao seu comércio que, não

se destinando unicamente ao consumo interno da Mouraria, devia atender

também as necessidades da população cristã da cidade de Lisboa.

As técnicas árabes de fabrico

destes artefactos terão certamente influenciado os elementos plásticos e

estéticos que os oleiros cristãos introduziram no seu imaginário

criador, patente também nos vocábulos dos diversos objectos necessários

à produção oleira e usados ainda hoje, alimentos… tais como, açafate,

acepipe, açude, acéquia, açorda, açúcar, albarrada, alcadefe, alcatruz,

alcofa, alguidar, alfaia, alguidar, aljofaina, aljuba, Almargem,

almoinha, almofia, almarrax, argola, ataúde, atenor, azeite, ceifa,

chafariz, jarra, laranja, limão, nora…

Como expoente máximo desta

produção deve referir-se o azulejo, elemento decorativo mudéjar que,

tendo subsistido no imaginário estético e perdurando para além do Édito

de Expulsão manuelino, conhecerá o seu desenvolvimento mais tarde, no

século XVI e terá toda a projecção que o actual museu do Azulejo,

associado à Igreja da Madre de Deus, em Lisboa, bem documenta

(Ilustração 6).

A fim de poder avaliar-se

melhor a importância da comunidade judaica e da comunidade moura em

Portugal, no séc. XV, deve, por último, referir-se que a distribuição de

comunas de mouros era a seguinte:

Alcácer do Sal, Alenquer, Almada, Avis,

Beja, Elvas, Estremoz, Évora, Faro, Lisboa, Loulé, Moura, Palmela,

Santarém, Serpa, Setúbal, Silves e Tavira.

Assim como as judiarias, também

as mourarias deviam encerrar as suas portas ao fim do dia, coincidindo

com o toque do sino cristão que anunciava as Trindades. Pesadas penas

esperavam os que, por qualquer razão, fossem encontrados fora do

perímetro destas comunas, depois de encerradas as suas portas.

Esta medida separatista era

acompanhada por outra legislação semelhante quanto aos objectivos: as

mulheres não podem entrar sozinhas nas mourarias e, caso o fizessem,

pagariam com a vida tanto estas como os mouros que as recebessem; para

além de não poderem residir nas mourarias, estava vedada aos Cristãos

qualquer prestação de serviços nas casas dos Mouros ou na participação

das suas festas. O mesmo sucedia, a nível de participação de mouros em

cargos oficiais, impossibilitando o desempenho de ofícios junto do rei,

dos infantes, dos nobres e da igreja. Encontravam-se igualmente

interditados de usufruírem do regime vizinho dos concelhos, da lei da

avoenga e de serem procuradores em pleitos cristãos. Em caso de serem

acusados de delito, não podiam ser abrangidos pelo direito de asilo nas

igrejas, salvo se, entretanto, se convertessem à fé cristã.

A distinção no vestuário

corporizava, visualmente, este sectarismo, através da obrigatoriedade do

uso do sinal; de facto os Mouros eram obrigados ao uso de trajes que

permitissem a sua identificação, vestindo aljubas, de mangas

largas, albornozes, capuzes e balandraus. D. Afonso

IV acrescentou a obrigatoriedade de um sinal branco no barrete e

D. João II determinou que aplicassem um crescente vermelho no

ombro, os que optassem por usar o seu capuz aberto.

A insistência neste tipo de

legislação em reinados sucessivos era claro indício de que estas medidas

não foram cumpridas, havendo sim uma interpenetração entre Mouros e

Cristãos. Os próprios reis deram o exemplo.

D. Afonso V ouviu ao

Muçulmanos. Embora as aljubas, albernozes e balandraus fossem trajes

costumeiros dos Mouros, suficientes para distingui-los, os legisladores

obrigaram-nos a usar as vestes longas costuradas e fechadas na frente, o

que além de lhes provocar incómodo no momento em que realizavam suas

actividades de trabalho ia contra os seus costumes. Disto nos dá conta

uma carta datada de 11 de Dezembro de 1454, na qual Afonso V atendeu o

pedido dos mouros de Lisboa, uma vez que

“Custumarom sempre trazerem capas abertas

per diante e capellos de tras que he trajo de mouro assy como sempre

trouuerom e ainda trazem todollos outros mouros forros de nossos regnos,

e que mantendo elles assy seu custume do dito trajo que os

dessebargadores da nossa cassa do ciuell, que esta em esta çidade lhe

foi mandado da nossa parte que nom trouuessem mais as ditas capas

abertas soomente todas cosseitas e çarradas per diante, em o que dizem

que lhe foi feito agrauo por seerem as ditas capas per a dita guissa

muito pejadas para com ellas poderem seruir e trabalhar e ainda seer lhe

posta semelhante defessa que nom he a nenhuus outros mouros forros de

nossos regnos, pedindonos que lho mandassemos correger e tornar a seu

custume, e visto per nos seu requerimento e querendolhe fazer graça e

mercee, teemos por bem e queremos e mandamos que daquy em diante possam

trazer as capas todas abertas per diante com seus capellos de capuz

segundo soyam de custumar sem embarguo de qualquer mandado ou defessa

que lhe per os sobreditos nossos dessenbargadores ou quaees quer outras

perssoas em nosso nome fosse ou seja posta”.

(AN/TT, Chanc. de D. Afonso

V, l.º 19, fl. 119v).

A proibição de chamamento do

muezin constituiu mais uma das medidas de segregação que violentaram

esta comunidade; a organização do tempo não obedecia já aos preceitos do

Alcorão, convidando pela voz do dito oficial às cinco orações

diárias, um importante pilar do Islão. Esse apelo achava-se, no entanto,

espartilhado pelo toque do sino cristão. Desta feita, o som de um Credo

e voltado para Deus, sobrepunha-se à voz de um outro Credo dirigido

também a Deus, mas arbitrariamente silenciado pela imposição de uma

religião à outra, ambas voltadas para a mesma Divindade, mas que

convinha, ao tempo, vocacionar-se para dois Deus distintos. E hoje não

continua a persistir a mesma ideologia? |

|

|

|

5. Conclusões |

|

|

|

A situação de crise vivida

pelos Judeus em Portugal no século XV prendeu-se com motivações

religiosas, sem dúvida; mas estas devem ser acrescidas de razões de

ordem económica. O próprio pogrom de 1391 que chacinou milhares

de Hebreus em Castela, sobretudo no Sul (Andaluzia), fez sentir as suas

ondas de choque, mais tarde, em Portugal.

Contudo, para os que se

convertiam, as provações não acabavam, uma vez que bastava que alguém

testemunhasse que, em segredo, continuavam a desenvolver os ritos

hebraicos, para que, de imediato, os seus bens fossem confiscados e os

“infractores” fossem condenados a prisão ou escravatura.

Vejamos uma passagem das

Ordenações Afonsinas:

“a Comuna dos Judeos da dita Cidade de

Lixboa nos enviou dizer, que nos regnos de Castella, e d’Aragom forom

feitos muitos roubos, e males aos Judeos, e Judias estantes aquella

fazom nos ditos Regnos, matando-os, e roubando-os, e fazendo-lhes

grandes premas, e costrangimentos em tal guisa, que alguus delles se

faziam Christaaõs contra suas vontades, e outros se punham nomes de

Christaaõs nom seendo bautizados com padrinhos, e madrinhas, segundo o

direito quer; e esto faziam por escapar da morte ataa que se podessem

poer em salvo; e que alguus desses Judeos, e Judias se vierom aos ditos

nossos regnos, e trouverom suas molheres, e filhos, e fazendas, dos

quaes moram, e vivem alguus delles em esta Cidade, e alguus em outras

Cidades, e Villas, e Lugares do nosso Senhorio” (L.º II, tít. LXXVII).

A medida legislativa para o confisco ou

penhora dos bens judeus estava assim ardilosamente autorizada. Ódios,

invejas e outros sentimentos menos dignos de Cristãos e relativamente a

Judeus transformavam facilmente os primeiros nas testemunhas

difamatórias dos segundos. Pontualmente, o rei interveio para sanar este

tipo de atritos, cedendo privilégios a determinadas comunas, mas o

crescendo das perturbações anti-semitas foi fazendo sentir-se até

culminar no século XV, com o Édito de Expulsão promulgado por D.

Manuel I que se seguiu ao Édito de Expulsão emitido por Fernando

e Isabel de Castela e Aragão.

Quanto aos Mouros, a situação

foi um pouco diferente. A comuna de Lisboa não pode ser considerada

exemplo de como esta comunidade se comportou em Portugal, já que – e

como acima o dissemos -, era na capital que se encontrava sedeado o

poder político e, por este facto, funcionou como pólo dinamizador da

actividade que norteou os Mouros aqui residentes, centrada

essencialmente na produção artesanal.

O dinamismo económico dos

Mouros aqui residentes, relativamente aos do resto do País, acompanha

este protagonismo da cidade, diferenciando-os quanto às suas actividades

económicas, da tendência apresentada fora da referida cidade; preferindo

o sector secundário, pretendiam, certamente, fazer face às necessidades

de consumo da grande capital, contrariamente ao resto do País em que

predominava a agricultura como actividade de base.

De uma maneira geral, o mouro,

servidor, sem poder económico, passou um pouco à margem dos ódios

movidos pelos Cristãos aos Judeus. Contudo, tento Mouros como Judeus,

ambas as minorias, sofreram o mesmo tratamento na aplicação do Édito

de Expulsão, devendo converter-se ou partir.

É legítimo questionarmo-nos

sobre qual a origem dos mecanismos que criaram esta intolerância e que

transformaram um País, o nosso, conhecido como sendo de brandos

costumes, numa “nação” impiedosa para as duas minorias que viemos

analisando.

No imaginário português e, em

consequência da intolerância que vimos nascer ao longo desta abordagem,

perpetuou-se a imagem pejorativa associada quer a Judeus quer a Mouros,

mas visando, de uma forma mais acentuada, os primeiros em relação aos

segundos, a partir da tomada do Algarve e quando moçárabes e muçulmanos

viveram pacificamente no Reino, subsistindo da agricultura e dos

ofícios. |

|

|

|

Imagens |

|

|

|

|

|

Ilustração 1. SEQ

Ilustração \* ARABIC 1 - Cidade de Lisboa e Posição do Rei de Portugal

ante os Oficiais Mouros e Judeus |

|

|

|

Ilustração 2. SEQ

Ilustração \* ARABIC 2 - Os Mouros habitavam os arrabaldes de Lisboa |

|

|

|

Ilustração 3. SEQ

Ilustração \* ARABIC 3 - A Mouraria tinha uma parte alta para sua

defesa |

|

|

|

Ilustração 4. SEQ

Ilustração \* ARABIC 4 - Judiaria Medieval de Lisboa. Localização |

|

|

Ilustração 5. SEQ

Ilustração \* ARABIC 5 - Planta da Judiaria de Lisboa, segundo João

Nunes Tinoco, 1650 |

|

|

Ilustração 6. SEQ

Ilustração \* ARABIC 6 - Pormenor dos Azulejos do Metro Martim Moniz,

Porta de Entrada para a Mouraria |

|

|

Ilustração 7. SEQ

Ilustração \* ARABIC 7 - Sinagoga do Largo do Rato em Lisboa |

|

|

Ilustração 8. SEQ Ilustração \* ARABIC 8 - Interior

da Sinagoga Portuguesa em Amesterdão |

|

|

|

Bibliografia |

|

|

|

A.N./T.T., Chanc. de D.

Afonso V, liv. 19 ;

Chanc. de D. Manuel I, liv.

6 ;

Estremadura,

liv. 1;

Mosteiro de Alcobaça,

maço 42, doc. 9;

Suplemento de

Cortes, m. 1;

AMADOR DE LOS RÍOS, Jose,

Historia social, politica y religiosa de los judios de España y Portugal,

Madrid, Aguilar, 1960, pp. 893-894.

Archeologo Português (O), Vol.s V, n.º 11-12 de 1899-1990, Lisboa,

Imprensa Nacional, 1900; e Vol. VI, n.º 5-7, Lisboa, Imprensa Nacional,

1901;

BARROS, Maria Filomena Lopes, A Comuna

Muçulmana de Lisboa nos séculos XIV e XV, (dissertação de Mestrado

em História Medieval, apresentada a Faculdade de Letras da Universidade

do Porto, 2 Vol.s, 1993), Lisboa: Higin Editores, 1998;

COELHO, António Borges, Portugal na

Espanha Árabe, Vol. I, Co. “Paralelos”, Lisboa, Seara Nova, 1972;

Dicionário da História de Lisboa, dir. por Francisco Santana e Eduardo

Sucena, Sacavém, Carlos Quinta e Associados, 1994, pp. 480-482, 511-515

e 590-591;

Dicionário de História de Portugal,

dir. por Joel Serrão, Vols.

III e IV, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1974.

FARINHA, António Dias, “Contribuição para

o estudo das palavras portuguesas derivadas do árabe hispânico”, in

Portugaliae Historica, Vol. I, Faculdade de Letras da Universidade

de Lisboa, Lisboa, Instituto Histórico Infante D. Henrique, 1973, pp.

244-263;

FERNANDEZ Y FERNANDES, Francisco, Estado

social y político de los mudejares de Castilla,considerados en si mismos

y respecto de la civilizacion española, Madrid, Imprenta de Joaquin Muñoz, 1866, anexo nº LVI, p. 369.

GUERREIRO, Manuel Viegas, “Judeus”, in

Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, Vol. III,

Porto, Livraria Figueirinhas, 1984, pp. 409-414

“Mouros”, ibidem, Vol. IV, 1985,

pp. 352-354;

LALINDE ABADIA, Jesús, “La indumentaria como

simbolo de la discriminacion juridico-social”, in Anuario de Historia

del Derecho

Español, Madrid,

Espasa-Calpe, 1983, tomo LIII, pp. 583-599.

LAVAJO, Joaquim Chorão, “Islão e

cristianismo: entre a tolerância e a Guerra Santa”, in História

Religiosa de Portugal, coord. de Ana Maria C. M. JORGE e Ana

Maria S. A. RODRIGUES, Vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.

LIMA, J. A. Pires de, “Influência de

mouros, judeus e negros ma Etnografia Portuguesa”, in Congresso do

Mundo Português, Vol. XVIII, tomo II, 1940, pp. 63-102;

Livro das Leis e Posturas, ed. da Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa, com prefácio de Nuno Espinosa Gomes da Silva e

leitura paleográfica de Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, Faculdade

de Direito, 1971;

LOPES, Elsa Cristina Mendes, O Legado

Islâmico em Portugal, Lisboa, FCSH da Universidade Nova de Lisboa,

Abril de 1999 (no prelo).

MACHADO, Narciso, Diálogo entre

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, Guimarães, Editora Ideal, Artes

Gráficas, Junho de 2006;

MARQUES, A. H. de Oliveira, A

Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos da Vida Quotidiana, 2.ª ed.,

Lisboa, Sá da Costa, 1971;

MORENO, Humberto Baquero, Exilados,

Marginais e Contestatários na Sociedade Portuguesa Medieval, Estudos

de Historiam Lisboa, Editorial Presença, 1990;

NUNES, Aida Pereira e SEIXAS, Ana Carla,

Mouros e Judeus em Lisboa, nos séc.s XIV e XV, Lisboa,

Universidade Nova de Lisboa, Abril der 1997 (no prelo);

Ordenações Afonsinas,

publicadas por 1453-1454, Livro II, onde se encontram Leis Especiais

para Mouros e Judeus”, tit.s LXVI a XCVIII. Consulte-se a ed.

fac-similada da Fundação Calouste Gulbenkian.

Ordenações Manuelinas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,

Liv. II, tít. XLI;

PAVÓN, Basílio, Ciudades

Hispanomusulmanas, col.

“Al-Andalus”, Madrid,

Editorial Mapfre, 1992;

PIRES, Andrés, Livro de Marinharia,

Lisboa, Editora Luís de Albuquerque, 1963;

RESENDE, Garcia de, Miscellanea,

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973;

Revista Labor,

307, Aveiro, Lusitânia, 1973;

Revista Municipal, n.os 101-109, Lisboa, s. n., s. d.;

RODRIGUES, Maria Teresa Campos, “Aspectos

da Administração Municipal de Lisboa no séc. XV”, in Revista

Municipal, sep. dos n.ºs 101 a 109, Imprensa Municipal de Lisboa,

Lisboa, s.d.;

SANTOS. Armando Vieira, A Cerâmica em

Portugal. Arte Portuguesa – Artes Decorativas, dir. de João

Barreira, Lisboa, Ed. Excelsior, s.d.;

SERRA, Pedro Cunha, “Sobre a intercultura

de mouros e cristãos”, sep. da Revista Labor, 307, Aveiro,

Lusitânia, 1973;

SILVA, A. Vieira da, “A Judiaria Vela de

Lisboa. Estudo topographico sobre a antiga Lisboa”, in O Archeologo

Português, V, n.os 11-12 de 1899-1900, Lisboa, Imprensa Nacional,

1900;

“A Judiaria Nova e as primitivas tercenas de Lisboa”, sep.ª de O

Archeologo Português, VI, n.os 5.7, Lisboa, Imprensa Nacional, 1901;

SOUSA, Armindo de, “1325-1480.

Condicionamentos básicos”, im História de Portugal, dir. por José

Mattoso, Vol. II, Lisboa, Estampa, 1993, pp. 313-386;

SOUSA, João Silva de, Religião e

Direito no Alcorão (Do Pré-Islão à baixa Idade Média, século XV),

Lisboa, Ed. Estampa, 1986;

TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Os

Judeus em Portugal no Século XIV, Lisboa, Guimarães e Companhia

Editores, 1979;

Os

Judeus em Portugal no séc. XV, Vol. 1, Lisboa, Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1982;

“Judeus

e Mouros no Portugal dos Séculos XIV e XV (Tentativa de estudo

comparativo) ”, in Revista de História Económica e Social, n.º 9,

Lisboa, Sá da Costa Editora, Janeiro-Junho de 1982; |

|

|

|

|

|

|