|

|

Revista TriploV

de

Artes, Religiões e Ciências

Nova Série |

| |

|

|

|

|

|

|

|

JOÃO SILVA DE SOUSA |

|

|

O Casamento em Portugal nos séculos XI a XV |

|

|

“O casamento tem menos beleza, mas mais segurança

que o celibato. É cheio de tristezas e cheio de alegrias;

tem mais responsabilidades mas é apoiado por todas as

forças do amor e essas responsabilidades são deliciosas”

(um Bispo do séc. VII) |

|

|

|

1. O

conceito de casamento na Idade Média é alvo de opiniões múltiplas de que

cada autor faz uso, infelizmente, não sem que o veja, só e

exclusivamente, à luz dos séculos em que esta instituição de contratos

múltiplos se deixou absorver, ela mesma, por regras seculares – poucas –

mas sobretudo eclesiásticas. Mais uma vez, fazendo-se a história deste

contrato, não podemos deixar de entrar em conta com vertentes múltiplas

subsidiárias mas muito importantes a envolverem-no: a lei, a sociedade,

a economia e a cultura. O casamento tem também a sua geografia própria:

uma situação do longínquo Interior abençoada pelo pároco, num ambiente

mais familiar nada tem a ver com as cerimónias citadinas, às quais pode

presidir um bispo, mais os seus acólitos, ou um ou mais sacerdotes de

outra posição social. Baquero Moreno diz-nos: “O casamento consistia

num acto privado, resultante de um pacto entre duas famílias e depois

entre os próprios nubentes […] exprimia-se juridicamente através da

compra e venda, o que, mais tarde, veio dar origem à própria ideia de

contracto” (2). E deste modo se apresentava como objectivo quer

entre a nobreza, a burguesia e os aldeões. Assim, a ligação jurídica e

religiosa, enquanto considerada como um acto privado, ou seja, um acordo

entre as partes familiares e, só, numa segunda fase, entre os noivos,

interessaria, maioritariamente, às duas famílias envolvidas, sendo

estas, no comum dos casos, quem escolhia o potencial cônjuge. Baquero

Moreno enfatiza a ideia de aliança, de acordo. Digamos que este é um

contrato puro, um entendimento de livre-arbítrio que ia constituir a

essência do matrimónio. Sendo, quanto a nós, um contrato, não nos parece

despicienda a expressão “compra e venda”, o que dá precisamente a ideia

de que o casamento seria, no fundo, um negócio, e, sendo assim, é

crucial o entendimento entre as partes. |

|

|

|

2.

Jean-Louis Flandrin refere, complementarmente, que “ o casamento era

uma instituição social, através da qual se ligavam as famílias da mesma

condição social para se perpetuarem”. O autor aceita o casamento

como uma instituição social que objectivava a união de duas famílias.

Contudo, para Flandrin, o casamento dependia de uma posição social, ou

seja, era a união entre dois membros da mesma ordem social, nunca entre

um elemento da nobreza e alguém de mais baixa condição, embora, muitas

vezes, isso sucedesse, sem o consentimento dos pais. Seria um escândalo,

decerto, e daria origem a uma possível deserdação. Mas sobre assunto

falaremos adiante (3).

Um outro

historiador vem a situar precisamente em 1100, referimo-nos a Georges

Duby, “o ponto culminante do conflito que opõe duas visões do

casamento. Para os guerreiros, convém, antes do mais, assegurar a sua

linhagem, tornar firme o seu poderio, afirmar a sua categoria; daí o

repúdio das esposas sérias, as uniões com parentas próximas que evitam a

dispersão do património, a presença, em torno do senhor e amo, de

mulheres de segunda categoria. Para os clérigos, o casamento deve ser

indissolúvel, monogâmico e isento de qualquer elo de parentesco”

(4).

A clerezia,

se bem que não possamos nem devamos generalizar, mas a pontificada por

Santo Agostinho (séc. IV), considerava que o casamento deveria possuir

como objectivo a sacralidade, fidelidade e descendência (5), embora o

próprio tivesse vivido em concubinagem com uma manceba de condição

inferior, relação da qual resultou um filho (6).

Ainda que

estes autores foquem uma certa variedade de aspectos, um entre eles

permanece subjacente. Trata-se do factor biológico – a reprodução. Como

o refere Flandrin, “se os laços do casamento e da filiação estão no

cerne da instituição familiar, é porque a sua função essencial é a

reprodução” (7).

Digamos que

o casamento era um acto social que, mais do que afectos e a vivência a

dois, se revestia de um carácter prático e essencialmente materialista,

como será apresentado nas linhas seguintes. O amor medieval não

correspondia à imagem que temos do amor de hoje, pois era muito

relevante o respeito e a “amizade conjugal”. Mais do que propriamente um

amor platónico, o fogo da paixão que acaba por extinguir-se e quantas

vezes, nem a amizade, nem o respeito subsistem. Era um excesso… e os

excessos eram mal vistos na sociedade: havia que ter contenção e um

comportamento regrado, pois o verdadeiro amor deveria ser dedicado a

Deus e não ao cônjuge, ou seria visto como uma infâmia. |

|

|

|

|

3. A

anteceder o matrimónio, verificavam-se, principalmente no seio da

aristocracia, os chamados esponsais (sponsalia), isto é, o

noivado. Do latim spondere, era a promessa de casamento,

cujos objectivos visavam fixar a data da ligação matrimonial, tornar

público o acontecimento e, sobretudo, a forma e a quantia do dote e/ou

das arras (arrhae sponsaliciae) (9). O casal tinha um efeito

plenamente jurídico desde esta fase de sponsalia ou initium

matrimonii que era fixada firmemente entre o pater puellae e

o futuro marido, e se recordava, então, sem necessidade de obter o

consentimento da mulher ou com esta menor de idade. O noivo pagava o

dote.

O dote

definia-se como o “conjunto de bens e/ou serviços oferecidos pela

família da noiva ao futuro marido. Nos sécs. XI e XII, era a este que

cabia dotar a esposa: era a compra que ainda hoje existe na generalidade

dos países muçulmanos. Por extensão, o termo dote acabou por designar

todas as prestações matrimoniais, viessem elas do lado da família do

marido ou do da mulher” (10). Quanto ao tempo, podemos recuar a finais

do séc. IX. O dote funcionava, no que diz respeito às mulheres, como um

primeiro passo na independência económica da futura família (11). Por

outro lado, as arras eram a “soma de dinheiro ou doação simbólica

entregue pelo noivo ou pela sua família para confirmar uma promessa de

casamento” (12). Quando os dotes e as arras assumiam uma importância

significativa justificava-se a elaboração de uma carta de doação, a

carta de arras (13). Estas poderiam ser uma quantia em moeda

ou em géneros, e temos, como exemplo, o caso do rei D. Fernando

[r.1367-1383], que “arra” Leonor Teles com Vila Viçosa, Abrantes,

Almada, Sintra, Torres Vedras, Alenquer, Atouguia, Óbidos, Aveiro, os

reguengos de Sacavém, Frielas e Unhos e a terra de Merles em Riba Douro

(14). Todavia, entre as classes menos favorecidas, estas doações

continuavam a ter algum significado: “os Costumes de Riba-Coa. do séc.

XIII fixavam-nas em 12 maravedis, 2 fangas de trigo, um porco, meio boi,

5 carneiros e 50 cabaças grandes, de um Cântaro, cheias de vinho” (15).

Não entravam aqui, nem podiam sequer, imóveis, como vilas que vimos a

cima serem doadas com seus rendimentos e mero e misto império às rainhas

de Portugal. Podiam estas emitir cartas de privilégios nos seus feudos,

algo que não sucedia com os ingénuos nas suas leiras.

A prática

destes artifícios expressa a compra do corpo da mulher pelo cônjuge,

seguindo a tradição do costume germânico, que foi seguido no nosso País

ao longo de toda a Idade Média (16). |

|

|

|

As noivas

reais, muitas vezes, levavam no seu dote o próprio título real, isto é,

não havendo filhos varões legítimos, a jovem infanta ao ser desposada,

iria entregar ao futuro marido o trono. Assim, o dote trazia poder. E,

entre a nobreza, o mesmo sucedia, na alta e na baixa Idade Média. O

título de Conde de Vila Real, passa à morte do Conde D. Pedro de

Menezes, para seu genro, D. Fernando de Noronha. E questionamo-nos: o

título de condessa transitou do pai para a filha – D. Beatriz de Menezes

e Noronha -, ou ela seria assim chamada por ser casada com D.

Fernando?

Enquanto as

arras eram oferecidas ao noivo, o enxoval era pertença exclusiva de

mulher. Eram os seus próprios bens, que permaneciam na sua posse e eram

deixados aos seus herdeiros. O enxoval era composto por um conjunto de

têxteis para o lar, como lençóis, peças de mobiliário, alfaias, entre

outros. Também eram propriedades próprias da rapariga as prendas dadas

aquando da celebração do casamento, tal como o que herdasse. |

|

|

|

4. Uma questão que costuma colocar-se é a

da idade para se contrair casamento, dado que para começar a pensar-se

em casamento, não é difícil deduzir-se.

Sabemos que tudo variava consoante o sexo

dos jovens.

As mulheres viram-se obrigadas a casar

mais cedo, devido ao factor biológico (procriação) e à parca esperança

de vida da Idade Média (rondava os quarenta anos). Quanto aos homens, já

podiam dar-se ao luxo de se unirem matrimonialmente numa idade mais

tardia. Com efeito, a família planeava os consórcios desde o nascimento

das crianças, celebrando-se o noivado logo na infância. Era plenamente

aceitável que os jovens, ainda na puberdade, com idades compreendidas

entre os treze e os dezasseis anos, sobretudo entre a aristocracia,

contraíssem matrimónio assumindo a responsabilidade e os encargos de uma

vida a dois. À luz dos nossos dias, poderemos interrogar-nos sobre que

sentimento amoroso poderia ter uma rapariga adolescente ao ser desposada

por um homem de trinta anos? Poder-se-ia falar de amor, quando o

consórcio era protagonizado por dois jovens? (17)

Concluamos, portanto, que o amor se

encaixa numa situação de excepção, pois, regra geral, os casamentos eram

contraídos em função do interesse material, e se houvesse amor era fruto

do acaso e não uma causa do casamento. Este sentimento

apresenta-se-nos como um efeito do matrimónio, um amor amigo

e não sentido - “o nosso século que só acredita nos casamentos de

amor, ri ou indigna-se com os ‘casamentos de razão’ arranjados pelas

famílias, nos quais há a tendência para apenas ver ‘casamentos por

dinheiro’” (18).

Há, no entanto, um elemento a considerar.

Na Idade Média, a maioridade ia flutuando conforme o caso a resolver. Um

jovem de 14 anos não poderia executar um contrato comum. Mas aos 14

anos, o Príncipe herdeiro, assumia a idade para ser rei, se o pai

houvesse falecido antes e o País fosse governado por um regente ou

conselho de regência. Aos 14 anos, por exemplo, o Infante D. Duarte, foi

associado ao trono por seu pai D. João I. Aos 14 anos, o Regente D.

Pedro deveria ter abandonado a regência, pois D. Afonso V atingia a

idade regulamentar para reinar. Só o acaso não quis que fosse essa a

situação, dado que o futuro Africano, achando-se ainda incapaz para

governar pediu ao tio que permanecesse na regência por mais dois anos. |

|

|

|

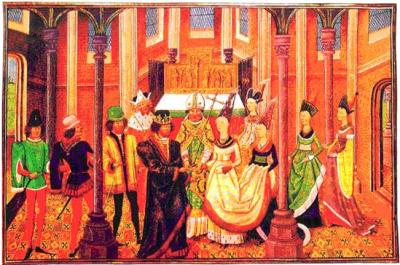

5. O rito cerimonial processava-se de

acordo com a condição dos nubentes. Tal como actualmente, as cerimónias

revestir-se-iam de maior ou menor ostentação, sendo um reflexo directo

da riqueza e do poder social das famílias envolvidas.

Desta feita, os mais pobres – que não

tinham qualquer possibilidade de pagar a um clérigo para que este os

unisse aos olhos de Deus, nem para financiar um “copo d’água”, - um

jantar ou uma ceia de festa - viam as suas opções reduzidas ao casamento

mais simples, o de juras, onde trocariam palavras de presente,

tais como “Recebo-te por minha. Recebo-te por meu” (19), bastantes para

que a união fosse legítima. Também os anéis (que substituíam as arras no

contexto hispânico) ofertados por um casal humilde, num casamento

religioso, eram de metal, com decorações e simbolizavam a promessa de

uma vida a dois (20).

Um missal português do séc. XIII descreve

a celebração religiosa. Os futuros esposos deveriam apresentar-se no

templo cristão pelas nove horas matinais, onde, de seguida, o clérigo os

interrogava sobre os possíveis laços de parentesco e a afeição que

sentiam. Ulteriormente, abençoaria a aliança e proceder-se-ia à leitura

da carta de arras. Mesmo neste momento de cariz religioso, onde

imperava o sagrado, não era posta de parte a realidade do negócio que se

havia acordado. Após a exposição da carta de doação, a noiva recebe do

pároco o anel, enluvada (somente na primeira vez que se casa), invocando

este a Trindade. O noivo declara “com este anel te esposo, com este

ouro te honro, com este dote te doto”, sendo o ouro (as moedas) o

símbolo das arras. Iniciava-se, então, a missa do casamento. A meio

desta, a noiva era trazida para o altar pelos seus pais, que a entregam

ao noivo. A seguir, os contraentes deitavam-se no chão, ao comprido e

eram cobertos por um lençol. Este acto simbolizava a união do casal, e o

matrimónio terminava com a bênção nupcial (21).

A nobreza e a burguesia mais abastada

tinham já condições para organizarem uma boda rica e ostensiva. Parta

além das suas próprias posses, era tradição o noivo aristocrata

percorrer casa por casa, pedindo contributos para o seu consórcio, que

eram justificados pelo direito instituído dos vassalos cederem valores

ao seu senhor na data do seu casamento: o próprio imposto era assim

designado: ‘casamento’ e era um direito senhorial, convertido em

géneros. A cerimónia realizava-se na igreja, com a presença de um

sacerdote (casamento de bênção) e de larga assistência, não se poupavam

a gastos para que a cerimónia fosse solene e inesquecível. A noiva,

cumprindo uma tradição que remonta ao primitivo cristianismo, leva na

cabeça um véu. Os noivos vestem as suas melhores e mais ricas roupagens,

bem como o fazem todos os convidados. O anel é, neste caso, de ouro, com

pedras preciosas, reflectindo a promessa de matrimónio do casal. Após a

cerimónia, realizavam-se os festejos, que poderiam durar mais ou menos

tempo, ou serem de maior ou menor importância, variando com o prestígio

social das famílias envolvidas (22).

O casamento de bênção era o casamento

legítimo, realizado pela troca de consenso nupcial in facie ecclesiae

e fazia-se acompanhar de graça sacramental.

Além deste, sabemos do casamento de

pública fama. Como o nome indica, era uma união cuja qualificação de

casamento derivava, de facto, de um homem e mulher serem, pelo público,

considerados como cônjuges.

Ainda o casamento de juras que, em

Portugal, só aparece verdadeiramente concretizado nos foros de Cima-Côa.

Tratava-se de uma espécie de união média entre o de bênção e o de

pública fama, em que o mútuo consentimento dos contraentes era firmado

com juramento ante qualquer ministro de culto. Eram as juras,

in manu clerici. Neste, não se dava o sacramento, pois, nos foros

referidos, é considerado como diverso e inferior ao de bênçãos (23).

Quanto ao casamento de pública fama ou

conhuçudo parece conveniente apontar-se duas leis fundamentais, em

que eles, segundo costuma entender-se, são contemplados.

Em primeiro lugar, um comando de D.

Afonso III, onde se declara o seguinte:

“Os casamentos todos se podem fazer

por aquelas palavras que a santa eygreia manda atando que seiam taes que

possam casar sem pecado. E todo o casamento que possa ser prouado quer

Seia a furto quer conhuçudamente valerá se os que assy cassarem foren

didade comprydamente como he de costume”.

O segundo foi promulgado por D. Dinis.

Data de Maio de 1311, e breza assim:

“Custume he dessi he dereyto que se

huu home uiue cõ hua molher a mãtee cassa ambos de suu por sete annos

cõtinuadamente chamandosse ambos marido e molher se fezerem cõpras ou

vendas ou enprazamentos e se posserem em elles nos stormentos ou cartas

que fezerem marido e molher e na viziidade os ouuerem per marido e

molher nõ pode nehuu deles negar o casamento e auelhos hão por marido e

per molher ainda que nõ Seia cassados en face da Eygreia”. |

|

* |

|

Os casamentos reais revestiam-se de

enorme pompa e circunstância, como o atestam o casamento de D. João I

com D. Filipa de Lencastre, em Fevereiro de 1387, narrado por Fernão

Lopes, na Crónica de D. João I, II parte. Também o de D. Duarte,

em 16 de Fevereiro de 1428, com D. Leonor, irmã de Afonso V de Aragão, é

contado pelo infante D. Henrique, numa missiva enviada a seu pai.

Conhecidos ficaram também os casamentos

do Infante D. Fernando, filho de D. Duarte com D. Beatriz, filha do

Infante D. João e de D. Isabel, esta filha do 1.º duque de Bragança e

8.º conde de Barcelos, D, Afonso, bastardo de D. João I; de D. Afonso V,

a filha do regente D. Pedro e de D. Isabel de Urgel, com o rei D. Afonso

V; o enlace de D. João II com D. Leonor, filha de D. Fernando, neta de

D. Duarte; e o celebérrimo matrimónio de D. Manuel I, com as suas três

mulheres, sobretudo com a primeira, D. Isabel, viúva do Infante D.

Afonso, filho de D. João II. A noiva era filha de Fernando II de Aragão

e de Isabel I de Castela (24).

No seio das classes mais prestigiadas, os

filhos e, sobretudo, as filhas, encontram-se à mercê do poder e da

riqueza. O sucesso ou insucesso do casamento de uma filha podia, ou não,

inviabilizar o negócio do casamento das restantes irmãs. A família

mancharia a sua honra e prestígio. Um casamento mal resolvido era o

suficiente para prejudicar economicamente uma família inteira. Um

matrimónio deste tipo, por exemplo, seria o de uma donzela que se

fizesse desposar clandestinamente por um indivíduo de classe inferior,

que não possuísse bens próprios, nem trouxesse quaisquer vantagens

materiais à família da noiva. Daí a importância de um consórcio “bem

visto”, isto é, uma união que acumulasse privilégios nas famílias de

ambos os Cônjuges.

A par da importância que revestia o

interesse monetário, a honra e o prestígio social eram tão ou mais

relevantes. Uma vez denegrido o bom nome da família, isso

reflectir-se-ia em todos os aspectos.

Durante a alta Idade Média, a ascensão

social não era muito comum, mas com o incremento do urbanismo e o

crescente desenvolvimento das actividades mesteirais e mercantis, uma

outra classe começa a ganhar protagonismo. É a burguesia, o homem do

burgo, que beneficia da dispersão das propriedades da nobreza e da perda

de importância da propriedade feudal, em prol de uma economia monetária

cada vez mais influente. Assim, estava aberto o caminho para a união

destas duas classes, pelo interesse de uma e a necessidade da outra. Por

um lado, à burguesia interessava a posse de um título, pelo prestígio

que lhe era inerente. Passava a ser aceite no seio da restrita elite que

era a nobreza, com o sentimento que pertenceria a um grupo, e via

fomentada a sua dignidade e consciência de linhagem (25) Esta, por outro

lado, tirava proveito do grande poderio económico dos burgueses, tanto

para manterem as suas propriedades rurais como o seu nível de vida. O

casamento era o meio de efectuar o presente negócio. A união dos

nubentes era uma forma legítima de ascensão social, normalmente a mais

fácil para concretizar esse objectivo. O mais comum seria o enlace dos

filhos primogénitos de cada uma das famílias, verificando-se que, entre

os filhos segundos, a norma era o ingresso numa vida religiosa ou bélica

(sendo homens). Questionamos até que ponto seriam estes casamentos

vistos com bons olhos pelas classes cimeiras? Não seriam estes

consórcios para a nobreza um símbolo da sua decadência? Como esperavam

manter a sua “pureza” de sangue, quando se misturavam com outros de uma

classe social mais baixa?

É um acto contraditório, mas cada vez

mais usual na sociedade da baixa Idade Média.

Um dos grandes limitadores do casamento

será o impedimento de serem nubentes a escolherem o seu parceiro. Como

já vimos anteriormente, eram as famílias quem, na maioria dos casos,

determinava e impunha a sua vontade, consoante o que mais lhes convinha:

“a realização do matrimónio encontrava-se dependente da autorização

concedida pelos pais ou pelos parentes, conforme estava previsto no

direito medieval” (26)

Um outro condicionalismo que não pode ser

ignorado é o da natureza social. Com efeito, “os preconceitos de casa

são mais fortes do que o Evangelho” (27). Era raro ainda uma mulher

nobre casar com um vilão (casamento hipergâmico). Até porque isso seria

contra a preservação da “pureza” na nobreza da sua altivez, e do seu

prestígio. São inúmeras as cartas de privilégios dos séculos XIV e XV

que mantêm na pessoa da viúva os privilégios que o seu marido detinha em

vida. Mas só “emquamto mantiuesse sua homrra”. Caso voltasse a casar,

perdia-os e, naturalmente, vivia sob o estatuto que detivesse o actual

marido.

Por outro lado, um homem que seja vassalo

de um senhor, pelo respeito que lhe deve e principalmente devido à sua

inferior condição social, fica impossibilitado de desposar uma mulher da

casa desse senhor, sem o consentimento deste, como o atesta a lei de D.

Dinis: “Estabelleço./ E ponho por ley pêra senpre que todo homem que

viuer co Senhor por solldada de quem quer ou a bem-fazer seendo seu

gouernado ou seu manteudo por seu E se casar com filha ou com Jrmaam ou

prima com-Jrmaam ou com segunda com-Jrmaam ou com madre ou com filha de

cada huum destes ou com segunda com-Jrmaam de seu Senhor ou de sa molher

que tenha em sa casa./ ou com criada ou com mançeba que more por

solldada ou sem solldada casar com ella sem grado de seu Senhor que

moyra porem.. E esta meesma pena aja aquell que jouuer com cada huã das

sobreditas aJnda que com ella nom case./ E esto se entenda tam bem nos

filhos dallgo como hos villaãos” (28).

A Igreja também levanta barreiras à

liberdade do casamento. Ainda que com restrições, acaba por aceitar a

liberdade de escolha dos servos quanto ao seu casamento, mesmo que

fossem contra a autorização dos seus amos. Esta renitência da parte da

Igreja encontra fundamento num preceito bíblico, a primeira Epístola de

Pedro (2,18): “Servos, sede submissos aos vossos senhores […] Pois é

uma graça suportar, por respeito a deus, penas que se sofrem

injustamente”(29). Assim, uma fez que o servo tinha o mesmo estatuto

que uma “coisa”, que era propriedade de um senhor… não se justifica que

contraia matrimónio por sua vontade. O Direito Canónico é menos severo

que o Direito Romano e o Direito do Reino, para com certas situações

praticadas por eles. Mas. no que diz respeito ao casamento com infiéis,

isto é, com seres de religiões que não a cristã, a situação podia vir a

ser punida com a fogueira.

Um outro obstáculo se levanta contra a

realização do casamento, não menos importante, tanto social como

legalmente. O Direito da Igreja proíbe o matrimónio até ao 7.º grau de

parentesco. Uma das principais razões que obstaram à prática dos

casamentos, consistia na existência de “laços de parentesco demasiado

aproximados. Sabido é que a Igreja proibia a realização de consórcios

que não fossem além do 7.º grau, salvo o caso da dispensa, a qual,

sobretudo nos mais próximos graus, não era fácil de a obter” (30).

Não era tolerado que o matrimónio unisse parentes muito próximos, quer

fossem ascendentes, descendentes ou ainda colaterais imediatos, pois

poderiam dar origem a relações incestuosas (31). O incesto era, nesta

época, mais vulgarizado do que actualmente, pois era encarado,

especialmente nas classes mais baixas da sociedade, com relativa

normalidade. Considerava-se incesto não só as relações carnais entre

irmãos, mas também entre parentes bastante próximos. Entre os mais

humildes, era difícil a deslocação a outros sítios em busca de

companheiro, pois a distância entre aldeias poderia ser considerável e

também os impostos cobrados pelas locomoções eram demasiado elevados.

Por isso, viam-se quase obrigados a contrair casamentos endogâmicos

(consórcios efectuados dentro do mesmo grupo familiar ou local).

Igualmente, era complicado não existirem matrimónios ilegítimos entre os

aristocratas, já que esta tinha de casar com elementos da mesma

categoria social, para manter os bens dentro da família (32). Com ambas

as situações estava favorecido o incesto e as relações entre parentes.

Isto coloca a problemática da ilegalidade/validade dos casamentos,

problema este que abordaremos adiante.

Por vezes, acontecia nobres e senhores

coagirem viúvas e herdeiras a casarem com quem achavam por bem que elas

devessem casar, o que originava muitos abusos. Até D. João I “chegou

a cometer a violência inaudita de casar damas e homens de sua casa sem

lhes comunicar o facto, a não ser de véspera! Certo da alta discrição e

entendimento das mulheres que assim forçava ao matrimónio, nem sequer

lhes revelou o nome do futuro marido que só conheceram na ocasião do

próprio acto. ‘Manda-vos dizer el-Rei que vos façais prestes para

esposar de Manhã’ […] Depois ‘em outro dia levou el-Rei consigo os

noivos à câmara da Rainha e ali disse a cada um aquela que recebesse, a

cujo mandado não houve contradição’» (33)

Estes são alguns de entre variados

limitadores do casamento, os que se verificavam com maior incidência, e

por nós considerados os mais relevantes.

Mas voltemos às tipologias de casamentos.

O casamento de bênçãos era o legítimo,

celebrado, como já verificámos, com mais formalidade, maior aparato, ou

seja, com toda a pompa e circunstância. Tem lugar na Igreja ou à porta

dela – in facie ecclesiae -, acompanhado de graça sacramental e

respeitava a tradição e o costume comum neste tipo de casamento. Os

noivos caminhavam em direcção ao altar com a permissiva dos familiares,

e acompanhantes pela presença marcante da Igreja (34). “Um clérigo

[…] recebia os cônjuges e abençoava a união” (35). Com isto

publicita esse tipo de matrimónio, em detrimento dos outros dois que

focaremos de seguida. Segundo Henri Bresc, “A obrigatoriedade da

celebração do matrimónio in faciam Ecclesiae tornou pública a cerimónia

que funda a família, contribuiu para instituir o casal, ao cristalizar

os ritos do anel e da entrega das compensações, não deixando outra

consagração privada do acto matrimonial senão o banquete, cujas leis

sumptuárias das actividades políticas contribuem para limitar o fausto”(36).

Assim, mesmo as celebrações privadas eram delimitadas pela lei; vemos,

por isso, um aumento da importância da Igreja ao dominar todos os passos

da cerimónia.

O casamento de juras era tido como um

casamento clandestino e tomava lugar no maior secretismo, normalmente,

havendo desacordo entre os noivos e os pais. No foro jurídico, não se

verificavam diferenças entre este casamento e o de bênção, pois ambos

eram válidos. Na ideia de Paulo Marêa, esta união era reprovada pela

Igreja, sofrendo sanções canónicas e não ostentando o mesmo prestígio

social (37). Não obstante, Marina Martinez reconhece que a igreja admite

a indissolubilidade de laços matrimoniais clandestinos. Claro que esta

forma de contrair matrimónio era antagónica à de bênção, primando pela

simplicidade, ainda que pontualmente pudesse ser assistida por um

clérigo (38). Esta era a forma de contrair matrimónio mais utilizada,

dado que o livre acordo e promessa de fidelidade dos nubentes bastavam

para a efectivar; havia só que pronunciar as palavras de presente

e o acto estava consumado após a cópula (40). Diga-se que seria uma

espécie de casamento médio entre o de bênção e o que caracterizamos a

seguir, em que o mútuo consentimento dos contraentes era firmado com

juramento perante qualquer ministro de culto (in manu clerici),

uma vez que se não dava o sacramento, como o refere Herculano.

O casamento de Pública Fama – ou

conhuçudo-, assemelha-se à relação que a sociedade actual designa

como união de facto. Era situação frequente um homem e uma mulher

partilharem uma vida comum, coabitando no mesmo espaço, e adoptando uma

vida de casados ainda que não tivessem participado em qualquer

cerimónia, independentemente do seu carácter. Quanto ao aspecto

jurídico, D. Afonso III publicou a seguinte lei: “Os casamentos todos se

podem fazer por aquelas palavras que a santa eygreia manda atando que

seiam taes que possam casar sem pecado. E todo o casamento que possa ser

provado quer Seia a furto quer conhoçudamente valerá se os que assy

cassarem foren didade compryda como he de costume”. D. Dinis ourtorgava,

anos mais tarde: “Costume he desy he dereito que se huum homem viuy

com hua molher E manteem casa anbos desuum per sete anos continoadamente

chamando-se anbos marido E molher se fazem anbos conpras ou vendas ou

enprazamentos. / E se poserem em elles nos stormentos ou cartas que

fezerem marido E molher E em-na auizijndade os ouuerem por marido E

molher nom podem nehuum delles negar o casamento E ave-llos-am por

marido E molher aJnda que nom seJom casados em face da egreJa” (41).

Assim eram aceites como casados pela Sociedade.

Posto isto, vemos que segundo o costume,

se um homem e uma mulher vivessem juntos continuadamente durante sete

anos, na mesma casa, considerando-se um casal, e se a vizinhança o

confirmar, seriam considerados legalmente marido e mulher, tanto aos

olhos do direito jurídico como do canónico. Com efeito, a Igreja

aceitava este tipo de consórcio como indissolúvel e legítimo. Esta união

admitia, no campo material, uma partilha dos bens entre o casal e era,

na sua essência, um casamento clandestino tornado público; para isto,

apresentar-se-iam as testemunhas na altura escolhida (42). Como o

casamento de juras, também o de pública fama se efectuava do

mesmo modo, pronunciando palavras de presente, que bastavam para

legitimar a união. O que importava era o livre acordo e a aliança entre

os esposos.

O Casamento de Rapto, segundo

Baquero Moreno, era usual, tendo em vista a obtenção da mulher

pretendida; contudo, esta prática ia contra o direito. As penas tendiam

a ser de relevante severidade, sendo o réu igualado a um assassino,

ficando assim sujeito à pena de morte, ainda que, ulteriormente, o

condenado restituísse a jovem à família de origem (43).

Na prática deste acto, encontramos

sobretudo jovens que, não tendo permissão para casar, eram obrigados a

“raptar” as suas noivas, para se casarem longe da sua aldeia de origem.

Obviamente, as noivas não eram, pelo menos na grande maioria dos casos,

forçadas a fugir indo, mas de livre vontade.

Podemos encontrar, como exemplo, uma

descrição feita nos Livros de Linhagem, acerca de amores

incestuosos, seguidos de rapto e, consequentemente, de ligação carnal

(44). |

|

|

|

5. O casamento era, a priori, um

compromisso civil que, só ulteriormente, será revestido de um cariz

religioso. De acordo com o direito romano, o casamento realiza-se na sua

forma mais singela: tratava-se somente de um “acordo entre duas

partes, solenizado ou não por rituais religiosos” (45).

Na Roma primitiva, constitui-se em dois

tempos, o noivado e o casamento, mas não perde a sua extrema

simplicidade, concretizando-se apenas “através de um anel de ferro

que nada tem a ver com as ‘arrhes’ despendidas nos casamentos judaico e

germânico” (46).

Segundo o direito germânico, em oposição,

há uma divisão entre dois tipos de consórcios. No primeiro, que Michel

Sot denomina de verdadeiro casamento, o noivo recebe da parentela

a mão da futura esposa, estando mais uma vez presente o carácter

material do acordo matrimonial. Em troca da sua mão, o marido entrega as

arras à família da rapariga. Este ritual era praticado publicamente e

com a respectiva cerimónia. O outro tipo de casamento germânico,

igualmente aceite perante a lei, não abrangia a entrega de quaisquer

bens, pois que era próprio dos mais humildes. Seria uma união mais

frouxa, chamada Friedelehe, o casamento por afeição. Trata-se de

um “concubinato honroso” que se efectua sem nenhuma cerimónia oficial

nem intervenção dos pais. Realiza-se através do acordo entre os esposos

ou por rapto da rapariga, e os filhos que dela nasçam não são legítimos

(47).

De entre estes, o direito romano vingou

durante a Idade Média, embora se mantivesse acesa no seio da Igreja a

discussão sobre qual deles deveria perdurar. Em Portugal,

generalizaram-se as práticas romanas, uma vez que tradição por cá era

mais forte e também porque era revestido de um carácter mais simplório.

Contudo, os reis continuaram a legislar sobre o casamento, seguindo ou

inovando, conforme a evolução das mentalidades. |

|

|

|

6. Na sociedade medieval portuguesa, o

casamento civil era primordial, realizava-se independentemente de

qualquer cerimónia religiosa. Cerca do século XI, com o crescente

domínio do Cristianismo, os canonistas debruçar-se-iam, entre outros

aspectos, sobre o casamento. Estes definiriam o seu carácter único e

indissolúvel que ainda hoje conhecemos.

Tentaremos por ora esclarecer qual a

função da Igreja, tendo influenciado a legitimidade do matrimónio, como

opinando sobre a cerimónia em si.

Em primeiro lugar, a Igreja confrontou-se

com a questão da sacralidade do casamento, sendo este, temporalmente, o

mais antigo dos sacramentos. A sua antiguidade remonta ao Antigo

Testamento, onde nos é dado a conhecer o enlace de Adão e Eva, A União

entre dois seres seria indestrutível, e uma vez mais, perene. O

consórcio actuava como ligação entre os cônjuges e Deus, integrando-os

numa perspectiva triangular, pois intervinham igualitariamente Deus, o

homem e a mulher (48).

No caso da Igreja, a teoria foge à

prática. A Cristandade tolerava mas não aceitava os casamentos

diferentes dos de bênção, isto é, os de juras e de pública fama. Tentou,

incessantemente, alterar esta situação, sacralizando uma cerimónia e

dando-lhe uma legitimidade religiosa. Aos olhos da Igreja, o único e

verdadeiro matrimónio seria o de bênção, pois era o que cumpria todas as

suas exigências e que agradava realmente a Deus. Para isto, condenava

moralmente os casamentos clandestinos e os de maridos conhuçudos.

O de juras era mesmo canonicamente censurado e os seus intervenientes

moralmente condenados (49). Algo de semelhante acontecia em relação ao

concubinato ou barreganice dos solteiros, embora este tipo de

união não fosse reconhecido pela Igreja e não tivesse sequer o estatuto

de matrimónio (49).

Dentro do foro religioso, e

tratado legalmente no seu seio, surgem os casamentos dos clérigos. Ao

contrário do que poderíamos pensar, este tipo de consórcio era

relativamente comum na época. Muitas vezes os sacerdotes casavam, tinham

filhos e estes ainda herdavam os bens móveis e até a Igreja. Claro que,

com a instituição do celibato, os membros do clero viram o seu casamento

proibido (desde 1139, definitivamente). Esta imposição foi mal acatada

pelos clérigos latinos, que ignoram esta decisão e continuam a praticar

em grande número o concubinato (50). Obviamente que existiriam as

excepções, as ditas imunidades eclesiásticas, desde que os padres se

unissem a uma mulher virgem e não fossem bígamos. Igualmente, existiam

normas quanto ao vestuário apropriado que um clérigo casado deveria

indumentar (51). Perguntamo-nos, então, onde encaixaria a coerência da

Santa Sé, que proibia, por um lado, e tolerava por outro.

Outro dos pragmatismos da Igreja em

relação ao matrimónio, era a admissão para os conventos de homens livres

e maiores de idade, pois um jovem de doze anos não possuía a

desenvoltura necessária. Interroga-se então como é que jovens desta

idade eram obrigados a casar tão novos? Se não tinham idade suficiente

para serem monges, como possuiriam maturidade para desposar alguém e

manter indissolúvel este consórcio? (52). |

|

|

|

7. Concluamos. Demonstrámos a

complexidade do casamento nas suas diversas formas, analisando variadas

vertentes com o objectivo de criar uma visão, tão global e completa

quanto possível do casamento. Com este propósito, podemos agora concluir

que o casamento se define como um contrato entre duas partes, baseado no

livre-arbítrio e na ausência de impedimentos legais. Isto na teoria; na

prática, era visto de uma forma bastante antagónica.

Com efeito, na maioria das vezes, os

matrimónios eram “arranjados ainda em tenra idade, tendo em vista os

interesses das famílias envolvidas no contrato. Obviamente, uma criança

com a idade de doze anos – a que era sugerida pela Igreja para casar –

não teria maturidade nem a consciência necessárias para ser desposada

ou, por outro lado, para se recusar a contrair matrimónio. A Igreja

difundira ainda a ideia de que um ser do sexo feminino que,

eventualmente, casasse com um rapaz mais velho que com ela vivesse,

viesse a sofrer, física e mentalmente, com a cópula carnal com que o

marido consumasse a união.

Antecedendo a cerimónia, várias tradições

eram levadas a cabo: os esponsais e a entrega dos dotes ou das arras. No

fundo, simbolizavam a compra do corpo da mulher por parte do futuro

marido e, como convinha crer-se que a mulher não tinha qualquer prazer

nas relações sexuais, ela tornava-se um mero objecto da satisfação

física e fisiológica do marido e tinha a finalidade da procriação.

Sabia-se, embora fosse proibitivo em qualquer circunstância dizê-lo, que

a poligamia era inerente ao ser humano e que o homem e a mulher só se

casavam com um elemento do sexo oposto uma vez, em cada vez, por

costume, pela lei da Igreja e por imposição da Sociedade. Começava-se a

não dar importância ao comportamento do homem e a penalizar-se

ferozmente a mulher que, quando casada, cometesse adultério. Afonso IV

legisla, então, como outros já o haviam feito e o fizeram de futuro,

provando-o e prevenindo: “Porque he dito que alguuns leixam ssuas

molheres com que ssom casados. E uaão-sse pêra as barregans E teem essas

barregaans pubricamente de que sse ssegue maao enxenpro E deserujço de

deus E delo Rey “.

No que diz respeito à celebração do

consórcio propriamente dita, ela era praticada, exclusivamente, pelos

membros da alta e média nobrezas, pois eram aqueles que tinham mais

posses. Aos humildes, restava contentarem-se com uma simples troca de

palavras (de futuro), talvez mais sinceras e sentidas.

Vemo-nos chegados aos aspectos sociais do

casamento, quiçá a parte mais importante em nossa opinião. Isto leva-nos

ao ponto crucial da questão que consiste no sucesso ou insucesso do

matrimónio a nível social. É neste ponto que o matrimónio interfere mais

na sociedade. Constatámos que ele se revestia de uma importância

plenamente superficial, dado que importa tão-só para a honra, o

prestígio e ascensão social da parentela. Aos olhos de hoje, isso poderá

parecer o factor menos significativo. Cremos que até nem seja assim: uma

casamento rico é sempre mais visado que um rico casamento. Até

pormenores raciais podem importar. A beleza física é mais um elemento

valorativo e a atender, dado que causa uma ‘inata’ atracção. Mas, à luz

da sociedade medieval, a honra de uma família, a qual passava pela

riqueza material, era indispensável para o seu sucesso. Um casamento

“malfeito” poderia arruinar toda a estrutura familiar. Por outro lado,

também a ambição e o desejo do Poder levavam à combinação de casamentos

entre famílias nobres e burguesas, nos tempos finais da medievalidade.

As duas sairiam beneficiadas e o casamento era a forma ideal de executar

o negócio: a parte nobre da família adquiria dinheiro; a burguesa,

nobilitava-se.

Para que um casamento fosse válido, havia

que obedecer a um conjunto de regras espirituais e jurídicas, O seu não

cumprimento implicaria sanções e em alguns casos, anulação do casamento.

Assim, observa-se que o maior impedimento, paradoxalmente à própria

definição do matrimónio, era o facto de os nubentes não terem liberdade

quanto à escolha do seu parceiro. De seguida, surgem as condicionantes

de ordem social, que registam a proibição de uniões entre membros de

diferentes classes sociais, preservando assim a pureza de casta dos

aristocratas. No fundo, não havia lugar as misturas. Outra grande

limitação, desta vez imposta pelo direito canónico, estabelece que o

consórcio não poderia ser realizado entre parentes com consanguinidade

até ao 7.º grau. Só mais tarde, a Igreja rectificou e restabeleceu o

parentesco no 4.º grau, dando maior ênfase à proibição de uniões entre

irmãos – o incesto. Outra curiosidade, igualmente limitadora, é a

intervenção dos senhores e do próprio monarca, impondo a escolha aos

seus escudeiros, viúvas e donzelas da corte, tendo ficado célebre a

atitude tomada por D. João I neste caso último. O princípio publicado

nas Ordenações Afonsinas, refere explicitamente “porque os

matromonyos deuem seer liures E os que som per prema nom ham boa cima.

Porem estabelleçemos que nem nos nem os nosos soçesores nom costrangam

nem-huum pêra fazer matrimonyo”. Também compadres – padrinhos e

madrinhas dos filhos de algum ou alguma -, não podiam casar-se com

estes, quando viúvos, nem em outra circunstância alguma. Relembre-se a

oposição de alguns historiadores à afirmação de D. Pedro I que, segundo

dizia, se havia casado com D. Inês de Castro, mesmo depois de viúvo,

sendo ela madrinha de seu filho.

Vimos os diferentes tipos de casamentos,

sendo eles: o de bênçãos, de juras e pública fama. O primeiro era o mais

solene, realizado no templo, com a presença de sacerdote e testemunhas.

O clandestino ou de juras revestia-se de um carácter menos solene, dado

que era feito na intimidade dos nubentes, muitas vezes nas suas próprias

casas. Igualmente, como o nome indica, efectuava-se em segredo e,

normalmente, não contavam com a presença de um clérigo. O casamento de

pública fama (ou “conhuçudo”), ou a “união de facto medieval” que se

verificava quando um casal que vivia na mesma casa, partilhando bens e

gerindo uma vida e, comum, era considerado pela vizinhança maridos

conhuçudos, ou seja, admitidos perante todos e pelo direito civil,

como marido e mulher, desde que estes vivessem maritalmente sete anos

seguidos e tendo feito negócios juntos (compras, vendas, trocas…). O

rapto não era em si próprio uma forma de casamento, mas um meio para

tal. Como o in facie ecclesiae, ou o de bênçãos, o casal que não

havia recebido permissão dos pais ou tutores para casarem, irrompiam

pela Igreja à hora da missa, tocavam palavras de presente, alto e bom

som (- caso contigo, diziam um ao outro), na altura da bênção dos

presentes e à vista de todos que ficavam como testemunhas, fugindo de

seguida.

Mas, afinal, quem regulamentava sobre o

casamento? Quem detinha autoridade em última instância? A Coroa ou a

Igreja? Numa sociedade marcadamente católica, o “Estado” andava “de mão

dada” com a santa Sé, sendo incontestável o poder que esta detinha no

Velho Continente. Não é por isso tarefa fácil conceptualizar o casamento

enquanto acto civil puramente civil ou religioso. No entanto, é a Igreja

a grande teorizadora desta celebração, acabando esta por tornar-se a

principal fonte do Direito. Perante uma atitude intolerante por parte da

Igreja quando confrontada com outros tipos de uniões que não a de

bênção, não restava outra alternativa ao Rei senão acatar “a vontade

vinda de Deus”. Logo tal e enquanto tal, iniciou a sua missão

legislativa no Cristianismo primitivo, e era, então, a autoridade, a

Igreja a quem competia gradualmente solidificar o seu poder e incutir

cada vez mais as suas opiniões no seio das mentalidades. O Poder Civil,

só mais tardiamente, se batia em prol das uniões de facto e pouco mais.

No limite, a ligação temporal com a espiritual ia-se estreitando, sem

que para o historiador seja fácil discernir o que, na realidade,

acontecia.

Os sentimentos também ocupavam lugar. O

amor entre o casal era maioritariamente resultante da comunhão de uma

vida a dois e não obrigatoriamente alicerce de um casamento. Seria,

pois, agradável como suporte, fruto do acaso e do esforço proveniente da

convivência no dia-a-dia dos cônjuges. Não sendo contudo imã condição

sine qua non para uma vida feliz para o casal. Nem todos os

casamentos na Idade Média seriam isentos de amor, a infelicidade não

reinaria dentro de todos os lares, como nos comprovam fontes da época.

Inclusive, a instituição do casamento entre crianças – o que

poderia provocar nas noivas um efeito repulsivo – vinha, por outro lado

permitir ao futuro casal a possibilidade de se conhecerem e virem a

gostar um do outro desde tenra idade. Ou a odiarem-se um ao outro.

O amor veste-se de diferentes formas, nos

variados compassos do tempo. Na Idade Média era sobretudo um amor

cortês, amigo, de respeito e cordialidade… uma mais-valia que deveria

existir nas relações entre todos os casados. Nem sequer se fala de

paixão, pois essa toldaria a razão e faria imperar um desejo que, mais

tarde ou mais cedo, se tornaria insustentável!

O casamento valeria por aquilo que

produzisse e nunca pela sua essência específica. Não importava o ardor

da paixão, nem um sentimento que fosse assim assim… interessava que

perdurasse e desse frutos.

O casamento seria eterno, se eterno o

tempo fosse. |

|

|

|

ANEXOS

I

“Toda a cidade era ocupada em desvairados cuidados desta festa. E tudo

prestes pêra aquele dia, partiu-se El-rei (1) à quarta-feira donde

pousava, e foi-se aos Paços do Bispo, onde estava a Infanta (2). E à

quinta-feira foram as gentes da cidade juntas em desvairados bandos de

jogos e danças por toda-las partes e praças, com muitos trabalhos e

prazeres que faziam. |

|

|

|

As

principais ruas per u esta festa havia de ser todas semeadas de

desvairadas verduras e cheiros. E El-rei saiu daqueles paços em cima de

um cavalo branco, em panos de ouro realmente vestido; e a Rainha, outro

tal, mui nobremente guarnida. Levavam nas cabeças coroas de ouro

ricamente obradas de pedras de aljôfar de grande preço, não indo

arredados um do outro, mas ambos a igual. Os moços dos cavalos levavam

as mais honradas pessoas que aí eram e todos a pé mui bem corrigidos. E

o arcebispo (3) levava a Rainha da rédea. Diante iam pipas e trombetas e

doutros instrumentos que não podiam ouvir. Donas filhas de algo e isso

mesmo da cidade cantavam indo detrás, como é costume de bodas. A gente

era tanta que se não podiam reger nem ordenar, por o espaço que era

pequeno dos paços à igreja. E assim chegaram à porta da Sé, que dali mui

perto, onde D. Rodrigo, bispo da cidade, já estava festivamente em

pontifical revestido, esperando com a clerezia. O qual os tomou pelas

mãos e demoveu a dizer aquelas palavras que a Santa Igreja manda que se

digam em tal sacramento (4). Então, disse missa e pregação: e acabado

seu ofício, tornaram El-Rei e a Rainha aos paços donde partiram, com

semelhante festa, u haviam de comer. As mesas estavam já muito guarnidas

e tudo o que lhes cumpria; não somente onde os noivos haviam de estar,

mas aqueles u era ordenado de comerem bispos e outras honradas pessoas

de fidalgos e burgueses do lugar e donas e donzelas do paço e da cidade.

E o mestre-sala da boda era Nun’Álvares Pereira, Condestável de

Portugal; servidores de toalha e copa e doutros ofícios eram grandes

fidalgos e cavaleiros, onde houve assas de iguarias de desvairadas

maneiras de manjares. Enquanto o espaço de comer durou, faziam jogos à

vista de todos homens que o sabiam fazer, assim de mensas e salto real e

outras coisas de sabor; as quais acabadas, alçaram-se todos e começaram

de dançar, e as donas em bando cantando a redor com grande prazer.

El-rei se foi entanto pêra sua câmara; e depois da ceia, ao serão, o

Arcebispo e outros prelados, com muitas tochas acesas, lhe benzeram a

cama daquelas bênçãos que a Igreja pêra tal acto ordenou. E ficando

El-rei com sua mulher, foram-se os outros pêra suas pousadas” (A. H. de

Oliveira Marques. Op. cit., pp. 131-132). |

|

|

|

II |

|

|

|

Também o casamento de D. Duarte, a 16 de Fevereiro de 1428, com

Dona Leonor, irmã de Afonso V de Aragão, é contado pelo Infante D.

Henrique, numa missiva enviada a seu pai:

“E

terça-feira à noite foi determinado que se fizesse o casamento à

quarta-feira. E a maneira como se fez, com a vossa bênção que lançastes

ao Infante meu senhor (5) em esta primeira noite, o corregimento era por

esta guisa: um grande pedaço da crasta de Santa Clara per onde havia de

ir a Senhora Infanta (6) era emparamentado e estrado com tapetes, e à

porta da Igreja, que é dentro no coro das freiras, estava um pano rico

de brocado carmezim que cobria o lugar onde haviam de ser bênçãos; e

atravessaram toda a igreja o armamento dos panos assim como per rua; ia

assim por uma escada acima até o coro onde jaz a Rainha Dona Isabel; e

todo este caminho era assim emparamentado e estrado de tapetes e o coro

era todo emparamentado de panos de rãs, assim da parte da igreja como da

parte de fora e estrado todo de tapetes desde o altar, e passava por sob

o taimbo e ia até à parede e era de dez panos ancho, um pano de setim

aveludado azul estrado por cima dos tapetes; e o frontal e o sobrecéu do

altar era de brocado carmesim assás de rico, e a cobertura do tambo e de

um céu que estava em cima era também de bocados carmesins bem ricos. O

cabeçal em que haviam de pôr os joelhos era todo de ouro tecido sem

outros lavores, e o altar estava assas de bem guarnido de prata, assim

da vossa como de outra de cá, e o bispo fazia o oficio com vossa mitra e

bago, assim que tudo, a Deus graças, estava tudo corregido. E a Infanta

estava no Cabido e o Infante meu Senhor veio de sua casa em cima de uma

faca, bem guarnido e uma opa bem rica vestida, e a sua esmeralda por

firma, e o meu irmão o Infante D. Pedro (7) e o Infante D. Fernando (8)

iam de sua parte, e eu (9) e o conde meu irmão (10) íamos da outra, de

pé, e assim outros muitos fidalgos. E fomos assim até à porta e aí

desceu o Infante e foi de pé até o coro, e esteve aí com ele o Infante

D. Fernando e o conde, e o Infante D. Pedro e eu fomos pela Infanta e

trouxemo-la onde se fizeram as bênçãos; e o Infante meu senhor chegou e

o chantre de Évora fez um auto pequeno e dês aí receberam-nos e fez-se o

ofício. A Infanta ia vestida bem ricamente. As tochas levaram-nas D.

Fernando (11) e D. Sancho (12) e D. Duarte (13) e D. Fernando de Castro

(14) e dos mores senhores mancebos que aí havia. E a missa foi rezada

porende com o diácono e o subdiácono e feito tudo em pontifical como se

fosse cantado; e à oferta foram duzentas dobras. E em fim do ofício, a

Infanta estava tão cansada pela opa que era muito pesada, e pelo

esquentamento da gente daqueles bons que aí estavam e das tochas, que

era grande, que quando a quisermos levar esmoreceu. E lançámos-lhe água

e acordou. E dês aí foram-se todo e ficaram as mulheres. O padrinho foi

o Conde (15) e a madrinha a Condessa (16). E as fraldas lhe levava D.

Guiomar (17). O infante se tornou pela ordenança como veio e quando veio

a noite fomos pela Infanta ao mosteiro, porque ela comera lá, que

parecia que casara da casa da rainha D. Isabel e assim foi de Aragão; e

todos entendemos que pela santidade da dita rainha D. Isabel foi feito

tanto bem e honradamente de sua casa. E a Infanta veio cavalgar e

tivemos as tábuas meu irmão, o Infante D. Pedro, e eu, e fomos de pé

ambos e o Infante D. Fernando e o conde e todos os outros fidalgos até

sua casa. E ela ia em uma faca ruça pomba e os guarnimentos de ouro que

a Vossa Mercê viu que lho Infante enviou; e iam umas sessenta tochas que

levavam escudeiros; e depois ela vinha de pé a Condessa e D. Isabel de

Ataíde e outras donas e donzelas. E depois que ficou na câmara dançámos

e cantámos um pedaço no paço e o Infante veio e tinha seu estado e seu

pano de estrado. E a sala toda emparamentada. E foi servido de vinho e

fruita por nós outros: O Infante D. Pedro levava o pano, e eu o

confeiteiro, e o Infante D. Fermando a fruita, e o Conde o vinho; e

depois que bebeu despedimo-nos dele e viemo-nos para nossas casas. E ao

acabamento da feitura desta carta entendo que havia já pedaço que a

senhora Infanta era compridamente vossa filha” (A. H. de Oliveira

Marques, op. cit., pp. 132 e 133.

Notas

(1)

D. João I,

rei de Portugal desde as Cortes de Coimbra de 1385, casou com D. Filipa

de Lencastre, filha de João de Gaunt, duque de Lencastre, em 1387.

(2)

D. Filipa de

Lencastre.

(3)

O arcebispo

era D. João Garcia.

(4)

Casamento de

bênçãos, por palavras de presente, na presença de testemunhas.

(5)

Infante D.

Duarte, presumível sucessor de D. João I, que, em 1428, casou com D.

Leonor de Aragão.

(6)

D. Leonor de

Aragão, filha de Fernando I, rei de Aragão, falecido em 1416 e irmã dos

reis de Aragão Afonso V (r. 1416) e João II (r. 1458). D. Sancho de

Noronha, Conde de Odemira, juntamente com seus irmãos, o arcebispo de

Lisboa, D. Pedro de Noronha e D. Fernando de Noronha, conde de Vila Real

e camareiro-mor de D. Duarte, acompanhou D. Leonor, na sua viagem para

Portugal, onde ia encontrar-se com D. Duarte. D. Sancho de Noronha casou

com D. Mécia de Sousa

(7)

D. Pedro,

filho de D. João I, o segundo na linha da sucessão, que, após a morte de

D. Duarte, ocorrida em 1438, veio a ser Regente do Reino, durante a

menoridade de D. Afonso V, filho do falecido rei de Portugal e de Leonor

de Aragão, referida acima.

(8)

O Infante

que havia de vir a falecer em Fez, após o desastre militar da Praça de

Tânger, onde acabou por ficar como refém.

(9)

Fala o

Infante D. Henrique, pela voz de Fernão Lopes, cronista-mor do Reino e

guarda-mor da Torre do Tombo.

(10)

Trata-se de

D. Afonso, bastardo de D. João I, 8.º Conde de Barcelos e depois de

1442, 1.º duque de Bragança.

(11) D.

Fernando de Noronha, genro de D. Pedro de Meneses, Conde de Vila Real e

capitão-mor de Ceuta,

(12) D.

Sancho de Noronha, irmão do anterior. Era filho de Afonso, conde de

Noroña e Gijon, bastardo de Henrique II de Castela e de Isabel, filha

ilegítima do rei D. Fernando de Portugal. Foi Conde de Odemira.

(13) Deve

tratar-se de D. Duarte de Huelxira, cavaleiro da casa do rei.

(14) D.

Fernando de Castro, governador da casa do Infante D. Henrique e

alcaide-mor da Covilhã fora casado com D. Isabel de Ataíde, filha de

Martim Gonçalves de Ataíde.

(15) D.

Fernando, conde de Arraiolos, filho de D. Afonso, meio-irmão de D.

Duarte.

(16)

A condessa

era D. Joana de Castro, condessa de Arraiolos.

(17) D.

Guiomar de Menezes, neta de D. Pedro de Menezes, filha de D, Inês de

Menezes e de Gonçalo Nunes Barreto, 1.º Senhor do morgado de Quarteira. |

|

|

|

Notas

(1)

João Silva de Sousa. Prof. da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa e Académico Correspondente da Academia

Portuguesa da História.

(2)

Humberto Baquero Moreno, Subsídios para o Estudo da Sociedade

medieval Portuguesa (Moralidade e costumes), Lisboa, Faculdade de

letras da Universidade de Lisboa, 1961, p. 45.John Gilissen,

Introduction historique au droit. Esquisse d’une histoire universelle du

droit, Bruxelles, 1979; António Manuel Hespanha, História das

Instituições. Épocas medieval e moderna, Coimbra, Almedina, 1982.

(3)

Jean-Louis Flandrin, Famílias – Parentesco, Casa e Sexualidade na

Sociedade antiga, Lisboa, Editorial Estampa, 1991, p. 194.

(4) Ver

Jacques Dalarun, “Robert d’ Arbrissel e a salvação das mulheres », in

Monges e Religiosos na Idade Média”, apres. Jacques Berlioz, Editora

Terramar, 1994, p. 37.

(5)

Suzanne Fonay Wemple, “O casamento sob o controlo da Igreja”, in

História das Mulheres – A idade Média, dir. Christiane Klapish-Zuber,

Vol. II, Roma-Bari, Edições Afrontamento, 1990, p. 296.

Flandrin, op. cit., p. 194.

(6)

Id., ibid., p. 187.

(7) Cod.

Pal. Germ. 848. Grosse Heidelberger. Liederhandschrift (codex Manesse),

Zurich (1305-1340).

(9) A.H.

de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos da

Vida Quotidiana, 1.ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 1964, p. 128.

(10)

História da Família – Tempos medievais; Ocidente, Oriente, dir. de

André Burguière, Christiane, Llapisch-Zuber, Martin Segalen, Françoise

Zonabend, Vol. II, 1.ª ed., Editora Terramar, 19997, p. 300.

(11) Cfr. Flandrin, op. cit., p. 128.

(12)

História da Família… cit., Vol. II, p. 299.

(13)

Ver Vanda Lourenço, “Carta de Arras da Rainha D, Beatriz (1309-1359) ”,

in Estudíos Humanísticos. Historia,

n.º 7, 2008, pp. 349-358, in XIII Colóquio Internacional

de Asociasción Española de Investigación de Historia de las Mujeres,

Barcelona, Out., 2006;

(14) A.

H. de Oliveira Marques, ob. cit., p. 128.

(15)

Passim

(16)

Passim

(17)

Id., ibid., p. 134.

(18)

Flandrin, op. cit., p. 199.

(19) A.

H. de Oliveira Marques, op. cit.,p. 126.

(20) Id., ibid., p. 128.

(21) Id., ibid., p. 129.

(22)

Id., ibid., p, 129.

(23)

Cf. Alexandre Herculano, Estudos sobre o Casamento Civil, 6.ª

ed., Lisboa, s.d., p. 37. No pensamento do historiador, no casamento de

pública fama e o casamento de juras seriam formas não

sacramentais, e o segundo, ainda, uma forma inferior ao casamento de

benedictione.

(24)

Ver em Anexo parte das descrições do casamento de D, João I com Filipa

de Lencastre (Anexo I) e de D. Duarte com D, Leonor, irmã de Afonso V de

Aragão. (Anexo II)

(25)

Robert Fossier, «A Era ‘Feudal’», in História da Família – Tempos

Medievais: Ocidente, Oriente, dir. por André Burguière, Christianne

Llapisch-Zuber, Martine Segalen e Françoise Zonabend, Vol. II, 12.ª ed.,

Editora Terramar, 1992, p.99

(26)

Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 62.

(27) Suzanne Foney Wemple, op. cit., p. 289.

(28) Ordenações

del-Rei D. Duarte, ed. preparada por Martim de Albuquerque e

Eduardo Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p.

187.

(29)

Suzanne Foney Wemple, op. cit., p. 289.

(30) Humberto Baquero Moreno, ibid., pp. 64-65.

(31) Robert Fossier,

op. cit., p. 100.

(32) Humberto

Baquero Moreno, op. cit., p. 66.

(33) id., ibid.,

, p. 48.

(34) A.H. de

Oliveira Marques, op. cit., p. 128

(35)

Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 50.

(36)

Id., ibid., p. 50.

(37)

Henri Bresc, “A França das cidades e dos campos (séculos XIII a XV) ”,

in História da Família., cit, Vol. II, 1.ª ed., 1997. p. 115.

(38)

Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 51.

(39)

Id., ibid., p. 50.

(40) A.

H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 126.

(41)

Ordenações de Dom Duarte, p. 216.

(42)

Humberto Baquero Moreno, op.cit., p. 54.

(43)

Id., ibid., p. 58.

(44) A.

H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 120.

(45)

Id., ibid., p. 126.

(46)

Jean-Claude Bologne, História do Casamento no Ocidente, Camarate,

Círculo de Leitores, 2000, p. 36.

(47)

Id., ibid., p. p. 23.

(48)

Wemple, op. cit., p. 286.

(49)

Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 54.

(50)

Id., ibid., p. 54.

(51) Henri Bresc, op. cit., 1.º ed., Vol. II,

Editora TerraMar, 1997, p. 113.

(52) Humberto Baquero Moreno, op. cit., pp. 84 e

87.

(53) Suzanne Fonay Wemple, op. cit., Vol. II,

Roma-Bari, Edições Afrontamento, 1990, p. 290. |

|

|

João Silva de Sousa (Portugal). Prof. da

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Académico Correspondente da Academia Portuguesa da História. |

|

|

|