|

|

| |

|

| ANDRÉS GALERA........

|

|

Professor. Investigador no Centro

de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid.

|

|

|

La revolución biológica* |

| |

|

|

Cuenta el

Génesis que Dios creo el cielo y

la tierra, iluminó las tinieblas, reunió las aguas separándolas del

suelo, llenó el cielo de estrellas, hubo días y noches, pobló el mundo

con plantas, animales, el hombre. Tras comprobar que todo estaba en

orden, se marchó a descansar. Necesitó un día entero para recuperar

las fuerzas: el séptimo. Durante siglos, esta narración ocupó la mente

de los sabios occidentales guiados en sus investigaciones por la fe

cristiana. Hoy, el sentido común indica que el relato está equivocado,

que las cosas no sucedieron como se cuentan. No aludimos al día de

descanso, a todas luces insuficiente, lo afirmamos porque es

requetesabido que durante las diferentes épocas geológicas la Tierra

sirvió de morada a grupos de animales y plantas que desaparecieron

radicalmente siendo reemplazados por nuevos seres vivos. En

consecuencia, la idílica fotografía de una naturaleza amable,

permanente, invariable, reproducida secularmente por el libro sagrado

es falsa. Del error no podemos culpar al escribiente, por la sencilla

razón de que ignoraba los hechos. Tampoco iremos más allá en esta

reflexión preliminar por carecer de ánimo impugnativo, es sólo un

referente histórico útil para presentar el concepto de variación

cronológica de la vida terrestre como argumento vertebrador del

ensayo. Una idea que cambió la imagen del mundo.Hace

miles, miles de años, que la humanidad manifiesta una especificidad

cultural ajena al resto de los seres vivos diferenciándose

singularmente en su evolución. Hasta entonces, ningún colectivo tuvo

las entendederas necesarias para trazar su futuro pilotando la nave

del saber. El proceso se denomina conocer. Inicialmente, conocer la

naturaleza rudimentariamente con la obligación de obtener recursos

para sobrevivir; más tarde, conocerla para revelarse, para

independizarse del medio, para ser autosuficiente, para convertirse en

el

pequeño dios

anunciado por Pierre Grassé (Toi

ce petit dieu, 1971). Observar,

comprender, determinar qué objetos la componen, cuáles son sus

fenómenos, cómo actúan las leyes que gobiernan el universo, es una

tarea inacabable que subyuga la mente del hombre in sécula seculórum.

Biológicamente, los científicos aplicaron dos fórmulas magistrales

para representar la naturaleza. Antes, el tradicional patrón fijista;

un sistema vivo cerrado, permanente, intemporal; la imagen fija de

seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren recurrentemente.

Después, el contemporáneo estándar evolutivo concebido

alrededor de un mundo vital mudable, perecedero, multivariable,

diferenciado temporal-mente como sumatorio de

momentos

filogenéticamente imbricados.

Aplicar uno u otro modelo depende del sentido dado al proceso de

variación cronológica de las especies identificado gracias al rastro

dejado como fósiles. Convertidos en piedras, reducidos a despojos

óseos, los otrora habitantes del planeta desafían la razón científica.

Leonardo da Vinci y Bernard Palissy, por ejemplo, entendieron

fácilmente su significado como materia viva, pero faltaban todavía

varios siglos para que el manual del geólogo británico Charles Lyell (Elements

of Geology, 1838) enseñe a los

lectores que tales restos son la marca de animales y plantas

sepultados por causas naturales. Hasta 1600 hubo connivencia en

considerarlos meros artefactos sin ningún nexo vivo. Entonces los

naturalistas abandonan la especulación, despejan las dudas comprobando

experimentalmente el valor orgánico de las muestras paleontológicas.

En la siguiente centuria el tema dio un giro copernicano admitiéndose

la extinción como un fenómeno propio de la vida y, consecuentemente,

estas especies conocidas por sus huesos representaban organismos

desaparecidos de la faz de la Tierra. La teoría de las

especies

perdidas abrió una brecha

temporal en el sistema natural diferenciándose dos categorías

existenciales: el tiempo geológico y el tiempo biológico; lo universal

y lo particular. En

1809 el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck puso negro sobre

blanco la fórmula evolutiva en una obra de título oscuro e ideas

claras:

Filosofía zoológica

(Philosophie

zoologique). El texto estuvo a un

tris de titularse

Biología

pero Lamarck fue cauto y usó aquel común denominador disfrazando la

puesta en escena de tan peculiar manera de pensar en los seres vivos.

Sintéticamente, los cambios ambientales inducen cambios morfológicos

en los individuos que, de esta forma, se adaptan al medio para

sobrevivir. Los descendientes heredan los caracteres adquiridos

consolidándose la nueva tipología hasta el siguiente ciclo

medioambiental. Era la primera vez que se hablaba competentemente del

tema. No será la última. Revisado, corregido, ampliado, el modelo se

convertirá en dogma de la moderna biología. «Nothing

in biology makes sense except in the light of evolution»,

es la afortunada frase rubricada por el genetista Theodosius

Dobzhansky para proclamar el triunfo de la evolución; por supuesto, en

clave darwinista (The

American Biology Teacher, 1973).

El libro de Lamarck es un tratado materialista sobre la vida animal

definida según el duplo criterio de la forma y la función orgánica. El

resultado, un innovador planteamiento epistemológico fundado en dos

principios generales:

·

la materia inorgánica como sustrato de la vida generada mediante

procesos físico-químicos comunes;

··

el desarrollo transformista de los organismos adaptándose a nuevos

ambientes para sobrevivir. Conclusión: la vida es el postulado

fundacional de la biología; el

individuo la

representa tangiblemente; el colectivo llamado especie la perpetúa

adecuándose tipológicamente a las condiciones del medio. Argumentos

simples para componer una historia vital compleja basada en un

fenómeno biológico común a todas sus manifestaciones: la transmutación

de los cuerpos. Aunque pocos lo reconozcan, el mérito de Lamarck es

múltiple. Tuvo una idea superlativa; fue el fundador de una

inteligente manera de interpretar el

milagro de la vida; generó un

nuevo clima intelectual necesario para convertir en teoría científica

un ideal considerado por casi todos como una extravagante ocurrencia

rechazable a ojos cerrados.Pasaron

cincuenta años. En

1859 Charles Darwin

publica

On the origin of species by means of natural

selection.

Un auténtico superventas. Durante cinco

décadas el ideario transformista lamarckiano circuló por el mundillo

científico transmitiendo el mensaje de un mundo orgánico inestable,

inconstante, mutable, que puso de los nervios a más de uno. Esquema

rechazado por algunos, ignorado por otros y compartido por los demás;

incluido el propio Charles quien, a su pesar, reconoció haber llegado

a similares conclusiones sobre la transformación de los seres vivos.

Antes y después de editarse el

Origen, el debate evolutivo fue

plural, crítico, renovador, con dos frentes abiertos. Son, uno

relativo a la aceptación de la teoría; y otro relacionado con la causa

del cambio morfológico. En la década de los años cincuenta la

sustitución cronológica de la fauna y la flora era un reto asumible y

asumido. Otra era la duda. Si las especies cambian a lo largo del

tiempo, entonces, ¿qué ley regula el reemplazo? Sintonizando con la

pregunta, Darwin definió la evolución en los consabidos términos de

lucha por la existencia y supervivencia del más apto; proceso

competitivo denominado selección natural. La teoría es sobradamente

conocida. Ahorremos palabras. Baste decir que la transformación

corpórea darwiniana sucede, básicamente, mediante la acumulación de

pequeñas modificaciones tipológicas aportadas a la descendencia por

los individuos mejor adaptados -sin olvidar la herencia de caracteres

adquiridos-. La selección natural es el filtro que fija las

variaciones más útiles generación tras generación cual celoso guardián

de una naturaleza marcada por el progreso y la perfección; significado

direccional que el principio de competencia adaptativa darwiniano

adquiere al considerar la serie espacio-temporal de la vida. La

propuesta de Darwin no fue la idea de evolución, lo repetimos, sino un

mecanismo capaz de explicar razonablemente el proceso. La hipótesis de

una selección competitiva propuesta en el

Origen es solo una respuesta

original, exitosa, al reto lanzado inicialmente por Lamarck: cómo,

porqué cambian las especies durante la historia terrestre. Convertida

en oportuno resumen de la teoría, el concepto de selección natural

simboliza el darwinismo. Reconozcámoslo, la sinopsis es clara,

directa, eficaz, explica que

los

organismos evolucionan sometidos a una lucha feroz resuelta a favor

del mejor. Las reglas son sencillas:

la adaptación como fenómeno omnipresente; la selección natural como

única causa. La reproducción hace el resto. Hechos fáciles de

comprender, de asimilar y difundir sin necesidad de ser una lumbrera.

Aquí radica el éxito de la teoría, no tanto en su valor científico.

Precipitadamente, la historiografía encumbró a Darwin como sumo

sacerdote de la evolución. El

relato

no es como lo cuentan. Muchos lo creen pero no sucedió así. Darwin no

fue ungido por Dios para redactar los mandamientos evolucionistas

resumidos en uno: amarás a la selección natural sobre todas las cosas.

El ideario neodarwinista no dominó la biología evolutiva hasta las

primeras décadas del siglo XX; momento coincidente con el desarrollo

de la genética de poblaciones. En los años cuarenta, la hegemonía

cristalizó bajo otras siglas: la teoría sintética o síntesis moderna.

Un cambio oportuno para consolidar el modelo con los avances

provenientes de la genética, la taxonomía, la paleontología. Relegaron

la embriología, cuyo guión evolutivo sintoniza mal con la selección

natural. Los años setenta suponen un punto de inflexión ideológica;

una rebelión contra el estatus establecido. Ponemos como ejemplo el

conocidísimo artículo de S. J. Gould y R. Lewontin, «The spandrels of

San Marco and the Panglossian paradigm» (Proceedings

of the Royal Society, 1979).

Texto polémico, contrario al ultraseleccionismo neodarwinista,

hipotizando la coparticipación de factores biológicos no utilitaristas

en la evolución orgánica. La insurrección continúa. Deconstruyendo el

darwinismo están las

heterocronías

forjadoras de tipos morfológicos conducentes a nuevos planes de

organización vital; en versión de Stephen Jay Gould. El modo de

evolución creadora, presentado

por Pierre Grassé como un sistema de variaciones coordinadas a nivel

del plan organizativo de unos individuos en equilibrio homeostático

con el medio; relación que determina el patrón de complejidad y

diversificación tipológica. La

teoría neutralista de la evolución molecular

de Motoo Kimura, situando la mutación en un plano secundario como

agente renovador del código genético. La

evolución direccional ontogénica,

articulada por Rosine Chandebois para explicar la estructura

pluricelular a partir de niveles de información epigenética. El modelo

simbiogénico

con el que Lynn Margulis suma unidades

simples para reconstruir la compleja célula eucariota. La

herencia epigenética empleada por

Eva Jablonka para modelar la evolución en clave informativa más allá

de la secuencia de genes. La apuesta investigadora realizada por

Rudolf Raff interrogándose ¿cómo repercute evolutivamente el plan de

desarrollo ontogénico? Es solo un elenco, suficiente para reafirmar el

inconformismo de pensar la evolución anclados a la selección natural.

El rompecabezas evolutivo está lejos de completarse. Faltan tantas

piezas por descubrir; de las conocidas, tantas no sabemos bien dónde

encajan y, otras tantas, están mal colocadas. Las dudas son numerosas

aunque algo sabemos, la ecuación

evolución =

darwinismo es incorrecta.

«Evolucionismo

frente a creacionismo» fue el lema de la reunión anual que la

British Association for the Advancement of Science

celebró en Oxford la semana del 30 de junio de 1860. Cuentas las

crónicas que ese día la sala de conferencias estaba abarrotada por un

público expectante. La sesión no defraudó. Asistía al acto Thomas

Huxley, apodado el bulldog de Darwin por su incondicional defensa de

la teoría. Le correspondió el turno al obispo Samuel Wilberforce. Una

intervención elegante, persuasiva, irónica, atrevida hasta el punto de

preguntarle a Huxley si descendía de un mono por parte de su abuelo o

de su abuela. Se organizó la marimorena. Paciencia, resolveremos la

curiosidad en otra ocasión. Al hilo de la burla clerical, es decir,

abandonados por la religión, amparados por la ciencia, sorprendidos,

agradablemente o no, por tener un antepasado simiesco, preguntamos:

siendo así, ¿qué lugar ocupa el hombre en la naturaleza? Un

interrogante tan fácil de plantear como difícil de responder. Ser la

especie elegida por Dios para el disfrute de las maravillas terrenales

es un estatus idóneo para la humanidad. Acudiendo al creador el hombre

huye de lo desconocido, renuncia a una incertidumbre que agudiza su

frágil existencia; cede su libertad confiando en que el Señor proveerá

cuando las cosas vengan mal dadas. Sin embargo, la evolución es un

fenómeno biológico incontrovertible -nuestra incapacidad para explicar

taxativamente el proceso no impugna la teoría, evidencia nuestra

defectuosa manera de conocer las cosas-, contexto donde el

Homo

sapiens es solo una entre las

numerosas especies de una naturaleza inacabada, infinita; especie

singular al representar el colectivo vivo más cualificado, distinguido

por su intelecto, capacitado para independizarse del medio alterándolo

polivalentemente; circunstancias que lo convierten en un experimento

evolutivo excepcional, sin parangón. Que duda cabe, sustituir el

vínculo divino por un parentesco antropomorfo no es una permuta

agradable aunque sea verdad. Una verdad irremediable, perturbadora,

contraria al orden social establecido. Fue durante los últimas décadas

de 1800 cuando la teoría de la evolución popularizó su rol social. Lo

hizo con su versión más mediática: el darwinismo social. La traslación

del pensamiento evolucionista a la sociedad humana repercute a dos

niveles. Uno estructural, provocando un encrucijada religiosa; otro

ideológico, sumándose al mecanismo sociológico. Sustancialmente, la

idea de una naturaleza autosuficiente supone la exclusión del creador,

aunque la negación debe matizarse. Mirando atrás, imaginando el origen

del universo, el hecho de conocer plantea dos alternativas: asumir el

vacío de ignorar la procedencia de la materia cósmica; o atribuir su

existencia a un primitivo acto divino, luego la deidad desparece,

deviene un espectador silente, contemplativo -fue el supuesto aceptado

por Lamarck y Darwin-. La cuestión es de manual. ¿Qué valor tiene un

dios inerte? Nulo. Consecuentemente, en ningún caso hay justificación

superior

para los seres terrenales. Lo confesamos, cobijados en el templo de la

ciencia dependemos de nosotros mismos. La evolución refuta la noción

de dios. Sin embargo, la moderna sociedad científica mantiene un lugar

reservado para lo sobrenatural, conserva el púlpito religioso. ¿Cuál

es la causa de tal pervivencia ancestral contraria a la biología

evolutiva? La pregunta mueve sesudos análisis sociológicos; aquí

trazaremos un sencillo supuesto conceptual. Ciencia y magia –sinónimo

para lo prodigioso- son dos maneras de conocer la naturaleza

practicadas por el hombre. Aquella, basada en hechos consumados,

observados y analizados para desgranar la información, idealiza el

triunfo de la razón; persigue el saber absoluto. La otra, gobernada

por la creencia, secunda el principio irracional de fantasear la

fenomenología mediante un acto de fe; trasciende la consciencia.

Cronológicamente, la explicación sobrenatural es el primer paso de la

relación del hombre con el entorno; después, lo dijimos, en el devenir

evolutivo el conocimiento remplaza a la ignorancia caracterizando a la

sociedad humana. Un saber limitado. Pero el hombre aborrece lo

desconocido y, buscando remedio a la incertidumbre, reconforta su

espíritu rellenando milagrosamente las lagunas que rodean su

existencia. Dicha debilidad es el sustrato anímico donde crecen la

adivinación, la creencia, el ocultismo, la superstición, prácticas

propias del animal irracional que también somos.

En el plano ideológico,

la teoría de la evolución aporta al pensamiento social dos prototipos

disímiles correspondientes a los clichés lamarckiano y darwinista. A

quien pregunte por la lógica de esta división le respondemos que la

causa radica en la distinta visión comportamental presentada por ambos

supuestos. Concretando, según Lamarck, excitados por el medio, los

individuos se modifican adaptativamente. Para Darwin, el cambio

morfológico gira en torno a la competencia individual. Dos maneras de

ser y dos modos de hacer las cosas. Fundamentalmente, utilizando el

biologicismo lamarkiano la sociedad deviene una entidad

intervencionista con capacidad formadora y correctora en las

diferentes esferas de la vida en común. Aplicando los adecuados

estímulos socio-ambientales se forma, se guía, se corrige, se sana, el

cuerpo, la mente, el espíritu humano, construyendo una sociedad

uniforme cuyo lema será mejorar al hombre mejorando el ambiente.

Altruismo, cooperación, filantropía, fraternidad, igualdad,

integración, solidaridad, son valores en alza, tiene cabida, son

concordantes con esta idea de progreso controlado, unidireccional,

simétrico, idealista, antítesis de la diferencia.

No es necesario ser el primero de la clase

para intuir que la selección natural ilumina el darwinismo social

regulando la conducta del hombre. Invigilando, la selección formó la

sociedad humana desde las primitivas catervas salvajes acumulando

variaciones útiles para la especie.

The descent of man, and selection in

relation to sex

es el libro donde

Darwin narra la historia; tardíamente, en

1871. Valorado en los términos del animal sexuado que somos, el

proceso socio-evolutivo humano requiere una herramienta conceptual

complementaria: la selección sexual. El concepto es sutil pero bastará

con saber que representa la variante selectiva responsable de

controlar aquellos caracteres vinculados con el apareamiento.

Condicionado por la selección sexual, el colectivo se estructura

siguiendo la división de tareas propias de una unidad familiar.

Imaginemos un grupo de cavernícolas vagando por bosques y praderas

practicando el conocido juego de la subsistencia. Quién lo duda, al

componente femenino no le tocó pensar, se ocupó del cuidado de la

prole. La inteligencia, el vigor, lo emplean los hombres buscando

alimento, protegiendo a la tropa. La selección perfeccionó tipologías

y comportamientos. La tecnología cambio la forma de vivir. A

Darwin

no le tembló el pulso al proclamar la inferioridad en femenino, al

construir una sociedad masculina sometida a su irrefutable teoría de

la evolución. Ayer y hoy, el resultado de considerar la selección

natural como ley suprema de la actividad humana es un sistema social

jerarquizado, discriminatorio, determinista, individualista,

finalista, basado en una competitividad excluyente que persigue la

perfección como sinónimo de progreso.Terminamos

recordando que la vida sobre el planeta Tierra es un experimento

evolutivo con fecha de caducidad. Si no acontece antes, la extinción

total ocurrirá cuando las condiciones energéticas del sistema sean

insuficientes para mantener el proceso iniciado hace millones de años.

Desde aquella lejana fecha, los organismos se multiplicaron

prorrumpiendo en una muchedumbre de formas y colores descendientes de

una estirpe celular tan simple como complicada. Cada cual tiene su

tiempo, ocupó un lugar. Después desaparecer. Otras manifestaciones de

la materia viva llenan el hueco. La variación cronológica acontece

cerrando el ciclo de las especies. Con el hombre el proceso de

hominización ocurrió recientemente, durante la era Cenozoica.

Sivaphitecus, Australopithecus,

Paranthropus, Homo habilis,

Homo erectus,

Homo neanderthalensis,

son algunos de los ejemplares antropomorfos nacidos en semejante

marabunta transformista. A la sombra de la evolución, por azar,

inconscientemente, el

Homo sapiens

deja de ser una mera unidad anatómica convertido en homínido

inteligente generador de información; un homínido capacitado para

analizar, comprender y actuar. Durante el curso evolutivo la especie

se complejiza mentalmente, su relación con el medio desemboca en un

perpetuo proceso cognitivo. El legado cultural representa ahora el

patrimonio del grupo permitiéndole manipular la naturaleza en función

de los avances científicos y del desarrollo tecnológico. La peculiar

trayectoria intelectual experimentada por el

Homo

sapiens en su historia vital ha

supuesto una revolución evolutiva (re-evolución)

sustentada en dos líneas de actuación universales: la alteración

funcional del medioambiente, y la modificación orgánica directa.

Practicando tan singular juego de relaciones el fenómeno humano ha

impulsado una nueva fórmula evolutiva autoregulada (autoevolución),

dirigida a conquistar el mundo. ¿Lo conseguirá o parecerá en el

intento? |

|

| Richard Goldschmidt |

| |

|

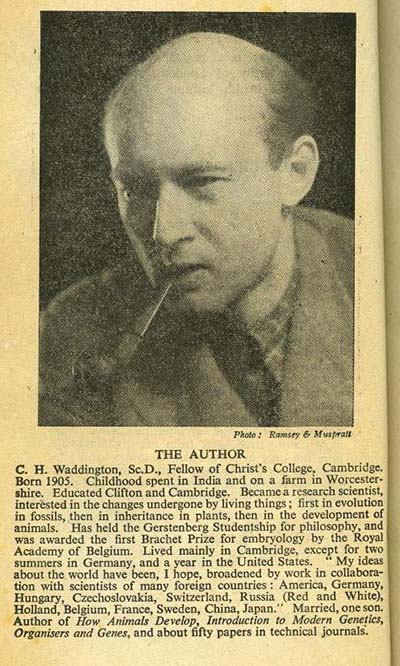

| Retrato de C. H. Waddington incluido en su

libro The scientific attitude |

| |

|

| Larval Forms Book |

| |

|

| Laboratorio Morgan |

| |

|

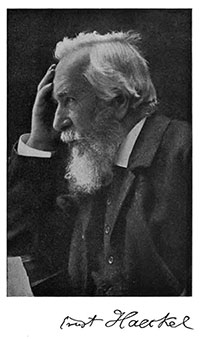

| Ernst Haeckel |

| |

| |

| |

| |

|

Para leer, más o menos.

Andrés Galera

«Los

guisantes mágicos de Darwin y Mendel»,

Asclepio, vol. LII, 2

(2000): 213-222. «Los

guisantes mágicos de Darwin y Mendel»,

Asclepio, vol. LII, 2

(2000): 213-222.

«Crear

la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies»,

Atalaia-Intermundos,

Lisboa, nº 8-9 (2001):141-147 (www.triplov.com/creatio/galera.htm) «Crear

la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies»,

Atalaia-Intermundos,

Lisboa, nº 8-9 (2001):141-147 (www.triplov.com/creatio/galera.htm)

«Modelos

evolutivos predarwinistas»,

Arbor, mayo, nº 677, vol.

178 (2002): 1-16. «Modelos

evolutivos predarwinistas»,

Arbor, mayo, nº 677, vol.

178 (2002): 1-16.

Ciencia

a la sombra del Vesuvio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza,

Madrid, CSIC, 2003. Ciencia

a la sombra del Vesuvio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza,

Madrid, CSIC, 2003.

«El

concepto biológico de naturaleza un instrumento cognitivo»,

Éndoxa,

UNED, vol. 19, (2005): 359-371. «El

concepto biológico de naturaleza un instrumento cognitivo»,

Éndoxa,

UNED, vol. 19, (2005): 359-371.

«La

alquimia de la vida. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y el evolucionismo

experimental», en

Estela Guedes (ed.),

Numeros e outras coisas da vida,

Lisboa, Apenas livros, 2006, pp. 3-18 (www.triplov.com/coloquio_4/saint_hilaire.htm) «La

alquimia de la vida. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y el evolucionismo

experimental», en

Estela Guedes (ed.),

Numeros e outras coisas da vida,

Lisboa, Apenas livros, 2006, pp. 3-18 (www.triplov.com/coloquio_4/saint_hilaire.htm)

«El

significado religioso de la teoría de la evolución»,

en

Macario Polo (coord.), Religión

y ciencia, Cuenca, Universidad Castilla La Mancha, 2007, pp.

111-126. «El

significado religioso de la teoría de la evolución»,

en

Macario Polo (coord.), Religión

y ciencia, Cuenca, Universidad Castilla La Mancha, 2007, pp.

111-126.

«Lamarck

y la conservación adaptativa de la vida»,

Asclepio,

vol. LXI, 2 (2009): 129-140. «Lamarck

y la conservación adaptativa de la vida»,

Asclepio,

vol. LXI, 2 (2009): 129-140.

«La

omnipresente selección natural»,

Éndoxa,

vol. 24 (2010): 47-60. «La

omnipresente selección natural»,

Éndoxa,

vol. 24 (2010): 47-60.

«La

darwiniana especie

Homo sapiens»,

Antropologia portuguesa,

vol. 26-27 (2011): 49-60. «La

darwiniana especie

Homo sapiens»,

Antropologia portuguesa,

vol. 26-27 (2011): 49-60.

|

|

|

*

Una versión precedente apareció en

la revista digital

Cuadrivio |

|