|

Na sequência da "Introdução ao Estudo dos Minerais", colecção Sopas de Pedra, Âncora Editora, Lisboa, A.M. Galopim de Carvalho publicou agora a "Introdução ao Estudo do Magmatismo e das Rochas Magmáticas" (2002, 436 pp.).

Aproveitamos para informar que está em linha no TriploV um conjunto de cartas de João da Silva Feijó para Martinho de Mello e Castro, com o mais antigo relato científico que se conhece das erupções do vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Feijó foi aluno de Vandelli, professor na Universidade de Pádua, como Arduíno, antecessor de Werner. É com Vandelli que se promovem os primeiros estudos de vulcanismo em Portugal e nas nossas ex-colónias. Findos os cursos na Faculdade de Filosofia, em Coimbra, vários filósofos naturais empreenderam viagens pela Europa, demasiado longas (10 anos) para aceitarmos como completa a sua explicação oficial : aperfeiçoamento. Um ponto de paragem obrigatória neste périplo era a Escola de Minas de Freiberg, onde leccionava Werner. Da obra de A.M. Galopim de Carvalho seleccionamos um extracto que fala de Werner e da sua teoria neptunista. TriploV.

|

|

NEPTUNISTAS, VULCANISTAS

E PLUTONISTAS

O primeiro contacto do Homem com o magmatismo e com as rochas magmáticas fez-se através do vulcanismo activo que, no que diz respeito à Europa, as populações da margem norte do Mediterrâneo puderam presenciar desde sempre. Santorini, ilha grega das Cíclades, no mar Egeu, Vulcano e Estromboli, nas ilhas Lipari, Etna, na Sicília, Vesúvio e outros vulcões foram, além de uma curiosidade, uma enorme preocupação para todos os que viveram a seu lado. |

|

Píndaro (518-446 a. C.), poeta grego de Tebas, admitia a existência de um canal ardente -typhone - que, em profundidade, ligava a região de Nápoles à Sicília, com ramificações subterrâneas, explicando assim as erupções do Etna e das ilhas Lipari. Platão (429-347 a. C.) falava de um rio subterrâneo de lama fervente e lava, o Pirofiláceo, que serpenteava pelo globo terrestre e alimentava as bocas vulcânicas. Segundo a mitologia grega, Hefestos, deus do fogo, forjou o escudo de Aquiles na ilha de Vulcano, usada por ele como forja. Aristóteles (384-322 a. C.), ao descrever uma erupção nas ilhas Lipari, explicou-a admitindo que era o ar que ali se incendiava. Mais tarde, o poeta latino Lucrécio (98-55 a. C.) descrevia as erupções do Etna como sendo a actividade de uma fornalha soprada pelo vento marinho. Aetna, um poema romano de autor desconhecido, da segunda metade do século I d. C., fala de uma fornalha alimentada por enxofre, alúmen e asfalto que se incendiava devido à presença de lapis molaris, uma lava que largava chispas quando percutida, usada como pedra de molar ou moleira, como se depreende desta expressão latina, e hoje conhecida por mó ou pedra de moinho. Deve desde já assinalar-se que esta visão poética antecipa a concepção dos neptunistas do século XVIII, da escola de Werner, que, como se verá adiante, defendiam que o vulcanismo era alimentado pela combustão de carvão e betume existentes no subsolo. No ano 44 a. C. Diodorus Siculus, historiador grego, escreveu sobre vulcões e pedras vulcânicas do Vesúvio, do Etna e das ilhas Lipari. Por seu turno, Estrabão (63 a. C.-24 d. C.), ao observar o Etna e as Pitecusas (Ischia), admitiu que os ventos ateavam o fogo vulcânico. Nessa altura, com o Vesúvio adormecido, descreveu-lhe o cimo como um lugar que havia estado incendiado em outros tempos e que se apagara por falta de combustível. Este célebre geógrafo grego procurou relacionar a elevação dos terrenos (admitida a partir da presença de conchas marinhas nas áreas montanhosas) com a existência de um fogo central que alimentava os vulcões. Ovídio (43 a. C.-17 d. C.), poeta romano, corrobora a visão de Lucrécio, bem como a expendida no poema Aetna.

As primeiras preocupções científicas em torno das rochas a que hoje chamamos magmáticas ou ígneas surgem na Alemanha, no século XVIII, na sequência dos trabalhos dos suíços P. S. PalIas, nos Urais, e H. H. Saussure, nos Alpes, do italiano Giovanni Arduino de Pádua, e dos alemães J. C. Fiichsel, J. O. Lehman e A. O. Werner. Este último, apoiando-se em grande parte nas investigações dos autores atrás citados, publicou, em 1787, uma pequena brochura intitulada Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten, na qual descreve, à luz do saber de então, a sucessão estratigráfica das montanhas do Hartz (Alemanha), mas que ele, Werner, procurou extrapolar à escala do planeta, numa concepção teórica, global, que fez época e escola, conhecida por teoria neptunista ou neptunismo, a que ficou ligada este que foi mestre do luso-brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, mineralogista insigne e homem político do seu tempo, mais evocado como patriarca do Brasil.

Das mais antigas para as mais recentes, a sucessão estabelecida por Werner consta de cinco grandes unidades (Gebirge):

1 - Urgebirge, ou unidade primitiva, de que fazem parte granitos, gnaisses, xistos, pórfiros e outras rochas, posteriormente referidas por cristalinas e cristalofílicas, duas designações a caírem em desuso e que correspondem, respectivamente, às rochas magmáticas granulares e às rochas metamórficas com aspecto folheado;

2 - Obergangsgebirge, ou unidade de transição, composta pelos terrenos que actualmente atribuímos ao Paleozóico superior, como grauvaques, calcários e diabases;

3 - Flotzgebirge, representada por terrenos estratificados do Pérmico, Triásico, Jurássico, Cretácico e Terciário, estes últimos incluindo lignitos e basaltos;

4 - Aufgeschwemmte Gebirge, unidade formada por depósitos aluviais (conglomerados, arenitos, argilitos) não consolidados;

5 -Vulkanische Gesteine, unidade constituída por lavas e tufos vulcânicos.

Deve acentuar-se que na concepção neptunista, nem os granitos da Urgebirge, já então descritos nos seus aspectos petrográficos, nem as diabases da unidade de transição, nem sequer os basaltos da unidade Flotz eram aceites como gerados a partir de um magma fundido. Apenas as lavas e os tufos vulcânicos, cuja visibilidade estava bem evidente no vulcanismo activo, eram vistos como tal e, daí, o nome Vulkanische Gestein. Esta sucessão estratigráfica vingou por algumas décadas, até meados do século XIX, com o valor de uma escala litostratigráfica que, embora cheia de imprecisões, era a possível ao tempo. Nesta concepção, que teve ilustres defensores, o médico e naturalista dinamarquês Niels Steensen (Nicolau Steno, 1638-1686), bem conhecido dos cristalógrafos e geólogos, e o filósofo e matemático alemão, Gottfried Wilhelm von Leibnitz ( 1646-1716), aceitava-se que a Terra estivera completamente coberta por um oceano primordial e que, nas águas deste oceano global, teriam estado em suspensão e/ou em solução todos os componentes que integram as rochas da crosta terrestre. Os granitos, os gnaisses, os basaltos e os xistos, entre muitas outras rochas, eram considerados como precipitados químicos, constituindo a unidade primitiva. A unidade seguinte, de transição, que se considerava iniciada com a descida do nível das águas desse oceano, teria sido formada simultaneamente por precipitados químicos, como os calcários, e por deposição de materiais detríticos, entre os quais os grauvaques, uns e outros encerrando, por vezes, fósseis, na maioria dos casos, marinhos. A continuação da descida do nível deste grande oceano teria conduzido à deposição da espessa sequência de rochas sedimentares que representam as unidades que vão desde o Pérmico à era Cenozóica, incluindo basaltos que, repete-se, eram aceites como precipitados. A esta vasta sequência, na óptica de então, sucederam-se depósitos de aluvião, limitados às poucas e pequenas áreas consideradas como entretanto emersas em consequência da referida descida das águas. Finalmente, as lavas e os tufos das Vulkanische Gestein, as únicas rochas que ficavam de fora do modelo neptunista, eram interpretadas, de facto e bem, como produtos vomitados pelos vulcões, um conhecimento, na altura, pouco acessível aos habitantes do centro e norte da Europa (incluindo os cientistas), mas, pelo contrário, bem vivido pelas populações mediterrâneas, de há muito familiarizadas com este fenómeno geológico.

Era inegável a génese não marinha destas lavas e destes piroclastos, evidências de origem vulcânica bem conhecidas e descritas por homens ilustres como Plínio, no início do 1º milénio, ou por Agricola, no século XVI. Todavia, para os neptunistas, este vulcanismo, que não podiam negar, resultava da fusão de outras rochas em regiões onde tivesse lugar a combustão de camadas subjacentes de carvão ou de betume, uma concepção errónea vinda da Antiguidade, expressa, por exemplo, no citado poema latino do século I, Aetna, e reforçada pelo facto de já então serem conhecidas na Europa importantes minas de carvão de pedra. Entre quem assim pensava, contava-se o francês Étienne Guettard (1715-1786), que teve todavia o mérito de reconhecer a existência de vulcanismo, embora extinto, na região dos Puys, no Maciço Central francês (Auvergne). Tendo sido um neptunista convicto, Guettard tomou-se, assim, um dos primeiros defensores da então recente teoria vulcanista. Um dos críticos mais intransigentes das ideias de Wemer foi o italiano e contemporâneo Scipio Breislak, que perguntava, com alguma ironia, onde se havia escondido toda a água desse imenso oceano e afirmava ainda que, por muito grande que fosse, este oceano não poderia ter contido em suspensão todos os constituintes das rochas da crosta.

Surgiu então uma das mais notáveis polémicas no domínio das geociências. Aos neptunistas, centrados na escola alemã de Freiberg e, por isso, também chamados wernerianos, opunham-se os vulcanistas contemporâneos, com particular relevo para os geólogos italianos e franceses, com toda a experiência que tinham do vulcanismo actual e activo no Mediterrâneo, no caso dos primeiros, e do vulcanismo relativamente recente, do Miocénico inferior (20 Ma) ao Quaternário, embora extinto mas ainda evidente, no Massif Central, no caso dos segundos.

Um pioneiro da escola vulcanista foi o francês Nicholas Desmarest (1725-1815), a quem se deve trabalho inovador no referido Maciço Central. Coube a este geólogo o mérito de negar a combustão de carvões e betumes no interior da crosta, como fonte de calor necessária às erupções vulcânicas, defendida pelos neptunistas, preferindo admitir que o basalto poderia resultar da fusão do granito, sem, contudo, explicar qual a fonte de calor para tal. Ao reconhecer no basalto uma lava antiga e ao afirmar que a erosão era sobretudo um trabalho dos rios ao nível das terras emersas e não uma acção do mar, como preconizavam os wernerianos, Desmarest dava um outro duro golpe na teoria neptunista. Leopold von Buch (1774-1853), discípulo de Werner que, com o seu mestre, foi um dos geólogos neptunistas mais ilustres do seu tempo, acabou também por se converter à origem vulcânica do basalto ao visitar os vulcões de Itália e ao observar, na Noruega e na Irlanda, um certo tipo de filões cortando e metamorfizando calcários fossilíferos. |

|

Não obstante as grandes divergências que os separavam, vulcanistas e neptunistas convergiam num ponto: o granito era uma rocha primordial, isto é, nenhuma outra existira antes dele, concepção errónea, rapidamente denunciada por Guy de Dolomieu (1750-1802) ao demonstrar que, subjacente ao granito, havia rochas de natureza basáltica, que o haviam intruído (penetrado) e atravessado para dar saída às respectivas lavas. Há nesta afirmação uma aparente contradição que, não obstante, não invalida o raciocínio do autor. |

|

Com efeito, segundo os princípios da estratigrafia, a rocha que intrui é posterior à intruída. Dolomieu já havia notado, em 1779, a relação entre os granitos do Maciço Central francês, no Auvergne, e os vulcões ali existentes, afirmando que os basaltos vinham de câmaras magmáticas profundas, inferiores ao granito.

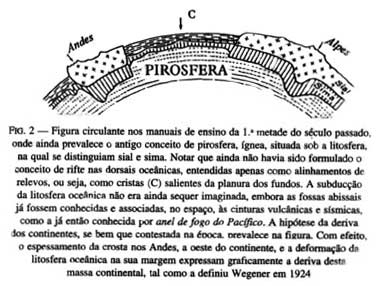

Efectivamente, o que aquele professor da École de Mines via nesta ocorrência era a existência de algo (basalto) situado inferiormente ao granito, rocha que, na concepção neptunista, deveria ser considerada mais antiga. Dolomieu, na sua Teoria da Terra (1769), em consonância com outros geólogos do seu tempo, entre os quais o inglês John Tuberville Needham, admitia ainda que as fontes de calor geradoras desses fundidos se encontravam em profundidade, abaixo da crosta consolidada. Esta concepção relaciona-se com o antigo conceito de pirosfera (do grego, pyrós, fogo), concebida como uma esfera contínua de material ígneo subjacente à litosfera. Por outras palavras, como hoje diríamos, por baixo do sial, sílico-aluminoso, essencialmente granítico e gnáissico, havia um sima, sílico-magnesiano maioritariamente basáltico, pelo menos em parte, fundido. D' Aubuisson de Voisins (1769-1819), que estudara em Freiberga e fora discípulo de Werner, começou por ser um neptunista convicto, como se deduz do tratado que escreveu sobre os basaltos da Saxónia à luz do neptunismo. À semelhança de Guéttard, também este ilustre geóogo francês se sen tiu, mais tarde, obrigado a abandonar tais convicções depois de ter percorrido e observado de perto os granitos de Auvergne e as ocorrências vulcânicas dos Puys de Dôme, onde não pôde deixar de «ler» as mesmas evidências já descritas por Dolomieu, concluindo, como este, pela origem vulcânica do basalto. D' Aubuisson abraçou então as concepções vulcanistas, seguindo, assim, Desmarest. Outros vulcanistas franceses desta época não devem ser esquecidos: J. L. Soulavie e Faujas de Saint-Fond. Entre os italianos distinguiram-se, neste domínio, Scipio Breislak, Raspe Hesse e Arduíno de Pádua, sem esquecer que, antes deles, o abade Anton Lazzaro Moro (1687-1740) se debruçara sobre as erupções de Santorini, no mar Egeu, além de que estudara Estrabão e Plínio, o Velho. Este eclesiástico veneziano, considerado também um pioneiro do plutonismo, atribuía a elevação das montanhas ao fogo central. |

|

Deve acentuar-se que na interpretação de Dolomieu estava implícita a intuição de plutonismo, uma então nova concepção petrogenética, protagonizada, em especial, pelo geólogo inglês James Hutton (1726-1797), considerado por muitos o «pai da geologia», que pôs ponto final no neptunismo ao demonstrar a origem magmática profunda não apenas do basalto mas também do granito.

|

|

Mais ou menos contemporâneo deste ilustre professor da Universidade de Edimburgo, o francês Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), defendia igualmente o calor interno do globo que, segundo ele, teria passado por um estado de fusão seguido de lento arrefecimento, tendo daí resultado enrugamentos testemunhados pelas montanhas.

Buffon admitia igualmente a origem ígnea do granito, o que o coloca entre os primeiros plutonistas. Na concepção de Buffon explanada em 1755, a Terra, bem como os restantes planetas do Sistema Solar, nascera de uma porção arrancada ao Sol, porção essa que teria arrefecido apenas numa capa, superficial, restando-lhe calor interno suficiente para justificar a origem ígnea do granito. Esta visão do sábio francês, considerada um dos suportes da teoria plutonista, vinha na sequência do pensamento do seu conterrâneo René Descartes ( 1596-1650), o grande filósofo que olhava a Terra como um sol abortado, que arrefeceu e solidificou externamente, mas conservando o fogo central. Mais tarde, Pierre Laplace (1740-1827) torna

pública a sua hipótese nebular para a origem da Terra (1796), de largo consenso durante todo o século XIX e parte do século xx. A hipótese laplaciana e uma outra defendida por Emmanuel Kant (1724-1804) reforçavam a convicção de que a Terra, à semelhança dos outros planetas do Sistema Solar, teria sido formada no estado de fusão, por condensação de uma nébula primitiva, logo, possuidora do calor interno tão necessário à defesa das teses plutonistas.

Contrariando este fogo central, o filósofo alemão Gottfried w. Leibniz (1646-1716), no seu livro Protogea, publicado em 1680, tinha afirmado que esse fogo já se havia extinguido por arrefecimento total do planeta, cujo interior estaria preenchido por um material vítreo. Face ao seu grande prestígio, esta concepção de uma Terra fria, que dava força às tentações censórias do poder religioso, não podia deixar de ser tomada em conta pelos defensores do plutonismo. Na mesma época, o jesuíta Athanasius Kircher (1602-1680), no livro Mundus Subterraneus (1644), ao contrário de Leibniz, defendia a existência de um fogo verdadeiro e natural localizado no centro da Terra, fogo esse que comunicava com reservatórios menos profundos que, por seu turno, alimentavam a actividade dos vulcões.

Esta concepção, já admitida por Empédocles, filósofo grego nascido na Sicília (Agrigento) em 450 a. C., contrariava as ideias de Aristóteles e Tomás de Aquino (1225-1274), de há muito arreigadas e defendidas pela Igreja, segundo as quais o fogo era o quarto e o mais periférico dos elementos aristotélicos, na sequência terra, água, ar e fogo. O fogo central e o plutonismo contrariavam assim o saber escolástico, em declínio, pelo que os seus seguidores não eram bem vistos pelas autoridades religiosas. No entanto, este dominicano italiano acreditava num fogo interior, pouco profundo, da mesma natureza do resultante da combustão, uma realidade bem conhecida à superfície da Terra, que hoje sabemos só ser possível na presença de oxigénio. Esta concepção retoma, no essencial, as ideias dos clássicos latinos (expressas no poema Aetna), manteve-se até ao século XVIII, época em que foi fundamento da teoria neptunista. Não obstante alguns pensadores de vulto, como o epicurista P. Gassend (1592-1655), terem posto em dúvida não só a existência de combustível nessas profundidades, como a possibilidade de o ar atmosférico descer até aí. A verdade é que, por exemplo, na célebre Enciclopédia de Diderot e d' Alembert (1756), no artigo sugestivamente intitulado «Fogo central e fogos subterrâneos» consta que, no centro da Terra ou em cavernas subterrâneas próximas da superfície, o fogo era mantido por substâncias combustíveis como betumes, carvões, enxofre ou matérias gordas. Assim, os vulcões eram vistos também como os respiradouros por onde entrava o ar necessário a esses fogos em profundidade e, também, como as «bocas do inferno», na concepção das crenças religiosas da época. Só mais tarde, com o dominicano Patruzzi, no seu livro De sede inferi in Terris quaerenda, publicado em 1796, se consolidou a ideia de um fogo interior não produzindo chamas, como acontece na combustão, mas sim concebido como um fundido incandescente, à semelhança do ferro derretido.

|

|

Com a teoria plutonista, mais do que a água, o fogo passava assim a figurar como chave dos processos geológicos envolvidos na génese dos basaltos, dos granitos e de outras litologias afins (whinstones, na terminologia inglesa de então), conjunto de rochas logo apelidadas de ígneas (igneous), pelo inglês R. Kirwan em 1794. Hutton, entre muitos argumentos a favor das suas ideias, realçou o facto, por demais evidente, de alguns granitos intruírem outras rochas, ditas encaixantes, pelo que eram mais jovens do que elas; reconheceu, pela primeira vez, que as rochas a que chamamos plutónicas, vulcânicas e sedimentares tinham géneses distintas, destronando assim o carácter primordial que os granitos ocupavam na concepção de Werner.

A teoria plutonista assenta num modelo cíclico e uniforme, resultante de um equilíbrio dinâmico entre levantamentos de terrenos por acção do calor interno da Terra (periodicamente libertado nas erupções vulcânicas) e a erosão que os ia nivelando. Os materiais resultantes da erosão eram de seguida acumulados e consolidados sob a forma de sucessões de camadas de sedimentos ( conglomerados, arenitos, grauvaques, argilitos, calcários, etc.). Novamente o calor interno voltava a provocar o levantamento dos fundos marinhos, trazendo à superfície as rochas entretanto sedimentadas e consolidadas pelo mesmo calor interno (subterraneous fire or heat) e, daí, a ocorrência de fósseis, inclusive nas áreas montanhosas, repetindo-se o ciclo. Esta concepção huttoniana, que pouco difere da defendida por Estrabão, cerca de mil e setecentos anos antes, pressupõe uma dimensão temporal imensa, nunca antes admitida ou imaginada, tendo recebido oposição muito mais violenta por parte dos seguidores da cronologia bíblica, reduzida a escassos milhares de anos, do que por parte dos defensores do modelo werneriano, então ainda bem arreigado. Um exemplo desta visão «oficial» do tempo, é-nos dada pelo arcebispo James Ussher, primaz da Irlanda e decano do Jesus College de Oxford, no início do século XVI, que calculara que a Terra fora criada no ano 4004 a. C., no dia 15 de Outubro, às 9 horas da manhã, uma cifra que se coadunava melhor com a posição da Igreja, pois a Bíblia fala de uma idade entre seis a oito mil anos.

As ideias de Hutton só começaram a ser entendidas e aceites quando um seu discípulo,.John Playfair (1748-1819), reuniu as observações e conclusões do mestre numa obra mais bem organizada, intitulada Illustrations of the Huttonian Theory (Edimburgo, 1820). Outro discípulo de Hutton, James Hall (1761-1832), procedeu a experiências centradas em fusão de basaltos, obtendo resultados que apoiavam as ideias plutonistas. A nova polémica desencadeada por estas ideias, associada à anterior, mantida pelos vulcanistas, contribuiu decisivamente para o abandono do neptunismo, na década de 1820, o que não impediu, talvez por razões de autoridade, que a teoria de Werner continuasse a ser ensinada. O palco desta nova polémica foi Edimburgo, no primeiro quartel do século XIX, distinguindo-se entre os neptunistas ingleses mais acérrimos Robert Jamieson (1774-1854), que completara os seus estudos na Academia de Minas de Freiberga. Entre os plutonistas deste período distinguiu-se um dos discípulos de Jamieson, Ami Boué (1794-1881) que, abandonando as ideias do seu mestre, passou para o campo huttoniano. Ainda entre os plutonistas é curioso lembrar Charles Darwin, igualmente discípulo de Jamieson, e o paleontólogo Adam Sedgwick. O primeiro, referia-se, em 1825, ao neptunismo como disparates wernerianos, e o segundo lamentava-se de não ter pesquisado certos terrenos em busca de fósseis (1823-1824) porque naquela época não havia ainda abandonado completamente os disparates wernerianos que me haviam sido ensinados.

Em meados do século XIX, R. Bunsen (1851) e M. Durocher (1857) defendiam a existência de dois magmas primordiais sob a forma de grandes toalhas líquidas. Uma, de natureza ácida, conducente às rochas graníticas, constituída por material viscoso e pouco denso, localizada na zona mais externa da crosta terrestre, e uma outra, de composição básica, a partir da qual se originavam as rochas basálticas, formada por um magma mais fluido e mais denso.

Serenados os ânimos e numa análise histórica, necessariamente desapaixonada, deve atribuir-se à visão neptunista o mérito de ter interpretado a consolidação dos sedimentos de uma forma mais correcta do que a contida na Teoria Plutonista. Com efeito, a diagénese está mais próxima da concepção werneriana do que a preconizada por Hutton e seus seguidores, que apontavam o calor como o principal agente da consolidação dos sedimentos. Assim, por exemplo, os conglomerados, que hoje sabemos serem de cimento silicioso, eram vistos, erroneamente, como cascalheiras antigas que haviam sido penetradas ou injectadas por sílica em fusão, a mesma que gerava as concreções de sílex no Cré (Cretácico). Os plutonistas interpretavam todos os filões como injecções de material em fusão, oriundo da profundidade, o que não se verifica, por exemplo, nos filões hidrotermais, mineralizados ou não, originados em precipitados aquosos de baixa temperatura. A teoria de Werner assentava numa estratigrafia que, não sendo ainda a biostratigrafia dos séculos XIX e XX, tinha, contudo, valor cronológico. A teoria de Hutton prescindia desse enquadramento temporal indissociável da história geológica, o que constituiu uma das suas fragilidades .

|

|

|