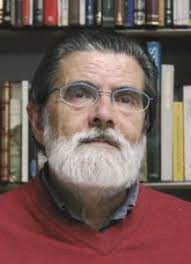

PEDRO SEVYLLA DE JUANA

Dos días de boda en Francia

novela de Pedro Sevylla de Juana

Sinopsis

Dos días de boda en Francia, es el libro número 31 de los publicados por Pedro Sevylla de Juana, académico correspondiente de la Academia de Letras del Estado de Espírito Santo ES, Brasil y premio internacional Vargas Llosa de novela. El libro relata poco más de dos días en la vida de protagonistas y personajes secundarios. Fueron ellos convocados a una boda que sorprende a extraños y propios. Los españoles, padres y hermanos del testigo principal, parten del centro de España para llegar al corazón del Languedoc, comarca de Albi, en Francia. En la tierra de los albigenses se producen los hechos de la trama. Ceremonia en la iglesia Notre Dame du Bourg, de Rabastens, considerada monumento histórico, a más de patrimonio mundial de la Unesco en el Camino de Santiago francés. Celebración en el célebre chateau de Mauriac. El desarrollo de los actos, tejido por las relaciones entre los asistentes, locales y foráneos, crea un intríngulis de mucho interés. El lenguaje sencillo y preciso, unido al esclarecedor retrato interior de los personajes, ofrecen al lector una lectura sin fisuras. Queda el lector convidado a conocer la progresión de los hechos.

Fragmento del capítulo 5 La ceremonia

Paso a paso comenzamos el ingreso en el templo, pues aún salían rezagados de la ceremonia anterior, y los sacristanes ordenaban los bancos sustituyendo cintas y flores. Avanzábamos al lado de desconocidos y delante de extraños, arracimados, comprimidos, formando con ellos una marea que nos llevó en volandas a los asientos previstos para los convidados. Entonces nos asaltó una duda que exigía rápida determinación. O decidíamos con premura o se disolvía como terrón de azúcar en agua caliente. Dudamos entre situarnos atrás, prudentes, modestos, discretos, comedidos, tímidos, vergonzosos, insignificantes, perdiendo la vistosidad de la ceremonia. O vanidosos, fatuos, altivos, ocupando los puestos delanteros, destinados con toda probabilidad a los familiares.

Como veníamos de fuera y, para nosotros, los usos locales constituían un singular atractivo, optamos por el riesgo y nos colocamos en el segundo banco. Tampoco era cuestión de exagerar. No se atreverán a enviarnos a la retaguardia, pensamos, no llegarán a humillarnos de ese modo, somos los García Movellán.

¿Derecha o izquierda? Ahí nació el segundo titubeo. Atribuíamos a cada una de las secciones de invitados –del novio o de la novia– una mitad del universo. Y dado que apenas distinguíamos a los unos de los otros, escogimos lo cómodo, es decir nos quedamos en el lado izquierdo, lo más cerca posible de la frontera, próximos al centro. Sabia decisión, sí. Aunque carente de mérito, confieso. Habiendo tomado partido por acercarnos al altar con peligro cierto de postergación, tal disyuntiva, a simple vista de menor calado, se resolvió sin cálculo apenas. A la hora de la verdad resultó que ocupábamos plaza en el costado previsto para acoger a los seguidores de la mariée, pero nos mantuvimos firmes en nuestro error, conscientes de que rectificar cuando en la iglesia no cabía un suspiro, significaba nuestra anulación, el suicidio como espectadores.

La iglesia de Rabastens –elegida como escenario de la boda por razones explicadas en los tarjetones de invitación– posee unos frescos que el paso del tiempo ha deslucido en alguna medida que no supimos calibrar. Se trata de figuras piadosas en las que predominan los colores derivados, por mezcla, del rojo y del azul. Espacios sometidos a unas líneas que la acción de la humedad, filtrada a través del techo seguramente, desdibuja. Por esa causa, el primitivo esplendor se presenta algo opaco o desvaído, necesitado de una cuidadosa restauración para volver a su atractivo original. Nuestros ojos iban de arriba hacia abajo recorriendo la bóveda y las paredes, deteniéndose en las personas que nos rodeaban, en el retablo principal, en la disposición del ara y del sagrario. En esta ocupación nos sorprendieron los acordes del órgano, que anunciaban, sirviéndose de un tono apremiante, el inicio de la ceremonia.

Ante nosotros, en el primer banco –alcanzábamos a hablarles al oído de ser preciso– a un palmo de nuestras narices se situaron los miembros más relevantes de la familia de la novia. Jacques Peyrepertuse, padre y padrino con un protagonismo restringido respecto a la costumbre española, y su esposa Delphine. Además de Laure, emocionadísima hermana. Una anciana acicalada de manera juvenil, y Séverine, la florista, tía y madrina de bautismo de Vivy, a quien nos presentaron mientras esperábamos en la portalada del templo. Es cierto, lo dijo Isabel, no podíamos habernos equivocado con más provecho.

En el estrado –si no es una irreverencia nombrar así al espacio elevado del altar– de espaldas al público, se encontraba el novio flanqueado por algunos jóvenes que supuse los testigos, dado que uno de ellos era nuestro hijo Francisco Javier. Un poco más adelante, a la izquierda, es decir, frente a nosotros, de cara al público, se situaba una veintena larga de chicos y chicas de la edad de Vivy y Jean Pierre. Eran los miembros de la coral. Parecían encontrase una pizca nerviosos, y no sin causa, porque en ese preciso instante entraron en acción.

Música y voces se arrancaron con la marcha triunfal, dando entrada a una novia intacta e impoluta. Cuatro infantes elevaban la cola del vestido añadiendo vistosidad a su lento avance. Ritmo espontáneo, liviana energía y altiva solemnidad al paso de una Violette transfigurada, que parecía mirar a todos y, probablemente, no veía a nadie.

Llegó junto al novio, y al poco entonaron los compañeros el Aspérges me, Dómine, hysopo, et mundabor; lavábis me et super niven dealbábor, de la Antífona. Supuse que la llegada al altar de los dos sacerdotes revestidos de capas pluviales, había sido consecuencia de la señal convenida para iniciar la actividad.

Continuaron el canto mientras el aumonier joven, el llamado padre Barthélemy, rociaba el altar con un hisopo mojado en agua bendita. Rociaba, a continuación, al viejo sacerdote Faux. Rociaba a los contrayentes y a sus testigos, rociaba al coro de juveniles voces, rociaba a los fieles en general, representados por los colocados en las primeras filas. Los jóvenes de la coral siguieron dando cumplimiento exacto al primer himno del librito de cánticos: Defensor alme Hispaniae, Jacobe, vindex hostium, Tonitrui quem filium Dei vocavit filius. En ese momento recibí sendos codazos de complicidad, uno en cada costado, el proveniente de Isabel, y el que me dirigió Sofía. Deseaban señalarme, utilizando ese peculiar lenguaje, el uso del anacrónico latín en el oficio religioso, o la referencia a nuestro país hecha en el himno, que seguíamos sin pestañear marcando con el dedo el verso alcanzado.

Se despojaron los oficiantes de la capa para colocarse sendas casullas. De esa guisa iniciaron el Introitus. Vino luego la Oratio, a la que siguieron la Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios, el Graduale, la Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum, Ofertorium, Secreta, Communio y Postcommunio. Todo ello, como se ve, en latín. Lo que a muchos asistentes chocaba, pues, aunque en Francia se utiliza todavía en algunos pasajes de la misa, tal profusión de términos y frases, acompañados de canciones en la misma anacrónica lengua madre, tenía a los presentes en constante escucha. Y no solo eran los insólitos vocablos, se sumaban la música de órgano, el virtuosismo del organista, la voz magnífica de la soprano, la unidad armónica que formaba el coro, para llevar a los oídos, incluso a los más renuentes, a constantes atención y goce.

Volvía a nombrar a nuestro país uno de los himnos, contribuyendo a que Anita comenzara a pactar en su interior con los franceses. Beatum Apostolum, qui inter primos electus, primus omnium Apostolorum Domini calicen bibere meruit. O gloriosum Hispaniae regnum, decía el texto leído en el cuaderno.

Si semejaba una soberana de leyenda la novia, el novio parecía un rey de leyenda. Alto, esbelto, elegante, erguido. Solo el dulce mirar de sus ojos marinos suavizaba la grave majestad del semblante. En el momento solemne de dar el consentimiento, verdadero corazón de la ceremonia, cuando el sacerdote lee la fórmula del compromiso y los novios conocen que están ante un paso irrevocable; en ese preciso instante en que los anillos hacen su aparición como símbolos de unión indisoluble, entonces sucedió algo insólito.

Fue tan honda la impresión recibida, que al rememorarlo lo veo de nuevo, de nuevo lo vivo. El novio se hinca de rodillas ante la novia, y una Violette transformada toma su mano derecha y coloca en el dedo anular, de tres envites progresivos, un sello de oro que luce un escudo grabado. De los labios femeninos surge una oración, un conjuro acaso, que se renueva en cada respiro dado al avance de la insólita alianza. Pronuncia ella tres frases en tono solemne, claras, rotundas, impresionantes. Palabras sacadas del idioma occitano, la célebre lengua de Oc. Eleva la mirada Vivy a la bóveda santa, y en ese instante supremo debió de ocurrir un milagro que tuvo la dicha de presenciar.

Fijo mi vista en su rostro, pudiendo apreciar la transfiguración: boca, ojos y nariz iluminados desde dentro, rebosando beatitud y arrobo. Inundan el templo finísimos rayos de luz que las vidrieras filtran cuidadosas, tiñéndolos de su propia variedad cromática, coloreándolos con los tonos completos del iris, los principales y su enredo. Al etéreo velo de la esposa, urdimbre y trama formadas por hilos de luz de un rosa pálido, de un azul muy leve, de un amarillo pajizo cercano al blanco, y de un blanco purísimo, casi celestial. A ese impalpable tul lo mece un aura que no viene de ningún lado ni va a ninguna parte. Y no es únicamente la luz. La música del órgano añade solemnidad. Las notas que emergen raudas de los tubos se quedan en lo alto de la nave, revoloteando, para caer al instante como copos de nieve, lentas, balanceándose armoniosas.

Chocan en su descenso con las que suben, rompiéndose en puntitos luminosos que se confunden con las partículas de luz nacidas de las cristaleras. Los armónicos ecos se añaden al caudal de motitas resplandecientes, pasando de ser captados por el sentido del oído a serlo por el de la vista, para concluir disolviéndose en el aire y facilitar el hecho insólito de ser respirados por Vivy. Abre ella su pecho de novia, admitiendo en él, profundo, anchuroso, un inagotable caudal de pasión. Llegan torbellinos, torrentes, cataratas de amor. Ríos, mares, océanos de etéreo cariño, de afecto constante e indestructible. Ama sin pretenderlo, como nacido el sentimiento de un acto reflejo. Ama a su esposo, a los dos sacerdotes, a los testigos, a familiares próximos y lejanos, a los invitados presentes y ausentes, a la humanidad diseminada por geografías incontables. Ama, en suma, a la humanidad que el sacerdote roció con su hisopo en la Antífona.

En un abrazo intelectual, extremidades desplegadas hasta coincidir con los imposibles límites del universo, abarca al género humano, porque en ese lapso inconmensurable los principios independientes del bien y del mal, unidos sin costuras, forman uno solo al que llamamos prójimo. Contradictorio por ello, elevado y abyecto. Dura un solo segundo el éxtasis vislumbrado en el rostro de Vivy, y quizá fuera de mí no lo percibe nadie. Demanda licencia Jean Pierre inclinando apenas la cabeza, y Violette la concede con una naturalidad inexplicable en quien acaba de visitar los arrabales del Paraíso. El novio, ya de pie, recibe de su amada un beso en la frente inclinada. Sorprendió a los asistentes el ritual. Solamente los sacerdotes parecían conocer la variación introducida. Mi memoria lo guarda en presente perpetuo, dotado de un realismo desusado.

Daba paso a la Homilía propia de los esponsales, un himno basado en el Génesis que relata el tan deseado matrimonio de Jacob con Raquel, a quien el pretendiente amó durante catorce años antes de recibirla de Labán, el padre. Cerró la prédica, convertida por mor del sentimiento en plática íntima ajena a toda liturgia, otro himno extraído de la Biblia. Originario del Génesis también, pero esta vez relacionado con la creación de un varón solo, desparejado. El descubrimiento de la soledad, la consecuente creación de la compañera, y la unión final de ambos. De forma que, abandonando sus propósitos individuales, vinieran a ser una sola carne y una sola intención.

Sobre el propio altar y ante todos los presentes, rubricaron los novios su decisión en el libro de firmas. Junto al tabernáculo mismo, firmaron los testigos su fehaciente testimonio. Como un segundo asperjado, desde el ara derramaron su bendición los dos sacerdotes, benéfico ademán destinado a novios, testigos, familiares y a la grey entera de Cristo desperdigada en busca de la felicidad. Después de un último himno sacado del Levítico, que exhorta a cumplir todas las leyes y mandamientos divinos, llegó el momento en que el organista alcanzó el techo artístico con el prodigio de su música, seguido de cerca por la soprano que liberaba en las alturas sus agudos más excelsos. Quedaban arropados ambos, por los jóvenes componentes de una coral contagiada de tanta magnificencia. Concluido en suma el armonioso fluir, el sacerdote joven nos mandó ir en paz guiados por nuestro deseo.

Comenzó entonces el retroceso. Los últimos serán los primeros, y así sucedió al salir. Los primeros serán los últimos. Y si no fuimos los últimos fue porque algunos asistentes se quedaron contemplando los frescos o hablando de la boda presenciada. No fuimos los últimos, porque en el altar quedaban los recién casados, los padres y los testigos. Ellos junto al celebrante que los adoctrinaba con las recomendaciones últimas. Avanzábamos a pasitos metidos en la ola que nos arrastraba, esquivando a los quietos y a los que cambiaban de fila pretendiendo ir algo menos lentos. Los sacristanes comenzaban a cambiar las cintas con los nombres de los desposados, poniendo otras con los nombres de los novios siguientes. Entraban ya grupos de convidados de la próxima boda, lo que retrasaba más nuestro progreso. De esa manera tan torpe llegamos a la salida por la que habíamos entrado y, aunque parezca un milagro, los seis juntos, Isabel, los chicos y yo.

Cuando los asistentes a la boda habíamos salido del templo, pasando bajo un arco de enramada tejido en la puerta, sobre una alfombra de flores tendida en el suelo, salieron los novios. Los seguían sus padres y los testigos de ambos lados. Caminaban Violette y su marido, tomados de la mano, mientras parientes y amigos arrojábamos pétalos a su paso airoso. Momentos antes, recogidas en cestas de mimbre, los primos habían repartido, violentadas, deshojadas, púdicas rosas y delicadas camelias. Los cuatro infantes encargados alzaban la cola del vestido, procurando que no se manchara del polvo dejado por los pies innúmeros que a esa hora habían pasado. Irradiaba felicidad Vivy. Restos, no obstante, de la nacida en el momento cumbre de la ceremonia, cuando en ministerio de sacerdotisa oficiante tenía al amado a sus pies. Potestad y orgullo denotaba Jean Pierre, opuestos a la sumisión y humildad exhibidas en el instante en que, de hinojos, se sometía a la amada. La lluvia de pétalos, sin sacarlos del todo de la ensoñación de la ceremonia, los ponía ya en el umbral amable de la realidad cotidiana, mitigado tránsito que Octavio detuvo prendido en la emulsión sensible de su carrete de fotos.

Es de justicia decir que la ceremonia nos conmovió y, por primera vez, hallamos ventajosa nuestra condición de extranjeros. Debía verse la boda como la vimos nosotros, con unos ojos nuevos, no hechos a las cosas de cada día, abiertos a la renovada belleza, capaces de atraparla para conservarla en la memoria más íntima.