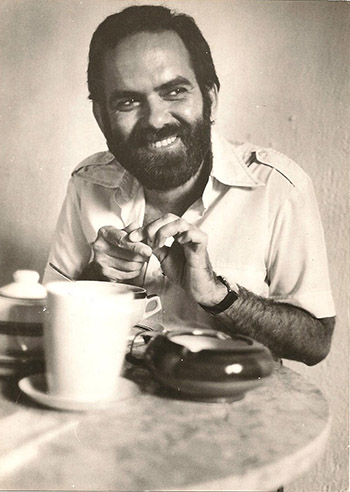

FRANCISCO GARZÓN CÉSPEDES

Tributo

Narrativa en sí, inédita, tal vez comienzo de posible novela…

“La memoria reinventa la realidad”, fascinante, esto expone ahora la ciencia y uno se estremece, “la memoria reinventa los recuerdos y crea nuevos recuerdos -o recuentos- como hechos ciertos para quien memoriza”. ¿Y los otros? -quienes rodean e interaccionan, humanos que son sometidos a señalamientos inexistentes, a veces acusados de acciones que no cometieron, me pregunto-. Y, de pronto yo, en este minuto a punto de comenzar a escribir una nueva obra, recuerdo que -aunque mis reflexiones no afirman lo mismo…- en el pasado escribí: “La imaginación es una cebra que galopa por la pradera de sus infinitos. La imaginación hace real lo que inventa. Es real lo que la imaginación reinventa. La imaginación es un camino de futuro tanto como es un camino del futuro. Los poderes creadores son ante todo los poderes de la razón tras ser propulsados por la imaginación y su relacionar. Lo que uno crea es la suma del aire que es siempre una entidad colectiva.”

Esto que escribo hoy en esta página sabiendo la memoria como un laberinto, que escribiré, pretendo que sea: ficción que no autobiografía, ficción como tanta con fuertes vínculos vivenciales; y para mí también, quizás, propio reordenarme interiormente, si tal cosa fuera posible, sé -y se afirma- que mi existencia ha sido, es, la de un mito o leyenda según se sitúe el ángulo de criterio y las cercanías o distancias, pero a eso, a esa parte sí que no pretendo ahondar al referirme. Y por ficción, en consecuencia, considero que alternaré la primera persona con la tercera persona verbal, tercera que es más de la ficción, más de la credibilidad del contar oral, que del narrar literario. Elegiré, probablemente, además, con ciertas desenvolturas y en búsqueda de subrayar factores literarios que puedan enfatizar la amplitud del interés o de la expectación lectora, el género de los personajes o personaje y su orientación de vida y relaciones, total que definitivamente no es ni será autobiografía.

Tópico y certeza: “La infancia es esencial”; parto pues debajo de esta narración que alguna vez titulé “Juego de despertares” y nunca publiqué y de este personaje como principal de la pretendida novela por ahora narración larga, comienzo tal vez:

Lo olvidó durante años. Lo recuerda y sabe que tiene que decidir si se lo cuenta a sí mismo, y si lo cuenta o no lo cuenta a alguien para poder dejarlo atrás de manera definitiva. A los fantasmas hay que agarrarlos por los cuernos para que dejen de ser. Ha decidido ir contando lo inquietante de su vida para hallarle un lugar. No contsrlo a cualquiera. Siente que le gustaría contárselo a su mejor amiga, y ser escuchado sin prejuicios, con una naturalidad que lo libere. Duda, duda mucho, porque a ella misma, a su amiga, no hace ni un mes, le contó aquel sueño tan embarazoso…

Él sabe que algo anda raro cuando comienza con insistencia a soñar en que hace el amor con su hermano. Un hermano que, ya huérfanos los dos, se comportó como un padre. Lo de “hacer el amor” es un eufemismo porque en los sueños se ha tratado de sexo al duro. Si bien cada vez no hubo penetración ni por el uno ni por el otro, lo demás sí estuvo en grado superlativo. Tras cada ocasión se levantó avergonzado. Y muy raro de su yo. No asqueado, porque su hermano –en la actualidad ya muerto, le llevaba casi veinte años– no había sido pedófilo ni incestuoso. Su hermano: casado desde muy joven adoraba a su esposa, a la que era fiel. Resulta que en los sueños él disfruta del sexo con su hermano. Y él -no como medalla, sencillamente…- es o cree ser heterosexual, ama a su mujer con la que tiene tres hijos -todo esto real o imaginario-, y se considera -¿cómo saber?- buen esposo y padre. Después de pensar en alguna solución, sintiéndose culpable se decide por ir hasta la tumba de su hermano. No puede prometerle que no volverá a ocurrir lo del soñar, pero se compromete a llevarle un ramo de rosas tras cada sueño incestuoso.

Ya había olvidado antes, de los seis o siete años a los once de edad, cuando desterró de la memoria el torpe juego de seducción, ocultamientos, persecuciones y caricias.

En aquellos primeros años de olvido, hubo consecuencias.

A ratos sin asociarlo con el juego de disparos imaginarios y desnudamientos en la casa ajena, a puerta cerrada en el baño de su propia casa, percibía el olor de la ropa interior que su padre dejaba en el toallero para que fuera lavada por su madre, y aquel olor lo turbaba. Olor penetrante. Íntimo. Turbación que no alcanzaba a explicarse. No deseaba tener otro sexo. Sentía orgullo de haber nacido masculino tal como era. Y durante la infancia estuvo enamorado de una compañera de clases que, además, vivía en la misma acera y a diez puertas de su casa, una que, para pesar de él, lo ignoraba en el colegio y en la manzana.

En algún recodo de la adolescencia, volvió a olvidar aquel juego de la niñez que le fue propuesto sin demasiadas explicaciones, como otro de tantos, y que al inicio aceptó como aferraba cualquier distracción que lo sacara por un rato de las solitarias jornadas con los libros, los de estudio, y los de historias; como cualquier juego que le proporcionara un escape de los cotidianos enfrentamientos de la familia con la pobreza; y de las batallas de cada habitante de donde vivía: consigo, con los fantasmas personales de cada cual, y con cada uno de los otros moradores.

No fue el juego lo único que olvidó una y otra vez por años enteros. Recordó el juego, y recuperó las angustias, disimulos, humillaciones y carencias de la pobreza, ya en la juventud, a lo largo de las dolorosas sesiones indagatorias en la clínica. El laberinto del juego, la casa, de los adinerados vecinos, asomaba a la calle sin avergonzarse de vejeces, desmoronamientos o suciedades.

La casa tenía dos pasillos, paralelos. Uno desde la acera y otro desde el salón. El que se iniciaba en el salón moría en la cocina. Entre el salón y la cocina: dos dormitorios, el baño y el comedor. Se podía atravesar la casa cruzando de una a otra habitación, o por el pasillo de dentro. El otro pasillo iba de la calle al primer patio, con el que limitaba el fondo de la cocina. Más allá la enorme extensión del segundo patio.

A aquella casa y sus patios, espacios mayores que los de donde vivía, acostumbraba a ir. Su familia no le permitía mezclarse con casi ninguno de los niños de la manzana. Con unos, por lo desgarrador de su pobreza, con otros, por no coincidir las edades; con unos, porque sus padres eran alcohólicos o delincuentes, con otros, porque jugaban en la calle y devenía peligroso, o porque acostumbraban a escapar hacia el río… A aquella casa, sus padres lo dejaban ir a jugar. Cierto que, con aquel niño, tampoco coincidían las edades, aunque era difícil advertirlo. Cierto que a quien acompañaba a jugar lo habían recogido. Una suerte de adopción sin papeles legales. Pero allí no fulguraba la pobreza. Y los dueños exhibían una férrea rectitud.

En los primeros tiempos eran otros juegos. Con diminutos soldados que ganaban y perdían guerras, luego de unos pocos paseos en que los robaron de una juguetería. No fue suya la iniciativa de robar, aunque se dejó convencer. O la iniciativa de retozar con los perros, para acariciarles el sexo como le fue sugerido. Los perros se dejaban. Sudorosos y jadeantes, parecían, haberse acostumbrado y disfrutar. Hacerlo a escondidas, a riesgo de que los descubrieran o de una dentellada, convertía el juego de tocar a los perros en rito de secreta valentía.

Hasta que apareció el juego de policía y delincuente. O ni siquiera. El juego de persecuciones. Un juego algo duro. De carreras y forcejeos.

Quien no disparaba primero su imaginaria pistola, saltando desde un árbol o apareciendo por sorpresa desde detrás de una puerta, perdía.

El castigo era que el perdedor besara a quien se le había enfrentado. Que, mientras intentaban masturbarse, en específico cada uno a sí mismo, el perdedor besara al otro en la mejilla o tropezando los labios contra los otros labios.

Perder o ganar, terminó por ser el pretexto. Aunque sí: ganar reafirmaba la personal dureza.

No recordaba, cuando recuperó la memoria de esos meses, que la otra parte, escasos años mayor, alcanzara erección -y él ni conocía de aquello-. Y en cuanto a su propio cuerpo: varias hinchazones, una para cada vez. Lo que, cuando fue mucho, hubo de atribuir, frente a la mirada escrutadora de su madre sobre el pene, a la picada de un insecto.

Una tarde, la anciana dueña de aquella casa casi los sorprende. Y la tensión que flotó alcanzándola, le hizo intuir a la mujer que algo ocurría. La anciana despertaba de la siesta ya al atardecer. Despertaba allá, en el segundo de los dormitorios. Tenían esas horas, tras la comida, para jugar en el espacio que abarcaba desde el comedor hasta el último de los patios. Si jugaban dentro de la casa, hablaban susurrando. Los patios acababan en varias viviendas ubicadas, unas, otra, en tres calles, por lo que el sitio escogido, para que quien perdía en el juego cumpliera el castigo, había sido la cama colocada en el comedor. El comedor casi nunca se usaba como tal, se solía comer en la cocina.

La anciana despertó esa tarde más temprano, cuando recién iniciaban el rito de castigo. Entre el segundo dormitorio y el comedor, no existía otra distancia que la del baño. La anciana, quizás extrañada del silencio, preocupada por no oírlos jugar, no entró al baño como acostumbraba, sino que se dirigió apresuradamente al comedor.

El ruido de los pasos interrumpió el acercamiento de los cuerpos y llevó las manos a ojales y botones. Pareciera que la anciana pensó en lo sexual, pero al preguntar como un látigo qué pasaba, no determinó, asustada quizás de sus propios pensamientos. Ante la explicación de que conversaban y no más, advirtió que no se repitieran aquellas conversaciones tan a escondidas: la cama, arrinconada en el comedor, era para dormir. Creyendo la anciana probablemente, cuando más, que por curiosidad ellos se mostraban entre sí los respectivos miembros, sin algunas otras implicaciones.

Decidió, no repetir aquel juego de acorralamientos y proximidades, aunque regresó algunas tardes manteniéndose en espacios visibles, y siempre cuando la anciana había despertado de la siesta. No permitió que su contrincante lo convenciera de lo contrario. A sus seis o siete años no había verdadero goce sexual en aquel juego, y, la excitación, era por lo prohibido e ignorado. Esto fue lo que explicó al recordar cara a cara en una de las sesiones con el psiquiatra.

Una de las veces que regresó a la casa vecina, su contrincante estaba con un adolescente del barrio, lo que no lo molestó ni asoció con el juego en cuestión. Hablaban de cómo el adolescente se entrenaba sexualmente con las gallinas, y él se incorporó a la conversación.

Le preocuparon las gallinas, y trató de imaginarse el revoloteo, la huida, los picotazos al aire, la violadora penetración…

El adolescente, sin aviso, se sacó el miembro, éste sí erecto, grande como él aún no había visto, y dijo:

–Me ha dicho que te gusta.

–No –respondió, pensando de inmediato en que le gustaba la hermana del adolescente, de la que era un año menor, aquella que lo había rechazado al él declarársele en el colegio y luego al declarársele en la manzana; tras lo que detalló con curiosidad la piel más oscura que la de la mano del otro, el glande brilloso.

–Si no nos das tu dinero de la semana, contaremos a tu madre lo… del juego.

Sintió repulsión. Pensó que el juego no fue su idea. Y que en las películas que veía en los cines, los héroes no se dejaban intimidar.

–Cuéntenlo. Mi madre creerá lo que yo diga.

Y no lo contaron. Sabían que la madre lo defendería.

Fue dejando de ir a la casa vecina. Las tardes del juego fueron olvidadas. Y al poco tiempo su contrincante se marchó con dinero que pertenecía a quienes le dieron hogar. En cuanto al adolescente, le llevaba un número considerable de años como para que sus mundos volvieran a tocarse.

A su contrincante los ancianos no lo denunciaron por el robo y, con el paso de los años, decidió regresar al barrio donde tenía una novia. Y, al saludarse en la calle, le contó que jodía a otros por dinero. Él lo escuchó con la misma impasibilidad que cuando lo amenazaron. Y pensando que su inocencia se despidió, no cuando el juego de despertares, sino cuando en medio de la repulsión, quizás para comprobar si era real, dudó asombrado y anhelante entre si tocar o no tocar aquel miembro, la piel estirada y brillante, y se contuvo.

¿Qué pensaría mi amiga si se lo cuento? ¿Qué pensaría alguien, cualquiera? Ni pensar en contárselo a mi mujer -real o imaginaria-. Cerró los ojos. Se cubrió los oídos. Hasta que desplazó sus manos de las orejas a la boca para taparla. No todos los fantasmas se pueden agarrar por los cuernos. A algunos hay que desterrarlos.

¿Cronológicamente? Me asalta otra narración escrita, inédita -que en su momento titulé: “Un intento por borrarlos”- y ubicada en la niñez, y decido ahora que del mismo personaje:

“Moriré detestando las camisas vaqueras” susurra para sí décadas después ante las prendas que exhibe una vidriera. La mujer a su lado lo escucha: “¿Por qué?”, inquiere. Él finge no escuchar la pregunta y echa a andar distanciándose para poder centrarse en el recuerdo.

Por aquel entonces, otro muchacho más o menos de su edad le comentó un año atrás, cuando se cruzaron con el hombre en una plaza, que éste era un personaje conocido. Siempre vestía pantalón y camisa combinándolos con botas y sombrero, todo vaquero. Pero lo que lo hacía popular en la ciudad, era el hábito que se le atribuía de extraer con la boca el semen de los hombres con los que lograba tener sexo. Su apodo tenía que ver con aquel hábito.

Él sintió repulsión ante aquella expresión mezquina del hombre al mirarlo a él y a su amigo de un tirón, tasándolos. Ante aquella sonrisa cínica, que dejó ver unos dientes perfectos, postizos, en un rostro de unos treinta y tantos años que acompañaba a un cuerpo donde la armonía era rota por un vientre pronunciado.

Cuando se cruzaron con el hombre, él contaba trece años. Y recordaba otra repulsión, la de cuando a los once años un mayor intentó acariciarlo en las butacas de un teatro, la primera vez que asistió a una representación; un desconocido de quien huyó en silencio, tembloroso.

Un tiempo después de haberse cruzado con el hombre, a los catorce años, de regreso a la ciudad luego de varios meses de ausencia, éste, sin sombrero, se le acercó en un autobús, le sonrió largo como si anunciara una pasta de dientes, y entabló una conversación descafeinada, a la que él cedió con monosílabos desde las formalidades de su educación. Hasta que cuando él llegó a su parada, el hombre se bajó detrás y le propuso que se volvieran a ver, que se acostaran juntos, y pagarle.

El hombre le explicó que tenía las llaves de la nave donde en otras épocas se imprimía el diario de la ciudad, un lugar céntrico, pero abandonado y solitario, en el cual no correrían riesgos.

A pesar de la repulsión que el hombre de los dientes postizos y la curva en la cintura le inspiraba, aceptó, quizás porque en su casa nunca le hablaban de sexo. Quizás porque tenía catorce años y no sabía con exactitud qué hacer cuando el miembro se le endurecía, como no fuera masturbarse con torpeza. Quizás por curiosidad. Por necesidad de conocer…

Al aceptar, le dijo al hombre que no tendría que pagarle. Que podría suceder una noche temprano, para él decir en su casa que asistiría al cine. Y que el hombre se arriesgaba porque él era menor de edad, y, por tanto, más valía que el sitio fuera seguro.

Acordaron una noche a una hora, y que él caminaría por aquella calle, y empujaría la puerta más pequeña de la nave, ya lista para dejarlo pasar.

Entre una y otra noche, en medio de los preparativos para irse a estudiar a un internado, se preguntó si debía ir o no. Si no quedaría… marcado. Anduvo de malhumor, encerrado en su cuarto sin masturbarse, con el recuerdo de la desagradable sonrisa del hombre mordiéndolo para el vomito.

La noche fijada entró puntual en la nave. El hombre estaba detrás de la puerta. Y, alumbrándose con su linterna, atravesaron el amplio depósito de papeles y de antiguas máquinas para la impresión. En el centro, al lado de uno de los enormes montones de papel, de dimensión similar a la de una cama, se desnudaron. Y desnudos se acostaron en el improvisado lecho.

Definitivamente el cuerpo del hombre no le gustaba. Tampoco le gustaron sus caricias. Ni sus besos. Ni su miembro. No hubo penetración. Ni el hombre se tragó el semen adolescente que él expandió. Quizás el hombre no deseaba asustarlo, exhibirle su experiencia. Tal vez había decidido ir lento para que volvieran a verse, y poco a poco… ¿Cómo adivinar? Él estaba furioso por su semen desperdiciado sobre el papel. Furioso porque el hombre no lo enseñó a penetrar, a colocarse en alguna postura adecuada para esto, a moverse. Furioso porque le hombre no hizo justicia a su apodo de “la…”

Se levantó el primero, se limpió, se vistió, miró a los ojos del hombre, y asegurándose de que éste lo observaba, se dirigió a la camisa de cuadros, buscó y tomó su pago. Una pequeña cantidad de dinero cuya posesión no tendría cómo justificar en su casa, pero menos riesgosa y que taponaría unas veces su ira, otras su vacío.

–Te hice una pregunta –insiste la mujer tras acercarse.

–Ah, las camisas vaqueras son de mal gusto en la ciudad. Cuando veo a alguien que no cabe en la camisa vaquera con la que anda, me parece que se la ha puesto una vaca. Que una vaca lechera exhibe una camisa de cuadros.

El dinero lo guardó en su propia camisa, no sin escupir sobre el semen del hombre y sobre su propio semen en un intento por borrarlos.

De aquella ciudad de los perpetuos veranos y para el crecimiento cronológico narro:

La ciudad era de ésas en las que el sol caía a plomo fuera cual fuera la estación del año. En sus mediodías las calles sin árboles tenían el silencio de los desiertos. Una ciudad llana, donde el agua escaseaba, sin vientos que refrescaran ni de día ni de noche. Sin lluvia, y de pronto, con aguaceros imprevistos y efímeros, de goterones como puñetazos. Con parques desolados y sin monumentos de trascendencia; sin ríos ni montañas; evitada por los circos y las ferias y los mercados ambulantes. Una ciudad encerrada: de encierros exteriores e interiores que reverenciaban la resequedad prevaleciente.

Un territorio en el que la adolescencia era fantasmagórica: un escalón extraviado. Los adolescentes en la ciudad permanecían detenidos en la niñez o pasaban de la infancia a la juventud. No había tiempos ni espacios que propiciaran las juergas, los delirios irresponsables, las búsquedas desatadas, las rebeldías irracionales, los descubrimientos inéditos, las ceremonias arriesgadas de las conmemoraciones. Y menos si a la adolescencia se llegaba desde una niñez de colegios privados, católicos primeros y protestantes después, y desde una familia que nunca hablaba de intimidades o de sexo.

Él cumplía casi dieciséis años, inmerso en los convencionalismos provincianos, cuando conoció a una muchacha algo mayor y bastante silvestre, en un curso nocturno de enseñanza media. Vivaz y desenfadada, lo primero que la distinguió fue que cuando los profesores tomaron la asistencia, y no obstante que en los listados aparecía con su verdadero nombre, se negó a que sus compañeros la llamaran así enarbolando uno tomado de otro idioma, inusual y abierto a las aproximaciones: una suerte de tarjeta de presentación que invitaba a la fiesta, a las celebraciones y a sus continuidades.

Lotty le gustó de inmediato, aunque no para el intento de una relación amorosa o directamente sexual. No, porque de inicio lo hizo recordar una diminuta burbuja de agua buscando la superficie para deshacerse sin perder la capacidad de reaparecer retornando a ascender y a estallar. Él buscaba amor en grande y definitivo. Le gustó para que fueran amigos, y lo fueron.

A él su miedo al miedo comenzaba a volverlo más valiente de lo que era por naturaleza, y la amistad con Lotty, aquel afán de desafío suyo y de dinamitar los moldes como a chispazos, lo condujo paulatinamente a que, en cada ocasión frente a lo desacostumbrado, venciera a la inseguridad, la contención y la timidez que lo marcaban.

Si bien Lotty resultó no ser superficial, cuando él lo constató decidió que no tenía sentido un enamoramiento, tampoco una cercanía de carácter sexual: ya se comportaban entre ellos con una fraternidad alimentada por el mutuo reconocimiento de sus semejanzas y anhelos, de sus asfixias y hallazgos. Hablaban, tanto del sentido de la vida y de sus enigmas como de autores y textos literarios que mostraban la complejidad y deformaciones de las relaciones humanas, tanto de cómo a ellos dos los ahogaban los moldes tan conservadores en el día a día como de las ilusiones en cuanto a su posible desarrollo profesional.

En el marco de aquella confianza, paseando una tarde por entre las olas grises de los mármoles del cementerio, un refugio al que solían ir porque de tan solitario no propiciaba murmuraciones, Lotty le contó: que ensayaba para salir encima de una carroza del carnaval, bailando y exhibiendo su delgadez casi al desnudo; que desafiaría a sus padres; y que era consciente de que también retaría a gran parte de los habitantes de la ciudad. Ante todo, por el placer de desafiarlos, irreverente y despreocupada como cuando en el cementerio le mostró parte de la coreografía apoyándose en algunas cruces con las que sustituyó las columnas de la carroza.

Él asistió a cada desfile carnavalesco, aguardando horas para divisarla cruzar bailando dentro de una composición poco original y con un vestuario de mal gusto; consumido por la rabia al escuchar al paso de la carroza los comentarios: despreciativos más que obscenos, burlones más que lascivos.

Poco después Lotty le relató que había pasado las pruebas de admisión para el cuerpo de baile del primer cabaret que se inauguraría en la provincia. “Tienes que venir sin falta a verme bailar –casi ordenó–, no te perdonaré si no estás la primera noche. La apertura será dentro de un mes. Están levantando una carpa, como la de las películas, para alojar el cabaret que reproducirá parte de uno de Las Vegas.”

Él aparentaba bastante más edad que sus casi dieciséis años, así que a la puerta del centro de diversiones afirmó haber cumplido los dieciocho, algo que por entonces no resultaba comprobable en tal circunstancia. A Lotty la vio bailar esa noche coreografías calcadas de otras de la televisión, junto a la totalidad de un cuerpo de baile inexperto e inarmónico: un conglomerado torpe y de escaso talento. Coreografías donde lo mejor eran los cambios de luces de un imaginativo diseñador que, pareja del cantante principal, se esforzaba el doble. No obstante, a él le agradaba la aparente extroversión de Lotty y su conquista de otra zona de afirmación. Él se hallaba al tanto de que, en el fondo, era una muchacha asustada y con límites de tal rotundidad que, virgen, aún no pasaba por noviazgo alguno, y, recientemente, sola había llegado a cada desfile del carnaval y sola había regresado a su casa, eso sí: escoltada a unos diez pasos por su padre, un camionero de imagen feroz, tan incapaz de impedir que su hija bailara semidesnuda como de no imponerle sus presencias para protegerla.

La fascinación de él surgió al aparecer la primera de los cantantes, al escuchar cantar por primera vez en medio de las luces cambiantes de un escenario. Una voz vital y cálida revelando sentimientos de amor para humanizar una madrugada que se inauguraba; una voz que se imponía, a los excesos del alcohol y al ambiente de diversión y las carcajadas, con sus tristezas y nostalgias, sus despechos y amarguras, sus certezas e ilusiones. Era la segunda oportunidad en que oía a la cantante, muy joven para un espectáculo en la provincia, aunque con unos tres o cuatro años más que él. Ya lo había deslumbrado; y es que no hacía mucho, entrando él a refugiarse del sol en el patio sombreado de un centro multicultural, el sonido de una voz que cantaba lo condujo al restaurante y, cuando entró, la cantante y él tropezaron sus miradas y permanecieron contemplándose con tal intensidad que, clavados en el suelo, no reaccionaron a la presencia de otros hasta que resonaron unos aplausos que trascendieron con complicidad hacia el entretejido de sus ojos, deshaciéndolo.

En el restaurante ella cantaba una canción de otros tiempos Contigo en la distancia: “No hay bella melodía en que no surjas tú…”.

Cuando las miradas de ellos dos se desprendieron, él escapó hacia su casa sin poder explicárselo, deseoso de atesorar el instante, de acariciarlo adentro: la melodía, la letra, pero en especial la voz, la mirada… el sortilegio; a sus espaldas una mano de ella, extendida en un impulso irrefrenable, intentó detenerlo.

En el cabaret, la luz que se desplazaba de una mesa a otra permitió que la cantante lo detectara entre los espectadores, en soledad y con un vaso de ron entre las manos; tras lo que, al finalizar una pieza, ella se acercó al pianista y le susurró; después sonaron los acordes de Contigo en la distancia y para ellos dos desaparecieron los demás.

Él la aplaudió de pie y el público los silbó de una manera estruendosa. De nuevo, transportados a otro universo, no alcanzaron a ser discretos. Luego de que el primer pase del espectáculo concluyera, Lotty se encaminó a la mesa de él, tras echarle una ojeada al padre que bebía un refresco en la barra y sonreír levemente. A unos segundos de haberse sentado, se aproximó la cantante. Él se levantó y se miraron, quedando uno enfrente del otro un tiempo interminable, hasta que Lotty con una expresión de perplejidad se irguió, los presentó con formalidad, vaciló, hizo una mueca desolada, se excusó y se perdió hacia los camerinos.

Allí quedaron, ella con sus veinte años y su comentario acerca de la juventud de él, y él con la mentira de estirar los suyos hasta declarar diecinueve, subrayando que muy vividos. Allí quedaron, con sus manos sobre la mesa acercándose hasta tocarse y reposar las cuatro una encima de cada otra, unidas en lo que constituiría el augurio de un túmulo.

Él había acordado esperar a Lotty al cierre del segundo pase del espectáculo pues, excepto el padre –con quien no se hablaba–, sus familiares, amigos y condiscípulos, escandalizados ante la idea de que bailara en el cabaret, habían brillado de ausencia. Y la esperó, pero también a la cantante.

El desfile de partida los incluyó a los tres y al padre de Lotty diez pasos atrás. “No podrá escoltarme cada noche”, aseguró ésta, y añadió con pesar: “Tampoco importará demasiado.”

Resultó un recorrido extrañamente silencioso, y, tras que Lotty y el padre entraron al hogar, él y la cantante siguieron juntos, por la ciudad en penumbras, callada y sin gente, para despedirse ante la casa de la madre de ella besándose contra un muro. Besándose con demasiada ternura para la satisfacción de él, marcado por una pasión y una energía que no podían ir a más al encontrar como respuesta vulnerabilidad, debilidad, languidez, en resumen: una entrega de las de dejar hacer. Él en materia de sexo si de algo sumaba era de besar.

De lunes a jueves en la noche, él y Lotty, que ensayaba en las mañanas-mediodías y trabajaba en el cabaret de viernes a domingo, se veían, pero sin hablar o hablando algún minuto entre clase y clase porque ella llegaba tarde y se marchaba unos segundos antes de que finalizara la última, como si lo esquivara. Él trabajaba en horarios diurnos, en lo que iba surgiendo y dado que lo de sus quince años no ayudaba. La cantante desbordaba de ensayos, montajes de nuevo repertorio, clases de canto y sesiones de fotos, de donde las tres noches semanales del cabaret constituyeron el punto central de sus citas durante las dos próximas semanas.

Al paso de los días no quedaba duda alguna de que él y la cantante temblaban con el simple llegar del otro, con el verse, que el entorno desaparecía para ellos. Que cada uno era centro para… Confesada la edad de él por tener que explicar lo arriesgado de ir a un hotel en la ciudad –también dada la férrea ley en vigor acerca de la corrupción de menores–, se resignaban a los besos, abrazos y caricias a la salida del cabaret y en distintas paradas de la extensa caminata de vuelta. La cantante terminaba primero que el cuerpo de baile y ellos se marchaban de inmediato, ya sin Lotty y su incansable padre. Por tal situación aguardaron para acostarse juntos a que, en la cuarta semana del mes, el espectáculo del cabaret iniciara una gira por la provincia.

Aquel viernes él viajó por su cuenta a una ciudad cercana, se alojó en el sitio en el que se hospedarían los artistas, asistió en la noche al centro nocturno que albergaba el espectáculo, la esperó, y, a pesar de la ansiedad que los consumía, los dos aguardaron a Lotty, lo que fue inútil porque ésta se marchó en el coche de un hombre del público, escapada al fin de su padre –sin viajar y con las dos piernas enyesadas como consecuencia de haberse despeñado.

En el hotel, la cantante no entró a su habitación sino a la de él. Inútiles todos los intentos: él no logró endurecerse cintura abajo. Para él hubiera sido su primer acto sexual, y la inexperiencia y el miedo se impusieron; pero no solamente, fue determinante la persistencia de aquel abandono lánguido de ella al cuerpo de él, tan distinto al impulso intenso con que cantaba o lo miraba. La noche siguiente se repitió la pesadilla. Para él. Para los dos.

El espectáculo había sido programado viernes y sábado, por lo que fue el domingo cuando retornaron y ella cayó en cama con fiebre y temblores, como si el sol inclemente de la ciudad se le hubiera albergado en el cuerpo nada más hallarse de regreso en sus calles. En la noche él fue al cine. A la mitad de la película se encaminó al aseo a echarse un poco de agua en la cara porque se estaba durmiendo. Al reencaminarse a la butaca, en el pasillo hallábase una bailarina del cabaret, de unos veinticinco años que, sin palabras, se interpuso en su camino y en la penumbra lo besó como besaría una caldera. A continuación, le soltó: “Me alojaba en la habitación de al lado.” Luego se esfumó en la oscuridad, no sin antes dejarle un papel en la mano con su número de teléfono.

Él sintió que ningún beso anterior había sido un beso.

La cantante se repuso a tiempo para actuar el viernes en el espectáculo. Él no volvió al cabaret. Fueron las vacaciones escolares y se largó por unos meses a la capital con sus tíos. A Lotty la reencontró el primer día del nuevo curso, ya en el preuniversitario, y aunque por algunos semestres formaron parte de un nuevo grupo de ocho amigos, la proximidad, la confianza, no resultaron las mismas en ese año y medio antes de dejar de estudiar en el instituto y de verse. De vez en cuando uno sorprendía al otro observándolo con cautela, valorándolo, y cortaba la mirada. De la cantante, a pesar de que era una presencia casi tangible, no hablaban.

A él, en aquel tiempo de canciones enmudeciendo, lo martillaba una frase que no vocalizó ni tampoco escribió. Lo martilla: La individualidad es una geografía.

El papel de la bailarina, un trozo amarillento con unos números, él lo conserva: no la llamó, tampoco lo ha perdido. Reposa al lado de una lentejuela que Lotty le regaló de su vestuario de carnaval; papel y lentejuela, encima de una foto promocional de la cantante. Lotty es una científica respetada en los ámbitos internacionales de la zoología; nunca se casó; y hace años que no se tropiezan. Él ha acumulado amantes: y se ha excitado cada vez hasta la eyaculación. La cantante está reiteradamente muerta. Y él escribe la historia con aquel sol, de la ciudad de los perpetuos veranos, quemándolo en la memoria. Y la rescata.

REVISTA TRIPLOV

Índice Série gótica Inverno 2019