|

|||||||||

REVISTA TRIPLOV

|

|||||||||

|

|||||||||

EDITOR | TRIPLOV |

|||||||||

| ISSN 2182-147X | |||||||||

| Contacto: revista@triplov.com | |||||||||

| Dir. Maria Estela Guedes | |||||||||

| Página Principal | |||||||||

| Índice de Autores | |||||||||

| Série Anterior | |||||||||

| SÍTIOS ALIADOS | |||||||||

| TriploII - Blog do TriploV | |||||||||

| Apenas Livros Editora | |||||||||

| O Bule | |||||||||

| Jornal de Poesia | |||||||||

| Domador de Sonhos | |||||||||

| Agulha - Revista de Cultura | |||||||||

| Arte - Livros Editora | |||||||||

|

No momento em que penetramos no domínio da Nova História, é obrigação de cada historiador dar atenção, em primeiro lugar, ao aviso feito pelos seus criadores revolucionários da Ciência em causa, Há, pois, que estar atento à ambivalência do termo. Na realidade, estivemos suficientemente afastados da acepção unívoca desta noção. E as regras, hoje em dia, já são de tal modo mecânicas, que, ao escrevermos a História, nem sequer nos detemos a pensar nela. Para todos nós, há que abandonar a Crónica, a exaltação, a fuga à realidade das conjunturas e à exegese ou interpretações mais aceitáveis e deitarmos mãos à História-Ciência, mesmo que deixemos para trás as correntes marxistas que, de momento, não fazem falta alguma. Ponhamos de parte as lendas e as tradições e oiçamos os documentos que, não apócrifos, falam por si. Por outro lado, como qualquer outra ciência, a História escreve-se de forma corrente, perceptível, mas não enjeita as suas palavras próprias, uma terminologia cujo uso depende da época sobre que trabalhamos. Poucos são os que a conhecem. Por isso há Dicionários Filológicos, Dicionários da História e Histórias Gerais que fazem constante uso delas mas explicam o seu significado. Somos, inclusivamente, alertados, para o facto de utilizarmos, frequentes vezes, um certo número de termos que ainda hoje estão em uso, mas que o vulgo desconhece. Sucede assim com qualquer outra Ciência: o Direito, a Medicina, a Biologia, a Filosofia, a Arte, a Arqueologia, entre todas as que possamos estar a pensar ou não. Há autores menos esclarecidos das várias fases e situações por que passou a vida humana e que afirmam despudoradamente que há que evitar empregar nomes e verbos sem precisar, previamente, o que se entende por eles (1). Pelo que já acima, nestas poucas linhas, afirmámos, não concordamos com o leitor, pois existem manuais que esclarecem o significado daqueles. No entanto, não será assim tão simples de aceitar, se estivermos a fazer uma alocução ante uma plateia de interessados, os quais têm, de imediato, de entender o que estamos a comunicar e/ ou a enunciar. Mas, como a escrita foi sempre muito mais cuidada do que a oralidade, nela temos a obrigação de fazer uso de terminologia apropriada e cuidada e, inclusivamente, de nos colocarmos na época e no papel ou acção daqueles que intervêm, sejam o rei, os áulicos da corte, os legistas e administrativos, a clerezia, o povo de mercadores, artesãos e lavradores. Nenhum historiador que esteja a fazer a história de Portugal do século XI, escreverá palavras como indústria que nunca houve, nem “Estado” ou “Nação”, ou “Soberania”… que são termos com conceitos próprios, saídos da Revolução Francesa (finais do século XVIII). Por outro lado, existem textos muito anteriores a nós, que, basta consultar, para ver até que ponto estes avisos são pertinentes (2). Efectivamente, as acepções teóricas que, infelizmente, superam a prática, são diversas e, mais ainda, contraditórias, por isso mesmo, que, numa dada época, as palavras serviam de toque de chamada de atenção, num sentido deveras positivo para uns, e negativo para outros. Prescindir de conceitos e termos de época em História é, sem dúvida, defraudá-la totalmente. Vejamos como, em Medicina, há uma tendência absoluta de criar novos termos que surgem no dia-a-dia, apagando outros que, na maior parte das vezes, só servem à História da Medicina pois caíram em desuso. Na História, o mesmo pode ser verdade também. Mas, como relato correcto do passado humano, terão sempre de existir como léxico prtóprio, de fazer-se uso delas, acompanhando a evolução dos tempos, não tendo havido necessidade de fazer surgir tão numerosos novos termos como para a primeira. Todavia, por menor número que eles sejam, nem numa fase nem noutra, na História, seria impossível renunciar à sua terminologia. Eles tomaram, com tal firmeza, os seus direitos que os não podemos eliminar, sem que arrisquemos a ter de recorrer a uma linguagem estranha para a época. É, além de tudo o mais, cómodo; e são designativos de casos concretos e pontuais, perfeitamente ajustáveis a cada tempo, pois eram neles que os mesmos se usavam com a devida propriedade nos documentos. E quantos não foram e são por nós trabalhados até hoje?! … O mesmo sucede com o cuidado a ter, para sairmos da fantasia e do impossível que registamos nas Crónicas e saber passar para a realidade, não de hoje, mas dos tempos em que os factos se inserem. Assim, autores há, nos nossos dias – ou precedendo-nos um pouco – , que, não pretendendo fazer História, utilizam o método da narrativa e vão buscar fontes por vezes inadequadas, não aceites pela Ciência, mas perdoadas pela fantasia, advinda de lendas e tradições demasiadamente abrangentes. No entanto, é impossível, ao nível mais geral, deixarmos de considerar que toda a obra literária tem dois aspectos: ela é, simultaneamente, uma história e um discurso. É história, no sentido em que evoca uma realidade, acontecimentos, factos, se serve duma época e tende a caracterizá-la, se preocupa com o valor intrínseco do homem, sobrevalorizando-o em relação aos demais… Por isso, pode resultar de relatos acerca de personagens que, deste ponto de vista, se confundem com as da vida real, feitos imaginários, sem sustentação, mas que decorrem de uma certa verdade básica, só que impossível, mesmo assim, de aceitar. O narrador relata-a, o leitor incauto aceita-a o outro, esclarecido, não. Em a narrativa pura e simples, pode existir a lógica. Por vezes, nem isso. A narrativa é convincente, algumas vezes não o é. É um romance, assim a poderemos aceitar melhor, contrapondo-a à História e à lógica factual e temporal dela. Deste modo, estamos a pensar no conto popular e no mito. Recordemos Alexandre Herculano que soube separar as águas: a História de Portugal e os Opúsculos, por um lado e as Lendas e Narrativas, por outro. Mas a narrativa literária é, assim mesmo, mais saudável do que possa pensar-se habitualmente. Contudo, perante a História, a mera narrativa, o romance tal como o entendemos, pode segui-la, sem se preocupar com a sua verdade, com a lógica dos factos e com o modo como uns prepararam os vindouros. Mesmo que, em a narrativa, a sucessão das acções nos possa parecer que não é tão arbitrária, obedecendo, pois, a uma certa lógica, o surgimento de um projecto pode provocar a aparição de obstáculos que mais não são que deleites para o vulgo, a que os eruditos que conhecem o valor da realidade, ou pensam conhecê-lo, oferecem uma consequente resistência ou mesmo uma fuga ao que lêem e uma entrada estativa de revolta, na Ciência com que estão habituados a conviver de perto. Para estes últimos, não há ecletismo nunca. Podem ler um romance histórico e deliciar-se com o texto, como modo de escrita, com as várias personagem entrelaçadas no enredo, mas apontando sempre para a unidade ou convergência, nem que seja apenas no seu espírito, os erros que detectaram como investigadores, historiadores e leitores dos trabalhos de seus mestres, verificam que nada se passou exactamente como o narrador escreveu, por muito bem que tenha construído as frases e apresente certa lógica que só por acaso poderá, por vezes, configurar-se com a História, tal como os documentos que ele ou outros interpretaram. Havendo documentos que o neguem e falta de racionalidade, o romance parece perdido e o autor rejeitado. Não mais será lida nenhuma das suas obras. |

|||||||||

|

2. O discurso, porém, não pode dissociar-se da primeira. Mas, como nos apercebemos, é-lhe lícito conter formas variadas de comunicar. E façamos jus a Aquilino Ribeiro que pretende contar a “história” de D. Afonso Henriques, desmontando, todavia, a razoabilidade das conclusões documentais que constroem uma História séria. Vejamos, pois, que créditos poderíamos dar ao autor, ou se é preferível entendê-lo na sua narrativa, através do absurdo, mesmo do erro primário. Tiremos a roupagem do historiador e usemos a do constante incrédulo que se delicia com a anedota, a graça, as “histórias” factíveis, na base do irreal, mas não deixando de apontar os factos mais característicos e alguns de maior impressionismo na vida do nosso primeiro Rei. Vasco Graça Moura que fez à nova Edição um Prefácio que intitulou “Dois Modos de Ver a História de Portugal”, devia, se me é permitido opinar, retirar os “Dois” e ficar-se pelo substantivo mais amplo, “Modos”. Tão-só, já que apenas, no D. Afonso Henriques, Aquilino faz uso de uma mão cheia deles. Mas compreendemos o apresentador dos textos, entre eles este a que nos temos vindo a referir, pois, por certo, era isso mesmo o que pretendia transmitir-nos. |

|||||||||

|

|||||||||

|

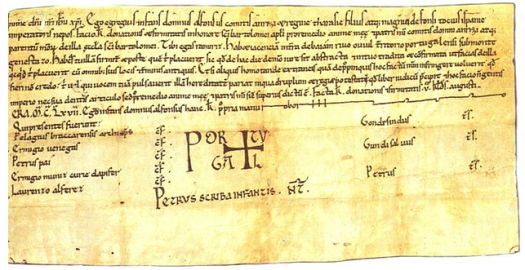

(Documento de doação da Igreja de S. Bartolomeu de Campelo por D. Afonso Henriques em 1129. Este é o documento em que aparece, pela primeira vez, a palavra-sinal "Portugal". Reproduzida a partir de A Monarquia Portuguesa, Lisboa, Selecções do Reader’s Digest, 1999, p. 39). |

|||||||||

|

“A História é proveitosa para adquirir prudência, poderosa para despertar virtudes, saudável para sanear as feridas da República”. “D. Jerónimo Osório (1506-1580) ” |

|||||||||

|

À clara certidão da verdade que Fernão Lopes refere como orientação da escrita dos últimos anos do século XIV e dos primeiros do seguinte, o humanista João de Barros, na Década III, deixa bem clara a sua própria concepção de História, de que realçamos os três seguintes objectivos, já enunciados num outro nosso trabalho anterior: 1.º A História, como tal, deve falar verdade, mas sem que infame as pessoas; 2.º Tem de ser uma verdadeira lição de Moral; e, em 3.º lugar, a História deve ser contada com uma correcta ordenação e um bom estilo. Assim, a História deve seleccionar a verdade. No Prólogo da referida Década, Barros diz que “a primeira e mais principal parte da historia é a verdade dela; e, porem, em algumas cousas, não há-de ser tanta, que se diga por ela o dito da muita justiça que fica em crueldade, principalmente nas cousas que tratam da infamia d’algum, ainda que verdade sejam”. João de Barros vai, então, narrar sobretudo verdades edificantes e ocultar as que possam redundar em desfavor dos Portugueses, embora condene os exageros, bem como a lisonja, sonegando também defeitos físicos, como o pintor o fez a Filipe, pai de Alexandre Magno. A História deve ser ordenada e retórica. Ordenada, racionalmente, nos assuntos que expõe e tem ainda de ater-se à justa proporção, na sua exposição escrita. Escolherá, como tenciona fazer, apenas “palavras lavradas e polidas dos mais ilustres feitos”, não dando qualquer importância a coisas miúdas, a fim de “nom fazer mui entulho”. E, de tudo, só falará o essencial, pondo de parte o anedótico e o que for particular e demasiadamente circunstanciado. Todavia, acerca do modo de redigir, conclui: “Tem tanto poder a força da eloquência, que mais doce e aceite he na orelha e no animo uma fabula composta com ho decoro, que lhe convem, que, ua uerdade, sem ordem, e sem ornato, que he uma forma natural della” 3. Não é exactamente assim com Aquilino Ribeiro. Mas os erros históricos e a efabulação estão no seu “Afonso Henriques, O Fundador” dos Príncipes de Portugal pois escreve a sua história como um romance sem a preocupação de Fernão Lopes, de mistura com um léxico que é e foi sempre o seu, num estilo único, como todos o sabemos(3) Aquilino mostra desconhecer o ano do nascimento de Afonso Henriques e da morte de seu Pai, pois segue a informação de Duarte Galvão que viveu quatrocentos anos depois de ter escrito a Crónica de D. Afonso Henriques (4) Numa efabulação romanciada, dota o Infante com uma inteligência única capaz de aos três anos de idade poder reter na memória e compreender as palavras do Pai moribundo e entender os ajustes técnicos da governação de um País que lhe há-de um dia cair nas mãos. Futurologia também a faz o Cônsul D. Henrique, no seu leito de morte, dado que para ele tudo cessa, recomeçando, como ele quer, com os uso dos mesmos princípios e objectivos pelo seu sucessor e filho primogénito, entre os vivos. Aquilino diz, então, que o Conde D. Henrique, sentindo a chegada da morte, se dirigiu ao filho, nestas palavras, “de muito cavaleiro entendido e esforçado”: “Filho esta hora derradeira que me Deos ordena para te haver de leixar com a vida deste mundo me faz, que te veja e fale com dobrado amor […] o Senhor Deus neste mundo ordenou […] que os máos sejam constrangidos, e os bons vivam entre elles em paz, assocego, porque conservação é dos bons, e pungimento dos máos, pelo qual filho more sempre em teu coração vontade de fazer justiça […] e dá igualmente seu direito que é o maior louvor, e merecimento que os Príncipes em seu regimento podem alcançar […] em prémio, e em pena [… e nem] leixes de fazer justiça […]. Trabalhe-se muito de saber se os que tem carrego fazem justiça e direito compridamente [… ]”: era a velha sentença goda “rex eris si recte faceris”: rei que não faz justiça, não pode reinar (5). A realização da Justiça era uma obrigação fundamental de qualquer caudilho, de tal maneira que, se este a não cumprisse, era indigno da sua função. O rei era, pois, o supremo juiz. A outra obrigação está também patente nos conselhos do Conde a seu filho: o desenvolvimento e a integridade territorial.Digamos que nem um génio entenderia de tudo isto fosse o que fosse.Oiçamos, como prossegue:“O que tiveres, e de toda esta terra que te leixo Destorgua até Lião não percas della um palmo que eu a ganhei com grande fadiga e trabalho. Toma filho do meu coração um pouco; porque sejas esforçado, e sem medo: aos fidalgos sê companheiro e dá-lhes dos teus dinheiros, e aos Conselhos faze gazalhado, e trata bem, […] e mandarás que te façam logo menagem da Villa [de Astorga] e dês que me levarem a enterrar logo se torna, e não a percas, e daqui conquistarás toda a outra terra adiante, ou manda-me com alguns meus vassallos e teus que vão enterrar a Santa Maria de Braga, que eu povoei”.Este segundo princípio teria de ser o inevitável desenvolvimento e a integridade do território, que, mais tarde, Lúcio II (1144) e Alexandre III (1179) continuarão a referir, na letra e na bula, como consequência da luta contra os Sarracenos infiéis. É impensável que D. Afonso Henriques, aos 35 anos e depois aos 70, se lembrasse do quer que fosse. Nem D. João Peculiar lhe poderia contar as últimas palavras do Pai, pois, em 1109, nem constava ainda dos relatos e tramas da História do nosso futuro Reino.Vejamos, então, a ausência total de entendimento das palavras do pai, para uma criança, – e por esta – que lhe iria suceder em Portugal e Coimbra, e que tinha menos de três anos de idade. É totalmente fora de propósito e de razão uma passagem deste modo, à hora da morte, excepto se fosse para ser ouvida, entendida e obedecida pelos seus pares e, posteriormente, estes delas falassem ao Príncipe, fazendo-as recordar e ensinar como deveria proceder o herdeiro, em idade própria. E que forças teria o Cônsul para falar daquele modo, nos últimos instantes de vida?Aquilino Ribeiro inicia o seu texto, revelando-nos as útimas palavras do cônsul portucalense, no Paço de Astorga, nestes termos:

Aquilino omite o dever de Justiça – cremos que mais confuso e difícil de explicar-, mas contempla a segunda parte dos pedidos do Conde ao Infante, como vimos. Tendo Afonso Henriques nascido por inícios de Agosto de 1109 e falecido seu pai a 24 de Abril de 1112, tinha seu filho, dois anos e 9 meses, seria absolutamente impossível que o Infante tivesse ouvido tais conselhos e entendesse o quer que fosse. Já seria de aceitar se, acaso, D. Henrique, falando ao filho, no seu leito de morte, transmitisse os seus votos ao Aio, D. Egas Moniz de Ribadouro que era o seu tutor, por desiderato próprio e concessão de Teresa e Henrique, frente aos principais conselheiros e outros funcionários menores da corte, a fim de saberem que, por um lado, seu filho lhe devia suceder no mando e que era seu desejo indiscutível que tudo se processasse daquela maneira. Formalmente, a quem devia ditar aquelas palavras? Se fosse possível dizê-las, só a quantos o servissem de então em diante para que tomassem as devidas medidas a fim de concretizar os seus desejos. Se assim foi, lamentamos que não as fizesse ouvir à mulher, D. Teresa, para que não fosse necessário, em 1128, o filho “a ter acorrentado e expulsado do Reino, como a uma criminosa”. A forma romanceada é deveras muito bela, digna de um romance de cordel, mas nem aproveita sequer aos nossos governantes de hoje. No século XVI, fora por de menos aceite pelo Historiador, não fosse Duarte Galvão ter feito o mesmo, proferindo palavras de sentido idêntico, como se viu, quatrocentos anos depois da morte do Cônsul e quatrocentos anos antes de Aquilino. Que têm estas palavras de historicamente correcto e outras de aceitável? Que o Cônsul ou dux Henrique da Borgonha morrera. Morremos todos. Que seu filho já era nascido. Que o primeiro falecera na “cidade” de Astorga. Que D. Afonso Henriques estivesse presente na derradeira hora de seu pai, Egas Moniz e outros áulicos da corte que se encarregariam de auxiliar o Infante no seu governo. De errado e, por isso, totalmente posto de parte e para esquecer, constatamos que era impossível o herdeiro, que não teria ainda três anos feitos, percebesse alguma coisa que lhe transmitia seu pai: “No seu leito de agonizante, voz sumida e entrecortada, olhos gázeos de quem está a passar as alpodras para as paragens de que nunca mais se volta, o conde D. Henrique ditava ao filho as últimas vontades” (7). Pedindo conselho sobre se havia de acompanhar a Braga os restos mortais do pai ou não, foi avisado de que deveria ir e que mal algum aconteceria na sua terra. Regressando tão célere quanto possível deu conta de que seu primo Afonso VII havia tomado conta de Astorga. Tudo isto aos três anos. A partir de agora, teremos de começar a aceitar o romance tal como ele é e esquecer os dados históricos, propositadamente, sujeitos a serem desmontadas as notícias informadas por Aquilino. Afonso Henriques teria os seus 12 a 14 anos, pressupomos que seria a idade que lhe dava Aquilino, para mais e não para menos, quando regressou a Astorga, em território Leonês, em 1112 ou 1114, datas entre as quais os autores situavam a morte do Conde, seu pai. Sua mãe tê-lo-ia dado à luz, quando muito, porque nascera em 1180, com 20 anos ou menos, não batendo certo nenhuma das datas, excepto a do nascimento da “rainha”. Também não acerta com o ano em que Afonso VII retirava o senhorio de Astorga a D. Afonso Henriques, dado que só veio a ser rei de Leão em 1126 e o Conde D. Henrique teria falecido em 1112. Neste último ano, o sucessor de Urraca, irmã de D. Teresa, só detinha ainda o governo da Galiza. Juntou a esta os reinos de Leão (1126) e de Castela (1127) e fez tratar-se de Imperator totius Ispania em 1135. A pobreza de Afonso de Portugal era tanta, nada condicente com as últimas palavras de seu pai, que nem choupana achou onde se pudesse acolher – di-lo Aquilino. Cristo, pelo menos teve uma, onde pôde ver a luz do dia, pela primeira vez. E nem os milagres em Cárquere e depois em Ourique, deixariam de o penalizar anos antes. Entretanto, as mulheres são muito mal tratadas. D. Urraca dava muito maus exemplos às consortes dos seus fidalgos, pois tecera uma teia em que homem que nela caísse era experimentado no seu consolo de alcova, para descrédito do próprio; e D. Teresa casara duas vezes, ainda o corpo do marido não havia arrefecido. O facto é que, casasse ou não com algum, embora não possamos nem devamos apostar que a nossa Infanta não tivesse saboreado os prazeres da carne sempre que quisera. Mas Bermudo e seu irmão Fernão Peres de Trava, 2.º e 3.º maridos – será que o foram? Bermudo casara-se com uma filha de Teresa e Henrique, de nome Sancha. E Fernão era casado, quando chegou ao condado, com uma senhora galega que veio a morrer muito anos depois de D. Teresa. Seriam ambos filhos do grande fidalgo galego, Pedro Froilaz de Trava, que, com o bispo Diego Gelmírez, foram colaboradores importantes da política Galega, ao cuidado de Afonso, filho de Urraca e Raimundo. Mas, o facto é que de Bermudo Peres de Trava, dito filho daquele importante senhor da Galiza, nem consta dos Anais, nem, naturalmente, do seu casamento com Sancha Henriques que se matrimoniou com D. Sancho Nunes de Celanova e, no seu segundo matrimónio, com D. Fernando Mendes, senhor de Bragança. A história neste ponto, como em muitos outros, terá ainda de ser acertada. Aquilino remata esta confusão, questionando-se que “as origens são por vezes turvas como os rios que brotam dos pântanos. E a Roma Augusta não nasceu de uma caverna de ladrões?”. |

|||||||||

|

*** |

|||||||||

|

Aquilino Ribeiro, um republicano dos cinco costados, sem propriamente ofender a pessoa e o significado de D. Afonso Henriques para o País que muito honra, para a região beirã que viu nascer ambos – autor e majestade -, para as suas gentes, quais blocos de granito, que nem dobram não quebram…, brinca jocosamente com quatro personagens representativas da época, da Península e da Europa, como se, sem todos no seu conjunto ligadas por laços desafectos, não pudessem na sua história passar umas sem outras. Vejamos:

Como podemos verificar, Aquilino é de uma actualidade espantosa e, conhecedor da História Medieval de Portugal, nos seus primeiros séculos de existência, tudo combinado com a experiência que colhera da actualidade lusitana, espanhola, francesa, brasileira e germânica, com o seu camartelo em acção, retrata, desapaixonadamente, como o fez tantas vezes aos titulares dos governos, mesmo entre estes, aos mais primitivos. São quadros deliciosos. Ver D. Afonso Henriques perder Astorga e procurar uma palhota onde pudesse reunir os seus iguais, faz lembrar Cristo antes de ser crucificado – porque assim lhe há-de aparecer para lhe dar a vitória em Ourique –, que nasceu, sem que perdesse os seus pergaminhos, numa manjedoura, filho de uma Virgem e de um carpinteiro que aceitara a situação sem demandas.

2. Foi aquela a dura lição aos seus crédulos e inexperientes anos – conclui Aquilino. Mas, rápido iria experimentar outras. Se fossemos capazes de crer que um filho se revoltasse contra a própria mãe (o amante desta estava, de facto a mais) e a pusesse a ferros para lhe tomar ao terra e o poder, tudo estaria explicado. E com a ajuda dos Santos, antes e depois, o resto ficou entregue à força do Povo de que nem se fala. Após um rápido diálogo com Fernão Peres de Trava, recusando-se a sair de Portugal, a sua terra que lha deixara o pai (bem o tinha ouvido, ainda pouco mais que recém-nascido a aconselhá-lo e dar-lhe o que tinha e o que ainda não era dele), decide, após uma zanga com a mãe, pelejar contra a hoste desta, nos arrabaldes de Guimarães, com a ajuda de Egas Moniz que estava sempre no sítio certo, qual Camões pensou que seria ainda tempo de fazer virar a roda da Fortuna invocada, sobremaneira, mais tarde, por Mozart, atacando o conde que fugiu de Portugal e agrilhoando a mãe que lhe atirou com juras e imprecações, que viriam a saldar-se numa acção parecida, em 1169, quando teve de prestar contas ao genro do ataque a Badajoz e onde partiu uma perna que, quanto a nós, realmente, só lhe facilitou a conquista do título de Rei que usava sem direito próprio, desde… não se sabem bem quando. Será que a perna partida e a consequência diminuição física, fora o verdadeiro veículo para atingir a tão ansiada independência? |

|||||||||

| Notas | |||||||||

|

(1) A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie”, Paris, Presses universitaires de France, 1956, p. 417 (2) F. Meineche, Die Entstehung dês Historismus, Munique, 1936 ; E, Troelstssch, Der Historismus umd seine Probleme, Tübingen, 1922 ; K. Heussi, Die Krisis des Historismus, Tübingen, 1932; D. Lee e R. Beck, « The Meaning od « Historicism », in The American Historical Review, 1954, N. 3, Adam Schaff, História e Verdade, Lisboa, Editorial Estampa, Imprensa Universitária, n.º 64, 1988. (3) “Afonso Henriques, O Fundador”, in Príncipes de Portugal. Suas Grandezas e Misérias, com Prefácio de Vasco Graça Moura, Biblioteca Agostinho Fernandes, Lisboa, Portugália Editora, 2008, pp. 43-65 (4) Chronica de El-Rei D. Affonso Henriques, por Duarte Galvão, Escriptorio, in Bibliotheca de Classicos Portuguezes, proprietario e fundador Mello D’Azevedo, Lisboa, 1906, Vol. LI, pp. 46-47. (5) Código Visigótico, Primus Titulus. (6) Aquilino Ribeiro, Príncipes de Portugal. Suas Grandezas e Misérias, Lisboa, Biblioteca Agostinho Fernandes, Portugália Editora 2008, p. 43 (pp. 43-65). (7) Id., ibid., p. 43. |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

|

|||||||||

|

JOÃO SILVA DE SOUSA |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

© Maria Estela Guedes |

|||||||||