|

||||||

REVISTA TRIPLOV

|

||||||

|

ajnda que a guerra de mouros seja aujda por bem se homem nom olhar, com olho simplez e claro de discriçom, ata o fym nas cousas que ouuer d obrar, muytas uezes o seu Juízo será escuro” (1)

|

||||||

| DIREÇÃO | ||||||

| Maria Estela Guedes | ||||||

| Índice de Autores | ||||||

| Série Anterior | ||||||

| Nova Série | Página Principal | ||||||

| SÍTIOS ALIADOS | ||||||

| TriploII - Blog do TriploV | ||||||

| TriploV | ||||||

| Agulha Hispânica | ||||||

| Arditura | ||||||

| Bule, O | ||||||

| Contrário do Tempo, O | ||||||

| Domador de Sonhos | ||||||

| Jornal de Poesia | ||||||

|

||||||

|

1. A tomada de Granada foi um importante acontecimento da baixa Idade Média peninsular e mesmo da Europa. Para o velho Continente resultaram mudanças económicas de vulto: abrira-se o caminho para o Mediterrâneo de Ocidente a Oriente e o trânsito comercial ficou visivelmente facilitado, embora às pilhagens mouras se tivessem juntado as cristãs. A guerra durou praticamente dez anos e traduziu-se na etapa final da “Reconquista”, a qual tomou início em Covadonga, nos princípios do século VIII. Marcou, pois, um ponto de viragem na História de três povos: Castelhanos – Espanhóis ainda não completamente homogeneizados; Portugueses que vêem, finalmente, a ameaça sarracena desvanecer-se na Península; e, finalmente, os Muçulmanos que ficaram sem parte dos seus férteis e estratégicos territórios no al-Andalus. Para toda a Cristandade, este traduziu-se num feito de grande importância que permitiu um novo fôlego após a crise do século XIV, ao mesmo tempo que o Império Otomano caía e marcava uma nova era em toda a Europa, onde Portugal e Espanha participaram activamente: a descoberta de Novos Mundos, se bem que o pioneirismo que nos coube tivesse permitido à vizinha Espanha ter caminho aberto para o seu trânsito expansionista. Um evento tão complexo e portador de tamanhas e numerosas alterações (não a conquista em si mesma mas o seu simbolismo), nesta Península do ocidente europeu, tem por suporte uma série de outros acontecimentos, quer no território espanhol, no português, como no al-Andalus. Será um desfecho quase inevitável, como pode verificar-se. O processo da “Reconquista” travou-se em várias frentes, e apesar do espírito religioso que lhe esteve associado deu, por vezes, lugar a evidenciar e a responsabilizar outros interesses e acontecimentos que o forçaram a prosseguir, por diferentes meios, incluindo o diplomático - nem sempre muito claro e, quantas vezes, em desacordo com a ideia de djihad do lado do infiel, e da cruzada cristã. |

||||||

|

*** |

||||||

|

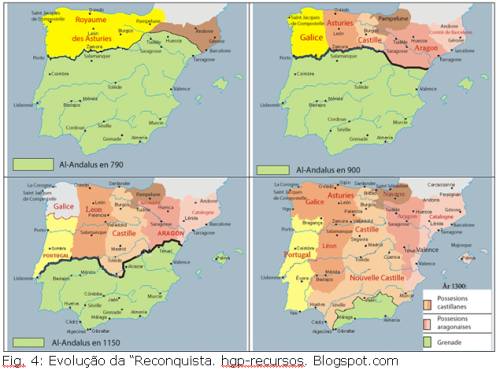

Como se sabe, e daí, o uso do termo reconquista, a Península Ibérica já havia sido ocupada por Cristãos, quer fossem eles Romanos até ao final do Império Romano Ocidental [476], quer fossem Visigodos [411], que vêm alguns anos depois de chegarem a terras hispânicas, converter-se ao catolicismo [589]. Os últimos anos de poder visigótico são marcados por sucessivas crises [710-711]. Com esta potência em declínio, os Mouros, quando chegam em 710, não demoram muitos anos até ocuparem quase toda a Península [716], obrigando as comunidades cristãs a refugiarem-se nas zonas montanhosas, como os Pirenéus, ou os Montes Cantábricos, é nessas áreas montanhosas que irá começar a resistência. Por volta do século IX, Leão começa a expandir-se, beneficiando do conflito entre Omíadas e Abássidas que termina com a independência do al-Andalus e a criação do Califado de Córdova. Os difíceis territórios muçulmanos a Norte vão-se perdendo(ver Figs. 1 e 2) . No entanto, o Califado de Córdova ainda é uma grande potência à qual a Cristandade não pode fazer frente. Todavia, na terceira década do século XI, o Califado cai em descrédito e o al-Andalus fica dividido em pequenas potências locais, mais conhecidas como primeiras taïfas, que duram até quase ao final do século (ver Fig. 3). Mais uma vez, esta crise permite ao mundo cristão dar mais alguns passos, como a afirmação do Reino das Astúrias. Mas esta ainda é uma fase de fronteiras muito instáveis, e a favor da causa islâmica. No final do século, os Almorávidas estabeleceram a unificação do al-Andalus, sendo detentores de um grande império que se estendia pelo Norte de África. O domínio destes dura até meados do século XII. Já na outra metade da centúria, surgem os Almóadas que herdam o império, de um modo pouco pacífico. No território do al-Andalus, surgem as terceiras taïfas. Relembre-se que foram estes que, auxiliando o rei de Castela, genro de D. Afonso Henriques, salvaram o castelo de Badajoz das mãos de Geraldo Geraldes (1169) e causaram a prisão do rei dos Portugueses que aí ficou até ser resgatado a troco de praças fronteiriças na nossa posse. Em 1250, os Almóadas acabam por unificar-se. Já o progresso cristão tinha avançado muito graças a estes vazios de poder (Fig, 4). Simultaneamente a estes acontecimentos do lado muçulmano, importantes desfechos dão-se entre os Cristãos, no findar do século XIII. Via-se a formação dos dois “estados” que iriam, num futuro ainda longínquo, compor a Península, com alterações na raia. Recordem-se os tratados de Badajoz, firmado em 16 de Fevereiro de 1267, entre Afonso X [1252-1284] e D. Afonso III [1247-1279], desistindo o primeiro de qualquer reivindicação sobre o Algarve e aceitando as delimitações da fronteira proposta pelos “divisores” nomeados para o efeito, e de Alcanices, entre Fernando IV [1295-1312] e D. Dinis [1279-1325], assinado a 12 de Setembro de 1279, restabelecendo-se a paz e fixando-se os limites fronteiriços entre os dois reinos, em finais do século XIII. A troco dos direitos portugueses, nos termos de Arouche e de Aracena, passavam para a posse definitiva de D. Dinis de Portugal Campo Maior, Olivença (hoje administrada pela Espanha), Ouguela e São Félix de los Galegos (hoje na posse da Espanha). Em troca de direitos portugueses nos domínios de Aiamonte, Espargal, Ferreira de Alcântara e Valência, entre outros lugares em Leão, era reconhecida a posse portuguesa das chamadas terras de Riba-Côa, que compreendiam as povoações e os castelos de Almeida, Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Monforte, Sabugal e Vilar Maior. A meio do século XII (1147), e aproveitando a instabilidade moura, já com Portugal independente do reino de Leão, os Portugueses chegam até Santarém, Sintra e Lisboa, conquistando-as para sempre e avançando (com alguns recuos pelo meio) para o Sul do extremo Ocaso peninsular, terminando a conquista de Faro em 1249. A partir deste ano, Portugal só irá participar ocasionalmente na reconquista, ao acorrer em auxílio de Castela. Também Navarra não desempenhava um papel muito importante, já que, ao ser separada de Aragão, estaria muito longe da influência árabe. Já o reino de Aragão teve uma participação diversa, auxiliando na reconquista, no início da sua afirmação, ou, por vezes, dando auxílio a Castela (apesar de, por vezes, lutar contra este Reino), e também por se encontrar localizado mais próximo dos domínios islâmicos. Com Afonso II de Aragão e Catalunha [1164-1196] ficam unidas, como também herda territórios em França, tendo tomado dos mouros algumas praças, como Alcaniz (1182) e Teruel (1184). Seu filho Pedro II [1196-1213] virou a sua atenção mais para o território francês, mas pelas boas relações que mantinha com o poder papal, chegou a auxiliar Castela, na pessoa de Afonso VIII [1158-1214], na conhecida batalha de Navas de Tolosa que tomou lugar a 16 de Julho de 1212. Jaime I [1213-1276] tenta continuar a expansão para o Reino Franco mas sem sucesso. Os seus exércitos conquistaram as Baleares, em 1235, Valência, de que foi rei, desde 1239, e as Maiorca: rei em 1276, feitos de grande importância que irão marcar a política seguida por Aragão daí em diante, muito mais voltada para o mar do que para a expansão para terras muçulmanas. Recorde-se que Castela também vai impedi-lo nas conquistas nesse sentido. Com a morte de Jaime, o Reino irá ficar dividido entre os territórios peninsulares (para Pedro III – 1239/1285; e os que estavam fora da Península para Jaime II de Maiorca – 1243/1311). Sobre Castela e Portugal falaremos de seguida, no que respeita ao terminus da Reconquista, com a tomada de Granada, em 1492 (*). |

||||||

|

“Os Impérios nascem, crescem e morrem” |

||||||

|

2. Após a conquista de Ceuta em 1415, seguida da sua defesa em 1418, 1419 e 1424, os Portugueses apenas voltam a atacar território marroquino em 1437, na desastrosa expedição a Tânger. Tal como explica Luís Filipe Thomaz, no seu clássico De Ceuta a Timor, “a conquista de Marrocos constituiu, sem qualquer dúvida, o primeiro projecto expansionista português, uma vez terminada, em 1250, a reconquista do Algarve, de que era o prolongamento natural” (2). Esqueceu-se o meu caro colega de que, já antes, provavelmente pelo século XII, se havia feito uma viagem à latitude das ilhas Canárias a que outras lhe sucederam. No reinado de D. Afonso IV, mercadores italianos de Lisboa conseguiram convencer o monarca português a organizar (e financiar) uma expedição de três navios àquele arquipélago: os capitães eram oriundos das repúblicas italianas, a saber: Génova e Florença. Mas a tripulação incluía castelhanos, portugueses e aragoneses-catalães. A expedição visitou as treze ilhas Canárias e, provavelmente, o arquipélago da Madeira também. Pela primeira vez, na cartografia, um famoso portulano catalão de 1339 registou correctamente a maior parte das ilhas, com muitos dos seus actuais nomes. Significa que os Portugueses e os outros as atingiram, regressaram e relataram o que tinham descoberto. Havia, por certo, entusiasmo bastante para se iniciar, deste modo, a Expansão e as Descobertas portuguesas. Ceuta representará, pois, a primeira grande conquista no Norte de África e o aparatoso momento que não fará parar mais os movimentos marítimos dos Portugueses. Mas não o iniciático. Ao longo de toda a expansão portuguesa, Marrocos foi a única área extra-continental, à qual se deslocaram o rei, membros da sua família e com eles a alta nobreza portuguesa. Relembremo-nos de Ceuta a Alcácer Quibir, passando por Alcácer Ceguer, Arzila e Tânger. O chamado Algarve de Além-Mar era uma zona estratégica, que não proporcionava rendimentos ao “Estado”, mas que, finda a “Reconquista”, permitia aos fidalgos do Reino mostrar o seu valor enquanto guerreiros numa saga sangrenta apelidada de Santa, mas repleta de interesses económicos, como se sabe. Raramente a legitimidade desta luta permanente em solo marroquino foi contestada – era um dever cristão atacar os Mouros (3) e um outro, muito mais importante, o de saquear e desviar o comércio do inimigo, permitindo implantar o nosso. Aliás, Gibraltar era conhecido pela proliferação de pirataria que tinha de ser combatida eficazmente, ou, pelo menos, habilmente controlada. Raro, ainda porque o prosseguimento ou não das campanhas militares em Marrocos havia suscitado certa discussão no final do reinado de D. João I (4). Desde a conquista de Ceuta em 1415 que o Rei da Boa Memória almejava uma segunda expedição a Marrocos. Para que tal se concretizasse, era necessário que Portugal assegurasse a paz com Castela. A defesa das linhas de fronteira era também ela uma questão de suma importância, porquanto significava lidar com a “alucinante história política” (5) castelhana da primeira metade do século XV. Em 1418, estando já organizada uma nova campanha contra solo marroquino, D. João I envia uma embaixada a Castela para reafirmar o acordo de paz que lhe é recusado. A expedição não se realizou. O Reino não tinha possibilidades de manter um contingente permanente em África, visto que isso significaria desguarnecer a fronteira. Acabámos por ter de investir nesse ano, mas em socorro da Praça, e, portanto, do ponto de vista da Expansão, o País voltou a ficar bloqueado (6). Esta situação é também sentida a nível social, antevendo dificuldades em encontrar sítio onde exibir o seu valor guerreiro e onde obter recompensas, além do espólio sempre considerável que transportavam para o Reino e para casa. A nobreza portuguesa ameaça o País, em busca de “fama e fortuna”, numa Europa assolada pela Guerra dos Cem anos. Granada, o último reduto mouro da Península Ibérica, surge, de amiúde, como um dos outros possíveis teatros de acção da fidalguia “nacional” (7). O País começa, no entanto, a sofrer um bloqueio estratégico, um tanto inesperado, cujas soluções passam por um ataque frontal a Tânger ou a um ataque lateral a Granada. Mas esta última implica uma expedição sob a égide do rei castelhano (não nos esqueçamos que o Rochedo se encontra na linha directa do movimento de ‘reconquista’ de Castela. E Portugal não é vassalo desta. Granada não é talvez uma solução para o monarca, mas a nobreza portuguesa não segue o mesmo parecer: para ela, atacar Granada surge como uma solução para o bloqueio social de que é alvo. Duas soluções mas sempre o mesmo objectivo: guerrear contra os Mouros! Não seria o único, mas era, pelo menos, o invocado. Consideremos, abreviadamente, a situação em Castela (8). Até 1412, governa, como regente, o Infante D. Fernando, tio do monarca, o vencedor de Antequera (Fernando I de Aragão e da Sicília). No entanto, nesse ano, sobe ao trono de Aragão e a regência passa para D. Catarina, mãe do rei de Castela, João II. A regente sê-lo-á até à sua morte em 1418. D. Fernando morre em 1416 e Afonso V [1394-1458], o seu filho mais velho, sobe ao trono de Aragão. Mas três dos seus filhos, os tão afamados infantes aragoneses (D. Pedro [1406-1438], D. Henrique [1400-1445] e D. João [1398-1479]) (9) permanecem em Castela, onde são detentotes de grandes domínios (herdados por via materna, de D. Leonor de Albuquerque [1363-1415], segunda mulher de Henrique II [1334-1379]). Aqui, os infantes lideram o chamado “partido nobiliárquico” e tentam impedir que João II [1405-1456] assuma as suas plenas funções como monarca quando atingir a maioridade [1419]. Aquando da morte da sua mãe, a regente D. Catarina [1393-1406], o jovem rei conta já catorze anos e tem como protector seu favorito, D. Álvaro de Luna [1388-1453], futuro condestável, que é também o dirigente da facção realista que se opõe definitivamente, ao “partido” dos infantes de Aragão (10). O seu domínio sobre o rei e os inúmeros privilégios de que desfrutava provocam a ira destes que eram cunhados do rei (João II era casado com D. Maria [1396-1445], irmã dos infantes de Aragão, e de D. Leonor [1402-1449], esposa de D. Duarte [1391-1438], o futuro rei de Portugal) (11). Há períodos, porém, em que os próprios infantes não se entendem entre si. O infante D. Henrique é preso, o próprio rei também é feito refém. D. Álvaro de Luna é afastado. Enfim, Castela atravessa, até ao terminus do reinado de João II [1405-1454], um período de inúmeras guerras civis, alimentadas pelo desejo e ambição dos principais nobres, com turbulências e abusos, pois se mostrou fraco perante a arrogância destes. Durante grande parte do reinado exerceu o poder soberano o ministro D. Álvaro de Luna. Regressado, de novo, de D. Álvaro de Luna ao governo, no início de 1428, o facto ficou a dever-se à falta de um programa político dos infantes de Aragão. Terminava, deste modo, o primeiro desterro do condestável. É nesta altura que começa a planear-se uma expedição a Granada, o último reduto mouro da Península Ibérica, de maneira a conseguir unir toda a nobreza castelhana em torno do seu rei. O infante D. Henrique [1394-1460], apesar do empenho na organização de uma expedição privada a Marrocos, oferece ao monarca castelhano os seus préstimos para a conquista de Granada. Durante todo este período, o equilíbrio da Península Ibérica é, como se compreende, muito precário. Portugal desenvolve uma intensa actividade diplomática, tentando minimizar a instabilidade peninsular. São fruto destas actividades, o tratado de Medina del Campo, em Outubro de 1431, e os casamentos de D. Duarte, o herdeiro do trono português, com D. Leonor, irmã dos infantes de Aragão (e pacto celebrado entre Portugal e os ditos infantes, que impede que se ataquem) e do infante D. Pedro [1392-1449] com D. Isabel [1410-1470], filha do conde de Urgel, D. Jaime II [1380-1433] e de D. Isabel de Aragão e Fortiá [1376-1424] (a família concorrente ao trono aragonês). Numa tentativa de atrair o mestre de Alcântara, D. Álvaro de Luna (que apelava ao nosso infante D. Henrique como mediador), e de se defender contra uma possível retoma da influência dos infantes de Aragão, João II de Castela declara aceitar a proposta portuguesa para uma expedição a Granada que deveria ser liderada pelo próprio rei, D. Álvaro de Luna e o infante D. Henrique (12). Perante esta conjuntura, o infante D. Duarte, desde 1412 associado ao trono, decide requisitar o conselho dos irmãos e dos chefes de fila da nobreza do Reino, também eles família próxima, ou seja, o seu meio-irmão D. Afonso, conde de Barcelos (futuro duque de Bragança, feito em 1442) [1377-1461] e os filhos deste, o primogénito D. Afonso, conde de Ourém e marquês de Valença [1402-1460] e D. Fernando, conde de Arraiolos e 2.º duque de Bragança [1403-1478]. A estes “vultos ilustres da inteligência portuguesa” (13) é-lhes, basicamente, perguntado se são a favor de uma participação de Portugal na conquista de Granada e como se posicionariam face a uma nova expedição ao Norte de África. É de todos conhecido o famoso conselho do infante D. João [1400-1442], filho de D. João I e irmão de D. Duarte, sobre o que achava sobre o assunto e o estado e o papel da cavalaria, e rejeita, liminarmente, Granada. É aqui que se distinguem os conselhos de D. Fernando, Conde de Arraiolos. Filho segundo de D. Afonso, este legitimado que fora do rei D. João I e de D. Beatriz Pereira (14), filha do Condestável, D. Nuno Álvares Pereira, D. Fernando (15), o futuro 2.º duque de Bragança (16), foi um dos senhores mais poderosos do seu tempo e um dos nobres mais influentes e activos das cortes de D. Duarte e de D. Afonso V. À semelhança do que o monarca havia feito com os seus filhos, Nuno Álvares Pereira assegurou Casas para os seus netos (17), quando, a 4 de Abril de 1422 (18) se desfaz do seu património em favor dos mesmos. Quando assim procedeu, o Condestável assegurou-lhes uma importante posição social, um possível casamento com membros da alta nobreza e até da monarquia e, sobretudo, assegurou a perpetuação da sua linhagem (19). Nesta data, D. Afonso, conde de Barcelos é o único dos filhos de D. João I que possui filhos adultos. Estes, agraciados, desde muito cedo, pela herança partilhada do avô materno, são imediatamente lançados para uma posição superior à dos servidores mais antigos da Coroa. D. Afonso, conde de Ourém e marquês de Valença, e D. Fernando, conde de Arraiolos, não têm sequer de aguardar pela herança paterna. Para além do legado recebido do Condestável, os condes-filhos alargam o seu poder e prestígio, através das suas acções individuais. O conde de Arraiolos tem um papel de destaque em Marrocos, participa como condestável na mal fadada expedição a Tânger, em 1437, é capitão in solidum da praça de Ceuta durante os anos de 1445-1451 e toma parte ainda na tomada de Alcácer-Ceguer, com D. Afonso V, e os infantes D. Fernando, duque de Beja e senhor de Serpa e Moura, administrador da Ordem de Santiago e o Infante D. Henrique, Duque de Viseu, senhor da Covilhã, protector do Estudo-geral de Lisboa, administrador da Ordem de Cristo e Senhor do Algarve e de Ceuta, irmãos do Rei. Quando D. Afonso, marquês de Valença morre de febres em Tomar no ano de 1460, um ano antes de seu pai, D. Afonso, duque de Bragança, e sem que tivesse deixado sucessão legítima (21), D. Fernando, então marquês de Vila Viçosa, torna-se, inesperadamente, herdeiro do ducado de Bragança ao qual ascenderia no ano de 1461 (22). |

||||||

|

“era mais voso serujço

seer o regymento de Castela em mão (Livro dos Conselhos de D. Duarte, p. 58) |

||||||

|

3. No seu conselho (23), datado de 22 de Abril de 1432 (24), D. Fernando responde ordenadamente a um questionário que lhe fora colocado por D. Duarte (25); é-nos possível reconstituir o rol das questões que lhe foram colocadas através das suas respostas. Todas estas questões estão relacionadas com a política externa do País e com a conjuntura interna vivida nos restantes reinos peninsulares. A uma primeira questão sobre se o infante D. Henrique deveria aceitar ou não uma “amigável composição” do rei de Castela para a conquista de Granada, segue-se uma segunda, composta por oito alíneas (26), sobre medidas e posições a tomar caso os infantes de Aragão decidissem declarar guerra a Castela e, finalmente, a questão mais importante, se deveria Portugal prosseguir com a guerra em Marrocos. Num texto extremamente organizado e revelador do seu bom conhecimento da política peninsular, o conde de Arraiolos começa por apresentar cinco motivos para os Cristãos conquistarem o reino de Granada: a) Granada voltaria para o jugo da fé cristã (27); b) Assegurar-se-ia, mais facilmente, a defesa da Península Ibérica contra novos ataques ou invasões muçulmanas (28); c) Os Granadinos são homicidas e ladrões (29); d) Evitar-se-ia que os Granadinos continuassem a promover a apostasia dos cristãos-novos mouros (30); e) O reino de Granada pertenceria de legítima herança a Castela e conquistá-la levaria a que muitos muçulmanos se tornassem cristãos (31). Por todos estes motivos defende, pois, a ida do infante D. Henrique à conquista de Granada, porque ele com os seus homens dará um outro aspecto à nossa motivação. Além de que o infante se tinha oferecido, em primeiro lugar, para ir e não aceitar agora a proposta seria de mau tom (32) O conde de Arraiolos enumera também os benefícios políticos que D. Duarte poderia obter com esta intervenção de seu irmão (33): a) O casamento da sua filha como melhor lhe aprouvesse (34) b) O infante D. Henrique obtinha o reino de Granada, o que conviria muito mais a D. Duarte do que se Granada ficasse nas mãos dos seus cunhados (35); c) O infante D. Henrique ficava com a política de Castela nas mãos (36); d) Portugal poderia ficar, definitivamente, com a posse das Canárias (37). Ainda acerca de uma hipotética intervenção de D. Henrique na tomada de Granada, o Conde de Arraiolos acrescenta que ouvira dizer que a facção nobiliárquica correspondente aos infantes aragoneses poderia considerar a sua participação com o mestre de Alcântara, Álvaro de Luna, um motivo para quebrar o pacto assinado com os referidos infantes, isto é, uma transgressão a algumas das cláusulas da união matrimonial de D. Duarte com D. Leonor de Aragão. O conde vem, pois, argumentar que não, a participação do infante português não seria mais do que uma ajuda à cruzada devida a todos os Cristãos (38). Há que atender a que, ao tempo em que o conde de Arraiolos escrevia este parecer, estavam no nosso Reino, devido a mais uma desastrosa tentativa de intervenção na política castelhana os infantes D. Pedro e D. Henrique, irmãos da rainha (39). Colocamos ainda a hipótese de os infantes de Aragão promoverem um ataque a Castela, a partir de Portugal, hipótese que o conde de Arraiolos condena liminar e severamente, pois significaria um apoio inegável a uma luta armada entre Cristãos, colocando em sérios riscos a neutralidade portuguesa (40). Assim, o conde reprova igualmente, qualquer tipo de participação do Reino numa eventual ligação com Navarra, Aragão e os seus infantes (41), a menos que tal união fosse levada a termo com a aprovação do rei de Castela (42), um modo de os unir a todos. De seguida, o conde de Arraiolos argumenta sobre a prossecução das campanhas militares portuguesas em Marrocos. O seu discurso não podia ser mais claro e incisivo: É contra. E refere que a guerra ou se faz por serviço de Deus ou para se alcançar fama. Torna-se necessário, a seu ver, estabelecer essa diferença. Na generalidade, a guerra de cruzada, como a de outrora, não era ainda finda na Península: Havia Mouros a afugentar ou a cristianizar, prestando-se um bom serviço à Igreja e a Deus. Mas, analisando cada caso em concreto, investir contra o infiel pode constituir um grande mal um “desserviço”a Cristo. Mesmo que Portugal conseguisse conquistar o reino de Fez, a longo prazo, tal conquista apenas traria grandes problemas e contrariedades. Portugal não tem gente nem dinheiro que permita a defesa dos dois reinos (o que era facilmente verificável pelo astronómico custo da manutenção de Ceuta) e podiam perder-se ambos, o daquém e o dalém mar, para além das numerosas mortes que a importante façanha poderia causar (43). E mesmo que se pretendesse ocupar apenas os lugares à beira-mar, estes seriam impossíveis de manter (44), porque dependeriam completamente do Reino (45). Todavia, se, por outro lado, a conquista se fizesse por fama, não haveria glória que se aproveitasse, porquanto a busca de internacionalização do nome é um pecado e logo não serve a Deus, pois nada deveria ser feito, neste campo, com vista a tirar proveito pessoal. Por todos estes motivos, D. Fernando, conde de Arraiolos, defendia que a guerra de Granada era muito mais louvável, embora não acreditemos que ele fosse inteiramente sincero, em alguns dos seus argumentos aduzidos. Mas estes tanto teriam a ver com Granada, como poderiam derivar da intervenção militar em África. No que respeita ao lançamento de impostos extraordinários para o efeito – para qualquer das hipóteses seria necessário -, caso de pedidos e empréstimos, a grande maioria era contra. O futuro duque de Bragança, D. Afonso, seu pai – então 8.º conde de Barcelos -, era liminarmente contra. Tudo quanto empobrecesse o povo e lhe causasse diminuição de recursos a par de perdas de vida e sem êxito em espólios, constituía um mal maior. |

||||||

|

"tirar o pedido pêra a

guerra de benmarym D. Duarte, rei de Portugal |

||||||

|

A dinastia de Tratâmara teve algumas dificuldades de afirmação e, sensivelmente na mesma época em que é coroado um novo Califa em Córdova (Yusuf II – 1391/1392), Henrique III [r.1390-1406], sobe ao trono de Castela com onze anos. Na tentativa de afirmação, algumas das famílias importantes tentam atacar Granada, mas sem sucesso, quer nas aspirações à Coroa castelhana, quer no assédio à cidade moura. A reacção dos Granadinos faz sentir-se em Múrcia, onde não obtêm de imediato resposta de Castela por Henrique III ter falecido no mesmo ano, em 1406. Quando o filho deste, João II [1405-1456], lhe sucede com um ano, quem fica como regente é seu tio Fernando de Aragão II [1452-1516]. Este impulsionou, de novo, o processo da reconquista, chegando mesmo a ocupar Zahara. Dois anos depois de assumir a regência, morre o califa. Muhammed XI é o rei de Granada [1453-1454], e as hostilidades com Castela mantêm-se e agravam-se depois. Anos mais tarde, Fernando, com sucesso, actua contra o inimigo. No entretanto, herdando o reino de Aragão, vira a sua atenção para os interesses do seu Reino, mais vocacionado para o comércio e o mar. Estabelece importantes interesses em Veneza e noutras repúblicas, que lhe ficam politicamente dependentes. A par, durante mais de dezoito anos, auxilia Castela, o que dá oportunidade a conflitos internos, entre as mais influentes famílias granadinas. Conflitos esses que Castela não se coibiu de alimentar, dando sempre apoio a qualquer uma das facções, conforme o seu interesse. Quando morre o rei granadino, sucede-lhe Said [1454-1464] que se limita a dar, pela primeira vez, a necessária estabilidade ao seu Reino. Sucede-lhe o filho, Muley Abu Hassan [1464-1482; 1483-1485], então, ainda menor. Regente após regente, como seria de esperar, todos eles concorrem para conflitos internos que foram especialmente aproveitados por Castela sempre que possível, mas também pelo espírito tribalista e vingativo tão característico, nestes tempos, do povo árabe, e motor da unificação do Islão pelo Profeta. Ao contrário do que seria de esperar, de alguém que viveu em Castela, Muley Abul Hassan manteve-se firme contra o avanço cristão. Sucede ao trono de Castela, Isabel I [1451- r. 1474-1504], meia-irmã do rei falecido, Henrique IV [1454-1474], filho de João II. Ocupa o trono de Castela, o que dá início a uma guerra entre a filha legítima de Henrique IV e, de imediato, aclamada, Joana, casada com D. Afonso V, rei de Portugal. Com o apoio de Fernando de Aragão, com quem se casa secretamente, Isabel consegue a Coroa em 1479 e a questão fica solucionada, sendo, enfim, possível retomar a política externa, e expulsar os Mouros da Península Ibérica. Estes acontecimentos vêm dar uma reviravolta, já há muito antecipada: a Guerra contra Granada (46). |

||||||

|

“La Guerra

de Granada, mediante la cual (Ramón Menendez Pidal) |

||||||

|

5. A Guerra de Granada é comummente encarada como o culminar dos últimos séculos e desfecho da história do al-Andalus. O seu início toma lugar após um período mais ou menos pacífico, entre 1474-1478, em que os Muçulmanos obtêm uma das suas últimas vitórias, o saque de Cieza, em 1477 e conquistam Zahara, em 1481, acontecimento que marca o início da guerra. Ainda porque coincide com a estabilização dos reinos de Castela e Aragão. A pressão exercida pelos Cristãos vai fazendo sentir-se cada vez com mais força, já que, finalmente, foi possível efectuar ataques coesos das duas grandes potências hispânicas, coincidindo, mais uma vez, com crises políticas em Granada (Fig. 6), o que facilita o avanço dos fiéis a Cristo, e nem mesmo as vitórias obtidas são suficientes para o regresso de Granada em força devido à sua desunião, face ao coeso ataque dos reis católicos. Mais uma vez, os Bano Sarraj apoiam um elemento rebelde, o conhecido das fontes cristãs Boabdil, que depõe Muley Abu Hassan (note-se que ambos bem como os últimos reis e califas cordoveses foram sempre auxiliados pelos Bano Sarraj e são gente que viveu sob influência castelhana) o qual fica com o domínio de Málaga, deixando Granada para seu filho, Boabdil. Este tenta conquistar Lucena, falhando e sendo capturado pelos inimigos, e paga o seu resgate com os seus filhos, e os descendentes directos de figuras mais importantes entre os Bano Sarraj, o que vale a Boabdil uma má reputação e o impede de regressar a Granada, indo refugiar-se em Guadix, deixando o poder do reino para o pai, Muley Abu Hassem, que continua os confrontos com Castela. Em 1482, os Cristãos tentaram assediar Loja, fracassando entretanto. Contudo, as crises constantes que fizeram sentir-se em Granada permitiram outras vitórias, que deram origem ao já por nós referido Tratado de Córdova, no ano seguinte, assinado pelo Rei Católico e por Boabdil, que, para além de o libertar em troca do já sitiado, restringia o comércio fronteiriço. Depressa, porém, Boabdil, de nome Abu Abd Allah [1482-1492] rompeu com a sua vassalagem, defendendo-se do ataque a Loja. Mas falha. De notar que, na época, já era impossível a chegada de novos contingentes de África, o que deixa o Reino de Granada praticamente isolado, contra os mais numerosos e bem equipados cristãos. Em 1484, já os Cristãos tinham Tájara, Zahara, Álora, Setanil, fazendo mesmo uma expedição a Granada e, em 1486, Ronda e Loja. E, mais uma vez, Boabdil é aprisionado, tendo. de novo, de negociar com Fernando II e Isabel I. E mesmo antes disso, Muley Abu Hassem abdica para al-Zaghal, seu irmão. Quando o rei de Granada regressa, já após um terceiro convénio assinado com Fernando II, em que presta homenagem e auxilia o soberano em troca da liberdade, al-Zaghal não consente o seu acesso ao poder. Boabdil ocupa, então, Alhambra (fig. 7), com o auxílio de Castela. Por volta de 1488, o reino de Granada encontrava-se reduzido à cidade e a uma parte da zona Nascente, depois de Zaghal ter perdido a importante cidade de Málaga. No ano seguinte, os Reis Católicos mandam cercar Granada e tomam Baza. Meses depois, Almeria e Guadix, acabando al-Zaghal por aceitar a derrota e fugir, o que faz com que Boabdil mude, desta feita, para o lado de Granada, e efectue o último esforço de resistência do, agora, pálido Reino. Aliás, também porque se apercebe que os Reis Católicos, muito provavelmente, não o iriam proteger verificada a queda de Granada. A 1 de Janeiro de 1492, Boabdil rende-se e entrega as chaves da cidade aos soberanos. Este é o fim do reino de Granada, e do domínio islâmico na Península Ibérica. No texto das Capitulações de rendição de Granada (47), assinado antes da entrega das chaves em Alhambra em frente a milhares de granadinos, segundo aparece na obra de Luís Mármol y Carvajol, Rebelión y Castigo del Rebelión de los moriscos del Reino de Granada, tem no primeiro parágrafo o seguinte excerto:

Como pode ver-se Boabdil foi forçado a abdicar e deixar todo o seu Reino nas mãos dos cristãos. |

||||||

|

“Desesperados de la salvación de los pue ya

imposibilitados |

||||||

|

6. O destino dos Mouros esteve traçado desde Covadonga. Por fim, a Europa, - oito séculos depois -, senta-se fora das suas ameaças contantes. Também o Império Otomano caía de vez, no outro extremo do Velho Continente. Este acontecimento foi largamente retratado, quer na própria época da ocorrência dos factos e posteriormente, por ser um episódio de tamanha importância. Marca o fim da Idade Média na Península Ibérica, a homogeneização da Espanha e, finalmente, as duas maiores potências uniam-se: Aragão e Castela. O novo cenário marca o início da exploração marítima de Portugal e Espanha, agora que tinham o caminho livre. O destino dos mouros foi a fuga para o Norte de África, ainda no espírito das cruzadas e do fanatismo religioso. É nesta época que a Inquisição ganha força, e se fazem constantes perseguições e depredações desumanas, depois de se abrirem os autos de fé, culminando em penas dramáticas, e não menos as torturas obrigam um pai a dizer-se filho do próprio filho se aí residisse o terminus do sofrimento infligido. Nesta altura, inicia-se uma nova faceta da Santa Sé que se traduz pela disseminação do terror por todos os países católicos. Nestes palcos de horror, tortura e sangue, da fogueira que arde lentamente aos olhos dos sitiantes populares e dos pregadores empunhando a Cruz de Cristo, uniam-se os oficiais régios dos vários países, quando se tratava de expulsar o infiel, e mantinham-se mais unidos, pelo menos grande parte das vezes, não permitindo nunca aos muçulmanos interferirem demasiado nas suas guerras pessoais. Isto era com os Mouros. As cenas acima tinham como protagonistas essencialmente homens e mulheres que eram suspeitos ou acusados de práticas judaicas. O anti-semitismo tivera, então, uma força inacreditável, transponde-se cenas idênticas para o séc. XX, na Itália e Alemanha, copiadas das torturas quinhentistas e de outros séculos que se seguiram, sabendo nós que houve imaginação de sobra para pior. |

||||||

| Notas | ||||||

|

(*) História de España, dir. por Ramón Menendez Pidal, Vol. XIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1991; Nova História de Portugal. Portugal das invasões germânicas à “reconquista”, Vol. II, Lisboa, Editorial presença, 1993; Hugh Kennedy, Os muçulmanos na Península Ibérica, História Política do al-Andalus, Mem-Martins, Ed. Europa-América, 1999; C. Massimo Salvatori, Historia Universal, 6, Novara: de Agostini Editori, 2005. (1) Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. diplomática de João José Alves Dias, Lisboa, estampa, 1982, pp. 61-62. (2) Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, Lisboa, Diefel, 1994, p. 44. (3) Luís Filipe Thomaz, “Cruzada e anti-cruzada”, in Communio, Lisboa, ano II, n.º 6, 1985, pp. 515-528. Ver para todo a presente exposição a tese de Maria Barreto Dávila, D. Fernando, 2.º Duque de Bragança: Vida e Acção Política – Dissertação de Mestrado em História Medieval, Lisboa, FCSH da UNL, 2010. (4) João Paulo Oliveira e Costa, “A nobreza e a Expansão. Particularidades de um fenómeno social complexo”, in A Nobreza e a Expansão. Estudo Bibliográfico, Cascais, 2000, pp. 13-51. (5) Luís Miguel Duarte, D. Duarte, requiem por um rei triste, Lisboa, Círculo de Leitores, col. ‘Reis de Portugal’, 2005, p. 99. (6) Volta, consequentemente, a aplicar-se a este contexto a célebre frase de Zurara, “ca nós de uma parte nos cerca o mar e da outra temos muro no reino de Castela”, in Crónica da Tomada de Ceuta, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1915, p. 20. (7) Veja-se, sobre os possíveis teatros de acção diplomática portuguesa, e para as suas “constantes e linhas de força”, a recentemente reeditada obra de Jorge Borges de Macedo, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de Força. Estudo de Geopolítica, 2.ª ed., Lisboa, Teoria da História, 2006 (1.ª ed., de 1987). (8) A história de Castela na primeira metade do século XV é muito complexa e não é nosso objectivo neste sítio alongarmo-nos sobre ela mais do que o necessário para a compreensão dos factos relacionados com Portugal. Para uma melhor compreensão desta conjuntura Veja-se Luís Suárez Fernández, Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante Don Enrique. 1393-1460, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960 e do mesmo autor Nobleza y Monarquia: puntos de vista sobre la historia politica castellana del siglo XV, Valladolid, 1975, e os capítulos que a este temam dedicam Luís Filipe Thomaz, “A evolução da política expansionista portuguesa na primeira metade de Quatrocentos”, in De Ceuta…, cit. E Luís Miguel Duarte, “O casamento”, D. Duarte, cit. Veja-se Maria Barreto Dávila, obr. cit.. que seguimos de perto. (9) Em 1425, João sobe ao trono de Navarra. (10) Note-se que o “partido realista” advoga o assinar de uma paz definitiva com Portugal, de forma a poder concentrar todas as suas forças nos conflitos intestinos, enquanto que o “partido nobiliárquico” é a favor do recomeço da disputa entre os dois reinos. (11) João II de Castela casaria, em segundas núpcias com D. Isabel de Portugal, filha de D.João, mestre de Santiago e de D.Isabel de Bragança, em 1447, Era, pois, neta do 1.º duque de Bragança e 8.º conde de Barcelos, D. Afonso e sobrinha de D. Fernando, sucessor de seu pai na Casa e nos títulos. João II de Castela e D.Isabel de Portugal serão os pais de D. Isabel, a Católica. (12) Ver Monumenta Henricina, Vols II e III, onde a questão se acha devidamente documentada e explanada por António Joaquim Dias Dinis (Coimbra, 1960, 1962) e Luís Filipe Thomaz, De Ceuta…, cit., p.85. (13) Uma expressão utilizada por Saul António Gomes, D. Afonso V. o Africano, Mem-Martins, Círculo de Leitores, 2006, p. 172. (14) O contrato de casamento foi celebrado a 1 de Novembro de 1401 e teve confirmação régia a 8 de Novembro do mesmo ano. IAN/TT., Místicos, l.º 2, fls. 238-239v. (15) Do casamento de D. Afonso e de D. Beatriz Pereira nasceram três filhos, D.Isabel, a mais velha, iria casar-se com o seu tio, o infante D. João, em 1424 (o contrato de casamento está transcrito em D. António Caetano de Sousa, História Genealógica Real Portuguesa, com suas Provas, 2.ª ed., tomo I, Lisboa, 1933, l.º III, pp. 187-188; Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra, Atlântida, 1946-1954. (16) Também 3.º Conde de Arraiolos e 1.º Marquês de Viola Viçosa (17) D. Beatriz Pereira morrera de parto, em 1414. Vide A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Vol. I (Quadro Genealógico). Mafalda Soares da Cunha refere-se a uma data entre 1403 e 1409, Linhagem, parentesco e poder (a Casa de Bragança 1384-1483), Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1990, p. 32 (especialmente na nota 30). (18) IAN/TT, Chanc. de D. Duarte, l.º 1, fls. 26v e ss. Publ. in Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, Vol. I, tomo I (1433-1435), dir. por João José Alves Dias, Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1998, pp. 105-117. (19) Esta estratégia só resulta por ser tão extenso o património de D. Nuno Álvares Pereira. (20) Mais precisamente a 29 de Agosto de 1460. (21) O marquês de Valença nunca casou. Na sua História Genealógica da Casa Real Portuguesa, D. António Caetano de Sousa faz alusão a um possível acordo de casamento entre D. Filipa, filha de D. Isabel e do infante D. João e que, devido à morte de D. Afonso esta nunca teria casado. Seria, no entanto, um casamento um pouco tardio (porque apesar de ter falecido antes do seu pai, D. Afonso já teria perto dos 60 anos) e em que os noivos apresentariam grande diferença de idades. Contudo, o marquês de Valença teve um filho ilegítimo, D. Afonso de Portugal, que, mais tarde, seria bispo de Évora. D. Afonso de Portugal chega a reivindicar a herança do pai, alegando que este, D. Afonso e D. Beatriz de Sousa, sua mãe, se haviam casado em segredo. Cf. D. António Caetano de Sousa, Obr. cit., tomo X, pp. 315-316. Mafalda Soares da Cunha, Obr. cit., , p. 36. João Silva de Sousa, D. Afonso, 4.º Conde de Ourém, Câmara Municipal, 2005, p. 12. (22) O duque de Branca morre em Dezembro de 1461, com 84 anos. (23) Nossa transcrição segue João José Alves Dias, na edição paleográfica e diplomática do Livro dos Conselhos…, cit., pp. 56-65. (24) No Livro da Cartuxa no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, os pareceres dos condes de Barcelos, Ourém e Arraiolos encontram-se, por erro do copista, datados de 1433. Cf. Monumenta Henricina, Vol. IV, Coimbra, 1963, pp. 90-110, nota 1 e Luís Filipe Thomaz, De Ceuta…, cit., p.85, nota 114. (25) O conde já havia expressado estas suas opiniões, enviando-as agora por escrito. Diz D. Fernando que tal como prometido, envia “o trelado dos escritos que dera no conselho de santarem e em comprymento do uoso mandado o enujo e uosa merçe sem palaura ader nem mjngoar porque nom pareçeo ser fermoso serem por mym grosados”. In Livro dos Conselhos… cit., p. 56. (26) No Livro da Cartuxa no IAN/TT, os pareceres dos condes de Barcelos, Ourém e Arraiolos encontram-se, por erro do copista, datados de 1433. Cf. Monumenta Henricina, Vol. IV, pp. 99-100, nota 1 e Luís Filipe Thomaz, De Ceuta…, p. 85, nota 114. (27) “o regno de Grade ser metido a Jugo da fe”, in Livro dos Conselhos… cit., p. 56. (28) “per que a Espanha perder se podia e lhe ujrem outros muytos grandes males como já muytas uezes aconteçeo”, ib., p. 56. (29) “e porque os daquele reyno são omiçidas e roubadores”, ib., pp. 56-57. (30) “e se trabalham de toruar e toruarão aqueles que som regerados per agoa do baptismo aa seyta muy falsa de mafamede”, ib., p. 57. (31) “e porque aquela terra per direita herança he da Espanha a qual eles tem forçosamente, e conquistando se seria camjnho per que muytos deles se tornarião ao Conhecimento da uerdade, e onde se agora faz desserujço a deus nosso senhor, prazendo a ele lhe seria feyto muyto serujço”, ib., , p. 57. (32) “O jfante dom anrrique hir em ajuda d el rey de Castela ao requerimento que lhe manda fazer por muytas razões por leuar muyta e boa gente que farião grande avantajem, e por a Vontade que ele aueria da cousa se acabar e a aquelo encaminharia el rey de Castela, e pode lo hir fazer por o grande lugar que teria el rey de Castela como tyvesse uontade nom auerja hy quem o tornase nem achasse por as costas que tem em o senhor Ifante dom anrrique terya, e demais que o dito senhor Jfante lhe fez primeyro o dito requyrimento e dele fermosamente se nom pode escusar”. Ib., p. 57. Vide Maria Barreto Dávila, obr. cit., pp. 36 e ss. (33) Um cenário muito optimista por parte do conde de Arraiolos, mas que, no fundo, deveria reflectir os mais secretos desejos de herdeiro do trono português. Vide Maria Barreto Dávila, Obr. cit., pp. 36 e ss. (34) Ver Livro dos Conselhos… cit., p. 58. O conde de Arraiolos falava de D. Filipa, filha de D, Duarte e de D. Leonor. Nascida a 27 de Novembro de 1430, em Santarém, e falecida, a 14 de Março de 1439, vítima de peste, que D. Maria, a segunda filha do casal. Só nasceria no final de 1432, falecendo pouco depois. A irmã de D. Duarte, a infanta D. Isabel havia casado em 1430 com Filipe, o Bom, duque da Borgonha. O conselho é claramente escrito para o infante D. Duarte. (35) Ibid., p. 58. (36) Cf. nota supra. (37) Passim (38) Passim (39) Ver Luís Miguel Duarte, cit., p. 236. (40) Cf. Livro dos Conselhos,…, cit., p.59. (41) Passim (42) Ibid., p. 61 (43) Ibid., p. 62. (44) Passim. (45) No entanto, esta ocupação assumiria um carácter específico, que vingaria no Norte de África, não obstante os custos da manutenção de pequenas ilhas em território inimigo serem extraordinariamente elevados. Esta ocupação mostrou-se mais viável se comparada com a ocupação total do território. Nesta época, o Reino não dispunha de recursos económicos e humanos para fazê-lo e a fim de conseguir manter grandes extensões territoriais. (46) Ver Ulrich Haarmann, Geschiste der Arabischen Welt, Münch, C.H. Beck, 2001. Vide Obr. Cit. , dir. por Ramón Menendez Pidal. (47) Ver História de Espanha, dir. por Ramón Menendez Pidal, Vol. XIII, cit.. e Luís de Mármol y Carvajol. Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de granada. Capitulaciones de los RRCC con losd moros del valle de Lecrin y tahas de Lanjarón y de las Alpurras, Diciembre de 2004, l.os 4 e 5. (48) Luis de Mármol y Carvajol, obr. Cit., |

||||||

| Figuras | ||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

João Silva de Sousa (Portugal) |

||||||